銅和磺胺嘧啶復合污染對土壤酶活性及微生物群落功能多樣性的影響①

李明珠,廖 強,董遠鵬,劉喜娟,邵翼飛,胡欣欣,李夢紅,劉愛菊*

銅和磺胺嘧啶復合污染對土壤酶活性及微生物群落功能多樣性的影響①

李明珠1,廖 強1,董遠鵬1,劉喜娟1,邵翼飛1,胡欣欣2,李夢紅2,劉愛菊2*

(1山東理工大學農業工程與食品科學學院,山東淄博 255091;2 山東理工大學資源與環境工程學院,山東淄博 255091)

隨著畜禽養殖業規模化發展以及畜禽糞便的大量農用,由此導致的土壤重金屬和抗生素復合污染問題日益突出。以畜禽養殖常用的飼料添加劑銅(Cu)和磺胺嘧啶(sulfadiazine, SDZ)為目標污染物,分別采用土壤酶試劑盒(微量法)和Biolog-ECO板法,研究二者復合污染對土壤酶活性和微生物群落功能多樣性的影響。結果發現:低劑量Cu(200 mg/kg)復合污染可緩解SDZ對土壤脫氫酶和β-葡萄糖苷酶活性的抑制效應,低劑量Cu與SDZ表現為拮抗作用;但加重SDZ對磷酸酶活性的抑制效應,二者表現為協同抑制作用。高劑量Cu(500 mg/kg)和SDZ復合對所測試土壤酶活性均表現為協同抑制作用。Biolog-ECO分析表明,SDZ 10 mg/kg添加量對土壤微生物活性具有促進作用,而Cu和SDZ復合污染則可顯著抑制土壤微生物代謝活性。多樣性指數分析表明,Cu和SDZ復合污染對微生物群落多性影響較小,但可顯著改變微生物種群的均一性;且主成分分析也表明,二者復合污染可顯著改變土壤微生物群落結構組成。可見,Cu和SDZ復合污染對土壤酶活性的影響與土壤酶的種類及復合劑量有關,且土壤脫氫酶活性是反映SDZ及其與Cu復合污染較為敏感的指標;Cu和SDZ復合污染可顯著抑制土壤微生物群落的整體代謝活性,并改變代謝功能,進而促使土壤微生物結構發生變化。

重金屬;抗生素;土壤;酶活性;微生物多樣性

自抗生素被發現并投入實際應用以來,其使用量每年都在增加[1]。我國作為發展中國家,對抗生素的使用也越來越多。其中磺胺類、喹諾酮類、四環素類和大環內酯類抗生物使用量尤為突出[2]。近年來,隨著畜禽養殖業的發展,抗生素因其良好的抗菌性和促生長性常作為添加劑被大量添加到動物飼料中[3]。但相關研究表明,這些抗生素進入到生物體內之后,能真正被利用吸收的量很少,約80% 以上都隨糞便和代謝物排出體外,導致環境中抗生素的污染問題[4]。此外,土壤作為環境污染物的最終歸宿,其抗生素污染問題也越來越不容忽視。Qian等[5]通過對浙江省及其周邊地區畜禽糞便源有機肥料中殘留抗生素的研究發現,受檢的219個樣品中,抗生素的檢出率達到了63.9% 以上。成玉婷等[6]調查了廣州市典型有機蔬菜基地土壤中磺胺類抗生素污染特征,結果發現,8種磺胺類抗生素在土壤中普遍檢出,總含量為0.73 ~ 973 μg/kg。

微生物作為土壤中不可或缺的一部分,一直以來,被諸多學者作為觀測農田污染的指標[7]。已有研究表明,土壤微生物對于污染物脅迫有著敏感的響應,其中微生物量、酶活性、種群結構及多樣性是常用于衡量土壤污染程度的重要指標[8],且在抗生素等污染物脅迫下,土壤微生物的各項生態指標會發生不同程度的變化[6]。已有研究顯示,磺胺甲基嘧啶(SMA)脅迫會抑制土壤潛在硝化勢、呼吸作用、脫氫酶和脲酶活性[9];但不同抗生素對土壤中不同酶活性的影響效果并不一致[10]。此外,土壤作為環境中污染物的匯集地,其抗生素與重金屬污染問題也日趨嚴峻[11-12]。已有研究表明,土壤重金屬與抗生素的復合污染,其作用機制比單一污染更為復雜,主要表現為協同、拮抗及加和作用。劉愛菊等[9]通過研究土壤中Cu與抗生素的協同作用發現,二者共同存在條件下會對土壤潛在硝化勢、脫氫酶活性產生協同抑制作用。閆賽紅[13]研究了恩諾沙星(ENR)和鎘單一及復合污染對土壤微生物的影響,結果發現,兩種污染條件下細菌、真菌、放線菌都表現出抑制作用,且復合污染對3種微生物的交互作用以拮抗作用為主。目前關于抗生素和重金屬復合污染對土壤酶活性的影響已開展了較深入的研究,但是有關土壤微生物功能多樣性的響應內容還有所欠缺,且將兩者結合起來探討重金屬和抗生素復合污染的土壤生態毒理效應研究更鮮有報道。

為此,本研究選取在畜禽糞便中檢出率高、土壤污染問題較為嚴重的磺胺嘧啶(SDZ)和銅(Cu)作為典型污染物,以山東平度未經污染的農田土壤為研究對象,采用室內培養試驗法,探討在SDZ脅迫的情況下,Cu的添加對土壤微生物酶活性以及功能多樣性的影響,嘗試從土壤微生物的角度來探究重金屬和抗生素復合污染的土壤生態毒理效應,以期為土壤重金屬和抗生素污染防治及土壤生態系統安全保障提供可靠的理論依據。

1 材料與方法

1.1 供試土壤

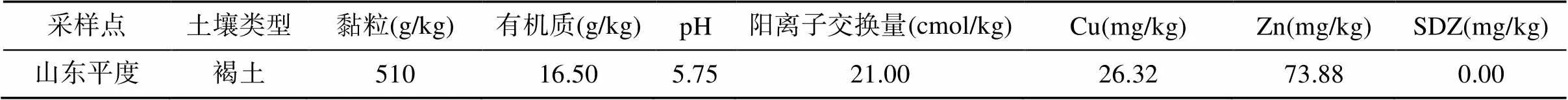

供試土壤為采自山東平度的農田土壤,是未受污染的褐土,采樣深度為0 ~ 20 cm,在30 m × 30 m范圍內分5點采集后將土樣混合均勻。土樣經除雜、風干、研磨和過篩(2 mm)后備用,并從中取適量土樣進行理化指標的測定,具體測定方法參照魯如坤的《土壤農業化學分析方法》[14],測定結果見表1。

表1 供試土壤的基本理化性質

1.2 試驗設計

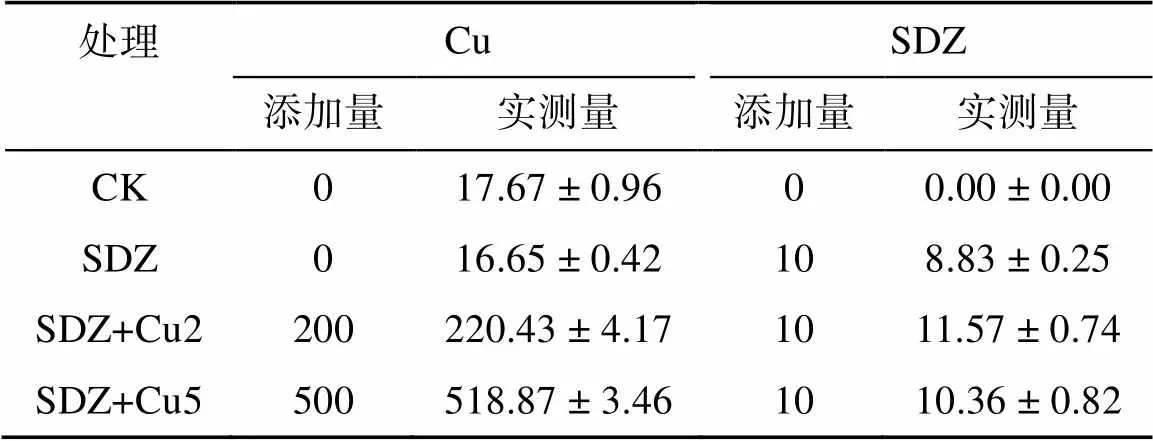

以SDZ和Cu為外源添加污染物,進行室內培養試驗。在正式試驗前,先用去離子水將供試土壤的含水量調節至田間最大持水量的50%,并置于25℃ ± 1℃恒溫培養箱內避光預培養7 d,使土壤微生物恢復活性。之后,分別取100 g(以風干土計算)土壤置于500 ml帶蓋塑料瓶中,先按10 mg/kg的劑量往土壤中添加SDZ充分混勻后,再分別按照0、200、500 mg/kg的劑量加入Cu2+,同時設置土壤空白對照,即得到4個不同的處理(表2),每個處理重復3次。污染物添加完成后,將土壤的含水量調節為田間最大持水量的60%,并再次置于25℃±1℃恒溫培養箱內避光培養,每隔2 d采用稱重法補足損失的水分,培養7 d后,取適量樣品測定各處理土壤的脲酶、磷酸酶、β-葡萄糖苷酶和脫氫酶活性,同時分析各處理土壤中微生物功能多樣性的變化。

表2 Cu和SDZ的添加量及實測量(mg/kg)

1.3 土壤酶活性測定及微生物群落多樣性分析

本研究采用土壤酶試劑盒測定土壤脲酶、磷酸酶、β-葡萄糖苷酶、脫氫酶活性。其中,脲酶活性測定采用苯酚鈉-次氯酸鈉比色法,中性磷酸酶活性測定采用磷酸苯二鈉比色法,β-葡萄糖苷酶活性測定采用可見分光光度法,脫氫酶活性測定采用TTC比色法[15]。具體實驗步驟參照試劑盒(科銘生物科技有限公司,中國)說明書進行,最后使用酶標儀(Infinite F200 Pro Tecan公司,德國)進行測定。

微生物群落多樣性采用Biolog-ECO板(Biolog 公司,美國)測定。Biolog是20世紀90年代發展起來的一種微平板技術,采用該技術可簡單、快速地獲知土壤微生物對多種碳源利用能力的差異[16],具體操作步驟如下:首先,稱取相當于5 g烘干質量的新鮮土壤于250 ml三角瓶中,加入45 ml滅菌的0.05 mol/L的磷酸緩沖液,將三角瓶置于振蕩器上以160 r/min的速率振蕩30 min,然后靜置30 min,取懸浮液,按十倍稀釋法稀釋1 000倍后即為接種液。將接種液移至已滅菌的V型槽中,用排槍向Biolog- ECO板的每個微孔注入150 μl稀釋液,接種好的Biolog-ECO板放入培養箱中,避光,25℃ ± 1℃培養,分別于12、24、36、48、60、72、84、96、108、120、132、144 h在酶標儀(infinite F200Pro)上讀取OD590 nm值[17]。

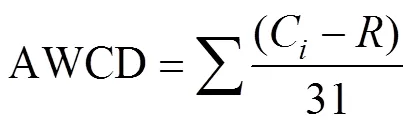

其中,用微孔的平均顏色變化率(average well color development, AWCD)表征土壤微生物群落整體代謝活性,分別用Shannon、Simpson和Mcintosh等多樣性指數表征土壤微生物種群的豐富度、最常見物種的優勢度及群落的均一性[15]。AWCD值及微生物群落多樣性指數計算公式如下:

式中:C為每個微孔在590 nm下的吸光值;為對照孔的吸光值;P為第孔相對吸光值與整板相對吸光值總和之比;n為第孔的相對吸光值,即(C-R)。

1.4 土壤中Cu和SDZ的測定

土壤中Cu含量的測定:先用8 ml HCl-HNO3- HF(3∶9∶4,)混合溶液微波消解,再用ICP-AES (Vista MPX, Varian, 美國)進行測定。分析過程中采取空白樣、平行樣和標準物質控制法,在實際測定過程中加入國家土壤標準樣品(GSS-1)進行分析質量控制[18]。土壤中SDZ的測定:先用1% 甲酸-甲醇(7∶3,)混合溶液浸提,再經0.45 μm濾膜過濾,用高效液相色譜法(HPLC 1100,安捷倫,美國)進行測定[19]。

1.5 數據處理與統計分析

所得試驗數據采用Excel 2010進行處理,SPSS17.0進行統計和相關性分析,PAST 3.0進行主成分分析,Origin 8.5進行繪圖。

2 結果與分析

2.1 Cu和SDZ復合污染脅迫下土壤酶活性的變化

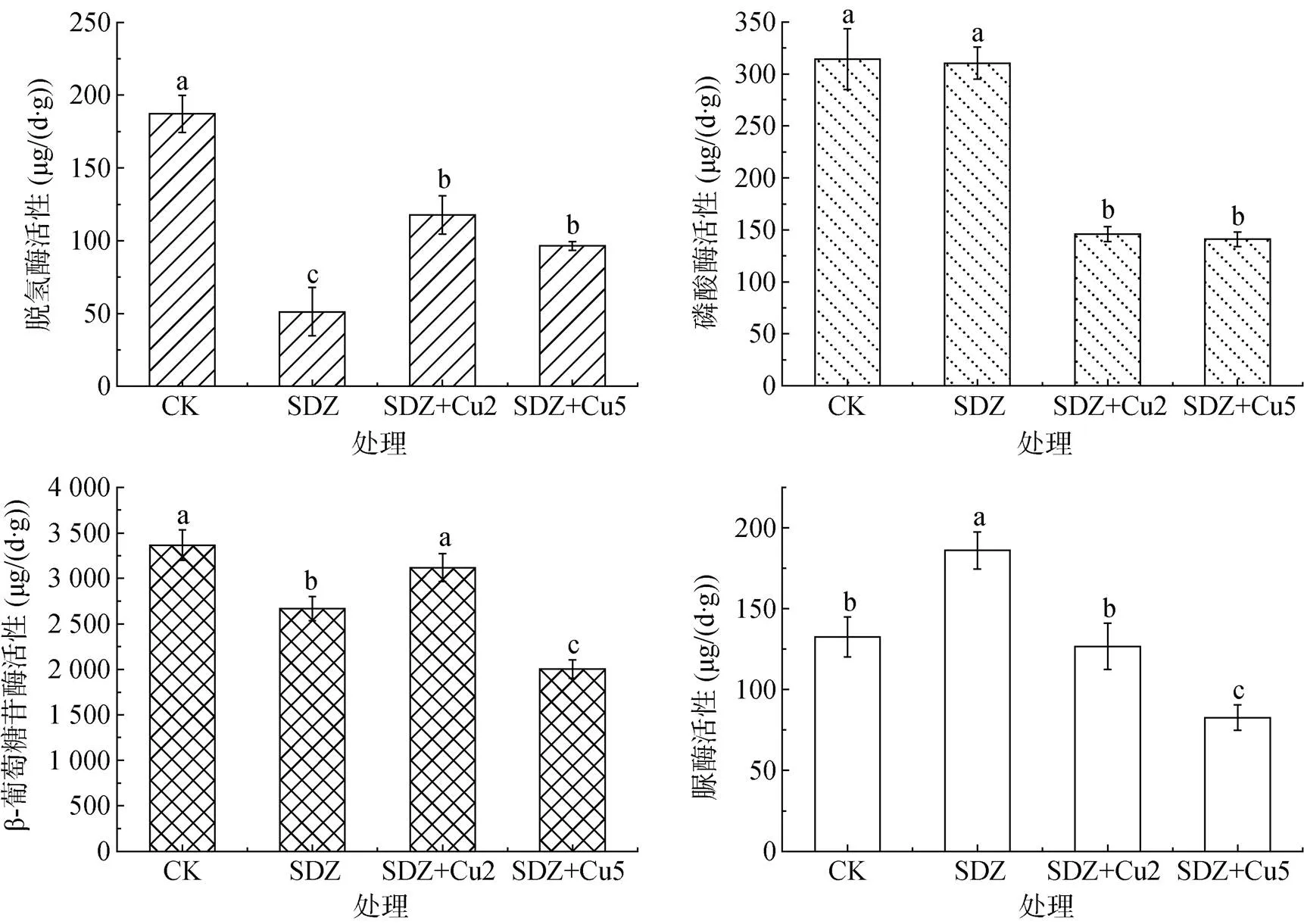

土壤酶是指土壤中的聚積酶,包括游離酶、胞內酶和胞外酶,土壤酶活性可以較全面地反映土壤環境、質量和肥力變化,對于分析和探討土壤生態系統結構、功能及其可持續利用具有重要的現實意義[20]。本文采用室內添加污染物培養法,研究和分析了不同Cu和SDZ復合污染處理下,土壤脫氫酶、磷酸酶、β-葡萄糖苷酶、脲酶活性變化,結果如圖1所示。由圖1可知,10 mg/kg的SDZ對土壤脫氫酶和β-葡萄糖苷酶活性具有顯著的抑制作用,對脲酶活性具有顯著的刺激作用,而磷酸酶活性幾乎不受10 mg/kg SDZ污染的影響。表明土壤脫氫酶和β-葡萄糖苷酶活性對SDZ污染脅迫較為敏感,而土壤磷酸酶和脲酶活性則對其污染具有一定耐性或抗性。各土壤酶活性對SDZ與Cu復合污染脅迫的響應也各不相同。與SDZ單一污染處理相比,200 mg/kg Cu的加入可在一定程度緩解SDZ對脫氫酶和β-葡萄糖苷酶活性的抑制作用,Cu和SDZ表現為拮抗作用;而對于土壤磷酸酶和脲酶活性,Cu和SDZ則產生顯著的協同抑制作用。且由圖1還可以看出,Cu和SDZ復合污染對土壤磷酸酶活性的聯合抑制作用不受Cu添加量的影響,而二者復合污染對土壤脲酶活性聯合抑制作用則隨著Cu添加量的升高而增強。這表明土壤磷酸酶活性對Cu和SDZ復合污染較土壤脲酶活性更為敏感。

(圖中不同小寫字母表示處理間差異顯著(P < 0.05))

2.2 Cu和SDZ復合污染脅迫下土壤微生物群落活性的變化

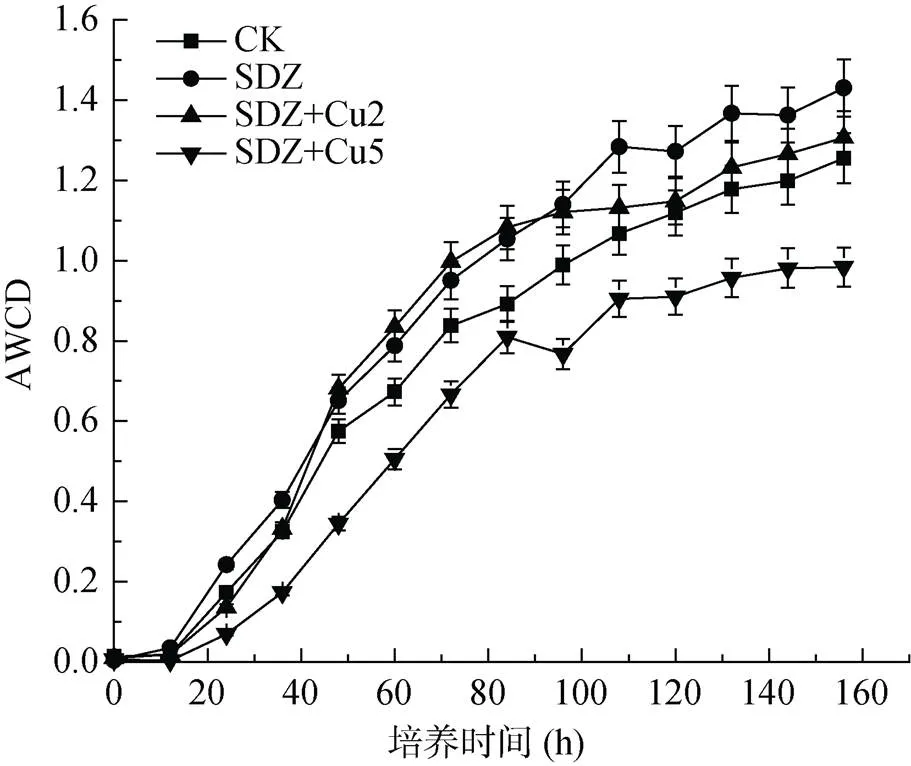

AWCD是培養時間內Biolog-ECO板的平均顏色變化率,能夠反映土壤微生物的活性、生理功能多樣性,它在時間維度上的變化可表征微生的平均代謝活性[21]。AWCD值的增長速率反映了土壤微生物代謝活性變化。本研究中SDZ單一及與Cu復合污染處理的總AWCD變化曲線如圖2所示,可見,隨著培養時間的延長,各處理AWCD值逐漸增加,在0 ~ 96 h變化較快,變化趨勢較為穩定,96 h以后,增長速度逐漸減緩,在培養120 h后,碳源利用能力逐漸趨于穩定。這表明在0 ~ 96 h碳源利用率強,微生物活性逐漸增強,在120 h后,土壤微生物活性逐漸趨于穩定。但在0 ~ 96 h時間段內,4種處理的碳源利用率基本呈SDZ ≈ SDZ+Cu2>CK>SDZ+Cu5的規律,96 h后則呈現SDZ>SDZ+Cu2>CK>SDZ+Cu5的規律。表明SDZ及其與低劑量Cu(200 mg/kg)復合污染對土壤微生物代謝活性具有一定的促進作用;而SDZ與高劑量Cu(500 mg/kg)復合污染脅迫致使土壤微生物碳源利用能力減弱,顯著抑制土壤微生物代謝活性。

圖2 各處理下AWCD值的變化

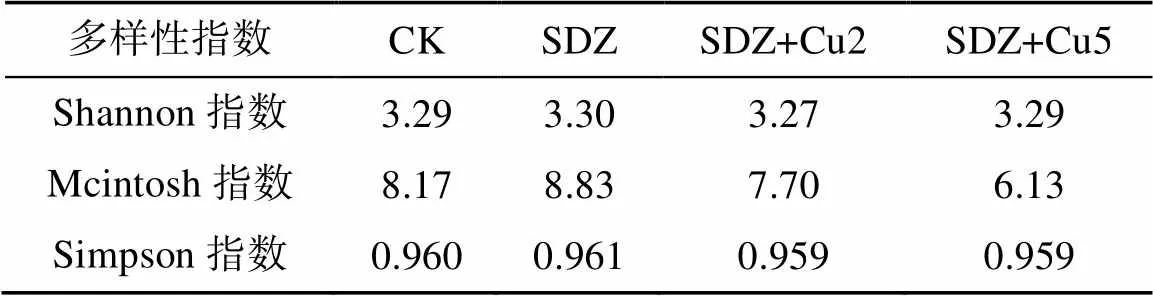

2.3 Cu和SDZ復合污染脅迫下土壤微生物多樣性指數的變化

本研究以培養132 h時各處理的AWCD值,分別對物種豐富度Shannon指數、常見物種優勢度Simpson指數以及物種群落均一性Mcintosh指數進行了計算,結果如表3所示。由表3可知,與對照處理相比,SDZ及其與Cu復合污染處理的Shannon和Simpson指數并未發生明顯的變化,表明SDZ及其與Cu復合污染處理對土壤中微生物的豐富度和其常見種群未產生顯著影響。然而,各處理Mcintosh指數值則呈現SDZ>CK>SDZ+Cu2>SDZ+Cu5的變化趨勢,表明SDZ污染可增加土壤微生物群落的均一性,而其與Cu復合污染則顯著破壞土壤微生物群落的均一性,且SDZ與高劑量Cu(500 mg/kg)復合污染的破壞作用最為顯著。

表3 各處理條件下的多樣性指數

2.4 Cu和SDZ復合污染脅迫下土壤微生物碳源利用特征的變化

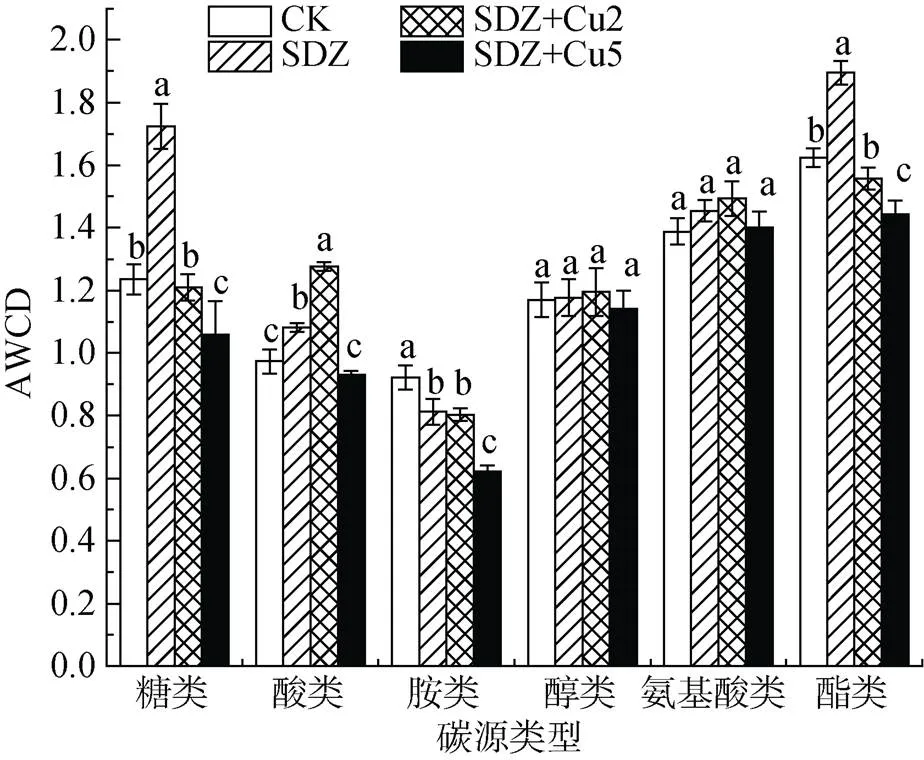

依據Biolog-ECO板31種碳源化合物的結構和性質,可將其分為糖類、氨基酸類、胺類、醇類、酸類和脂類6大類[22-23]。為了進一步了解Cu和SDZ復合污染脅迫下微生物對各類碳源的利用情況,本文對培養132 h 時6類碳源的AWCD值進行分析,結果見圖3。由圖3可以看出,與對照處理相比,SDZ單一及與Cu復合污染處理并未改變土壤微生物的碳源利用結構,表明SDZ單一及與Cu復合污染處理對土壤微生物的種群組成未產生顯著的影響。但是在各類碳源的利用水平上,各處理之間存在較大差異。具體表現為,10 mg/kg SDZ添加可顯著增加土壤微生物對糖類、酸類以及脂類的利用水平,這表明試驗劑量下SDZ對以糖類、酸類和脂類為主要營養物質的微生物生長具有顯著的刺激作用;SDZ和低劑量 Cu (200 mg/kg)復合污染顯著抑制了土壤微生物對胺類碳源的代謝,促進其對酸類碳源的代謝,而SDZ和高劑量Cu(500 mg/kg)復合處理中,6類碳源的AWCD值均低于對照處理,其中糖類、胺類以及脂類的碳源代謝受到顯著抑制。該結果表明SDZ單一及與Cu復合污染可顯著改變土壤微生物對不同碳源的利用水平。

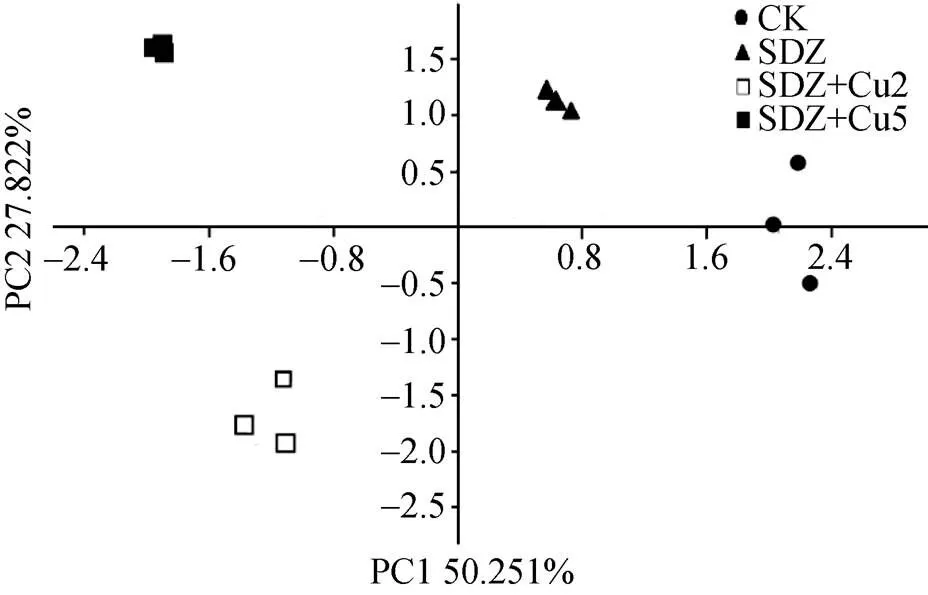

對各處理培養132 h時的每孔吸光值進行主成分分析,可以表征不同處理下微生物群落對碳源的利用情況,結果如圖4所示,可以看出,4個處理在PC軸上分異明顯。其中,SDZ和CK兩處理離散距離相對較近,說明SDZ處理與CK處理的碳源利用能力相似,即表明他們具有相似的土壤微生物群落。SDZ+ Cu2處理和SDZ+Cu5處理分別位于第三象限和第二象限,二者之間及其與SDZ、CK處理的數值分布均具有較為明顯的差異,表明SDZ和Cu復合污染處理與SDZ處理的土壤微生物群落結構差異較大,且SDZ和Cu復合污染處理可顯著改變土壤微生物群落結構。

(圖中不同小寫字母表示同一碳源下不同處理間差異顯著(P < 0.05))

圖4 土壤微生物碳源利用特征的主成分分析

3 討論

3.1 抗生素–重金屬復合污染對土壤酶活性的影響

土壤酶是土壤生物學活性的重要組成部分[24],對土壤營養物質代謝過程具有重要的驅動作用,常被作為土壤環境質量變化的生物指標[25]。本研究發現,低劑量Cu的復合添加,在一定程度上緩解SDZ對土壤脫氫酶、β-葡萄糖苷酶活性的抑制效應(表現為拮抗作用),但對土壤磷酸酶和脲酶活性則表現為協同抑制作用;對于所測試的4種土壤酶,高劑量Cu和SDZ復合污染均表現為聯合抑制作用。抗生素和重金屬復合污染對土壤酶活性的影響與土壤酶的種類、污染物含量等因素密切相關。該研究結果與已有的文獻報道相似。如高若松[26]研究表明,高劑量Cd與低劑量磺胺間甲氧嘧啶復合處理對土壤蔗糖酶的活性始終保持抑制作用;并且保持磺胺間甲氧嘧啶含量不變,增加Cd的復合污染含量,對土壤磷酸酶活性的抑制程度也隨之加強。阮存鑫[27]在研究四環素和Cu復合污染的土壤酶活性效應時也有類似發現,即在烏柵土中,四環素和Cu復合污染可顯著抑制脲酶活性,且抑制效果高于單一污染;在紅壤中,復合條件下四環素可在一定程度上緩解Cu對脲酶和酸性磷酸酶的毒性。以上分析表明,在復合污染條件下,抗生素與重金屬復合污染物對土壤酶的毒性效應較為復雜,且存在很多不確定性,并可在一定程度上加劇復合污染的生態風險。因此,應進一步加強抗生素-重金屬復合污染的生態毒性效應研究,以便更好地解釋二者復合污染的污染特性和機理。

3.2 抗生素–重金屬復合污染對土壤微生物多樣性的影響

土壤微生物是維持土壤微生物活性的重要組成部分,其數量、群落結構改變均能反映土壤質量和健康狀況,是土壤環境質量評價的重要生物指標[28]。本研究結果表明,SDZ單一及與低劑量Cu復合污染對土壤微生物代謝活性具有明顯的刺激作用;而SDZ與高劑量Cu復合污染則顯著抑制土壤微生物的代謝活性(圖2)。同時,SDZ和Cu復合污染可顯著改變土壤微生物對不同碳源的利用水平(圖3),破壞土壤微生物群落的均一性(表3),進而改變土壤微生物群落結構(圖4)。Kong等[29]研究發現類似現象,即土壤微生物的功能多樣性、均勻性、基質利用率等均隨著土霉素和Cu劑量的增加而顯著降低。毛書帥[30]在研究不同抗生素與Cu單一及復合污染對土壤微生物的影響時發現,與其他抗生素與Cu復合污染相比,磺胺二甲嘧啶和Cu對土壤微生物多樣性Simpson指數和Shannon指數影響較小。本研究結果也表明,SDZ及其和Cu復合污染處理雖然降低土壤微生物群落的均一性,但對土壤微生物群落的豐富度(Shannon指數)和常見種群的優勢度(Simpson指數)影響較小(表3)。分析其原因,這可能與Biolog-ECO方法只能反映能夠利用ECO板上碳源的微生物信息,并不一定反映整個土壤微生物群落的功能多樣性有關[31-32]。此外,楊玖[33]研究堆肥過程磺胺二甲嘧啶和Zn復合污染處理對微生物群落影響發現,在堆肥第6天,二者復合污染對堆料中微生物活性的抑制作用低于單一污染處理,且微生物群落結構不穩定,復雜程度也降低;在堆肥第25天,復合污染顯著提升堆料中微生物群落的多樣性。由此可推測,抗生素與重金屬復合污染對土壤微生物群落的生態毒理效應與污染脅迫時間有關。因此,應加強抗生素與重金屬復合污染的土壤生態風險長期監測和評估研究。

4 結論

本研究表明,SDZ和Cu復合污染對土壤酶活性的影響與土壤酶種類、污染物含量等因素密切相關。復合污染條件下,低劑量Cu可緩解SDZ對土壤脫氫酶和β-葡萄糖苷酶活性的抑制效應,低劑量Cu和SDZ表現為拮抗作用;高劑量Cu和SDZ復合污染則對土壤酶均表現為協同抑制作用。

Biolog-ECO分析表明,SDZ和低劑量Cu復合污染對土壤微生物群落代謝活性具有促進作用;而SDZ與高劑量Cu復合污染則顯著抑制土壤微生物代謝活性;同時,SDZ和Cu復合污染可顯著改變土壤微生物對不同碳源的利用水平,破壞土壤微生物群落的均一性,進而改變土壤微生物群落功能結構。

[1] 南瓊, 唐景春, 胡羽成, 等. 不同環境介質中抗生素檢測方法研究進展[J]. 化學研究與應用, 2017, 29(11): 1609–1621.

[2] 郭欣妍, 王娜, 許靜, 等. 獸藥抗生素的環境暴露水平及其環境歸趨研究進展[J]. 環境科學與技術, 2014, 37(9): 76–86.

[3] 張敏, 張俊, 錢金秋, 等. 磺胺二甲嘧啶對沼氣發酵過程中酶活性和微生物群落功能多樣性的影響[J]. 生態與農村環境學報, 2017, 33(7): 653–659.

[4] 彭鳳姣. 典型抗生素在土壤中的吸附與解吸行為及其吸附態的生物活性研究[D]. 中國科學院大學, 2014.

[5] Qian M, Wu H, Wang J, et al. Occurrence of trace elements and antibiotics in manure-based fertilizers from the Zhejiang Province of China[J]. Ence of the Total Environment, 2016, 559(Jul. 15): 174–181.

[6] 成玉婷, 吳小蓮, 向壘, 等. 廣州市典型有機蔬菜基地土壤中磺胺類抗生素污染特征及風險評價[J]. 中國環境科學, 2017, 3(37): 1154–1161.

[7] 李光宇, 吳次芳. 土壤微生物研究在農田質量評價中的應用[J]. 土壤學報, 2018, 055(3): 543–556.

[8] 劉金光, 李孝剛, 王興祥. 連續施用有機肥對連作花生根際微生物種群和酶活性的影響[J]. 土壤, 2018, 50(2): 305–311.

[9] 劉愛菊, 劉敏, 李夢紅, 等. Cu、抗生素協同污染對土壤微生物活性的影響[J]. 生態環境學報, 2013, 000(11): 1825–1829.

[10] 楊文亭, 馮遠嬌, 王建武. 不同耕作措施對土壤微生物的影響[J]. 土壤通報, 2011, 42(1): 214–219.

[11] 張彥, 張惠文, 蘇振成, 等. 長期重金屬脅迫對農田土壤微生物生物量、活性和種群的影響[J]. 應用生態學報, 2007(07): 1491–1497.

[12] 章強, 辛琦, 朱靜敏, 等. 中國主要水域抗生素污染現狀及其生態環境效應研究進展[J]. 環境化學, 2014(7): 1075–1083.

[13] 閆賽紅. 恩諾沙星與鎘單一及復合污染對土壤微生物群落結構和功能的影響[D]. 山東農業大學環境工程, 2015.

[14] 魯如坤. 土壤農業化學分析方法[M]. 北京: 中國農業科技出版社, 2000.

[15] 林先貴. 土壤微生物研究原理與方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2010.

[16] 徐江兵, 王艷玲, 劉明, 等. BIOLOG與微量熱耦合研究提高紅壤微生物代謝活性的碳源因子[J]. 土壤學報, 2018, 55(1): 203–212.

[17] 高曉奇, 肖能文, 葉瑤, 等. 基于Biolog-ECO分析長慶油田土壤微生物群落功能多樣性特征[J]. 應用與環境生物學報, 2014, 20(5): 913–918.

[18] 彭楊, 吳婧, 巢靜波, 等. 土壤/沉積物中14種金屬元素的ICP-MS準確測定方法[J]. 環境化學, 2017, 36(1): 175–182.

[19] 李彥文, 莫測輝, 趙娜, 等. 高效液相色譜法測定水和土壤中磺胺類抗生素[J]. 2008.

[20] 王理德, 王方琳, 郭春秀, 等. 土壤酶學硏究進展[J]. 土壤, 2016, 48(1): 12–21.

[21] Garau G, Castaldi P, Santona L, et al. Influence of red mud, zeolite and lime on heavy metal immobilization, culturable heterotrophic microbial populations and enzyme activities in a contaminated soil[J]. Geoderma, 2007, 142(1/2): 47–57.

[22] K H S, H G, J K M, et al. Analysis of factors affecting the accuracy, reproducibility, and interpretation of microbial community carbon source utilization patterns[J]. Applied and Environmental Microbiology, 1995, 4(61): 1458–1468.

[23] J P, L B, F R P. Analysis of microbial community functional diversity using sole-carbon-source utilisation profiles—A critique[J]. FEMS Microbiology Ecology, 2002, 1(42): 1–14.

[24] 張麗娟, 曲繼松, 朱倩楠, 等. 不同劑量外源纖維素酶對設施土壤生物活性與番茄生長的影響[J]. 植物營養與肥料學報, 2017, 23(4): 1089–1094.

[25] 謝偉, 王紫泉, 曹永昌, 等. 基于土壤水分變化的砷與土壤堿性磷酸酶活性關系探討[J]. 環境科學學報, 2015, 35(10): 3261–3268.

[26] 高若松. Cd-磺胺間甲氧嘧啶單一及復合污染的生態毒性效應研究[D]. 河南師范大學環境科學, 2011.

[27] 阮存鑫. 四環素與銅復合污染對土壤硝化作用及植物生長的影響[D]. 南京林業大學, 2010.

[28] 鄭有飛, 石春紅, 吳芳芳, 等. 土壤微生物活性影響因子的研究進展[J]. 土壤通報, 2009, 40(5): 1209–1214.

[29] Kong W D, Zhu Y G, Fu B J, et al. The veterinary antibiotic oxytetracycline and Cu influence functional diversity of the soil microbial community[J]. 2006.

[30] 毛書帥. 三種抗生素和銅單一及復合污染對土壤酶和微生物群落功能多樣性的影響[D]. 山東農業大學環境工程, 2016.

[31] 陳秋芳. 不同森林恢復方式對土壤微生物多樣性的影響[D]. 湖南農業大學, 2006.

[32] 單鶴翔. 長期秸稈與化肥配施條件下土壤微生物群落多樣性研究[D]. 中國農業科學院, 2012.

[33] 楊玖. 磺胺類抗生素與鋅對堆肥過程中酶活性及微生物群落結構多樣性的影響[D]. 西北農林科技大學, 2014.

Effects of Copper and Sulfadiazine Combined Pollution on Soil Enzyme Activity and Metabolic Function Diversity of Microbial Community

LI Mingzhu1, LIAO Qiang1, DONG Yuanpeng1, LIU Xijuan1, SHAO Yifei1, HU Xinxin2, LI Menghong2, LIU Aiju2*

(1 School of Agricultural Engineering and Food Science, Shandong University of Technology, Zibo, Shandong 255091, China; 2 School of Resources and Environment Engineering, Shandong University of Technology, Zibo, Shandong 255091, China)

With the large-scale development of livestock and poultry breeding industry, large amount of livestock and poultry manure has been used to agriculture, resulting in the deterioration of combined pollution of heavy metals and antibiotics in soil. In this paper, the feed additives copper (Cu) and sulfadiazine (SDZ), which are commonly used in livestock and poultry breeding, were used as the target pollutants. The soil enzyme kit (micro method) and Biolog ECO-plate method were adopted to study the effect of the combined pollution on enzyme activity and the functional diversity of soil microbial community. The results showed that low concentration of Cu (200 mg/kg) combined pollution could alleviate the inhibitory effect of SDZ on soil dehydrogenase and β-glucosidase, i.e., antagonistic effect. However, SDZ had a synergistic inhibitory effect on phosphatase. The high concentration of Cu (500 mg/kg) and SDZ complex showed synergistic inhibition on soil enzymes tested. Biolog ECO-plate analysis showed that the addition of 10 mg/kg SDZ promoted soil microbial activity, while the combination of Cu and SDZ significantly inhibited soil microbial metabolic activity. The diversity index analysis showed that the combined pollution of Cu and SDZ had little effect on microbial community traits, but significantly changed the homogeneity of microbial populations. Principal component analysis also showed that the combined pollution could significantly change soil microbial community structure. In conclusion, the effect of Cu and SDZ combined pollution on soil enzyme activity is related to soil enzyme species and pollutant concentration, and soil dehydrogenase is a sensitive indicator reflecting SDZ and its combined pollution with Cu; The combined pollution of Cu and SDZ can significantly inhibit the overall metabolic activity of soil microbial communities and change the metabolic function, thus can promote the changes of soil microbial structure.

Heavy metal; Antibiotic; Soil; Enzyme activity; Microbial diversity

S154.3

A

10.13758/j.cnki.tr.2020.05.016

李明珠, 廖強, 董遠鵬, 等. 銅和磺胺嘧啶復合污染對土壤酶活性及微生物群落功能多樣性的影響. 土壤, 2020, 52(5): 987–993.

國家自然科學基金項目(41671322, 41771348)、山東省自然科學基金項目(ZR2015DM010)和校城融合支持計劃項目(2016ZBXC102)資助。

李明珠(1994—),女,山西晉城人,碩士研究生,主要從事土壤污染生態毒理學研究。E-mail:16503060362@stumail.sdut.edu.cn