看似真實(shí)卻荒誕的“自定義歷史”

余一

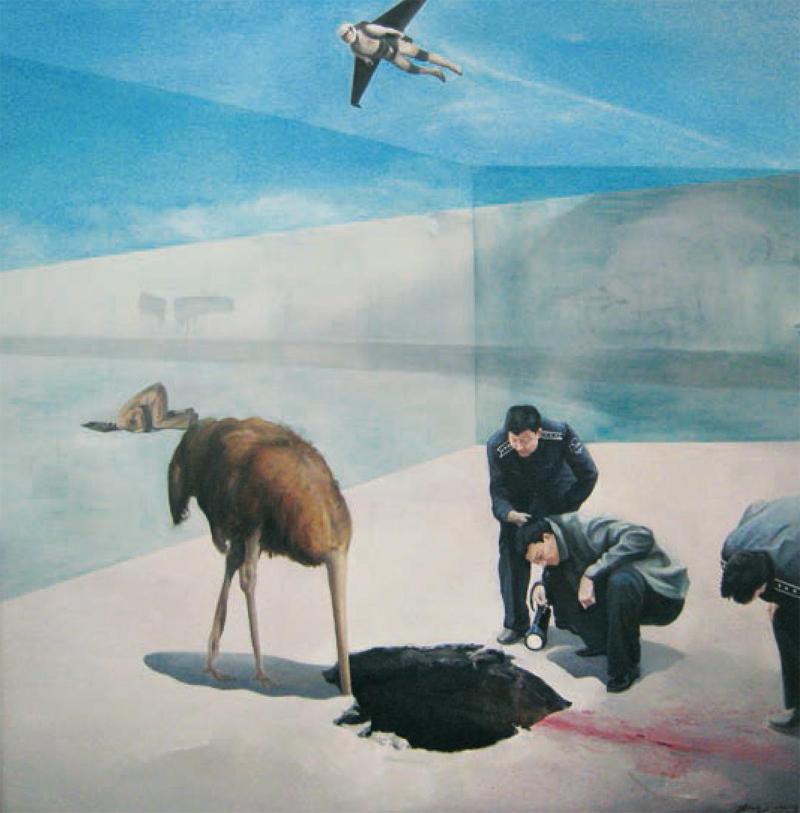

曖昧不清的色彩,迷幻虛離的氛圍,社會(huì)現(xiàn)實(shí)中的元素與虛設(shè)的空間、人物錯(cuò)置,在這一切過(guò)于歡樂(lè)的背后卻又莫名地散發(fā)出一絲詭愕的味道,真相如何?我們?cè)噲D通過(guò)藝術(shù)家的作品漸漸靠近,卻又好似慢慢遠(yuǎn)離……

青年藝術(shù)家鄭梓程常常把自己想象成一名社會(huì)和歷史時(shí)間的“再改造者”,他似乎想通過(guò)形體和意味的某種契合將不同事物連接起來(lái)予以微觀剖析。雖然大部分作品表達(dá)的內(nèi)容十分嚴(yán)肅,但在鄭梓程有意識(shí)的處理下,那原本受現(xiàn)實(shí)觸發(fā)而來(lái)的符號(hào)被移植和改裝,畫(huà)面沒(méi)有了壓迫的窒息感,反而有股鄭氏獨(dú)有的幽默。他在創(chuàng)作自述里就坦言自己會(huì)把主觀因素置于作品本身,從而呈現(xiàn)出一部似乎真實(shí)卻荒誕、幽默的“自定義歷史”。

創(chuàng)作意識(shí)的萌芽

90后藝術(shù)家鄭梓程,身上有著多重標(biāo)簽——藝術(shù)家、大學(xué)老師、美術(shù)學(xué)博士。這三種身份又記錄著他一路走來(lái)的三個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

在廣美本科階段,鄭梓程身上的冒險(xiǎn)精神便凸顯出來(lái)。大三由教育系轉(zhuǎn)到油畫(huà)系的鄭梓程與其他幾名同學(xué)組成藝術(shù)小組,開(kāi)始嘗試裝置影像、行為藝術(shù)探討創(chuàng)作,那時(shí)甚至邀請(qǐng)中大物理系的研究生一起參與跨學(xué)科的展覽研究。鄭梓程戲稱(chēng)這段經(jīng)歷是“不務(wù)正業(yè)”,然而正是這兩年的“瞎折騰”讓他逐漸打開(kāi)了思想意識(shí)的開(kāi)關(guān),開(kāi)始創(chuàng)作路上的探索。也是這段“荒誕”為他日后的進(jìn)階埋下了種子。

2013年對(duì)鄭梓程而言是特殊的,這一年他考上了鄧箭今的研究生,也是這一年他的作品《尋找列寧》在眾多參評(píng)作品中脫穎而出,獲得“徐唯辛”獎(jiǎng)。徐唯辛在當(dāng)時(shí)發(fā)表的博客日志里提到了他的作品為何獲獎(jiǎng):“列寧讓中國(guó)人從民國(guó)進(jìn)入了社會(huì)主義,《尋找列寧》的作品標(biāo)題,加上畫(huà)面怪誕的超現(xiàn)實(shí)感,使人思考。其實(shí)我還想說(shuō),年輕藝術(shù)家,要閱讀,不要小資小情調(diào)喃喃自語(yǔ),不要陷入崇尚技巧的泥潭,也不要被金錢(qián)迷惑。要著眼大局,關(guān)心歷史與現(xiàn)實(shí),要思考,也要用藝術(shù)作品表達(dá)思考。”

這件作品的繪畫(huà)語(yǔ)言在今日看來(lái)或許還不夠成熟,但是這種意識(shí)卻是難得的。正是徐唯辛的肯定,讓鄭梓程發(fā)現(xiàn)繪畫(huà)這條路是走得通的。也正因如此,奠定了鄭梓程日后的創(chuàng)作都圍繞著歷史這個(gè)主題。

介于現(xiàn)實(shí)與超現(xiàn)實(shí)的“自定義歷史”

藝術(shù)家的靈性,常常脫胎于生活中對(duì)不同人事的悉心觀察,以及自身對(duì)世間事物的獨(dú)特解讀方式。2016年研究生畢業(yè)的鄭梓程選擇扎根廣東,工作室也從南亭村搬到了市區(qū),大學(xué)教師的工作讓他開(kāi)始接觸到社會(huì)的形形色色,創(chuàng)作狀態(tài)也隨之轉(zhuǎn)變,宏大歷史人物開(kāi)始退居幕后,日常生活中的那些事物被放到幕前成為畫(huà)面的主角。

這個(gè)階段的作品中,我們經(jīng)常可以看到幾個(gè)不同的、與生活場(chǎng)景有關(guān)的元素,被他完美地整合在一幅畫(huà)里。這樣的作品往往被別人認(rèn)為是超現(xiàn)實(shí),但鄭梓程覺(jué)得他的畫(huà)是屬于現(xiàn)實(shí)主義的。鄭梓程認(rèn)為,我們本身就活在一個(gè)超現(xiàn)實(shí)主義的社會(huì)里,他只是把周?chē)囊恍〇|西、一些元素提取出來(lái),放在畫(huà)面中,這是現(xiàn)實(shí)主義,而不是超現(xiàn)實(shí)主義。

他關(guān)注歷史和社會(huì),試圖挖掘隱藏在這些日常生活和社會(huì)、歷史事件表象中呈現(xiàn)的某種指向;他質(zhì)疑“被提供的真相”,去尋找自己思索的真相。

鄭梓程創(chuàng)作的主題一直圍繞著所處的社會(huì)現(xiàn)實(shí)與個(gè)人的日常生活中各種荒誕進(jìn)行改造,試圖將改造后呈現(xiàn)的作品介于“現(xiàn)實(shí)”與“超現(xiàn)實(shí)”的中間,甚至透露出一絲“魔幻現(xiàn)實(shí)主義”的狡黠。實(shí)際上他的工作方法也是來(lái)源于此:在大量的、無(wú)法避免的、習(xí)以為常的日常瑣碎中去發(fā)現(xiàn)荒誕和不合理的存在,感悟內(nèi)里的邏輯并以此構(gòu)建起作品來(lái)源的素材庫(kù)。最終的作品呈現(xiàn)面貌看似各不相同,實(shí)際上卻藏著他對(duì)荒誕的日常景觀和社會(huì)機(jī)制的思考、體驗(yàn)。這條線(xiàn)索一直貫穿其創(chuàng)作中。

鄭梓程說(shuō)道:“我們所認(rèn)知的歷史大部分從媒介傳播與口耳相傳中獲得,我們往往都會(huì)結(jié)合經(jīng)驗(yàn)對(duì)自己以及人類(lèi)過(guò)去有一個(gè)自定義的總結(jié),并結(jié)合大量參考信息,從而形成一部偏頗于完全真實(shí)的‘自定義歷史。因此在我對(duì)事件的認(rèn)知與理解基礎(chǔ)上,我會(huì)把主觀因素置于作品本身從而呈現(xiàn)出一部似乎真實(shí)卻荒誕、幽默的‘自定義歷史。”

朝賦能型方向進(jìn)階

鄭梓程是一個(gè)各種藝術(shù)表達(dá)形式都會(huì)去涉獵的藝術(shù)家,如:裝置、行為、影像以及架上。如同廣東的老火湯煲制的過(guò)程一樣,在這些創(chuàng)作過(guò)程中,鄭梓程按照自我要求來(lái)處理不同學(xué)科之間大量的圖像信息、文獻(xiàn)資料,讓不同的材料互相篩選和吸收,最終呈現(xiàn)出作品本身。而這個(gè)過(guò)程也是一個(gè)梳理與再造的過(guò)程,他也在這個(gè)過(guò)程中慢慢搭建與豐富自己的知識(shí)體系,從而持續(xù)地獲得創(chuàng)作的動(dòng)機(jī)。

“我想這里面最刺激的是看到1+1 不一定等于2,有可能0.5+1.5等于2。不同的材料、素材,可能很一個(gè)偶然的事情就能讓結(jié)果不同。這中間用客觀的角度審視不同的材料素材,再切換到創(chuàng)作者的主觀角度進(jìn)行改造,這個(gè)過(guò)程蠻好玩的。”鄭梓程說(shuō)。

我們正處于時(shí)間碎片化的時(shí)代,個(gè)體化的微體驗(yàn)、微敘事成為生活主流。多年浸染于藝術(shù)市場(chǎng)、創(chuàng)作環(huán)境、藏家交流,讓鄭梓程迅速成長(zhǎng),一直堅(jiān)持“自定義歷史”主題創(chuàng)作的畫(huà)面也學(xué)會(huì)了隱藏起某種意指,并嘗試用多種不同形式的媒介進(jìn)行解讀。但他始終堅(jiān)持這樣的原則:材料僅僅是為藝術(shù)家所用而已,更重要的是它怎么恰當(dāng)?shù)乇磉_(dá)出來(lái)。因?yàn)樗X(jué)得他想要做的東西,未必就是油畫(huà)、裝置或者影像就能表達(dá)得出來(lái)的,所以他要嘗試做些綜合型的藝術(shù)形式。

2019年下半年考上美術(shù)學(xué)博士后,鄭梓程在大學(xué)繼續(xù)任教的同時(shí),也在澳門(mén)進(jìn)修、創(chuàng)作研究。經(jīng)常往返粵澳兩地的他,隨行的行囊里常備著一支毛筆、一罐墨水、一本冊(cè)子。鄭梓程的方式就是每天動(dòng)筆,把一張張基本畫(huà)面完成,然后標(biāo)注上關(guān)鍵詞,等到真正創(chuàng)作的時(shí)候,把平時(shí)積累的畫(huà)作進(jìn)行邏輯整理,衍生出一幅幅有深意的作品。2020年的一天,他不經(jīng)意間翻出了當(dāng)年本科階段的那些影像裝置方案,發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)很多說(shuō)不清道不明的困惑,瞬間竟清晰了。鄭梓程又將以新的觀念對(duì)已有經(jīng)驗(yàn)再做新的挑戰(zhàn)。