創(chuàng)新育人模式,傳遞教育薪火

——北京市十一學校教學成果推廣應(yīng)用實踐

郭學軍 王春易/北京市十一學校

獲獎成果:普通高中育人模式創(chuàng)新及學校轉(zhuǎn)型的實踐研究

北京市十一學校(以下簡稱“十一學校”)的育人模式變革從2007 年啟動,2007~2010 年主要通過組織變革、文化梳理,確立共同的價值觀,為育人模式變革做好準備。立足“創(chuàng)造適合每一位學生發(fā)展的教育”,2010 年十一學校開始選課走班教學組織形式變革,通過選擇性課程,每位學生一張課表,并由此帶動組織和管理的轉(zhuǎn)型,變革向課堂與評價深度推進,構(gòu)建每位學生為自己負責任的教育機制。2014 年十一學校以“普通高中育人模式創(chuàng)新及學校轉(zhuǎn)型的實踐研究”獲得教育部首屆基礎(chǔ)教育教學成果特等獎。

從2011 年,十一學校的變革便引起了社會的廣泛關(guān)注,在與一批批來自全國各地的兄弟同行的交流、分享中,十一學校的育人模式創(chuàng)新經(jīng)驗開始了在全國各地不同程度的落地推廣。2011 年至今,十一學校承擔省部級培訓基地2 個,各級有組織的大型有深度的培訓項目6 個,惠及全國各省市自治區(qū),參與學校百余所。這些立足基地或項目的系列化的深度培訓,使十一學校育人模式創(chuàng)新經(jīng)驗播撒到全國各地,成為這些地區(qū)、學校啟動或深入變革的重要推動力。

普通中學課程建設(shè)專題研修和校長后備人才培訓研修項目

2016 年,十一學校積極響應(yīng)義務(wù)教育均衡發(fā)展戰(zhàn)略,成立北京十一學校聯(lián)盟,勇挑薄弱校改造的重擔,承辦老百姓家門口的好學校,極大滿足了老百姓不斷增長的對優(yōu)質(zhì)教育的需求。至今,聯(lián)盟學校已經(jīng)形成包括新疆克拉瑪依,海南海口,山東青島、濟南等,并覆蓋北京海淀區(qū)、昌平區(qū)、大興區(qū)、懷柔區(qū)、石景山區(qū)、豐臺區(qū)、通州副中心的近30 所學校。在聯(lián)盟內(nèi)新學校建設(shè)、薄弱校改造的過程中,十一學校的育人模式得以在這些學校順利移植、嫁接、借鑒,成為成果經(jīng)驗落地生根的成功案例。

十多年來,十一學校歷經(jīng)“實踐創(chuàng)新-形成成果-經(jīng)驗的轉(zhuǎn)化推廣”幾個階段,今天再次站在中國教育學會持續(xù)的成果推廣應(yīng)用的平臺上,從成果持有者的角度,有如下幾點思考。

推廣應(yīng)用中存在的挑戰(zhàn)與問題:被動與低效

在我國課程變革的時代背景下,以教學成果為抓手,推動國家新課程方案的落實,加快教育教學改革步伐,全面提高基礎(chǔ)教育質(zhì)量。“開展基礎(chǔ)教育國家級優(yōu)秀教學成果推廣應(yīng)用”是2019 年教育部著力深化教育教學改革提升育人質(zhì)量的重要舉措。為此,在教學成果評選與形成的同時,各級部門都開始研究成果推廣、應(yīng)用與轉(zhuǎn)化的機制,由不同部門承擔的各種類型的推廣活動應(yīng)運而生,形式不斷翻新。在各方力量的推動下,的確推動了成果在更大范圍的應(yīng)用,較好地發(fā)揮了成果的示范、輻射和帶動作用,形成了新課程、新高考挑戰(zhàn)下的基礎(chǔ)教育實踐學校里迸發(fā)出的一股力量,在一定程度上帶動了實踐學校的主動變革。但總體上來說,教學成果的推廣還存在著一些挑戰(zhàn)和問題。

成果推廣過程中,很深的感受是被動,不管是成果持有方,還是學習方都處于被動狀態(tài),一直被推著走,只有推廣部門在其中勞苦奔波。有的教學成果,教育局或教科所從上而下全力推進,但開頭熱熱鬧鬧,中間有些走樣,最后回到原樣[ 李明隆.培訓課程:教學成果推廣的核心載體[J].四川教育(理論),2019,(07-08B):46.]。成果推廣是由上級部門發(fā)動的,不是根植于學校自身變革的愿望與需求,所以,學習者幾乎處于被動學習的狀態(tài)中,完全為了應(yīng)付上級部門的要求,活動一結(jié)束,老師們立馬回到“原生態(tài)”狀態(tài),成果未能發(fā)生實質(zhì)性的吸收與轉(zhuǎn)化。一般來說,成果的學習者往往基于自己的經(jīng)驗來判斷成果的價值,他們只關(guān)注“實踐效果到底怎么樣”“實踐操作的辦法我能不能學會”,并不關(guān)注這些做法背后的思考與認識。因此,當具體做法與自身的學校或環(huán)境不吻合時,就會對成果產(chǎn)生不信任,甚至持反感的態(tài)度,使成果的應(yīng)用還沒有開始就已經(jīng)結(jié)束了。對成果推廣應(yīng)用的機制研究不夠,推廣過程中各關(guān)聯(lián)方責任不明確,連接互動不力,相互推諉,使得成果推廣變成了推廣部門一家的事情,到處推不動。各級各部門組織的推廣活動一股腦兒地上來,未能統(tǒng)籌、協(xié)調(diào),極大干擾了實踐學校的正常教育教學工作,甚至成為一種負擔,學校和老師們苦不堪言。

明確成果推廣應(yīng)用的定位:引領(lǐng)+服務(wù)

引領(lǐng)意味著成果代表著國家意志,是國家方案的實踐解讀;服務(wù)是滿足學習者的需求,是客戶意識。教學成果的落地需要具有這兩個站位,缺一不可。引領(lǐng)是站在成果自身的價值而言,代表著成果的高度,是國家課程方案、政策、教育規(guī)律的具體體現(xiàn),以實踐學校的案例,回應(yīng)國家方案、教育規(guī)律的思想,這也是成果推廣的根本價值所在。因此,獲獎單位有責任感、有使命進一步把優(yōu)秀教學成果推廣好、應(yīng)用好,讓更多學校、更多學生受益。服務(wù)是站在學習者的角度,從推廣的對象考慮,更關(guān)注成果內(nèi)容與形式,推廣活動的機制、策略方法等,這些直接影響著成果落地應(yīng)用的效果。成果具有引領(lǐng)性,不能僅僅定位于滿足學習者的需要。如果僅僅站在滿足學習者需要的角度,那就只能是一些具體的做法,再豐富的成果也常常被壓縮為一堆無生命力的“知識點”。

引領(lǐng)+服務(wù)的定位要求將成果的推廣應(yīng)用作為一件重要的工作去研究,而不是一兩次簡單的活動。既要考慮成果的內(nèi)容凝練,又要關(guān)注推廣的方式選擇;要匯集成果持有者、成果學習方和推廣的組織部門三方主體的訴求,只站在任何一方的視角,都會讓成果的推廣應(yīng)用價值發(fā)生縮水。同時,還要研究推廣方不同層級、不同部門的職責劃分與協(xié)作溝通等工作機制,讓成果不在推廣中被折損或縮水。

加強成果內(nèi)容的凝練與分解:模塊化+系列化

有的教學成果是一整套的育人模式體系,站在學習者需求的角度,每個學校的興趣和需要的側(cè)重點可能是不一樣的。因此,要對成果進行分解、凝練,形成多個相互聯(lián)系又較為獨立的小模塊。

十一學校的育人模式創(chuàng)新體系在推廣中一般分解為:學校文化制度模塊、課程體系模塊、年級管理模塊、課堂教學變革模塊、職能部門轉(zhuǎn)型模塊、教師專業(yè)發(fā)展模塊、評價診斷模塊、學習資源建設(shè)模塊、學生活動的組織領(lǐng)導(dǎo)模塊,等等。這些模塊有的是學校全面的,有的是局部的,模塊之間有著一定的邏輯關(guān)系,但在具體的操作中又可以相互獨立。比如在推廣中,往往是制度文化在前,這是整個育人模式的價值觀,指導(dǎo)和引領(lǐng)后面模塊的具體操作。其次是學校課程體系的構(gòu)建與選課走班教學組織形式的變革,這里涵蓋了學校課程的頂層設(shè)計以及學校的課程框架體系,是學校文化與后面各個部分連接的橋梁。每一個模塊中既有理念、思想,也有運行機制和具體的操作步驟和策略做法,模塊在一個理念之下,之間可以相互組合。

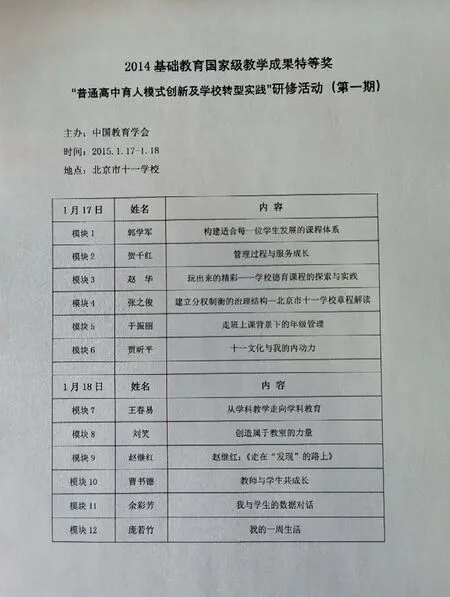

2015 年,國家級教育教學成果獎研修活動。

成果經(jīng)過這樣的模塊分解,切口比較小,在其他學校的落地應(yīng)用比較好融合,也更有針對性。比如2015 年1 月17 日,由中國教育學會主辦的“2014 年基礎(chǔ)教育國家級教學成果推廣研修活動”在十一學校舉行,來自全國各地的500 多名校長、教師參加了此次活動。本次活動中,我校有12 位老師,帶來了12 個模塊的分享交流。

北京十一晉元中學的學生開展豐富多彩的主題活動

探索成果應(yīng)用的樣態(tài):多樣化

教學成果畢竟是來自于一兩所學校的案例,具有一定的獨特性,應(yīng)用在任何一所學校都要考慮其自身的條件、基礎(chǔ)。這就決定了成果的落地一定是多樣的。比如十一學校的教學成果在聯(lián)盟學校的落地中形成了兩種樣態(tài)。一種是針對薄弱學校的改進的樣態(tài),一種是針對新學校的建設(shè)的樣態(tài)。

薄弱學校以“嫁接”的方式進入。這些學校都有著較長的發(fā)展歷史,甚至有的學校曾經(jīng)有過較輝煌的歷史,有自己的學校文化、有自己的師資隊伍結(jié)構(gòu)和較為完備的校舍,十一學校的優(yōu)質(zhì)資源不能直接移植,而需要尋找嫁接的路徑、機制和方法,首先讓薄弱學校從低迷的社會期望狀態(tài)中走出來。為此,讓薄弱學校得到快速改進的最主要的辦法就是“嫁接”,嫁接十一總校優(yōu)質(zhì)的辦學經(jīng)驗,讓優(yōu)質(zhì)資源盡快為分校注入活力。由于分校有著各自不同的傳統(tǒng)和歷史,有根深蒂固的陳舊理念,嫁接不是直接拿來,需要技巧、方法。因此,嫁接什么?如何嫁接?便決定了這個階段的成敗所在。學校是一個系統(tǒng),薄弱校的改進需要找到改進的切入點。通過實踐探索,我們確立了嫁接治理結(jié)構(gòu)、借鑒課程改革、干部和教師隊伍的深度培訓這三個支點。改進從這三個方面開始。

新學校以“移植”方式進入。與薄弱校的改造不同,新建校是一張白紙,可以直接移植十一學校一整套育人模式體系,并在十一學校已有的基礎(chǔ)上,站在十一學校的肩膀上,通過改進、優(yōu)化,讓學校立足在更高的起點上。因此,新建校首先移植十一學校的治理結(jié)構(gòu);移植課程體系;對全體教師進行浸潤式的深度培訓,在這三個支點上,學校得以快速建立起來。在學校的運行中,各種力量在圍繞每一位學生發(fā)展過程中的相互作用,更好地與每一位教師融合起來,生長出符合本校實際的真正貼近每一位學生的個性化成長系統(tǒng)、學習支持系統(tǒng)以及教師專業(yè)成長系統(tǒng)。

構(gòu)建成果推廣應(yīng)用的機制:驅(qū)動+轉(zhuǎn)化

(一)探索成果落地的驅(qū)動機制

經(jīng)驗?zāi)芊衤涞兀瑢W習者自身的動力是最關(guān)鍵的因素。很多人把經(jīng)驗僅僅理解為“是什么”“怎么做”,而常常忽略了“為什么”。我們認為這恰恰是十一學校育人模式變革成果中最有價值的經(jīng)驗之一。面對十一學校的改革成果,很多兄弟學校通常的做法是:聽聽他們是怎么做的、看看是什么情況,當感覺到與自己地區(qū)、學校的差距時,便很快以“學不了”進行否定或棄之一旁。他們其實根本沒有認識到十一學校改革的真諦就放棄了,十分可惜。因為,“為什么”具有驅(qū)動動力的作用。這跟學生的學習是一個道理,如果你的教學僅僅在“是什么”和“怎么做”上下功夫,學生總是被動的,被推著走的,在韋伯的“知識深度(DOK)”中處于第一、第二層級的低階區(qū)域。[ 韋伯知識深度(DOK):DOK 為 Depth of Knowledge 的縮寫,是美國教育評價專家韋伯提出的知識深度系統(tǒng),也簡稱DOK 理論。是一整套如何基于課程標準來實施學業(yè)成就評價的程序、方法和具體技術(shù),用以評估各州學業(yè)質(zhì)量與國家標準以及州標準的一致性。在課堂聚焦學生思維和能力的改革推進中,DOK 從評價領(lǐng)域延伸和拓展到課堂教學領(lǐng)域。該系統(tǒng)按照學習的復(fù)雜度,而不是內(nèi)容的難度將學生的認知水平分為四個等級:第一級是回憶和再認,第二級是技能和概念,第三級是問題解決與應(yīng)用,第四級是遷移思維與創(chuàng)造。]而“為什么”則處于高階的第三層級,具有驅(qū)動學生主動探索的作用。經(jīng)驗的傳遞也是這樣,尤其是被稱之為“成果”的優(yōu)秀經(jīng)驗不僅包括機制、策略等具體的做法,更要展示為什么這么做。改革背后的思考更具有激勵和驅(qū)動作用,更能讓學習者明白改革背后的意義和價值,而一旦改革的動力被點燃了,具體的做法可以因地區(qū)、學校的不同而千差萬別,是每所學校在自己的變革中由老師們自我建構(gòu)的。再先進的經(jīng)驗也只能是參考,而無法照搬照抄,因為做法是在自己學校的變革實踐中生長出來的,是全體教職員工的智慧;因為他們是學校變革的主體,他們的態(tài)度、信心決定著變革的效果,而每一位教師的歷練與成長是其他任何手段都無法替代的。所以,在十一學校教學成果分享中,有關(guān)改革的價值觀、改革的頂層設(shè)計、學校課程體系架構(gòu)等常常是第一個要說清楚的,然后才會有不同領(lǐng)域、部門的分述。

(二)建立成果推廣的長效機制

成果推廣不是目的,而落實到其他學校的應(yīng)用、轉(zhuǎn)化,真正帶來他們的改進和轉(zhuǎn)變才是最終目的。因此,將成果傳遞給他們,讓他們看到、聽到之后,還要有一個后續(xù)的跟蹤轉(zhuǎn)化的機制,再推一把,將教學成果落地生根。因此,推廣應(yīng)用還包括在推廣活動之后的跟蹤、指導(dǎo),建立轉(zhuǎn)化機制。這既包括建立起成果持有者、專家團隊與學習方的日常聯(lián)系,組織集體研修活動,也包括專家團隊的持續(xù)跟蹤指導(dǎo),還有立足學習方,在學習方學校搭建成果落地生根的展示平臺,探索各種激勵機制。比如搭建課題平臺,以課題或項目為抓手,帶動成果在實踐學校各項工作的落實應(yīng)用;組織論文的評選、研究課的展示、教學成果的提煉等評價、激勵平臺。

組織學習方為主要場所的展示活動。在成果落地生根的地區(qū)、學校,以鮮活的實踐案例展示成果的推廣應(yīng)用的效果,讓這些學校成為成果傳播、推廣的新生力量。舉辦專題研討會、教育教學年會,通過成果匯報會、現(xiàn)場展示會、示范性教學、專題研討等形式加以展示。比如2016 年6 月18~19 日,中國教育學會基礎(chǔ)教育國家級教學成果推廣系列活動“育人模式創(chuàng)新級學校轉(zhuǎn)型實踐”推廣會,在新疆克拉瑪依市舉行。會議由中國教育學會、克拉瑪依市人民政府主辦,來自北京、河北、內(nèi)蒙古、黑龍江、山東等省市的教師1200 余人參加了會議。推廣會以主題論壇、座談交流、實地考察等形式,從選課走班、分層教學、導(dǎo)師制等管理育人模式,以及學校課程設(shè)置、課堂教學、績效考核、學科教師布置、內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、社團活動、游學等全方位而鮮活地展示了我校教學成果在克拉瑪依市基礎(chǔ)教育學校中的落地生根的教育樣態(tài)。

2016 年,基礎(chǔ)教育國家級教學成果特等獎克拉瑪依推廣現(xiàn)場會。

(三)建立成果推廣應(yīng)用的智庫

將成果推廣應(yīng)用作為一項長期的工作,要認識到“優(yōu)秀教學成果推廣是一項系統(tǒng)工程”[ 呂玉剛.展示推廣應(yīng)用優(yōu)秀教學成果全面提升基礎(chǔ)教育質(zhì)量[J].中國教育學刊,2019,(12).],而不是一兩次活動,就需要進行系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計,用好網(wǎng)絡(luò)平臺,建立成果智庫。這個智庫除了包含豐富的成果內(nèi)容之外,還應(yīng)該包括各種不同的推廣方案,尤其是配置并儲備足夠多的傳遞成果經(jīng)驗的種子教師。他們是播撒成果種子不可或缺的重要力量。這些種子教師有如下幾個來源:其一,成果持有者;其二,來自于成果持有者所在的學校,那些親歷者和同行者;其三,來自各領(lǐng)域?qū)<遥黄渌模瑏碜越?jīng)過內(nèi)化吸收,應(yīng)用效果比較好的學校。

既然作為一項工程來做,而這些傳遞或播撒經(jīng)驗的種子教師又是成果推廣應(yīng)用過程中的骨干力量,就要有計劃、有系統(tǒng)地建設(shè)這支隊伍。一方面,從成果持有單位發(fā)現(xiàn)已經(jīng)成熟的種子;另一方面,還要在不同地區(qū)、不同類型的應(yīng)用單位中發(fā)現(xiàn)。既要發(fā)現(xiàn),也要有計劃地培養(yǎng),這需要成果推廣部門、成果持有單位和學習應(yīng)用單位三方合作完成。在培養(yǎng)機制上,不要將這項工作簡化為發(fā)個通知,布置任務(wù)給學校,而是與學校共商,有計劃地逐步推進;將種子教師的培養(yǎng)與學校的教師專業(yè)發(fā)展、校本教研等工作結(jié)合起來,不讓學校感覺到增加了額外的工作負擔。讓種子教師發(fā)揮日常、持續(xù)的撒種作用,而不是只在轟轟烈烈的推廣活動中“露一下臉”,做個講座就結(jié)束了。當然,專家的指導(dǎo)一定是智庫中最不可缺少的資源,本文僅僅站在實踐學校的角度,對專家隊伍的建設(shè)不作贅述。

作為成果獎持有單位,我們有責任為廣大中小學教師和學校在了解、學習、借鑒、應(yīng)用優(yōu)秀教學成果中盡一份力量,在中國教育學會搭建的“星星之火正燎原”的成果分享平臺上“共享成果盛宴,共書奮進華章”。