安徽農村勞動力轉移就業與農民持續增收互動共贏

摘要 三農問題的關鍵是農民持續增收問題,持續增收的關鍵是農村勞動力是否能夠轉移就業。農村勞動力轉移就業,不僅推動了農村和農業經濟結構、農村產業結構和就業結構的優化,也會持續提高農民收入和改善農民生活質量。安徽農村勞動力轉移就業,順應了安徽省工業化、城鎮化、現代化發展趨勢,是促進農民增收的重要渠道,提高了農民綜合素質,開發了農村人力資源。但是安徽農村勞動力轉移就業受到就業創業觀念淡薄、技能素質偏低、公共就業服務滯后、組織化程度低、城鎮化建設滯后等因素影響。因此,必須因地制宜加強轉移就業技能培訓,深化轉移就業公共就業服務;推進新型城鎮化建設,加快產城融合,產業優化升級,創造更多就業機會。全方位構建農村勞動力轉移就業長效機制,以促進農民持續穩定增收。

關鍵詞 農村勞動力;轉移就業;農民增收;就業穩定

中圖分類號 F304 ?文獻標識碼 A ?文章編號 0517-6611(2020)21-0247-04

Abstract The key to the problem of agriculture, rural areas and farmers is the continuous increase of farmers income, and the key to the continuous increase of farmers income is whether the rural labor force can transfer employment. The transfer of rural labor force not only promotes the optimization of rural and agricultural economic structure, rural industrial structure and employment structure, but also continuously improves the income and quality of life of farmers. The transfer and employment of rural labor force in Anhui conforms to the development trend of industrialization, urbanization and modernization in Anhui Province. It is an important channel to promote the income of farmers, improve the comprehensive quality of farmers and develop rural human resources. However, the employment of rural labor force in Anhui Province is affected by such factors as the weak concept of employment and entrepreneurship, the low quality of skills, the lag of public employment services, the low degree of organization, and the lag of urbanization construction. Therefore, it is necessary to strengthen the transfer of employment skills training, deepen the transfer of public employment services, promote the construction of new urbanization, accelerate the integration of industry and city, optimize and upgrade the industry, and create more employment opportunities. To build a longterm mechanism of rural labor transfer and employment in an allround way, so as to promote the continuous and stable increase of farmers income.

Key words Rural labor force;Transfer of employment;Farmers income increase;Employment stability

基金項目 安徽省社科規劃項目(AHSK11-12D337)。

作者簡介 楊璟(1968—),男,安徽望江人,副教授,從事勞動就業與社會保障研究。

收稿日期 2020-04-02

2020年中央一號文件指出,要“促進農民持續增收”“穩定農民工就業”[1]。穩定農民工就業是農民持續增收的重要途徑。促進農民持續增收既是全面建成小康社會的重要定量指標,也是鄉村振興發展的主要目標。因此要深入落實好積極就業政策,增強公共就業服務和農村職業技能培訓,幫助農村勞動力多渠道穩定轉移就業,確保農民持續增收。在當前疫情沖擊和宏觀經濟下行壓力加大情況下,當務之急就是要拓寬農民轉移就業增收渠道,一方面加強農村勞動力職業技能培訓,加大農民工穩崗就業政策支持,實施培育農村創新創業帶頭人行動,積極拓展異地城鎮穩定就業和就地就近就業。另一方面全方位整治拖欠農民工工資行為,確保按時足額發放農民工工資。同時,充分發揮基層就業與社會保障公共服務平臺和農民工綜合服務中心的作用,為轉移就業進行精準對接,確保順利轉移異地穩崗就業和就地就近就業創業,以保障農民工資性收入持續增加[2]。

1 勞動力轉移就業促進農民增收成效

農村勞動力轉移就業激活了農村人力資源要素流動,推動了農村改革賦權,創新創業,發揮了農村勞務經濟促進農民增收;為新型城鎮化、農業現代化發展,同步推進鄉村振興和市民化進程,增添了新的農村經濟增長點。

1.1 勞動力轉移就業拓寬農民增收領域

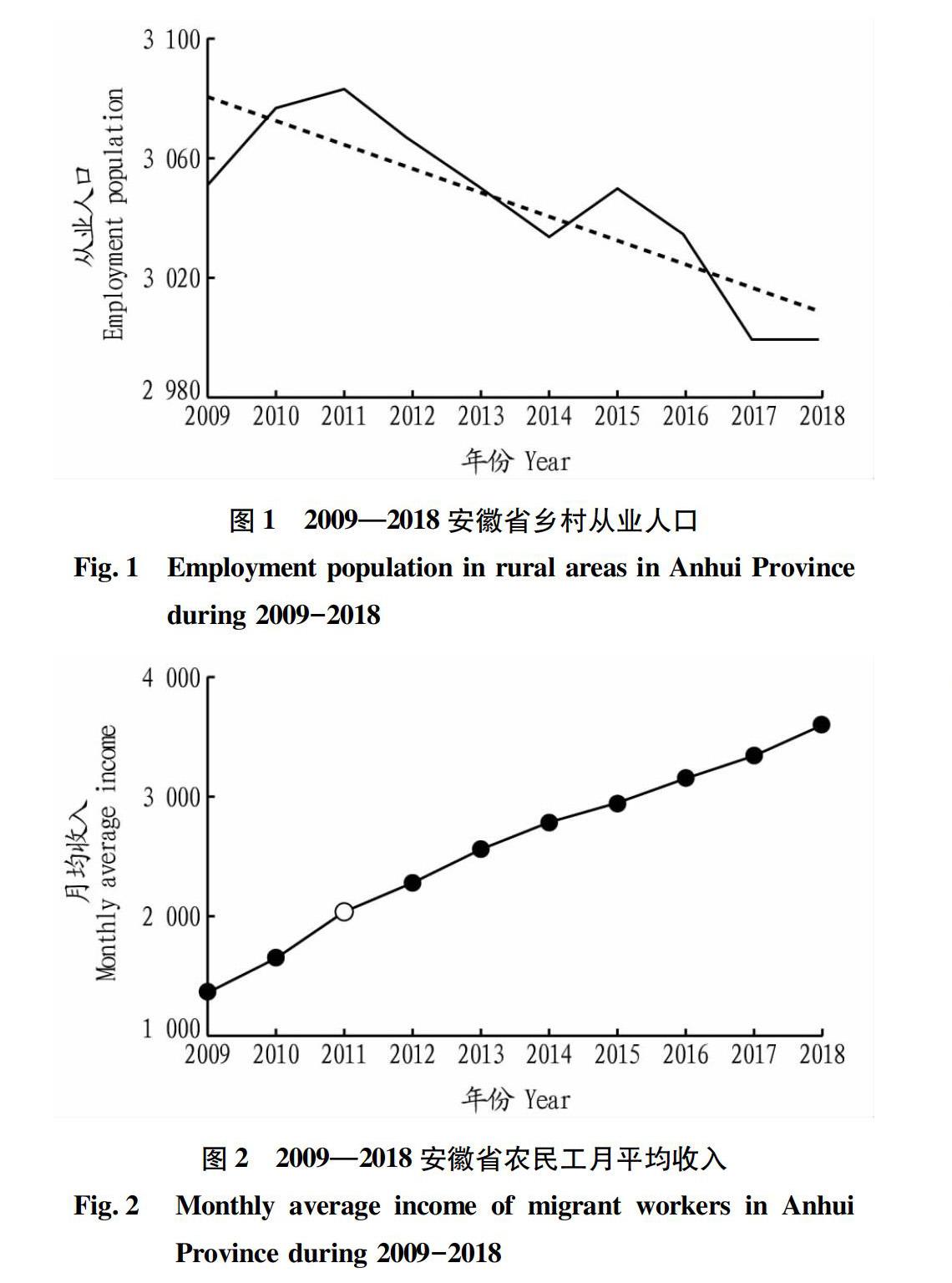

根據安徽省統計調查數據顯示,安徽省第一產業從業人口占全省從業人數之比逐年下降,從2009年的39.3%下降到2019年的30.7%。全省鄉村從業人員由2009年的3 051.8萬人減少到2018年末3 000萬人(圖1),減少51.8萬人,年均下降1.7百分點;全省鄉村從業人員占全省鄉村農業人員的比重由2009年的53.2%降至2018年33.2%,下降了20百分點,年均下降約2百分點。同時,2019年全省農村勞動力轉移就業農民工總量1 977.4萬人(其中異地轉移農民工1 399.2萬人),占全省就業人員4 384萬人的45.1%,農村勞動力轉移就業規模逐步擴大。 全省農民人均可支配收入由2009年4 504.3元增加到2019年的15 416元,農村居民工資性收入從2009年的人均1 882.42元增加到2019年的5 462元,年均增長19%,其中收入水平較高的地區農民工資性收入已占收入60%以上,收入結構與城鎮居民接近。全省外出農民工月平均工資收入從2009年的1 350元增加到2019年5 230.8元(圖2),可見其中農村居民工資性收入隨農村勞動力轉移就業增加而提高,占總收入的比重提高。表明經濟發展水平高的地區,對農村勞動力就地轉移就業能力強,帶動農民致富面寬,農民增收渠道呈現多元化。農村勞動力轉移就業增收是推動安徽農村居民收入快速持續增長的主要動力[3]。

1.2 勞動力轉移就業促進了農民創業

很多返鄉創業的農民在異地多年轉移就業過程中掌握了一定的生產技術和經營管理經驗,也積累了一定的資金,他們既帶回了農村創業稀缺的資金,也把外地先進的生產技術和經營管理經驗、市場都同時帶回來了。這就為農村創業帶動就業,充分利用當地優勢資源,發展地方經濟提供了所需技術、管理和市場,從而創造更多就業崗位,拓寬了農民增收渠道,據統計安徽外出農民工中約有4%的人回鄉創業[4]。突出在徽商、農民工等重點人群返鄉創業,重點在特色高效作物種植、中高端畜禽養殖、農產品精深加工、休閑與鄉村旅游、電子商務、商貿物流等領域進行創業。這些以當地農業農村資源為依托因地制宜發展的二三產業,會形成農業產業鏈的增值收益、創造更多的就業崗位讓農民就近轉移就業。近年來打造了省級返鄉創業創新示范基地200個,扶持了20萬返鄉創業人員,帶動100萬以上人員就業。

1.3 勞動力轉移就業推動土地流轉與規模經營

農村勞動力轉移就業釋放了人力資源,推動了土地流轉深入落實,使農村可利用的自然資源相對集中,促使農業經營模式向現代化和產業化規模經營轉變。通過保留承包權、盤活經營權,集中土地轉給公司和種植大戶,打造品牌農業,發展特色農業,形成了經營管理的規模優勢,從而降低了農業生產經營成本,增強了農產品營利能力和市場競爭力,增加了收入。也有利于現代信息科技與人工智能在農業生產經營中的推廣應用,發展現代化農業規模經營,全方位提升了農業勞動生產率。由此促使農民農業合作社由單一生產要素、產品合作經營轉變為全生產要素、產業合作經營,從農業生產終端合作走向農業全產業鏈合作[5]。從而形成了農民全產業鏈持續增收的規模效益。

1.4 勞動力技能培訓提升了農民人力資本

安徽出臺和落實了農村勞動力轉移就業技能培訓工程項目,為農民持續增收奠定了人力資源基礎[6]。近年來,通過實施安徽省職業技能提升行動方案,全省民生工程等對轉移就業農民進行就業技能培訓達30萬人次,人均補助600元;職業農民培訓20萬人;通過“星火計劃”“雨露計劃”、陽光工程培訓、建筑工地農民工業余培訓等達40萬人次;開展返鄉創業輔導和創業培訓每年達10萬人次。在全省68個農村勞動力轉移就業培訓實訓基地項目中平均每一個項目新培訓約2 000人次,累計培訓農民工等轉移就業人員13.3萬人次,明顯提高了受訓人員職業技能,90%以上實現轉移就業,部分自主創業。據不完全統計,接受過職業技能培訓的農村勞動力比沒有接受的工資待遇會高出約30%。且已掌握了相應職業技能的農村勞動力轉移至新的就業崗位后,相應年收入一般都會超過3萬元以上,收入與在家務農相比增加一倍。

1.5 勞動力轉移就業促使農村公共就業服務完善

安徽在農村勞動力轉移就業過程中不斷加強了基層公共就業平臺建設,通過完善基層公共就業服務體系、提供就業信息服務,開展“春風行動”“民營企業招聘周”“送崗位下鄉”“就業服務月”等專項行動等措施確保農村勞動力精準穩崗就業;建立農村人力資源信息庫、企業空崗信息庫,開展線上服務,推送“點對點”信息,形成線上線下聯動、供需信息精準匹配。并對勞動力流向通過移動手機數據進行監測,運用手機數據比對就業失業人員信息庫基礎數據,以研判就業形勢,提供精準就業服務,將約60項公共就業網上服務事項整合接入基層平臺,推出融合線上辦事、信息咨詢、經驗交流、權力公開、電子監察、線上線下聯動等服務功能,為農村勞動力及時提供有效快捷的公共就業人職匹配服務。同時設置就業創業服務窗口,為返鄉創業人員提供免費的政策咨詢、創業輔導、創業貸款、開業指導等全程跟蹤服務[7]。形成了為農村勞動力轉移就業創業全方位,多層次精細化高效服務,加快提升了農村勞動力有序流動和轉移就業組織化程度,為農民增收降低了成本,提高了效率。

1.6 強化勞動力轉移就業權益保障的維護

自安徽省出臺落實了勞動合同條例以來,目前轉移在城鎮就業的農民工勞動合同簽訂率達到80%;職能部門不斷加強對用人單位勞動用工的監管,及時查處違法案件,重點對建筑施工、加工制造等勞動密集型企業開展日常巡查和預防監控工作,打擊非法用工和整治了拖欠農民工工資行為。安徽省出臺配套參保政策,依法讓有穩定勞動關系的農民工、靈活就業的農民工、從事個體經營的農民工選擇參加適合自身的社會保險,確保農民工參保全覆蓋,完善職工社會保險、城鄉居民社會保險銜接辦法,逐步實現農民工參保跨地區、跨制度銜接[8]。安徽地方政府部門全方位維護了農村勞動力轉移就業的合法權益,凈化了農民務工持續增收的人文環境。

2 影響安徽農村勞動力轉移就業的制約因素

2.1 我省農村勞動力供求矛盾

目前我省常住人口城鎮化率55.81%,工業經濟已進入工業化中期發展階段,而相對應的三次產業結構與勞動力就業結構滯后,全省農業人口所占比重比國際上工業化中期階段還超出14.8%。如果按工業化中期一產勞動力就業15.9%的比重計算,我省仍有約525萬農村勞動力需要轉移,如果按當下的農村勞動力增長速度測算,估計到2025年,全省至少還需要再轉移就業500萬人,每年凈轉移量將達100萬人。而近幾年,全省轉移農村勞動力就業每年僅有70萬人,培育返鄉創業人員僅1萬人,年均農民工資性收入增長不超過10%,這就為轉移就業持續增收加大了壓力[9]。

2.2 農村勞動力文化素質和職業技能素質較低

當前安徽農村勞動者的文化和職業素質結構與產業結構發展需求不相適應[10]。據統計,2019年全省農村人口平均受教育年限僅7.67年,與城鎮相比少1.65年。全省農村15歲及以上人口的文盲率為5.06%,由此可見農村勞動者接受高中以上文化教育和職業技能培訓偏少;而多數用工企業要求高中以上文化程度和相應職業技能的需求比例較高。據統計,全省需要轉移的農村勞動力中高中以上文化程度的僅占20%,中專以上的只占15%;且用工企業對勞動者職業技能等級提出明確要求的占60%,而在需要轉移就業的農村勞動力中僅有16%擁有職業技能等級。因此,影響了農村勞動力持續增收。

2.3 新型城鎮化導致部分失地農民增收困難

隨著城鎮化推進,全省失地農民已近300萬人,而就業援助政策尚未覆蓋所有失地農民,部分失地農民因就業困難導致其增收難。據統計,全省農村勞動力就地就近轉移就業比重相對較低,省內轉移就業也因為收入相對低比重少,這就使他們轉移就業持續增收壓力加大[11]。

2.4 農村勞動力轉移就業服務手段亟待改進

目前,我省線上線下的農村公共信息服務平臺和勞務信息服務網絡體系還不夠完善,大部分農村勞動力轉移就業仍然還處在自發和互帶的層面[12]。據調查,我省農村勞動力轉移就業80%以上是自發性轉移的,通過組織成體系轉移就業輸出不足20%,相關部門組織就業技能培訓、提供就業精準信息服務、進行就業指導等公共服務還不到位。因此,農村勞動力轉移就業的信息化、組織化程度和公共管理服務能力還需進一步加強。

2.5 農村勞動力創業環境還有待改善

①政府對農村勞動力創業引導和培訓扶持政策的針對性不夠強。鼓勵農村勞動力創業的稅費減免、小額信貸等優惠政策落實阻力很大。農民工回當地創業也享受不到與招商引資項目企業同等的服務和優惠政策。②農村勞動力創業資金需求和優惠的資金服務不能充分保障。農村勞動力創業主要靠自有資金,政策性貸款和財政扶持貸款比較少,信貸擔保體系發育遲緩,資金不足主要是依靠民間借貸。③農民創業者自身的創業素質還有待進一步培訓提升。農民創業者大多文化水平不高,創業能力較弱,缺乏企業經營管理知識,導致創業的成功率不高,也制約了創辦企業的發展壯大[13]。

3 構建農村勞動力轉移就業長效機制

3.1 全產業鏈拉動農村勞動力轉移就業

①推動二三產業發展與新型城鎮化建設相融合,以形成產業優化發展、人口資源聚集、市場規模擴大的良性運行機制,使新型城鎮創造更多的就業崗位,發揮就地就近轉移就業“蓄水池”的作用。②推動勞動密集型的中小企業和民營經濟加快發展。中小企業和民營經濟吸納就業能力強,是我省經濟發展促進就業增長潛力股。要大力推進科技創新、推動中小企業成長、培育中小企業特色和集群發展,因地制宜發展家庭手工、農產品加工等勞動密集型企業,以吸納更多的農村勞動力轉移就業。③推動吸納勞動力轉移就業崗位較多的第三產業快速發展,特別是技能要求不高的人工服務業的發展以適合文化素質和職業技能不高的農村勞動力轉移就業。因此,建議省政府采取切實可行的產業結構調整政策措施,圍繞新型城鎮化、產城融合、鄉村振興,提高第三產業發展比重,增加就業容量。④鼓勵發揮政府重點投資建設項目積極帶動就業作用。圍繞皖江城市經濟帶及各級經濟開發區固定資產投資等重大項目建設,健全重點建設項目帶動就業相關制度完善,多部門合作督促項目建設單位在重點建設項目施工前后主動落實好相關帶動就業制度,并通過加強為重點建設項目的提供公共就業服務,以便吸納更多農村勞動力在當地轉移穩定就業[14]。

3.2 強化城鄉一體化社會管理公共服務政策

①打破戶籍制度限制,降低非農就業成本,逐步實現城鄉二元經濟一體化。逐步改善已經轉移就業農民的住房、醫療、子女上學等基本生活條件,盡快研究制定放寬中小城市及小城鎮戶籍限制的具體措施,加快轉移就業農民有序市民化進程。②抓緊落實農村土地流轉政策,為農村勞動力轉移就業解除束縛,確保農民在土地流轉中得到合理收益;為推動農業現代化、規模化經營,提高農村勞動生產率,多渠道增收提供條件。③健全一體化城鄉社會公共服務平臺管理體系,降低農村勞動力精準轉移就業成本。全面推動將已經轉移就業農民工納入流入地政府的公共服務平臺管理體系,同等享受當地各項公共服務,鼓勵參與融入當地的社會政治生活,逐步市民化。全面清理和廢止向轉移就業農民工的收費和變相收費及歧視和限制轉移就業農民工的相關政策。進一步完善轉移就業農民的醫療保障及子女受教育政策,逐步將轉移就業農民納入城市住房保障范圍,有條件可以加速市民化進程[15]。

3.3 加大鼓勵農村創業帶動就業的政策扶持力度,優化農民持續增收結構

①加大鼓勵農民創業帶動就業相關政策扶持力度,完善農村創業引導管理服務體系。鼓勵支持發展當地高效農業,農產品精深加工龍頭企業,扶持當地農產品知名品牌,發展農民專業合作社,不斷創新農業產業化經營模式。加強農民組織經營管理能力的培訓,通過相關配套政策,讓農民參與到農產品生產過程、加工過程、流通過程中的收益分配。②積極創新農村金融服務方式,落實創業資金扶持政策,引導農民積極投資創業。全方位落實創業示范、創業輔導、創業補貼和創業服務“四位一體”政策扶持,減少農民創業風險。加快發展農村融資“小額貸款”公司,暢通農民創業融資渠道。③大力實施農民創業帶動就業的主體培育工程,積極鼓勵引導村官創業,尤其是引導幫扶大學生村官積極帶頭創業,同時大力扶持引導有創業能力和創業意愿的農民,鼓勵他們就地通過發展家庭手工業、傳統技藝、服務業等形式創業就業[16]。

3.4 加強農村勞動力轉移就業前技能培訓

①整合培訓資源,完善農村勞動力轉移就業培訓體系,不斷提高農民的文化素質和就業創業技能與管理水平。研制和實施農村勞動力就業能力提升教育培訓規劃,統籌社會教育培訓資源,完善適應社會發展要求和終身教育理念多層次的現代教育培訓體系。在農村勞動力轉移就業前開展因地制宜,因人制宜多渠道、多層次、多形式的職業技能培訓,提升就業創業能力。②加大培訓資金投入和管理。認真落實相關培訓補貼政策辦法,打破區域分割、城鄉分割、部門分割三重分割的局面,全面整合資源,加強農村勞動力就業職業能力培訓資金縣級統籌工作,做到縣級資金統一規劃,統一使用,并逐步實現培訓資金省級統籌。堅持同一工種、同一地區給予同一補貼的原則,健全落實農村勞動力轉移就業培訓補貼基本標準制度。③實施職業培訓與學歷教育、技能鑒定、就業的三結合,進一步創新培訓模式。以市場需求為導向,開展社會用工需求的“儲備性培訓”和定向轉移對口單位“定單式培訓”。通過定點、訂單、定向等培訓方式,有針對性地培訓滿足市場需求的各種專業實用技術人才,實行“四個一致(工種、教材、光盤、證書)”的培訓模式。建立優秀培訓機構與大型企業集團之間的培訓聯盟,提高勞務轉移對接的質量和效率。建議政府推行“9+1”職業教育培訓模式,(即對義務教育后未升學的畢業生提供免費一年的職業技能培訓)增強新生勞動者就業能力。同時打造當地培訓特色品牌,圍繞當地優勢產業和緊缺人才,培育一批當地的知名特色轉移就業勞務培訓品牌,確保培訓質量,推動轉移勞務輸出由體力型向技能型轉變,提升農民適應產業升級的持續增收人力資本[17]。

3.5 加強農村勞動力轉移就業權益的法制保障

①深化統籌城鄉平等的就業制度改革,完善城鄉平等的就業準入機制,打破勞動者的農村和城市身份界限,取消各種限制農村勞動力轉移就業的政策和分等級的就業制度(如:正式工、臨時工)。②加強農村勞動力轉移就業的同工同酬制度和工資宏觀調控。取消對農民采取歧視性的工資薪酬政策 按規定為農民工交納社會保險,依法監督各地農民工工資不低于當地最低工資標準。從法律制度規范上進一步完善解決拖欠轉移就業農民工資的長效機制,并通過鼓勵投訴、加強專項檢查等多種方式扼制拖欠現象。同時,加強對企業工資收入分配的宏觀調控,引導企業建立常態化的工資增長機制,促使轉移就業農民工資合理增長,分享經濟社會發展的成果。③強力確保企業與農民工依法簽訂勞動合同。開展轉移就業農民簽訂勞動合同“春暖行動”,組織企業勞動合同管理稽查,大力推廣適用于轉移就業農民的簡易規范勞動合同文本,將住宿、餐飲等服務業及各類小企業中存在的大量口頭協議轉變為簽訂書面合同。④確保轉移就業農民能選擇按當地規定參加各項社會保險,落實社會保險關系轉移接續統一規范辦理,提高工傷補償覆蓋面,以促進轉移勞動力收入的增加、轉移成本降低[18]。建立健全全省統一的各項社會保險繳費信息查詢服務系統。逐步改善轉移就業農民生存狀況,與城市居民在住房保障、最低生活保障、子女教育等方面享受同等待遇,加速市民化進程。

3.6 健全農村勞動力轉移就業城鄉服務體系

①建立健全統籌城鄉的一體化現代化人力資源市場。全面將農村勞動力資源信息納入市場信息數據庫管理,形成以省級市場為龍頭宏觀統籌,市級市場為主體全力推動,縣級市場為依托精心組織,以鄉級勞動就業保障所為基礎平臺的多層次人力資源市場服務網絡體系。健全人力資源市場信息收集評估發布制度和開發遠程見面系統,提供多功能網上招聘求職服務,減少農村勞動力轉移就業風險和成本,促進人職匹配質量和增收效率的提高。②完善農村勞動力轉移就業對接城鎮就業相統籌的公共服務管理體系。對農村勞動力轉移就業和城鎮勞動者就業一事同仁,實行統籌規劃和管理,積極落實農村勞動力轉移就業困難人員的就業援助,送崗上門,并妥善安排好被征地農民的就業和社會保障問題,防止失業返貧。健全統計監測農村勞動力轉移就業信息數據制度,全面建立統籌城鄉的農村勞動力轉移就業信息檔案,統計農村勞動力社會登記就業失業情況[19]。③發揮多種形式的職業中介組織在農村勞動力轉移就業中的作用,完善包括就業咨詢、信息服務、職業介紹、職業培訓等內容的社會化就業服務體系。積極探索市場化運作、規模化經營、一體化服務的農村勞動力轉移就業新模式,鼓勵培育一批規模較大、服務質量較高、影響力較強的服務全省的民辦職業中介龍頭企業,服務農村勞動力轉移就業,不斷提高組織化程度。同時,加強人力資源市場統一規范監管,及時有力地打擊非法職業中介以勞務輸出為掩蓋的欺詐行為,防范農村勞動力轉移就業的風險,降低成本,提高持續增收的效率。

3.7 完善農村勞動力轉移就業組織管理工作體系

①建立機構。建議政府設立農村勞動力轉移就業組織管理專業辦公室,統籌協調農村勞動力轉移就業工作的組織實施。全面負責本地區農村勞動力轉移就業創業政策指導、法律咨詢、技能培訓、管理服務和權益維護等工作,將其列入擴大就業的經濟和社會發展具體工作目標,層層分解,督促落實。②投入資金。建議把用于農村勞動力轉移就業、創業、培訓等工作納入預算管理,按照當地上年度地方財政收入1%的比例提取專項資金。并將農村勞動力轉移就業工作的人力資源市場建設、基層就業創業服務平臺和村級勞動保障協理員崗位設置、轉移勞動者職業技能培訓、創業小額擔保貸款等經費納入地方正常的財政預算支出范圍[20]。③宣傳政策。加強宣傳我省在農村勞動力轉移就業、創業、培訓方面的法規政策,讓農民們接受免費政策咨詢、就業創業指導,提供就業信息、職業介紹;走村入戶進行宣傳,讓農民提高對就業培訓的認知度和認可度。及時總結各地農村勞動力轉移就業組織管理的好經驗、好做法,并加以推廣,對優秀管理單位和個人給予表彰獎勵。

參考文獻

[1]中共中央國務院關于抓好“三農”領域重點工作確保如期實現全面小康的意見[EB/OL].[2020-02-05].http://www.moa.gov.cn/ztzl/jj2020zyyhwj/2020zyyhwj/202002/t20200205_6336614.htm.

[2]朱琳.新疆農業科技進步、農村勞動力轉移與農民收入的關系研究[D].石河子:石河子大學,2019.

[3]王彥彭.農業與人口大省促進農民增收問題研究:基于農業普查數據與時序數據的分析[J].農業與技術,2020,40(4):160-168.

[4]管永昊,吳佳敏,賀伊琦.企業創新類型、非農就業與農民收入[J].財經問題研究,2020(1):121-129.

[5]李賓,馬九杰,胡瓊方.勞動力轉移和新型農業經營模式對農戶收入水平的影響差異:基于鄂渝兩地數據的研究[J].經濟問題探索,2015(12):151-158.

[6]劉新智,劉雨松.城鎮化進程中農村人力資本積累對農民收入增長的影響[J].當代經濟研究,2016(6):69-78.

[7]劉寶霞.安徽省農業勞動力轉移對農民收入結構影響分析[D].蚌埠:安徽財經大學,2018.

[8]孔祥利,毛毅,丁亮.社會保障視域下農村勞動力轉移對農民收入的影響[J].統計與信息論壇,2009,24(12):9-13.

[9]山東省就業辦專題調研組.我省農村勞動力轉移就業促進農民增收情況調研報告[R].山東人力資源和社會保障,2010:18-21.

[10]徐震.農村勞動力轉移就業是促進農民增收的現實選擇[J].中共合肥市委黨校學報,2006(1):34-37.

[11]汪承麗.農村勞動力轉移對農民收入的影響:以安徽省為例的分析[J].北方經貿,2007(10):14-15.

[12]張鵬,王婷.農村勞動力轉移對農民收入的影響研究:對重慶市開縣的實證分析[J].重慶大學學報(社會科學版),2010,16(5):13-17.

[13]王庶,岳希明.退耕還林、非農就業與農民增收:基于21省面板數據的雙重差分分析[J].經濟研究,2017(4):106-119.

[14]王子睿.內黃縣農村勞動力轉移就業及其收入問題研究[D].鄭州:河南財經政法大學,2019.

[15]洪會明,王家順.農村勞動力轉移對農民收入的影響[J].重慶工商大學學報·西部論壇,2006,16(2):12-14.

[16]張寬,鄧鑫,沈倩嶺,等.農業技術進步、農村勞動力轉移與農民收入:基于農業勞動生產率的分組PVAR模型分析[J].農業技術經濟,2017(6):28-41.

[17]馬軼群,孔婷婷.農業技術進步、勞動力轉移與農民收入差距[J].華南農業大學學報(社會科學版),2019,18(6):35-44.

[18]葛軼凡.農村勞動力轉移對農戶收入影響實證研究:基于江蘇、四川、陜西、吉林、河北五省農戶的調查數據[J].經濟研究參考,2019(1):91-100.

[19]高明,姚佐文.農村富余勞動力就地轉移能否縮小城鄉收入差距?——基于欠發達地區的實證研究[J].新疆農墾經濟,2019(5):30-37.

[20]張藝冉.河南省農村勞動力轉移對農民增收的影響研究[D].鄭州:鄭州大學,2019.