開放實驗設(shè)計:水熱法制備Fe3O4納米顆粒及其電化學(xué)檢測重金屬離子

李珊珊 胡志豪 周陽

摘 要:設(shè)計“水熱法制備Fe3O4納米顆粒及其電化學(xué)檢測重金屬離子”開放實驗 ,目的是使學(xué)生掌握和了解水熱法Fe3O4納米顆粒的基本原理和實驗操作,學(xué)會材料對重金屬離子Pb2+的電化學(xué)檢測響應(yīng)信號數(shù)據(jù)的獲取和分析,培養(yǎng)學(xué)生的動手能力和分析問題能力.

關(guān)鍵詞:水熱法;Fe3O4納米顆粒;電化學(xué)檢測重金屬離子;開放實驗設(shè)計

[中圖分類號]O551.1 ? [文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A

Abstract:An open experiment of "Hydrothermal preparation of Fe3O4 nanoparticles and their electrochemical detection of heavy metal ions" was designed.The purpose of this experiment is to enable students to master and understand the basic principles and experimental operations for the hydrothermal preparation of Fe3O4 nanoparticles.It is also benefit to develop students' hands-on skills and problem-solving skills during the process of data acquisition and analysis of the response signal of the electrochemical detection of Pb2+ on Fe3O4 nanoparticles.

Key words:hydrothermal synthesis method;Fe3O4 nanoparticles;electrochemical detection heavy metal ions;open experimental design

現(xiàn)代社會工、農(nóng)業(yè)的不斷發(fā)展給生態(tài)環(huán)境帶來了嚴(yán)重的破壞和污染,其中水環(huán)境中重金屬離子的污染問題尤為突出.[1]水是生命之源,人類80%的疾病都與水環(huán)境的污染有關(guān).[2]重金屬離子進(jìn)入人體后富集且不可降解,給人類的健康帶來嚴(yán)重的威脅.電化學(xué)分析檢測技術(shù)利用重金屬離子的氧化還原特性可以定量、快速實現(xiàn)其檢測,納米材料的發(fā)展更是給納米電分析化學(xué)帶來了新的機(jī)遇.[3]Fe3O4是一種在自然界中廣泛存在的廉價且環(huán)境友好的金屬氧化物材料,對重金屬離子優(yōu)異的吸附性以及本身的磁學(xué)性能引起研究人員的極大興趣.當(dāng)其尺寸達(dá)到納米尺度時,比表面積進(jìn)一步增大,對重金屬離子的吸附性能明顯提高,從而增強了對重金屬污染物的電化學(xué)性能.Fe3O4納米顆粒制備目前常用的有水熱法、油相高溫?zé)峤狻⑷苣z/凝膠法等.[4]相比較而言,水熱制備方法可操作性更強,成本較低,安全性更高,是一種最常見且應(yīng)用廣泛的制備方法之一,這種方法對于開展材料類專業(yè)本科生的實驗教學(xué)無疑具有顯著優(yōu)勢.[5]

開放性實驗可以培養(yǎng)材料類本科生的動手能力,也有利于理論和實踐相結(jié)合,加深對理論知識的理解,讓本科生切實感受納米材料在實際應(yīng)用中的遠(yuǎn)大前景,讓學(xué)生通過自己的實驗認(rèn)識到納米材料的優(yōu)異的性能與魅力,以及納米材料在實際應(yīng)用中的巨大潛力,有助于激發(fā)學(xué)生對專業(yè)的熱愛,培養(yǎng)學(xué)生的設(shè)計和創(chuàng)新思維.[6]筆者設(shè)計了一個開放實驗,利用水熱法制備形貌和尺寸相對均一的Fe3O4納米顆粒,并利用納米顆粒對重金屬離子Pb2+的吸附能力,實現(xiàn)對Pb2+的電化學(xué)靈敏檢測.目的是使學(xué)生掌握和了解水熱法Fe3O4納米顆粒的基本原理和實驗操作,學(xué)會材料對重金屬離子Pb2+的電化學(xué)檢測響應(yīng)信號的數(shù)據(jù)獲取和分析,培養(yǎng)學(xué)生的動手能力和分析問題能力.

1 實驗設(shè)計

1.1 實驗內(nèi)容

采用水熱法制備Fe3O4納米顆粒,對其形貌和結(jié)構(gòu)進(jìn)行初步表征.電化學(xué)檢測實驗通過改變緩沖底液、pH值、電壓值、富集時間等控制條件,檢測納米顆粒修飾電極對重金屬離子Pb2+的電化學(xué)檢測響應(yīng)信號,得出最佳檢測實驗條件;對濃度的Pb2+進(jìn)行檢測,獲得濃度與電流的線性關(guān)系,并與未修飾納米材料的裸電極進(jìn)行對比;結(jié)合電化學(xué)檢測的結(jié)果,分析不同檢測條件下Fe3O4納米顆粒與電化學(xué)檢測性能之間的聯(lián)系.

1.2 教學(xué)目的

教學(xué)目的1 要求學(xué)生掌握水熱制備Fe3O4納米顆粒的基本操作,完成指導(dǎo)老師分配的任務(wù);通過文獻(xiàn)自主改變合成制備的條件(如反應(yīng)的物料比、反應(yīng)時間、溫度等參數(shù)),改變Fe3O4納米顆粒的尺寸和形貌;比較其電化學(xué)檢測的行為差異,發(fā)現(xiàn)形貌和結(jié)構(gòu)決定納米材料性能的規(guī)律.

教學(xué)目的2 要求學(xué)生掌握電化學(xué)檢測重金屬的一般操作流程,學(xué)會通過控制變量法逐一優(yōu)化出最佳的檢測實驗條件,得到濃度與檢測電流的線性關(guān)系;根據(jù)線性關(guān)系測量未知溶液的重金屬離子濃度,培養(yǎng)學(xué)生對待科研的嚴(yán)謹(jǐn)意識,增強學(xué)生對納米材料應(yīng)用的認(rèn)識.

2 材料制備與結(jié)果分析

2.1 試劑、儀器及檢測

實驗試劑 實驗試劑為FeCl3·6H2O,乙二醇,NaAc,純水,乙醇.電化學(xué)檢測緩沖底液為0.1 M NaAc-HAc.實驗儀器為磁力攪拌器,烘箱,離心機(jī),電子顯微鏡(SEM),X-射線衍射譜儀,電化學(xué)工作站.

水熱法制備Fe3O4納米顆粒 將反應(yīng)物置于聚四氟乙烯內(nèi)膽的高壓反應(yīng)釜中,在一定溫度下保持一段時間,即可制備得到Fe3O4納米顆粒.電化學(xué)檢測采用方波伏安法(SWASV),對重金屬離子先進(jìn)行富集還原,再在一定電壓下氧化,得到響應(yīng)電流與重金屬濃度的關(guān)系.

方波伏安法檢測重金屬離子 采用三電極系統(tǒng),通過在極化電路施加負(fù)電壓,重金屬陽離子會在工作電極表面得到電子,還原成金屬態(tài)的原子.納米材料的使用有利于溶液中重金屬陽離子吸附富集在電極的表面,增加工作電極的吸附能力,使得更多的金屬陽離子在工作電極表面,有助于檢測信號的提高.通過電化學(xué)工作站收集不同濃度下重金屬氧化電流的大小,記錄電流與濃度之間的線性關(guān)系,實現(xiàn)重金屬的定量分析.

2.2 材料制備

稱取1.35 g FeCl3·6H2O和3.6 g NaAc,放入干凈燒杯中,在燒杯中加入40 mL乙二醇,攪拌形成澄清透明的溶液,再加入1.0 g聚乙烯醇溶液,強力攪拌30 min后倒入50 mL的聚四氟反應(yīng)釜中,在200 ℃條件下保持8 h,自然冷卻后通過水和乙醇洗滌,真空干燥12 h得到Fe3O4納米顆粒.

2.3 材料的形貌表征及其電化學(xué)檢測性能

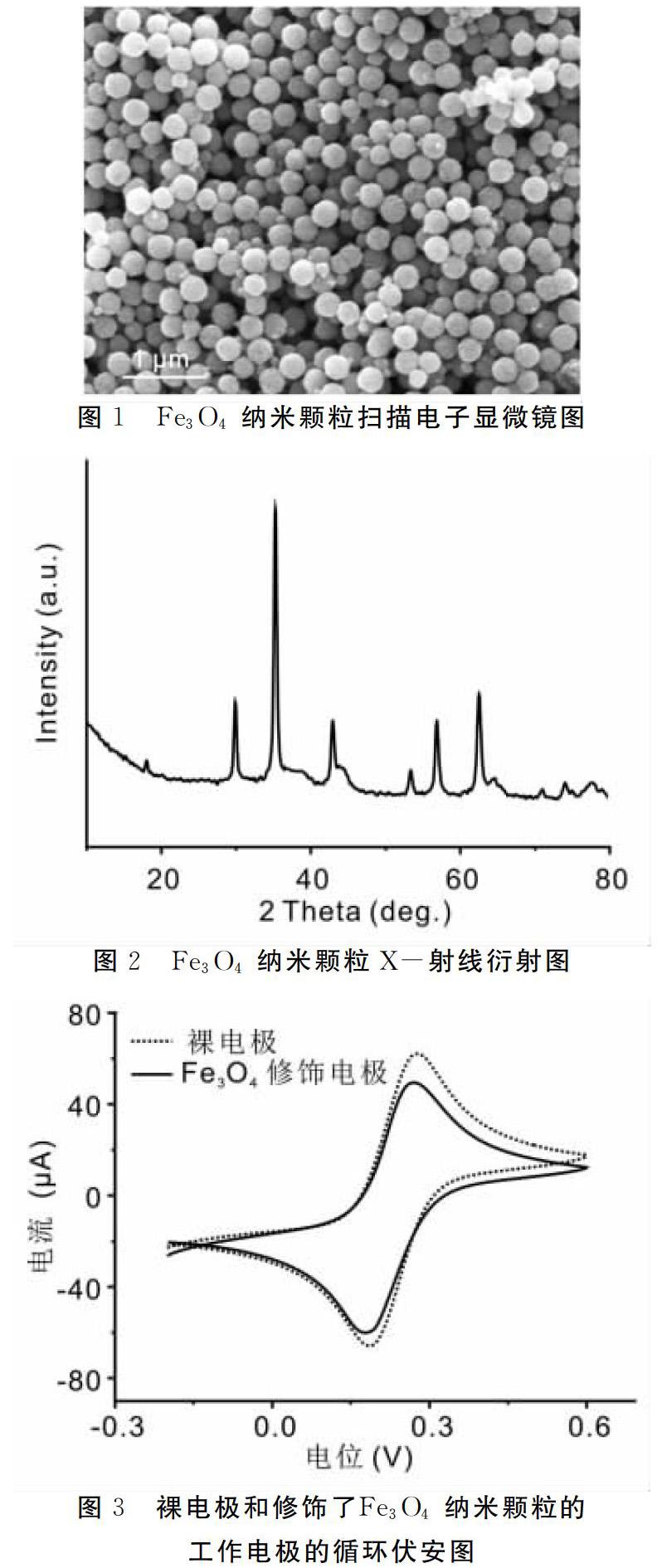

采用SEM和XRD對所制備的Fe3O4納米顆粒進(jìn)行形貌和結(jié)構(gòu)表征,可以看到所得納米顆粒為球狀且形貌尺寸較為均一,直徑約為400 nm.Fe3O4納米顆粒掃描電子顯微鏡圖見圖1.

圖2的XRD圖譜與Fe3O4標(biāo)準(zhǔn)卡片(JCPDS No.65-3107)能夠很好的匹配,證明所制備材料確為Fe3O4,且納米材料的衍射峰較強,說明具有較好的結(jié)晶度.稱取一定量制備好的納米球,將其分散在水中,超聲均勻后滴涂在用氧化鋁粉末拋光,清洗干凈的裸玻碳電極(GCE)表面,在空氣中靜置12 h待水份自然干燥后,對修飾的工作電極進(jìn)行電化學(xué)的表征和測試.

圖3是Fe3O4 GCE電極和GCE的循環(huán)伏安對比圖,當(dāng)修飾Fe3O4納米球后,電極的循環(huán)伏安電流相比于裸GCE有明顯下降,說明Fe3O4修飾前后使GCE的導(dǎo)電性發(fā)生了變化,證明Fe3O4納米球確實會對電極的電化學(xué)行為產(chǎn)生影響.

圖4是相同的檢測條件下,裸GCE和Fe3O4 GCE對1.0 μM Pb(II)的電化學(xué)檢測方波伏安對比,二者對Pb(II)在-0.6V左右均有伏安溶出峰,但是Fe3O4 GCE對Pb(II)的電化學(xué)響應(yīng)要明顯優(yōu)于裸GCE,說明Fe3O4修飾電極可以有效提升電極對Pb(II)的檢測行為.通過標(biāo)準(zhǔn)加入法,逐漸地增加Pb(II)的檢測濃度,其電流響應(yīng)也隨之增加,呈現(xiàn)線性關(guān)系,見圖5和圖6.通過對電流和濃度的線性擬合,得到電流與濃度的關(guān)系為:I (μA) =-7.8 + 33.82 C (μM),相關(guān)系數(shù)R2=0.997,表明Fe3O4 GCE對Pb(II)具有很好的電化學(xué)檢測靈敏度(33.82 μA .μM-1).利用3σ方法(信號/噪音=3)計算得出該修飾電極對Pb(II)的理論檢測限為0.039 μM,滿足WHO規(guī)定的飲用水中允許的Pb(II)最高含量.

水熱法制備的Fe3O4納米球具有方法簡單、易于操作且所得納米球尺寸均一、重復(fù)性高的優(yōu)點.Fe3O4納米球具有大的比表面積,且表面暴露有大量的含氧基團(tuán),這些含氧基團(tuán)在水中,可以實現(xiàn)對重金屬離子Pb(II)的吸附.當(dāng)將Fe3O4納米球修飾在電極表面,吸附作用富集水中的Pb(II),增加電極表面的濃度,從而提高Pb(II)電極反應(yīng)的氧化電流信號,獲得高的電化學(xué)檢測靈敏度和較低的檢測限,實現(xiàn)水中Pb(II)的高靈敏、痕量檢測,體現(xiàn)納米材料的實際應(yīng)用價值.

3 結(jié)語

教學(xué)實踐證明,這個開放式實驗有利于提高學(xué)生的動手能力和科研意識,激發(fā)學(xué)生對科研的興趣.實驗設(shè)計利用Fe3O4 納米材料優(yōu)異的吸附性能,實現(xiàn)增強電化學(xué)檢測的效果.實驗涉及材料的制備和電化學(xué)檢測實驗,操作簡便,安全性高,效果明顯,既能讓學(xué)生學(xué)會納米材料的制備操作,又對納米材料的實際應(yīng)用有更加清晰的認(rèn)識.數(shù)據(jù)分析和條件探索可幫助學(xué)生建立科研意識,非常適合材料和化學(xué)類本科生.

參考文獻(xiàn)

[1]肖康健.水環(huán)境重金屬污染監(jiān)測及防治措施[J].環(huán)境與發(fā)展,2018(30):132-133.

[2]龍安玉,簡永遠(yuǎn).水環(huán)境重金屬分析的研究現(xiàn)狀及發(fā)展探究[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2020(1):140-140.

[3]劉曄,胡敬芳,李玥琪,等.納米材料技術(shù)在水環(huán)境重金屬檢測中的應(yīng)用與發(fā)展[J].傳感器世界,2017(23):7-15.

[4]馬應(yīng)霞,雷文娟,喇培清.Fe3O4 納米材料制備方法研究進(jìn)展[J].化工新型材料,2015(43):24-26.

[5]張永興,葉英杰,劉忠良,等.水熱合成反應(yīng)釜在材料物理專業(yè)課程設(shè)計中的應(yīng)用[J].牡丹江師范學(xué)院學(xué)報:自然科學(xué)版,2014(1):48-50.

[6]劉強春,袁廣宇,戴建明.材料物理專業(yè)實驗課程體系的改革與實踐[J].牡丹江師范學(xué)院學(xué)報:自然科學(xué)版, 2010(1):65-66.

編輯:吳楠