互聯網視域下文博旅游業的發展問題與建議

康婷 徐鵬

摘要:對于傳統文博旅游業來說,互聯網信息技術的不斷應用和發展,不僅帶來了產業革新機遇,也對經營管理提出了更高要求。文章作為《“互聯網+”視域下文博旅游業的新型業態發展研究》科研課題的其中一項研究內容,主要對互聯網時代下文博旅游業發展存在的問題進行論述分析,并提出幾點相應的改良建議。

關鍵詞:互聯網;文博旅游;問題;建議

我國互聯網技術的不斷進步,促使文博旅游業得以創新和發展,尤其是對于景區開發和管理中的影響最為突出。越來越多的文博景區從單一的線下參觀逐漸轉為線上線下結合的體驗方式,當然這勢必會引發一些列的改變。如何利用“互聯網+”有效開發滿足市場需求的文博產品,如何依托信息技術提升管理效率,成為當前文博旅游行業所面臨的重要問題。

一、文博旅游業的發展問題:

近年來,科學技術的不斷進步,使得人們獲取信息的途徑和方式增加了很多,大量的電視節目和宣傳視頻將傳統文博旅游業推向了大眾視野。“跟著博物館去旅行”、故宮“紫禁城上元之夜”,以及博物館周邊文創產品的熱賣,都說明文博旅游消費熱潮在不斷持續升溫,越來越多的游客選擇文博旅游作為休閑度假的旅游形式。即使在如此高漲的熱潮之下,我們依然能看到除了一些知名博物館和文博景區呈現游客游覽絡繹不絕的現象,其他大部分區縣級博物館或小型文博景區仍存在關注度不高、客流量少、缺乏吸引力等問題,導致文博旅游產品不論是質量還是數量上都差距甚遠,經營管理更是形成了兩極分化現象。主要表現在以下幾個方面:

1、產品同質化現象嚴重,規劃設計欠缺市場競爭力

傳統的文博旅游業產品主要集中在文物展示和文化類景區兩方面,這就限制了人們的旅游購買選擇,游客在游覽了幾個相似景區之后,就很難再選擇這種產品類型。加之,目前國內大部分文博景區多以綜合性文博產品為主,采用傳統陳列式來展示藏品,缺乏市場個性特征和亮點,無法吸引更多游客、激發其游覽興趣,導致客源市場欠缺粘黏性。另一方面,文博旅游景區在開發旅游產品、規劃旅游線路之初,多以文化為主基調,目的是為游客更好的傳遞所在地區的文化歷史。但是,這種單一的傳遞形式對于旅游消費者來說是枯燥乏味的,游客只能被動的接受所提供的單一旅游產品,沒有其他更多選擇余地。比如大連博物館整體缺乏旅游線路規劃和設計,景區周邊沒有文創產品、休閑服務基礎設施等,游客只能單純參觀館藏展品,沒有形成整體的旅游發展相關產業鏈集群。就連旅游紀念品也僅僅只有文化書籍、貝殼類工藝品、兒童玩具等,不能較好激發游客購物欲望。與博物館文化定位關聯性不強,無法展現出博物館的文化底蘊,欠缺文化產品創意性,出現了受眾群體不明確的問題。

2、游客認同程度低,服務內容不能滿足游客需求

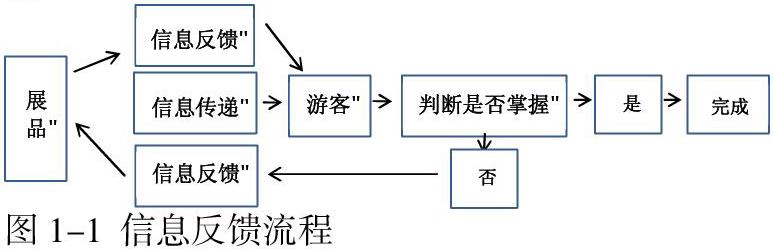

在我國,大部分的博物館及文博景區均以歷史文化、古跡遺物、思想教育為主要展覽內容,游客大多會抱著“走馬觀花”的心態進行游覽,幾乎與展品之間沒有太多的互動、體驗和接觸,久而久之,文博旅游產品被人們貼上了“低趣味”標簽。即使處于互聯網時代下,一些博物館開始使用文博數字互動展示方式,但仍存在著一些問題和不足,主要表現在兩個方面:一是數字媒體互動展示過程只注重傳遞,缺少游客認知反饋。博物館或文博景區采用信息技術加強文博展品的展示性,其目的就是希望游客可以加深對展品、歷史文化的認知。但是,許多場館在數字化展示過程中只考慮到了游客是否能夠接收到科學知識,能否通過媒體技術加強雙方之間的互動,以便于更好的傳遞文化。卻恰恰忽略了參觀者在體驗過后的信息反饋,從而無法正確分析出游客參觀需求,不利于為受眾群體提供更有效的服務。所以,在文博景區應用互聯網技術對產品設計開發時,應考慮到受眾群體需求,增強受眾與展示品間互動的同時,完善認知反饋數據搜集平臺的搭建,形成一個較為合理的景區產品傳遞互動的過程(如圖1-1所示)。

二是過度重視游客與信息設備的交互性,使得游客在接收信息時過于被動。傳統文博旅游景區在與互聯網技術融合之初,一味地追求科學技術的先進性,在設計時只注重了信息、畫面、藏品等內容如何通過技術更加直觀的展示給游客,如何通過聲像、影像設備營造更真實的歷史環境。卻忽略了游客是否對展示的內容感興趣,對展示的知識是否愿意了解。要知道,旅游主體之間的交流互動可以促進受眾群體進行積極主動的自我思考,從而引起更多的共鳴和體驗,加深對景區產品的興趣和認同。

3、互聯網應用較為單一,媒體宣傳缺乏廣泛融合

隨著我國旅游市場不斷深入發展,許多旅游企業或學者對于游客的需求分析也越來越多。增強游客在游玩中的參與度,更好的傳遞文化內涵是許多文博景區達成的發展共識。為此,許多景區積極在經營管理模式上做出調整和轉變,將互聯網技術應用在日常管理中。比如開通網絡訂票,實行電子自動檢票系統,升級改造文物環境監測系統,建立完善的數據分析系統等等,以更好的滿足游客需求,提升市場競爭力。據統計,在2019年故宮博物院參觀人群年齡統計中,30歲以下游客占40%,30-40歲占24%。可見,中青年群體已成為故宮主營業務收入的消費群體。那么,只在文博旅游景區場館、展品上應用科學技術是遠遠不夠的,還應在宣傳方式、產品定位、經營消費等方面充分融合新媒體技術。

王翠平(2016)分析認為影響消費者旅游行為的購買因素多為求同心理。就是消費者當看到身邊大多數人選擇購買某一旅游產品時,也會“跟風”選擇購買,稱為典型的從眾求同心理。正如一些電視劇和真人綜藝節目在熱播之后,拍攝地景區就會被影迷粉絲蜂擁打卡。就像《向往的生活》綜藝節目,在每一季熱播之后都能夠吸引很多游客前往拍攝地區旅游和度假。同理,文博旅游景區也可以利用互聯網平臺的宣傳力量,通過參與文博類電視節目,使人們更廣泛的認識到景區特色,以此帶動景區成為熱門景點。此外,文博類景區作為文化事業類,可轉變傳統單一的宣傳方式,選擇一些文化程度高、形象氣質好的明星作為產品代言人,利用媒體宣傳、網絡互動、文博類電視節目等方式,進一步拉近游客與景區的距離。比如《國家寶藏》節目里在介紹“曾侯乙編鐘”時,特別聘請演員張國立和王剛以“紀曉嵐與和珅”式的互動方式再現了文物場景,趣味互動既讓觀眾得到了視聽和娛樂滿足,又提高文博景區的關注度和認可度,從而激發觀眾游覽欲望和興趣。