補充教材,讓學習素材“寬”起來

陳淑芬

新一輪數學教材具有“條件隱藏性,規律探索性,策略多樣性”編寫特點,為落實“知識技能、數學思考、問題解決、情感態度”四維目標與培養“基礎知識、基本技能、基本經驗、基本思想”四基能力奠定基礎。然而,在教材使用中,常被某些教師播放課件替代所有教學,造成教材編寫優勢難于挖掘,出現單薄利用學習素材現象,距離“優化教學策略,構建高效課堂”越來越遙遠。因此,本作者圍繞“如何讓課堂學習素材‘寬起來”主題,提出補充一些教材探究策略與專家、同行商榷。

一、規范規則表述,讓學習有“法”可依

長期以來,注重“雙基”是我國數學教學的一大優點,對于數學教學而言,要求學生掌握基本的數學概念、規則等基礎知識是首要任務,只有掌握了扎實的數學基礎知識,規范對規則的表述,才能思路清晰,一步一個腳印,進行有序思考,形成數學能力。

在用“四舍五入”法取近似數時,應該抓住幾個關鍵所在:保留幾位小數、由哪個數位上的數字決定“入”還是“舍”、要是“入”又是向什么數位入、入幾等。

比如用“四舍五入”法把5.964保留兩位小數,可以按照以下幾個步驟進行引導:

① 請同學們注意審題,題中的關鍵是什么?(保留兩位小數)

② 只需留下兩位小數,可以在草稿紙上在6和4之間添加一條豎線,由豎線右邊的4決定“入”還是“舍”,由于4未達到5就得舍,取近似數得5.96。

如果要把5.964保留一位小數,也可以同樣的方法引導,但在9和6之間添加豎線后,由于豎線右邊的6已滿5,需向它的前一位(也就是9所在的十分位)進1,得6.0,在此需強調取近似數時,小數末尾的0不能去掉,因為那表示精確程度的不同。

這樣,學生有法可依,做起題來就是“三個手指捏田螺——手到擒來”。

二、補充解題策略,讓思維豁然開朗

蘇教版教材專門開辟解決問題的策略內容,如轉化、倒推等,讓學生更集中、深入地了解策略、應用策略,而在人教版教材中,也在應用過程中提到“轉化”二字。如在五年級平行四邊形的面積計算公式的推導時,談到“可以把平行四邊形沿著高剪開轉化成一個長方形”,在之后的三角形、梯形的面積公式推導時也應用了轉化策略,但由于時間短,過程倉促,“轉化”這一策略未能熟練應用。

“他山之石可以攻玉。”我們不妨借鑒下蘇教版的做法,在六年級下冊學習圓柱之前,單獨安排一節課“解決問題的策略——轉化”,先讓學生結合生活實例(曹沖稱象、烏鴉喝水等)認識“轉化”。回顧轉化策略的應用:計算時用過轉化,如把異分母分數轉化成同分母分數再加減、把分數除法轉化成乘法再計算;圖形中用過轉化,如把不規則圖形的周長轉化為一條線段的長度、把平行四邊形割拼轉化成長方形;就是在生活中同樣應用過轉化,曹沖把大象的重量轉化為石頭的重量、烏鴉用石頭的體積來占據瓶子的空間等。在學生對它有更深入全面的認識之后應用策略,通過回顧應用,在以后的學習中,學生就能舉一反三,把圓柱側面積轉化成近似的長方形、把圓柱的體積轉化成近似的長方體。

三、尋找計算規律,讓策略實現優化

數學并非“算術”,在會算的基礎上,更要發展學生的思維水平。一位老師在教學“12個人握手,如果每兩人都要握一次,共需握多少次手?”這一問題,在學生發現規律,列出算式“1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11”,求出和為66時,教師并不滿足于已取得的答案,而是問“能告訴大家你是如何得到這個結果的嗎?”問題一經拋出,學生的思維閘門迅速打開,經過師生的合作交流,孩子們學會了成對求和以及找中間數的方法:一共有11個數,兩兩成對,組成5對,中間數是第6個,正好是6,得到和為(1+11)×5+6=66。

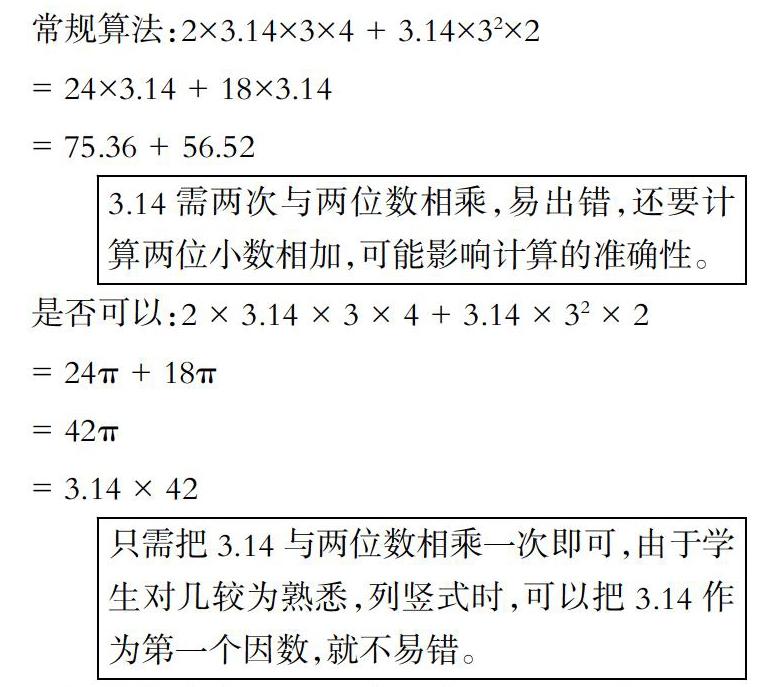

又如在計算半徑3厘米、高4厘米圓柱表面積時,

常規算法:2×3.14×3×4 + 3.14×32×2

= 24×3.14 + 18×3.14

= 75.36 + 56.52

是否可以:2 × 3.14 × 3 × 4 + 3.14 × 32 × 2

= 24?仔 + 18?仔

= 42?仔

= 3.14 × 42

看似簡簡單單的一個個例子幫了學生的大忙,只要教師做個有心人,時時刻刻關注學生計算水平的提升,適時滲透計算技巧,定會讓孩子們的計算 “快”“活”起來,進而全面提高他們的數學素養。

總之,讓課堂學習素材“寬”起來的過程應當是構建有生命力數學課堂的過程。教學中,我們應盡可能地使用教材“閃光點”,尋找教材“薄弱點”,結合教材“增長點”,拓寬教材“創新點”,為提升學生數學素養搭橋鋪路。