立德樹人理念下社會體育導論課程思政教學模式的探索①

張琳潔 賀同欣

(宜賓學院體育學院 四川宜賓 644000)

為落實全國高校思想政治工作會議和全國教育大會精神,踐行立德樹人高校教育的根本任務,以“課程思政”為抓手結合體育學科核心素養,將思政教育貫穿整個教學過程,培養具備較強的實踐能力,掌握社會體育的基礎理論知識和基本技能,愛崗敬業、服務社會、吃苦耐勞等品質的社會體育工作者,旨在達到《社會體育導論》課程以體育人目的。思政元素融入社會體育導論的教學設計具體如下。

1 確立將思政教育融入社會體育導論課程體系的新目標

習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上強調:“要用好課堂教學這個主渠道,思想政治理論課要堅持在改進中加強,提升思想政治教育親和力和針對性,滿足學生成長發展需求和期待,其他各門課都要‘守好一段渠、種好責任田’,使各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協同效應[1]。”習總書記的論述表明當下高校思想政治課程的重要地位,同時也明確指出在各類課程中融入思政元素的重要性。

在政治工作會議精神導引下,以“課程思政”的新理念為指南,每日“三省吾課”利用每周1次的教學研討會,通過搜集、整理、梳理社會體育導論課程所蘊含的思想政治教育元素和所承載的思想政治教育功能,觀摩教學名師的在線課程,將專業課程中豐富的思政元素與專業內容有機融合,在弘揚愛國精神、奉獻精神、創新精神的基礎上,巧妙地把育人與育才相結合,強化專業課程育人導向。在傳授專業知識的同時培養并引導學生如何成為一名合格的社會人。社會體育指導與管理專業以培養德、智、體、美、勞全面發展熱愛祖國,擁護中國共產黨的領導,自覺踐行社會主義核心價值觀;具有高度的社會責任感、良好的敬業精神、較強的創新精神和實踐能力;具有良好的科學文化素養能勝任社會體育指導與管理工作的創新型應用人才為目標。

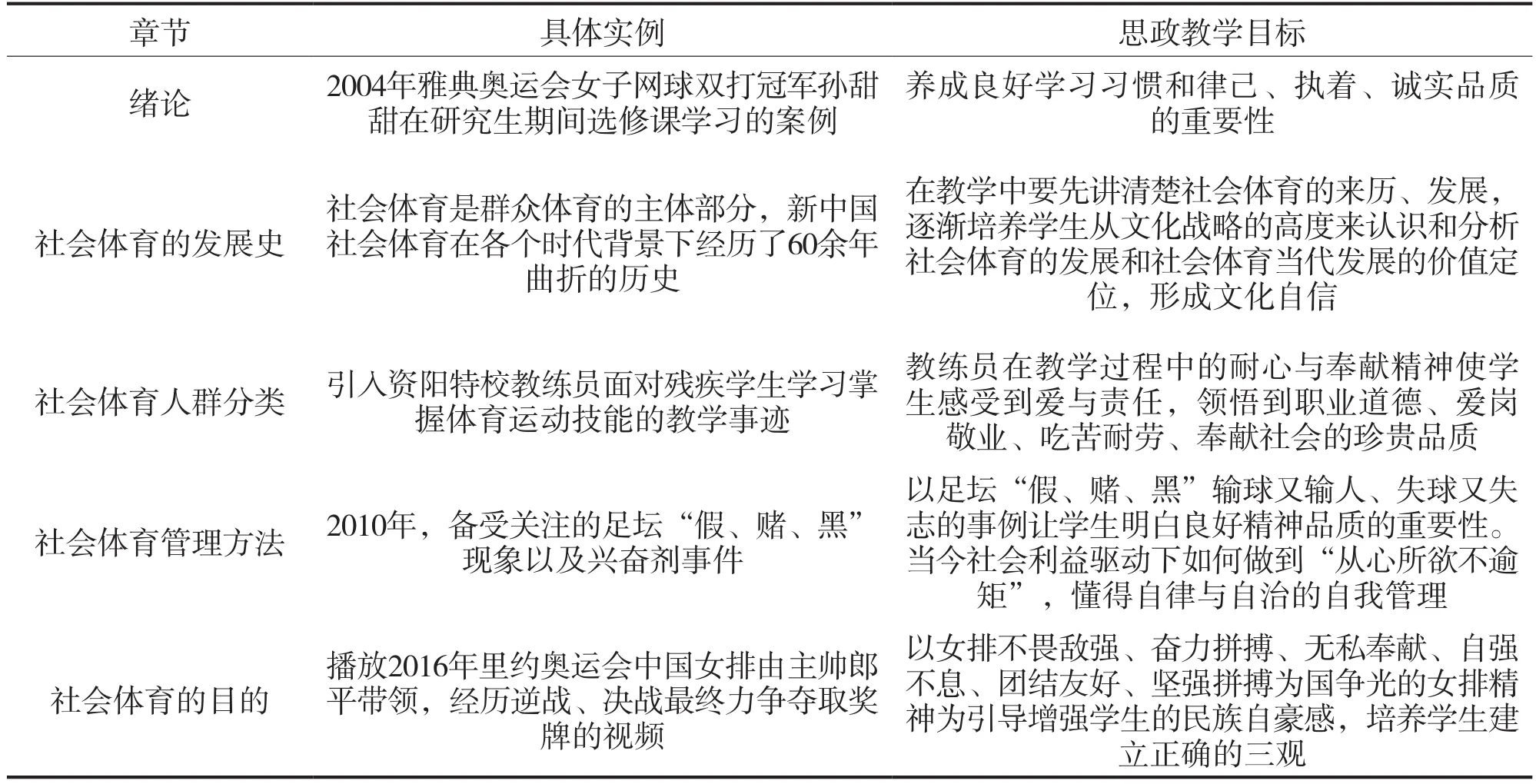

表1 社會體育導論課程部分思政教學案例

以“課程思政”為抓手結合體育學科運動能力、健康行為和體育品德的核心素養,明確了社會體育導論課程思政的新目標:依據社會體育導論課程體系的特點,結合當前社會體育指導與管理專業學生的知識結構、認知能力、專業素養等實際情況,巧妙地將體育學科中的育人元素融入其中,倡導并踐行社會主義核心價值觀和愛國主義精神,不斷提高學生思想道德素養和科學素養。

2 挖掘并凝煉社會體育導論課程中的典型德育元素

有關前人的研究結果表明,社會體育指導與管理專業學生缺乏正確的職業價值取向,不愿在專業范圍內就業、缺乏奉獻精神、服務意識不強等[2]。我國職業體育工作者道德價值判斷和道德現實評價嚴重錯位[3]。在此現狀下,立足社會體育導論基礎課程,結合新時代大學生的特點。精選教學內容、挖掘思政元素、精心設計教學過程,將思政元素與專業知識巧妙融合。例如:在緒論章節,安排本課程的內容與任務、介紹社會體育學科由來及建立的必要性時,首先,先從政策解讀到目標培養,如在體育強國及以德育人、以智育人、以美育人、以勞育人、以體育人立德樹人上升為國家戰略背景下,使學生清楚了解當下的社會形勢。其次,介紹本課程的學習目標:培養具備較強的實踐能力、掌握社會體育的基礎理論知識和基本技能、愛崗敬業、服務社會、吃苦耐勞等品質的社會體育工作者,重點強調學生容易忽視的體育道德部分。通過引入2004年雅典奧運會女子網球雙打冠軍孫甜甜在研究生期間選修課學習的案例,該課的最終考核是以一篇論文的形式呈現,當時大多數學生都是應付了事,而孫甜甜選擇認真完成作業,在課堂評價環節,任課老師對孫甜甜一絲不茍的精神給予高度評價。課后當她的同學問起為什么一個選修課的作業你都那么認真,她的回答是:“習慣了[4]。”作為一名具有冠軍頭銜的知名運動員體現出的良好習慣、律己、執著、誠實的精神風貌是我們體育精神內化的個人品質。

通過引入優秀運動員踏實、律己、執著、誠實的道德品質現實案例,激發學生學習興趣的同時,讓學生明白踏踏實實地學好專業基礎知識的重要性,引導學生養成良好的學習習慣及正確的思維方式,由表及里,逐步落實“守好一段渠、種好責任田”,使思想政治教育融入到社會體育導論課程教學中去。

3 建設社會體育導論課程思政教育素材資源庫

以立德為根本,真正做到以文化人、以德育人,不斷提高學生思想水平、政治覺悟、道德品質、文化素養,做到明大德、守公德、嚴私德[5]。以下列舉了社會體育導論課程中各章節內容與思政教育融合點(見表1)。

4 加強社會體育導論課程融入思政元素的授課途徑

4.1 以實踐教學為手段,提高課程思政實踐能力

良好道德品質的養成離不開社會中的實踐活動。首先,學生通過社會體育導論課程中的社會實踐、實訓等實踐環節,能夠把所學專業知識轉化為實踐過程,并在實踐過程中體驗服務社區居民、奉獻社會的活動,增強學生的職業道德認同感。在社會實踐中,學生因擔任了某種社會角色,要承擔一定的社會責任和義務,更有利于其對社會道德準則的認識和理解。在課程思政教育教學改革背景下,聚焦社會體育指導與管理專業人才培養要求,充分發揮“體育實踐育人”的獨特作用,把身體教育和思想精神教育有機結合。體育活動的內容及形式的多種多樣,在體育實踐活動過程中極易把學生的行為習慣、道德品質、思想狀況、心理活動等問題顯露出來,更便于教師對學生因勢利導地進行德育教育。其次,通過社會實踐體驗自我價值,增強自信心。在實踐過程中,通過自身角色的轉換,學生將充當指導的角色,指導他人學習和鍛煉,在一定程度將會被別人認可,甚至得到稱贊,以此增強學生自信心。最后,通過社會實踐,促進學生做到“在學中做,在做中學”的良好循環。學生通過社會實踐或實訓活動提升了自信心和認同感,這將促使學生積極尋找自身不足與知識能力的欠缺,及時反饋課堂,努力學習理論知識和技能豐富自身,以至于能夠更好地指導他人,這樣就形成了一個“實踐—發現問題—解決問題—再實踐”的良好循環。同時學生自身價值被認可,能夠更好地引導學生做好社會正義的角色。

4.2 以校企合作為渠道,提高課程思政教育實效

《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010~2020年)》中明確提出:“要建立健全政府主導、行業指導、企業參與的辦學機制,制定促進校企合作辦學法規,推進校企合作制度化[6]。”在政策導引和法律保障下,目前很多地方性高校在社會體育指導與管理專業人才中采用“3+1”或“3.5+0.5”的培養模式,其實質就是用3年或3.5年的時間在學校系統學習,保證有0.5年或1年的時間進駐實習單位[6]。以校企合作的方式組織學生深入體育行業、掌握市場對專業人才的需求,在“學中做、做中學”,達到學以致用的目標,并在參與過程中不斷實現道德的自我完善。在實踐中培養學生的創新、服務、認知及團結合作的能力,提升學生的學習實效性樹立正確的職業道德觀。

5 結論與建議

5.1 結論

國無德不興,人無德不立。在立德樹人理念下,社會體育導論課程融入思政元素的教學中,加強社會體育導論課程融入思政元素的授課途徑、確立課程目標、挖掘并凝練德育元素等方面進行積極地探索,力爭在道德品質培養過程中“授業”的同時完成“傳道”,使良好的學習習慣及生活習慣中越來越深入人心,在做好傳授基礎知識的同時真正做好育人。

5.2 建議

在立德樹人理念下,社會體育導論課程中融入思政元素,實現專業課程與思政課程“同向同行,協同發展”的教學過程中,仍需深入學習挖掘體育學科的發展及前沿,結合地方院校的實際情況,不斷完善社會體育導論課程思政教學體系,努力做到課本與實踐相結合,思想與實證相一致。