ERCP 聯合LC 對膽囊結石并膽總管結石的療效及對hs-CRP 的影響

夏桂輝

膽總管結石常繼發于膽囊結石,隨著近年來人們飲食結構的改變,該病的發病率不斷升高,膽囊結石并膽總管結石具有較高的結石復發率、殘留量和并發癥發生率[1]。隨著微創醫學的發展,腹腔鏡技術得到廣泛的臨床應用,由于其微創、術后恢復快被醫生和患者所接受,膽道鏡與腹腔鏡聯合治療雖然有顯著的結石清除效果,但術中分離膽囊三角時易對膽總管造成損傷,且用于老年人和肥胖患者具有較高風險[2]。ERCP 聯合LC 的綜合療法逐漸應用于膽囊結石并膽總管結石的臨床治療中,本院自開展該方法治療以來取得滿意效果,現報告如下。

1 資料與方法

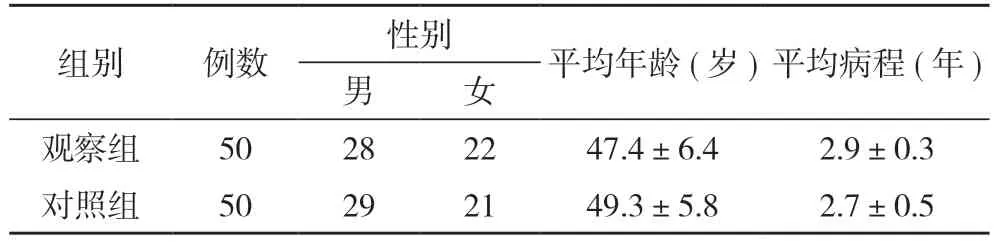

1.1 一般資料 選取2016 年10 月~2019 年2 月在本院接受治療的100 例膽囊結石合并膽總管結石患者作為研究對象,患者符合相關疾病診斷標準[3],其中男57 例,女43 例,年齡33~76 歲,平均年齡(48.4±10.2)歲,病程0.4~4.0 年,平均病程(2.8±0.6)年。按入院順序對患者進行分組,單號分為對照組,雙號分為觀察組,每組50 例。兩組患者的一般資料兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。在進行研究前提前告知患者與患者家屬,并在完全知情,認知清晰的情況下,自愿簽訂協議書。

表1 兩組一般資料比較(n, )

表1 兩組一般資料比較(n, )

注:兩組比較,P>0.05

1.2 方法 給予對照組傳統的開腹手術,患者取仰臥位,縱行切開右上腹直肌,逐層剝離進入腹腔,切除膽囊,在膽總管前壁開0.5~1.0 cm 長的切口,在膽道鏡檢查下取石,置入T 型管。給予觀察組患者ERCP 聯合LC 治療,患者取左側仰臥位,插入十二指腸鏡,選擇性膽管插管,抽取膽汁,進行肝膽管系統/胰管的造影,確定結石位置、大小和數量,對于≤10 mm 的結石行十二指腸乳頭肌切開術(EST)治療。當結石>10 mm 時應先采用碎石再取出。ERCP 取石成功后患者換為仰臥位,于臍部上緣作一弧形切口,常規建立CO2氣腹,置入腹腔鏡器械,充分暴露三角區域,切除膽囊,電凝止血,取出器械,釋放CO2,留置引流管。

1.3 觀察指標 比較兩組手術相關指標(手術時間、術中出血量、術后禁食時間、下床時間、住院時間),治療前后的hs-CRP 水平,不良反應(結石殘留、腹腔出血、膽管炎、膽漏、切口感染、誘發胰腺炎)發生情況。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

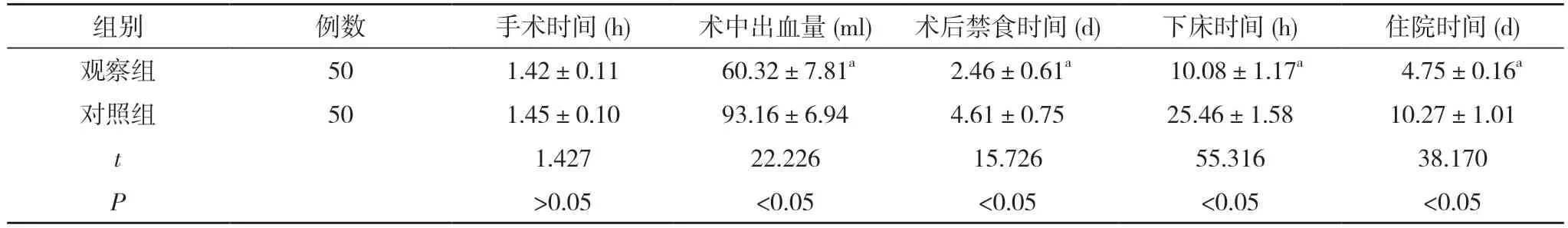

2.1 兩組手術相關指標比較 兩組手術時間比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患者的術中出血量少于對照組,術后禁食時間、下床時間、住院時間均短于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組手術相關指標比較()

表2 兩組手術相關指標比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

2.2 兩組治療前后的hs-CRP 水平比較 治療前,觀察組與對照組患者的hs-CRP 水平分別為(9.74±0.73)、(9.68±0.80)mg/L,組間比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組患者hs-CRP 水平為(6.48±0.63)mg/L,對照組為(8.19±0.74)mg/L;觀察組患者hs-CRP 水平低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

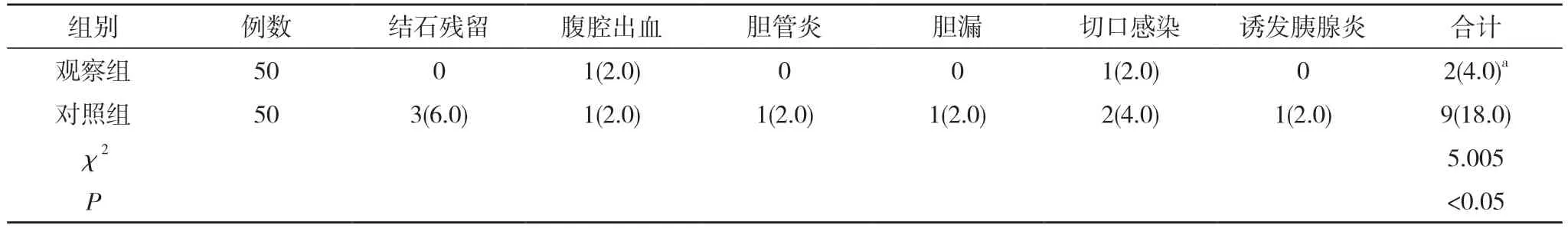

2.3 兩組不良反應發生情況比較 觀察組患者的不良反應發生率4.0%低于對照組的18.0%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組不良反應發生情況比較[n(%)]

3 討論

繼發膽總管結石患者約占膽囊結石患者的9.2%~33.0%[4],清除結石、解除膽道梗阻是治療的基本原則。常規手術治療膽囊結石并膽總管結石創傷大,留置T 管時間長、并發癥多,可引發急性胰腺炎、梗阻性黃疸等,患者術后恢復緩慢,加之外科手術可刺激下丘腦-垂體-腎上腺軸,抑制神經內分泌-代謝反應,出現手術應激反應,機體內環境造破壞,術后留置T 管等弊端,導致傳統的治療方法使用減少[5]。研究表明[6],膽囊三角解剖變異和手術經驗是發生膽管損傷的獨立危險因素,隨著微創醫學的發展,更多的微創技術越來越多的應用于臨床,幫助術者拓寬視野,不再盲目的進行經驗操作。

ERCP 是通過置入纖維十二指腸鏡,進行造影劑注入射X 片,顯影胰膽管的方法[7],研究顯示[8],該方法對膽道系統顯影率近100%,優勢在于創傷小、恢復快、療效確切,同時兼備檢查和治療兩種需要,先行ERCP 能解除患者的阻塞性黃疸,定位膽總管下段結石位置,觀察結石大小和數量,直觀的觀察患者壺腹乳頭病變,了解膽囊管與膽總管的解剖關系,能有效避免膽囊結石在LC 術前掉入膽總管和術中對膽道的損傷[9]。

LC 逐漸成為膽囊結石治療的標準方式,微創治療在臨床具有獨特的優勢,通過建立CO2氣腹和腹腔鏡的放大效應,擴寬術者視野,暴露傳統手術看不到的盲區,增加了手術的安全性,該技術處于微創技術的前沿領域,并在臨床應用中逐漸成熟。研究表明[10],使用LC 能有效減少患者的出血量,術后排氣、進食早,患者住院時間短。

ERCP 與LC 聯合使用能使膽囊結石與膽總管下段結石的問題一并完成,具有微創治療膽系結石的優勢,無需置入T 管,患者術后恢復快,且很好的保障了患者的膽道完整性,確保機體環境相對穩定,并能實現患者的一次性治愈,且術后禁食時間短于傳統手術者,下床時間早,住院時間更短。結合本組100 例研究對象的結果來看,ERCP 聯合LC 治療膽囊結石并膽總管結石手術時間比傳統的手術無延長,但術中出血量少,術后禁食時間和住院時間短于對照組,下床時間更早,hs-CRP 是機體炎性反應的敏感指標,在炎癥發生或組織受損后24~48 h 達高峰。本組研究結果顯示,兩組手術時間比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患者的術中出血量少于對照組,術后禁食時間、下床時間、住院時間均短于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。治療后,觀察組患者hs-CRP 水平低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者的不良反應發生率4.0%低于對照組的18.0%,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,對膽囊結石并膽總管結石患者使用ERCP 聯合LC 治療能有效減少患者術中的出血量,恢復快、下床時間早,術后禁食時間和住院時間短,抑制患者炎性反應,術后不良反應發生率低,值得臨床推廣應用。