TETA/AMP復(fù)合水基CO2吸收液研究

孫路長(zhǎng),連少翰,王凱亮,王爭(zhēng)榮,張士明,韓文荃,宋春風(fēng)

(1.中國(guó)華電科工集團(tuán)有限公司,北京 100160;2.天津大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,天津 300354;3.江蘇華電句容發(fā)電有限公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212000)

0 引 言

近年來(lái),溫室效應(yīng)導(dǎo)致的全球變暖對(duì)人類生活產(chǎn)生了不可忽視的影響[1],如海平面升高、階段性極熱天氣頻發(fā)、區(qū)域性干旱等。2018年,聯(lián)合國(guó)政府間氣候變化專門委員會(huì)發(fā)布《全球升溫1.5 ℃》特別報(bào)告,指出人類活動(dòng)造成的溫室氣體排放是全球變暖的根源。而溫室氣體中CO2占比高達(dá)60%,因此實(shí)現(xiàn)CO2減排是控制溫室效應(yīng)最有效的手段。CO2捕集、利用和封存(CCUS)是實(shí)現(xiàn)CO2減排的主要途徑。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》中的數(shù)據(jù),2018年我國(guó)一次能源消費(fèi)中煤炭占比約為58%,我國(guó)能源結(jié)構(gòu)仍以煤炭為主。因此燃煤鍋爐是國(guó)內(nèi)最主要的CO2集中排放源之一,針對(duì)燃煤機(jī)組開展CO2捕集對(duì)于國(guó)內(nèi)推進(jìn)CO2減排具有重要意義。常規(guī)的燃煤電廠CO2捕集技術(shù)分為燃燒前捕集、富氧燃燒和燃燒后捕集3種,其中燃燒后捕集是對(duì)煤炭燃燒后產(chǎn)生的煙道氣進(jìn)行CO2捕集,其優(yōu)點(diǎn)是原理簡(jiǎn)單,與電廠現(xiàn)有機(jī)組匹配性好,升級(jí)改造容易,是目前多數(shù)燃煤電廠采用的捕集方案。

化學(xué)吸收法是CO2燃燒后捕集最成熟的燃燒后CO2捕集工藝之一,已在煙氣碳捕集領(lǐng)域得到大規(guī)模應(yīng)用[2-3]。其中單乙醇胺(MEA)是常用的化學(xué)吸收液,但單一的MEA作為吸收液有明顯的缺點(diǎn),如溶劑損失大、再生能耗高、腐蝕容器等[4-5]。常見的化學(xué)吸收劑還有熱堿、離子液體[6]等,但其能耗高、成本昂貴的缺點(diǎn)阻礙了大規(guī)模應(yīng)用推廣。因此,為了克服單一吸收液固有的性質(zhì)缺陷,開發(fā)新一代混合吸收劑成為CO2吸收領(lǐng)域的研究重點(diǎn)[7-8]。康順吉等[9]認(rèn)為以甲基二乙醇胺(MDEA)為基礎(chǔ)的可循環(huán)復(fù)合胺溶液相比于傳統(tǒng)MEA溶液能有效緩解環(huán)境壓力。陸詩(shī)建等[10]認(rèn)為以烯基胺為主吸收劑的復(fù)合胺溶液能有效改善傳統(tǒng)MEA工藝對(duì)管道與設(shè)備腐蝕嚴(yán)重等問(wèn)題,并篩選出MDEA/TETA(三乙烯四胺)復(fù)合胺溶液的最佳配比為質(zhì)量比5∶20∶75(MDEA/TETA/水),并對(duì)其循環(huán)吸收-解吸過(guò)程進(jìn)行了測(cè)試。朱立賓等[11]對(duì)不同配比的二乙烯三胺/哌嗪(DETA/PZ)復(fù)配吸收液進(jìn)行篩選,得到最優(yōu)配比為5∶1。程毅[12]探究了芐胺分別與DEEA、DMEA混合后的復(fù)配吸收液CO2吸收解吸特性,發(fā)現(xiàn)其再生性能相比MEA溶液有顯著提升。

三乙烯四胺(TETA)的分子結(jié)構(gòu)中具有多個(gè)氨基,能提供更多的CO2反應(yīng)位點(diǎn)[13]。而空間位阻胺具有吸收速率快、腐蝕性低等優(yōu)點(diǎn)。本文合成了以2-氨基-2-甲基-1-丙醇(AMP)為基礎(chǔ)的TETA/AMP復(fù)合水基吸收液,并用于燃煤電廠煙氣中CO2吸收。采用模擬煙氣進(jìn)行測(cè)試,對(duì)復(fù)合水基吸收液的吸收-解吸性能進(jìn)行了研究,優(yōu)選出最佳比例,為工業(yè)應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)。此外,目前對(duì)于新型復(fù)合吸收液的研究主要通過(guò)小試試驗(yàn)進(jìn)行復(fù)配方案的篩選、參數(shù)優(yōu)化等。然而,由于復(fù)配組合的多樣性,篩選工作極其復(fù)雜繁重。本文擬采用量子化學(xué)計(jì)算的方式,對(duì)復(fù)配體系的形成機(jī)理與規(guī)律進(jìn)行探究,為復(fù)配體系的設(shè)計(jì)提供指導(dǎo)。

1 試 驗(yàn)

1.1 試驗(yàn)材料

試驗(yàn)藥品為:AMP(2-氨基-2-甲基-1-丙醇,分析純),TETA(三乙烯四胺,分析純),去離子水。CO2(>99.99%),N2(>99.99%)。

1.2 試驗(yàn)流程

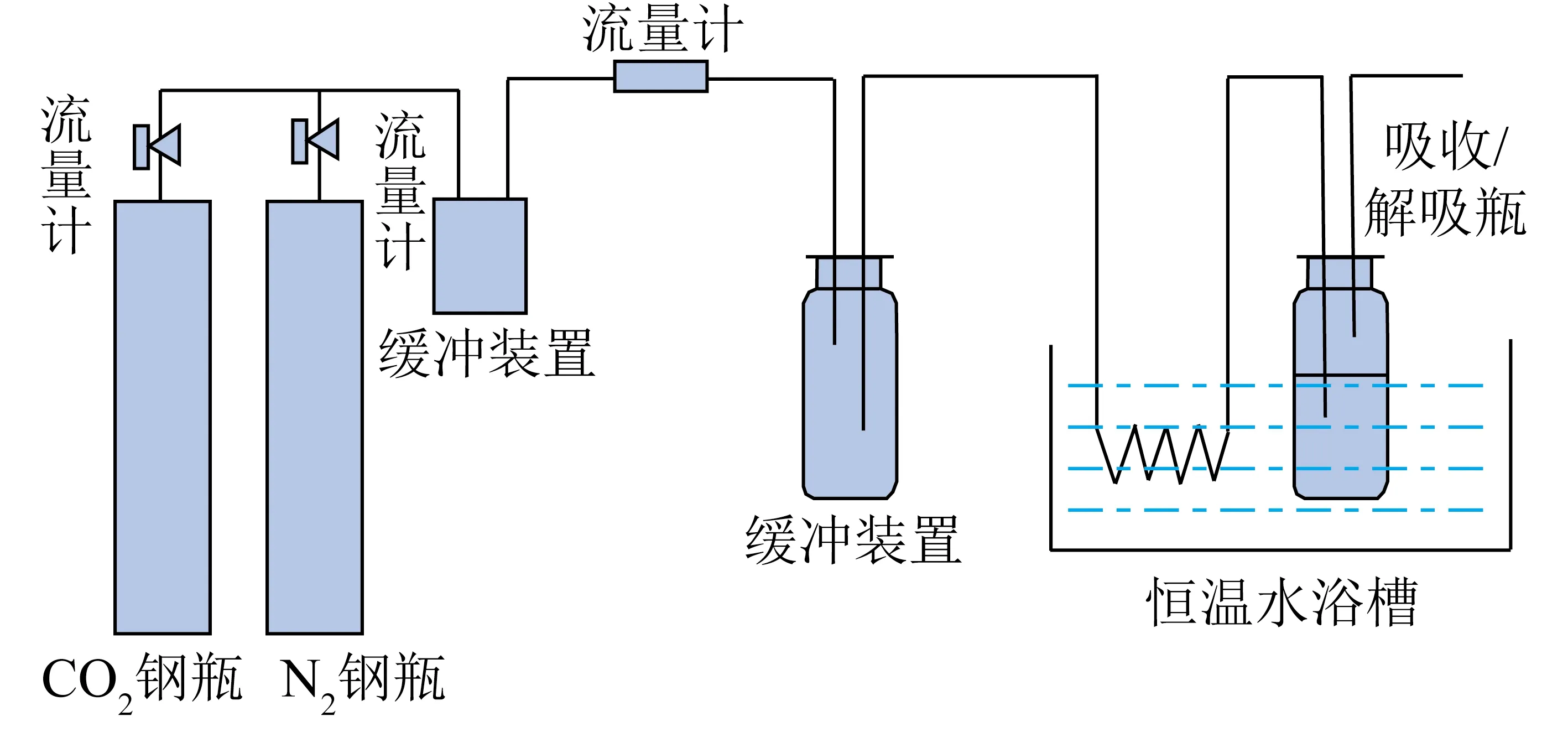

試驗(yàn)裝置如圖1所示。

圖1 循環(huán)吸收試驗(yàn)裝置示意

1.2.1吸收試驗(yàn)

吸收試驗(yàn)采用自制裝置完成,CO2與N2按比例配氣(12% CO2+88% N2,模擬燃煤機(jī)組排放的煙氣)后,經(jīng)緩沖瓶充分混勻后進(jìn)入吸收瓶進(jìn)行鼓泡吸收,緩沖瓶、吸收瓶及進(jìn)氣管路均置于恒溫水浴槽中以確保吸收溫度。參照某燃煤電廠CO2吸收塔進(jìn)氣的溫度,將吸收過(guò)程中體系溫度控制為50 ℃。吸收量采用時(shí)間間隔法測(cè)定。通過(guò)測(cè)量不同時(shí)間吸收瓶質(zhì)量變化,對(duì)比不同吸收液配方的吸收情況。

1.2.2再生試驗(yàn)

再生(解吸)試驗(yàn)與吸收試驗(yàn)條件基本相似,采用純N2吹脫的方式實(shí)現(xiàn)。經(jīng)過(guò)預(yù)熱后的吹脫氣鼓入吸收瓶?jī)?nèi)進(jìn)行解吸。解吸時(shí)體系溫度控制在80 ℃。解吸量采用時(shí)間間隔法進(jìn)行測(cè)試。

1.2.3量子化學(xué)計(jì)算

采用Gaussian 09軟件對(duì)單個(gè)TETA、AMP分子及復(fù)合分子團(tuán)簇進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,計(jì)算過(guò)程中基組選擇b3lyp/6-31G*,并進(jìn)行振動(dòng)分析,計(jì)算體系總能量[14]。此外,對(duì)分子范德華表面靜電勢(shì)分布進(jìn)行計(jì)算通過(guò)繪制填色圖的方式實(shí)現(xiàn)電勢(shì)分布可視化,該過(guò)程通過(guò)GaussView軟件實(shí)現(xiàn)。常用的范德華表面定義為電子密度為0.001的等值面,因此首先在分子表面利用格點(diǎn)數(shù)據(jù)產(chǎn)生電子密度為0.001的等值面,再填入不同的顏色實(shí)現(xiàn)電子密度可視化區(qū)分,最終將顏色格式設(shè)置為過(guò)度以實(shí)現(xiàn)原子位置與電子密度的同步可視化。絡(luò)合能Ec的計(jì)算公式[15]為

Ec=EAB-(EA+EB),

(1)

式中,EA、EB分別為物質(zhì)A、B的體系總能量;EAB為由物質(zhì)A、B形成的體系總能量。

2 結(jié)果與討論

2.1 吸收能力

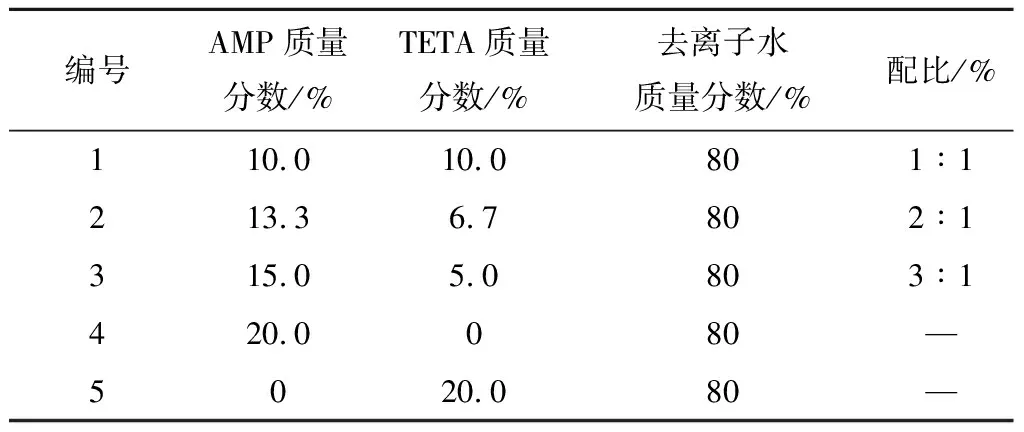

參照某熱電廠CO2吸收液濃度,吸收液均為質(zhì)量分?jǐn)?shù)20%的水基吸收液,復(fù)配比例以AMP+TETA總質(zhì)量占吸收液總質(zhì)量20%為原則,通過(guò)改變復(fù)配溶液中AMP與TETA比例(1∶1、2∶1、3∶1),探究復(fù)配吸收液的最優(yōu)配比,配比方案見表1。

表1 AMP/TETA復(fù)配水基吸收液配比

根據(jù)時(shí)間間隔法測(cè)定得到的數(shù)據(jù),繪制吸收量-時(shí)間曲線,如圖2所示。隨著TETA在吸收液中占比提高,總吸收量逐漸上升。吸收液10%AMP+10%TETA、13%AMP+7%TETA、15%AMP+5%TETA、20%AMP的最高吸收量分別為0.056、0.049、0.047、0.031 g/g。同20% AMP相比,10%AMP+10%TETA的總吸收量高出近1倍。說(shuō)明TETA的加入大幅提升了復(fù)配溶液的吸收能力,在復(fù)配體系中起增大吸收容量的作用。這是因?yàn)門ETA作為一種多聚胺(具有2個(gè)伯胺基和2個(gè)仲胺基基團(tuán)),這些胺基基團(tuán)在吸收過(guò)程中作為反應(yīng)位點(diǎn)與CO2分子相互作用,進(jìn)而通過(guò)化學(xué)反應(yīng)或氫鍵作用將CO2分子固定在吸收液中,因此復(fù)配吸收液體系表現(xiàn)出較高的CO2吸收負(fù)荷。

圖2 TETA/AMP復(fù)合水基吸收液吸收量-時(shí)間對(duì)比

不同配比吸收液吸收CO2速率對(duì)比如圖3所示。從整體趨勢(shì)來(lái)看,所有吸收液的吸收速率隨著吸收時(shí)間延長(zhǎng)逐漸降低。在吸收初始階段,即吸收液處于無(wú)CO2狀態(tài)時(shí),13% AMP+7% TETA的吸收液吸收速率最低;而隨著吸收過(guò)程的持續(xù)進(jìn)行,其吸收速率與配比為10% AMP+10% TETA的吸收液吸收速率基本一致。在整個(gè)吸收過(guò)程中,10% AMP+10% TETA吸收液優(yōu)勢(shì)明顯,說(shuō)明TETA的加入對(duì)提高吸收速率有促進(jìn)效果。原因?yàn)門ETA含有較多的親CO2位點(diǎn),在吸收過(guò)程中,AMP分子借助于空間位阻作用能更快捕獲CO2分子,然后將其傳遞給TETA的反應(yīng)位點(diǎn)進(jìn)行儲(chǔ)存,通過(guò)TETA與AMP分子間協(xié)同快速的捕獲-轉(zhuǎn)移過(guò)程促進(jìn)了復(fù)配吸收液整體吸收速率的大幅提升。

圖3 不同配比TETA/AMP復(fù)合水基吸收液吸收速率對(duì)比

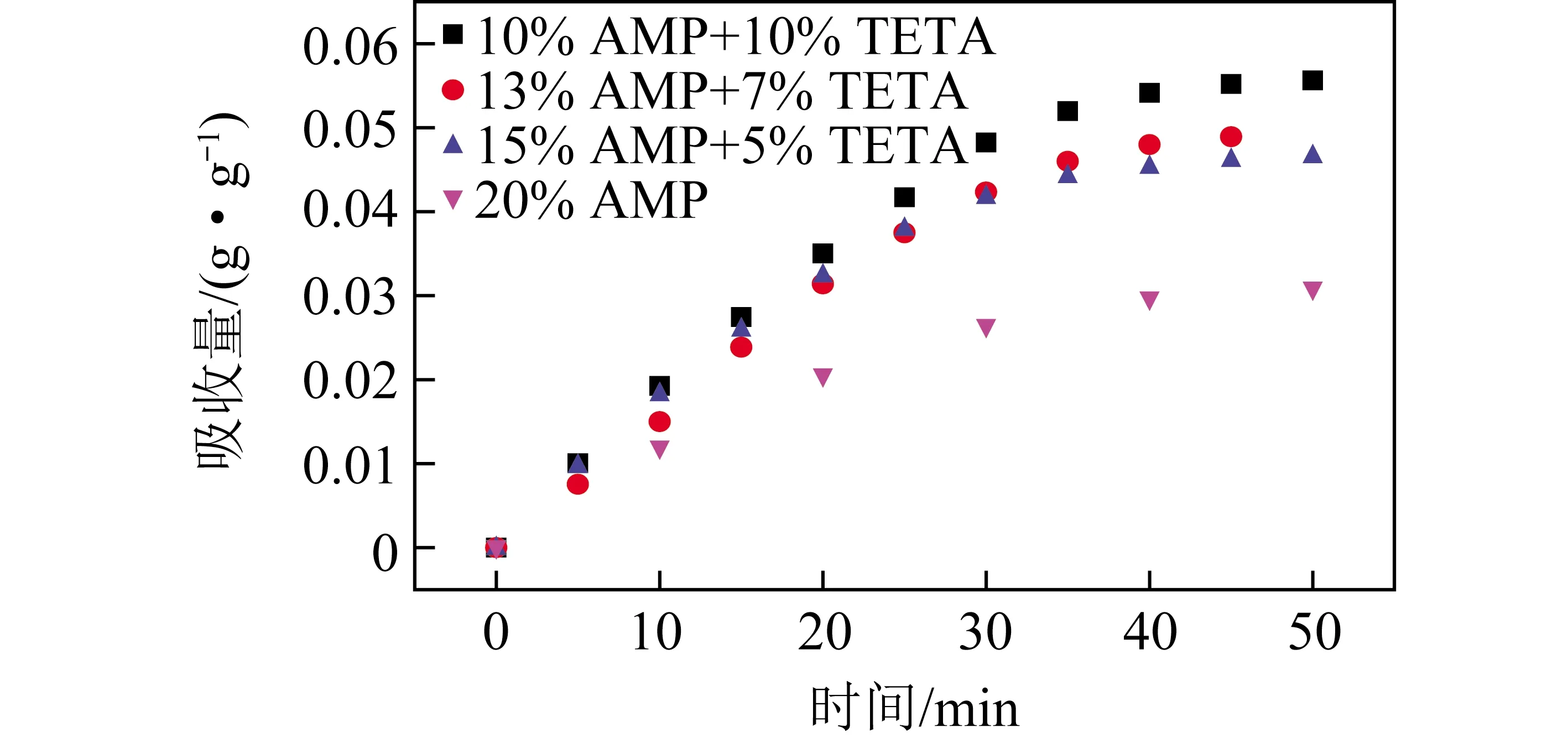

2.2 再生能力

為了考察復(fù)合吸收液的再生性能,采用氮?dú)獯得摰姆绞綄?duì)其進(jìn)行了解吸試驗(yàn)測(cè)試,結(jié)果如圖4所示。可知15% AMP+5% TETA的吸收液能最快完成解吸,而10% AMP+10% TETA的吸收液最慢。說(shuō)明從飽和狀態(tài)到解吸完成所用時(shí)間與AMP在復(fù)配體系中的含量呈反相關(guān),AMP在吸收液中的占比越高,復(fù)配溶液的解吸耗時(shí)越短,證明AMP在氮?dú)獯得撨^(guò)程中更易解吸,因此將其引入復(fù)合吸收液有利于降低解吸能耗。其實(shí)質(zhì)是由于AMP作為一種空間位阻胺,與氮原子相連的碳原子是帶有支鏈的取代基,進(jìn)而產(chǎn)生明顯的空間位阻效應(yīng)。因此,AMP與CO2的反應(yīng)產(chǎn)物穩(wěn)定性較低,可在較低溫度下再生,從而具有較高的再生效率和重復(fù)利用性。

圖4 TETA/AMP復(fù)合水基吸收液解吸過(guò)程負(fù)載量對(duì)比

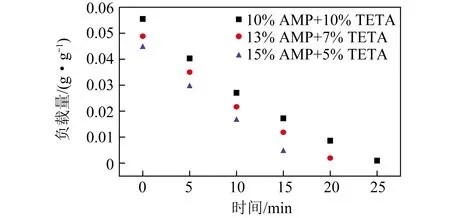

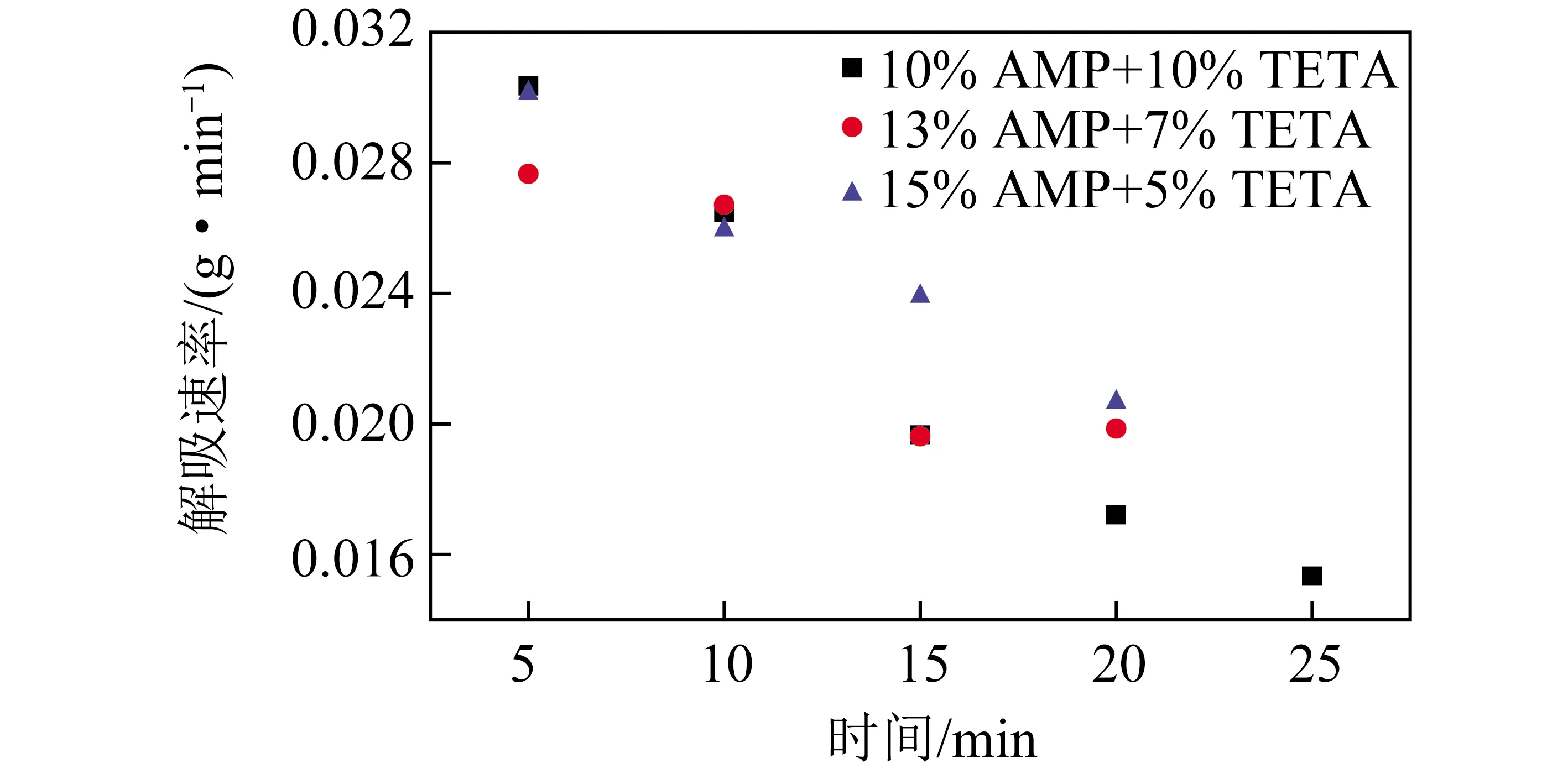

不同配比TETA/AMP復(fù)合水基吸收液解吸速率對(duì)比如圖5所示。可知15% AMP+5% TETA的吸收液解吸速率在整個(gè)時(shí)間尺度上都處于較高水平。在吸收液載荷較高的解吸初期,10% AMP+10% TETA的解吸速率與15% AMP+10% TETA基本相似,而在解吸后期的差距較大,說(shuō)明AMP對(duì)復(fù)配溶液的解吸有促進(jìn)作用。

圖5 不同配比TETA/AMP復(fù)合水基吸收液解吸速率對(duì)比

在實(shí)際的吸收-解吸工程操作中,為了降低整體工藝能耗,需要富液的吸收量盡可能高。而相同吸收液在CO2負(fù)荷量不同時(shí)其單位解吸能耗差距較大。隨著解吸過(guò)程的進(jìn)行,吸收液負(fù)荷量不斷降低,而解吸出單位質(zhì)量CO2所需的能耗持續(xù)增高。因此,在解吸工段通常會(huì)保留一定量的吸收液負(fù)荷,以降低整體工藝能耗。因此,著重考察吸收-解吸過(guò)程的前、中間段的吸收液表現(xiàn)。10% AMP+10% TETA配比的復(fù)配溶液吸收速率與具有最高吸收速率的復(fù)配溶液基本相似,且其在解吸過(guò)程中前半段也有不錯(cuò)的表現(xiàn),因此該配方為此工藝條件下的最優(yōu)比,更適用于工業(yè)化應(yīng)用。

2.3 復(fù)合吸收液吸收CO2機(jī)理

TETA分子結(jié)構(gòu)中有2個(gè)伯胺基團(tuán)、2個(gè)仲胺基團(tuán),大量的胺基基團(tuán)為高效CO2捕集提供了足夠的潛在作用位點(diǎn);而AMP分子同時(shí)存在1個(gè)胺基和1個(gè)羥基官能團(tuán),為2個(gè)分子間通過(guò)氫鍵作用構(gòu)建氫鍵網(wǎng)絡(luò)體系提供了可能。為進(jìn)一步探究2個(gè)分子間的相互作用及連接機(jī)制,闡明復(fù)合體系捕集CO2的作用機(jī)理,采用量子化學(xué)理論計(jì)算方式進(jìn)行分析。

量子化學(xué)計(jì)算以量子力學(xué)理論方法為基礎(chǔ),采用多種方法探討分子的內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征。其主要計(jì)算方法包含分子軌道理論和密度泛函理論。其中,密度泛函理論計(jì)算速度快、精度高、可計(jì)算原子數(shù)多,且能將能量定義為體系粒子密度函數(shù)關(guān)系,在量子化學(xué)計(jì)算領(lǐng)域具有重要地位,本研究采用密度泛函理論進(jìn)行模擬計(jì)算。

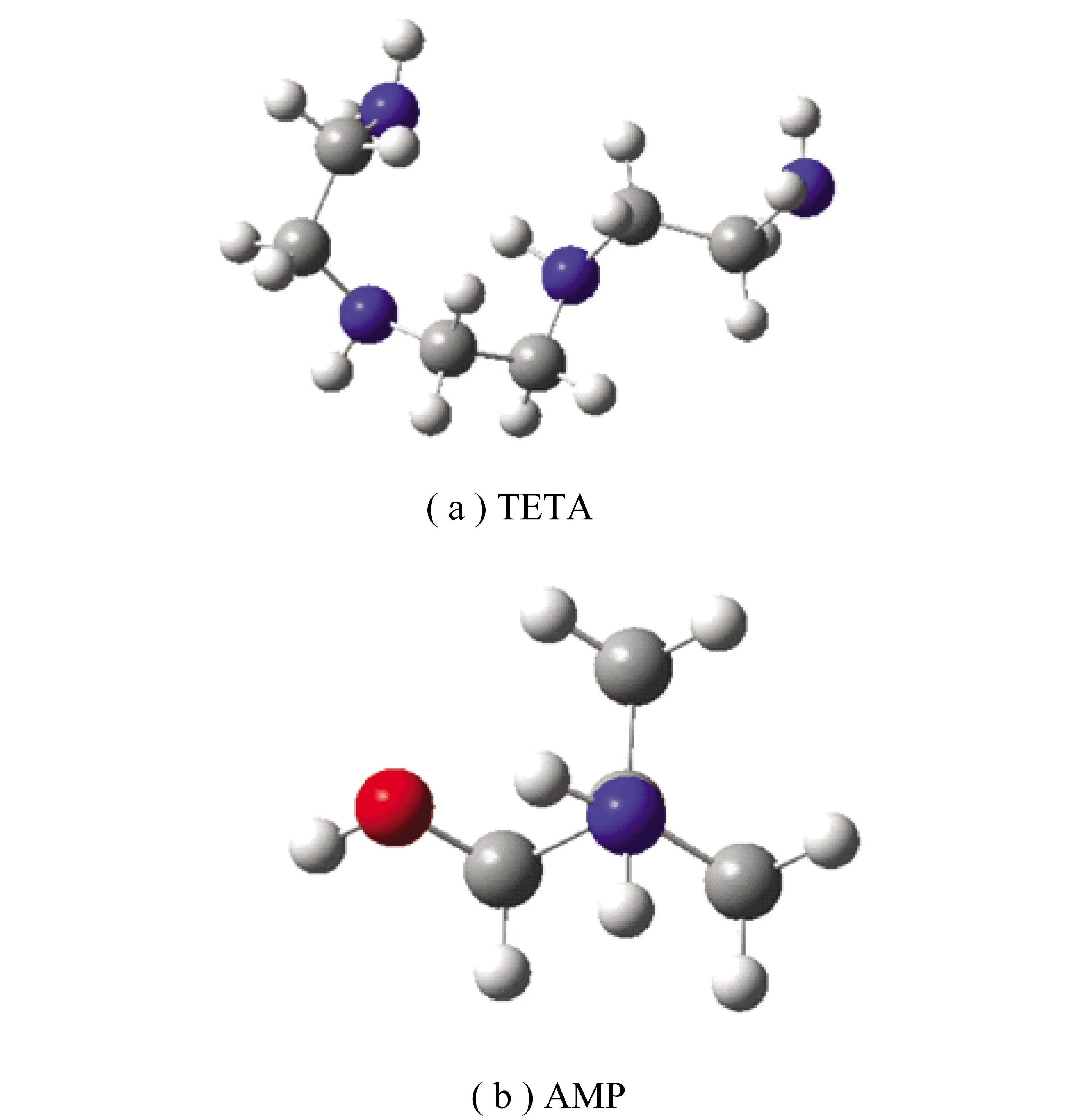

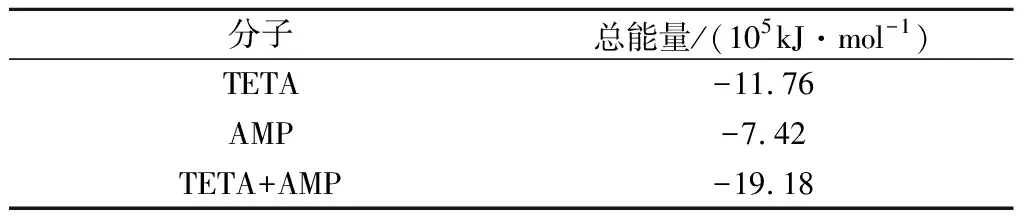

為探究該復(fù)配體系的形成機(jī)理,對(duì)其單體分子的表面靜電勢(shì)進(jìn)行分析,探究了2種物質(zhì)間的結(jié)合方式以及潛在的CO2反應(yīng)位點(diǎn)。首先,通過(guò)密度泛函理論計(jì)算對(duì)2種分子的單體進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后的構(gòu)型如圖6所示,優(yōu)化過(guò)程選擇的基組為b3lyp/6-31G*。優(yōu)化結(jié)果顯示,TETA分子一側(cè)的鏈段出現(xiàn)了一定程度的內(nèi)曲,而另一側(cè)向外延伸。優(yōu)化后的TETA與AMP分子單體的體系總能量見表2,可知優(yōu)化后的TETA與AMP分子單體的體系總能量分別為-11.76×105和-7.42×105kJ/mol,未出現(xiàn)虛頻。

圖6 TETA和AMP分子單體優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)

表2 結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的分子體系總能量

在優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上在分子表面利用格點(diǎn)數(shù)據(jù)產(chǎn)生電子密度為0.001的等值面,從而繪制分子表面靜電勢(shì)等值面,再填入不同顏色實(shí)現(xiàn)電子密度可視化區(qū)分。其中,紅色代表負(fù)值,藍(lán)色代表正值。

TETA和AMP分子表面靜電勢(shì)如圖7所示,可知TETA分子有4個(gè)胺基基團(tuán),但具有較強(qiáng)電負(fù)性的N原子只出現(xiàn)在分子鏈段中未內(nèi)曲的一端,其電負(fù)性自內(nèi)曲的一端向另一端逐漸減弱,內(nèi)曲一端的N原子電負(fù)性最弱。而AMP分子中N原子、O原子均表現(xiàn)出較強(qiáng)的電負(fù)性,且羥基末端的H原子處出現(xiàn)較強(qiáng)的正電勢(shì),胺基末端的正電勢(shì)稍弱。這種電勢(shì)分布為分子間形成氫鍵網(wǎng)絡(luò)提供了可能,且TETA中表現(xiàn)出強(qiáng)負(fù)電勢(shì)的點(diǎn)位個(gè)數(shù)與AMP中表現(xiàn)出強(qiáng)正電勢(shì)的點(diǎn)位數(shù)量比為3∶2,因此,復(fù)配體系中單體的組成應(yīng)為3個(gè)AMP分子與2個(gè)TETA分子互相連接形成可重復(fù)的氫鍵網(wǎng)絡(luò)重復(fù)單元。值得注意的是,上述試驗(yàn)測(cè)試得到的最優(yōu)復(fù)配比例為等質(zhì)量的TETA與AMP復(fù)配,經(jīng)過(guò)換算后的摩爾比約為2∶3,與本節(jié)的推測(cè)結(jié)果一致。

圖7 TETA和AMP分子表面靜電勢(shì)

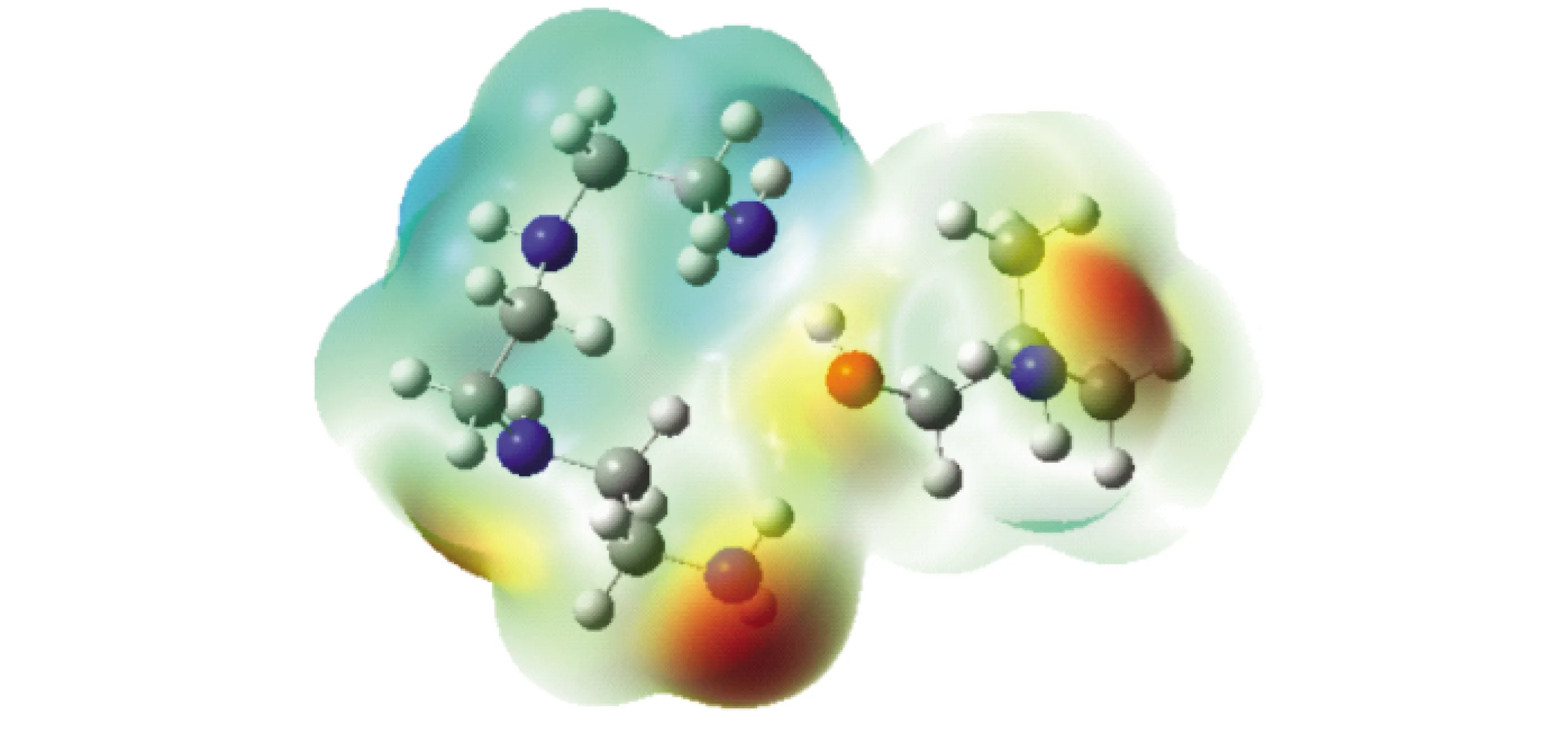

為了探究復(fù)配體系設(shè)計(jì)過(guò)程中,引入羥基官能團(tuán)的必要性,采用密度泛函理論計(jì)算方式對(duì)復(fù)配體系的微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究。為明確官能團(tuán)作用,避免分子之間的相互干擾,在復(fù)合體系中只考察一個(gè)AMP分子與TETA分子的電子云密度分布。優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)如圖8所示,可知兩分子的結(jié)構(gòu)無(wú)明顯改變,其體系總能量為-19.18×105kJ/mol,經(jīng)計(jì)算得到2個(gè)分子的絡(luò)合能約為-65.637 5 kJ/mol。

圖8 TETA+AMP優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)

由分子團(tuán)表面的靜電勢(shì)(圖9)可知,AMP分子2個(gè)具有明顯正電性的位點(diǎn)中,屬于羥基的正電性位點(diǎn)同TETA的電子云發(fā)生了重疊,且電負(fù)性趨于中和。說(shuō)明在復(fù)配體系氫鍵網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建過(guò)程中,AMP分子中羥基官能團(tuán)的作用優(yōu)先于胺基,更容易與電負(fù)性位點(diǎn)形成氫鍵連接。

圖9 TETA+AMP的表面靜電勢(shì)

3 結(jié) 論

1)合成了一系列AMP/TETA復(fù)合水基吸收劑用于煙氣中CO2吸收。由于TETA含有多個(gè)胺基官能團(tuán),因此在復(fù)合吸收液中主要起增大吸收液載荷的作用;而AMP作為典型的空間位阻胺,其在復(fù)合吸收液中主要起降低解吸難度的作用。通過(guò)2種物質(zhì)的復(fù)配,將其優(yōu)點(diǎn)有機(jī)結(jié)合起來(lái)。

2)在復(fù)配溶液吸收CO2過(guò)程中,具有較快吸收速率的空間位阻胺AMP能快速捕集CO2分子,并將其活化。之后傳遞給具有較多反應(yīng)位點(diǎn)的烯基胺TETA,通過(guò)快速捕獲傳遞實(shí)現(xiàn)整體的大容量吸收過(guò)程。而在解吸過(guò)程中,空間位阻胺由于其特殊的空間位阻效應(yīng),與CO2分子間的連接較弱,導(dǎo)致其極易被從復(fù)配溶液中解吸,從而大幅降低解吸難度。

3)通過(guò)對(duì)不同配比的AMP/TETA復(fù)配水基吸收液的吸收-解吸性能測(cè)試,優(yōu)選出最佳配比為10% AMP+10% TETA,為工業(yè)化應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

4)采用密度泛函理論計(jì)算方法對(duì)復(fù)配體系的形成機(jī)理進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)分子表面靜電勢(shì)分布在復(fù)配體系形成過(guò)程中起重要作用。其靜電勢(shì)表現(xiàn)出較強(qiáng)正/負(fù)性的位點(diǎn)即為氫鍵網(wǎng)絡(luò)連接點(diǎn),根據(jù)正負(fù)位點(diǎn)數(shù)對(duì)應(yīng)得到的復(fù)配單元組成與實(shí)際吸收測(cè)試中具有最佳表現(xiàn)的吸收液配比一致。

5)在AMP的2個(gè)具有明顯正電性的位點(diǎn)中,屬于羥基官能團(tuán)的正電位點(diǎn)更易與TETA相互作用,說(shuō)明在氫鍵網(wǎng)絡(luò)形成過(guò)程中,羥基官能團(tuán)具有優(yōu)先性,為復(fù)配吸收液設(shè)計(jì)提供了理論指導(dǎo)。