強迫癥的發病機制及森田療法的實踐探索

(中國人民大學心理學系 北京 100872)

精神心理疾病患者是一類需要特殊關愛的人群。強迫癥(Obsessive Compulsive Disorder,OCD)屬神經癥中的一種,病因復雜,主要癥狀為反復出現的強迫思維和強迫動作。患者存在有意識的自我強迫和反強迫的強烈沖突,這給患者造成了精神上的痛苦。[1]這些違反患者意愿的觀念來源于自我主觀,即便患者意識到強迫癥狀的異常性,卻無法將其擺脫。強迫癥已成為困擾中青年人群最嚴重的20種疾病之一。患者因其基礎心理狀態的特殊性,承受著比常人更大的心理壓力,其社會功能嚴重受損。需要對他們進行及時、適當的心理保護,預防心理問題的發生以病情的波動。選取強迫癥患者這一特殊心理弱勢人群,分析強迫癥患者的心理狀態,采用森田療法分析其病理,并探討相應的調整策略。

一、研究對象與方法

1.研究對象

患者性別女,年齡27歲,地區河南東部,教育背景本科,國企工人,工齡5年。病史及治療情況:四年前患強迫癥,反復洗手,每次洗手時間相對較長,怕臟,有不潔恐怖。記憶力下降,反應敏捷性下降,頭暈,入睡困難,多夢,容易做噩夢,睡眠無法減輕疲勞感,情緒處于長期壓抑的狀態,容易緊張,敏感多疑,身心無法充分放松,警惕性高。行動力降低,社會功能受損。兩年前開始服藥治療一年,癥狀有明顯減輕,近來有所反復。強迫癥給患者的工作、學習和生活造成了一定的影響。

工作上,患者所在單位24小時不間斷生產,休息時間較少,精神長期處于緊繃的狀態,身心疲勞的累積給患者帶來了一定的情緒波動,但工作也轉移了患者一部分的注意力。患者所在的企業近年利潤下滑,無法按時發放員工工資;長時間的入不敷出,給患者造成經濟上的負擔,生活質量的下降;生存上的壓力,讓患者對自身能力質疑。

學習上,強迫癥對患者參加繼續教育時,造成了一定阻礙,會擾亂復習的節奏和計劃,增加患者考試壓力,對考試結果的擔憂,考試焦慮感累積,擔憂強迫癥對自己的成績產生影響。從而出現食欲不振、看書效率下降、壓力過載等現象,對未來出現茫然,自我效能感降低,開始懷疑自己是否已經竭盡所能,產生罪惡感,開始自責,埋怨自己無能,選擇逃避現實。

生活上,由于顧慮自己的癥狀,患者不喜交往,對他人回避。活動范圍縮小,與人之間交流不暢,正常的人際交往受到限制,人際疏離感增加。除了工作,患者就在家宅著,工作產生的疲憊無法得到有效放松。對重復枯燥的生活產生厭倦,變得情感遲鈍,麻木與困惑。因心力交瘁而情緒狀態不穩定,易生氣發脾氣,集中注意與決策困難,缺乏自制力,電子產品成癮,出現憤怒和煩躁,性格逐漸變得壓抑,自我封閉,話越來越少,不愿與人溝通。出現自我耗竭感,懷疑自己的選擇,感到自我的渺小,失望悲觀。[2]

2.研究方法

請患者做一下耶魯—布朗強迫量表,以測定其強迫癥狀的嚴重程度。

研究工具:耶魯—布朗強迫量表(Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale,Y-BOCS)[3]。由美國Goodman等人研發,用于測量強迫癥狀嚴重程度,是強迫癥臨床評估的主要量表之一,主要包括強迫思維和強迫行為各5個問題,每個問題的答案從輕到重分為5個等級,分值0—4分。患者根據自身強迫癥狀,選擇對應的選項作答;然后根據患者的總分情況判斷癥狀的嚴重程度,分值越高,癥狀越嚴重。

測試結果:中等嚴重強迫癥。

需解決的問題:強迫癥給患者的正常生活帶來了困擾及不良情緒體驗。這幾年罹患強迫癥讓患者的社會功能受損,生活質量大打折扣,對生活產生了深深的無力感,生活變得簡單重復枯燥。隨著年齡的增加,疲憊感來襲,對未來越來越感到無助和渺茫,沮喪懊惱,對自己和身邊的一切人和事失望,看到身邊的親戚朋友在自己這個年紀都家庭美滿,事業學業有成,不知道怎樣面對自己,面對生活。患者從小性格內向、膽小,不愛與人交流,孤立,隔絕自我,沒有安全感,追求完美主義。

二、討論

根據森田先生的觀點,強迫癥首先從探索其發病機制入手。強迫癥為一種復雜的精神沖突。[4]強迫觀念就是這種對抗性的精神沖突日益發展,引起精神上的固著的結果。[5]92受疾病支配的患者,不能客觀地審識事物。

強迫觀念是由固著引起的。何為固著?就是看不到事物的整體,而只從某一角度來看造成的。就像人們追求欲望,必然生出與之相應的努力和擔憂。患者既想除去擔憂,又不想舍棄他的欲望,只固著于努力奔波的痛苦,而看不到對希望的喜悅。強迫觀念是凡人在日常都會有的心理過程,其觀念本身絕不是病態的。[6]《參同契》中有言:“四大之性,即風動、火熱、水冷、地堅。”當希望感到水熱、火涼時,說明人出現了迷惑。冬天寒冷、對人會害羞、不潔令人厭惡、疾病可怕才是自然狀態下應有的良智。強迫觀念是期求冬暖夏涼的愿望過強。[5]105譬如不潔恐怖,患者起初只是愛干凈整潔,當這種偏好被固著下來,變成了一種極致的追求,就是潔癖。

強迫觀念,最開始是由偶然的感覺或事實引起的疑病性預期擔憂和恐怖,在這種不安的感情上,后又增加了各種錯誤思想(在過去習得的不良經驗引導下,產生如果我怎樣,就會怎樣的想法,形成了錯誤的認知偏差)才發展起來的,導致敏感閾限下降,心理防御過度,應激反應過激。情感是強迫的基礎,因此,強迫觀念的治療,開始要著眼于情感。

只憑借自我認識,患者便把一般人會有的感覺或觀念誤以為病態的異常現象,費盡心思努力試圖將它排除掉,結果就越發引起精神上的沖突,徒然增加煩惱與苦悶。這就是強迫觀念。也可以說對個人煩悶、苦惱產生的恐怖就是強迫觀念。患者對其進一步形成了預期的感覺,內隱地誘發了它,并親自迎上這種困擾,逐漸發展并加深,癥狀全是主觀性的感受。

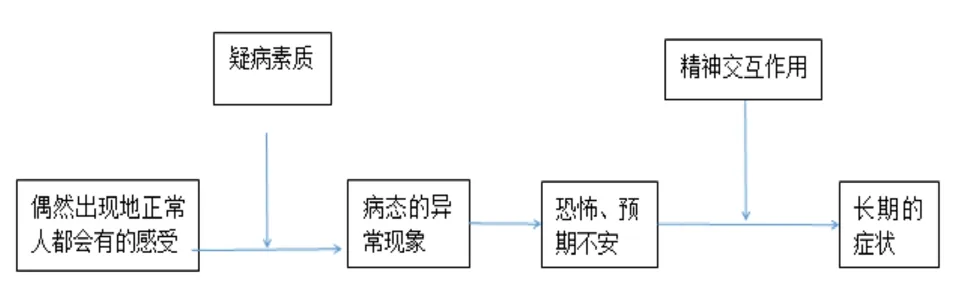

森田指出,疑病素質是強迫癥根本性的條件,促進癥狀泛化的是精神交互作用。[7]強迫觀念開始時是一般人都會有的一些想法,由于它們出現在腦海中成為動機,患者的注意便在此傾注。具有疑病性素質的患者把正常的感覺或體驗誤以為病態的異常現象,對其生出恐怖和不安預期,精神交互作用的存在,加深了這種感覺,逐步固定強化,以至于成為長久的癥狀。[8](如圖1所示)

圖1 強迫癥形成過程

何為疑病性?即恐懼疾病。害怕生病,是人的生存本性,當其程度超常的時候,這種所有人都擁有的本性就變成了一種異常的精神傾向。患者疑病時就會將注意集中在某個方面;同時經察到自身相應的恐怖等身心反應,再聯系起曾經體驗過的感受,就能導致各種癥狀發作。復雜、頑固的強迫癥狀就逐漸表現出來。

精神交互作用是指偶然引起的對某種感覺的注意,這種感覺就會敏銳起來,并進一步吸引注意更多的集中指向它,從而感覺與注意彼此促進、交互作用,最終強化了該感覺的一種精神活動過程。[9]當具有疑病素質這種感情基礎的人,由于某種契機誘發了疑病體驗,日后一旦出現容易與它聯系起來的刺激或條件時,在精神交互作用時就會發作。

三、建議

患者近期因為各種壓力導致病情復發,因之前藥物治療有效,建議還是要恢復藥物治療。此外,適當運動,最好是戶外運動,如散步、慢跑、登山等,這樣可以讓人在運動的快感中放松身心因,緊張的壓力也許就會隨之消失。還可以試試每天5—10分鐘的冥想訓練,提高自控力、緩解壓力,也有助于改善焦慮癥狀。生病了就積極去面對,在專業的指導下服藥治療,才有利于康復。

面對心理障礙患者這一特殊群體,病情對他們的生活造成的影響更難適應。心理工作者在對患者診療的時候,不能只針對疾病本身,應該著眼于患者的人生境遇。建立良好的社會支持體系,家人耐心的疏導和撫慰,及時適當的關心和鼓勵,增強其自信心,攜手度過。對于患者來說,應該和身邊的人多交流和溝通自身的情感體驗,調動自發活動積極性。森田說:“人生凡此種種,只因變化無端,心情不會是一個常態,而是時常不安定的,能有這樣的心理準備,才能有穩定的心態。最好的狀態下的生命是個流動變化的過程。體驗之流載我們向前流去,載浮載沉中,去嘗試了解它的變動不居,便會無所住心。”[10]

四、結語

森田治療強迫癥的方法是一種精神上的療法。對精神交互作用的破除和對疑病素質的陶冶、鍛煉是其關鍵所在。[11]

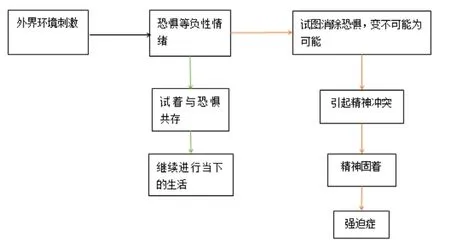

森田療法首先著眼于消除這復雜的精神沖突,將它還原為單純的恐怖或痛苦。對某種念頭產生不要再去想的對抗是強迫發生的必要條件,同樣強迫觀念也會隨著這種對抗的消失而消失。[12]如妄想通過進一步的思考去消除恐懼或痛苦,支配這種的感覺或想法,將越發引起精神沖突,日益加劇病癥。

固著的發生,是有應該固著的原因。矛盾的產生在于我們并不想固著于此,若如實地固著著,矛盾自消,這樣精神順應著外界的刺激不斷改變,自然不會長久固著了。所謂“心隨境轉”就是這個道理。精神隨著周圍事物的變化而變化,其變化之順利而又自由自在,如在鏡子面前,有物則映象,物去則影像消失。如實地遵從這種心意的變化,順從實際情感的自然狀態,每天干好手頭的事情,并進一步沿著欲望的指向前進。森田先生說強迫觀念猶如“煩惱的狗趕也不走”,跑也跑不過它,不若朝它那邊逼去,狗反倒向后退縮。

圖2 森田療法在日常生活中的實踐

強迫癥就像在一旁哭鬧的小孩,它的哭鬧實則是想引起你的過多關注和留意。選擇忽視它,任其自生自滅,將注意力集中在當下要做的事情上,在日常生活中像個健康人那樣行動。順其自然,為所當為。(如圖2所示)

不再試圖采取手段去抵制這些想法,如實接納自身癥狀,就讓它存在,帶著它照常從事學習和工作,回避或反抗它都是無用的,反而會促使想法加劇。懷有一種“有,就讓它有去”的態度,對它不加壓抑或排斥時,這些想法反而逐漸淡化。順其自然一段時間之后,原有的強迫癥狀就會遞減,在悄無聲息中體驗到自信。