說“糖”

富麗

酸、甜、苦、辣、咸,這通常所說的“五味”當中,最受歡迎的無疑是甜味。而最具代表性的甜味食品,則非糖莫屬。

“糖”由“米”和“唐”組成,“米”表示字的意思跟糧食有關,“唐”表示字的讀音與之接近。《說文解字》未收“糖”字,宋代學者徐鉉在校訂《說文解字》時將“糖”收入其后的新附字當中,釋為:“飴也。”《廣韻》亦云:“糖,飴也。”可見,“糖”和“飴”在古代表示同一種物。

那么,什么是“飴”呢?《說文解字》:“飴,米蘗(niè,生芽的米)煎也。”“飴”是用米芽、麥芽煎熬而成的糖漿,相當于通常所說的麥芽糖之類的食物。《詩·大雅·綿》“周原朊(wǔ,肥沃)朊,堇荼(堇、荼均為野菜名)如飴”,以及東漢王充《論衡·本性》“甘如飴蜜”中的“飴”都表示這種意思。據說,今天的高粱飴這種糖果就是用類似方法制成的。

“糖”最初所指與“飴”相同,正是因為中國古代制糖最開始是以米、麥等糧食為原材料,所以其字形中包含了“米”。

另有一字,也跟“糖”關系密切,寫作“餳”。《說文解字》:“餳,飴和馓(sǎn,糯米粉)者也。”飴加上糯米粉熬成的糖漿就是“餳”,讀作xíng。清代學者段玉裁《說文解字注》對此作了進一步解釋:“不和馓謂之飴,和馓謂之餳,故成國云飴弱于餳也。”可知,餳和飴的主要區別在于熬制過程中是否加馓,加了馓的餳相較于不加馓的飴更硬一些,二者從本質上說都屬于麥芽糖。宋代李彭老《浪淘沙》:“潑火雨初晴。草色青青。傍檐垂柳賣春餳。”

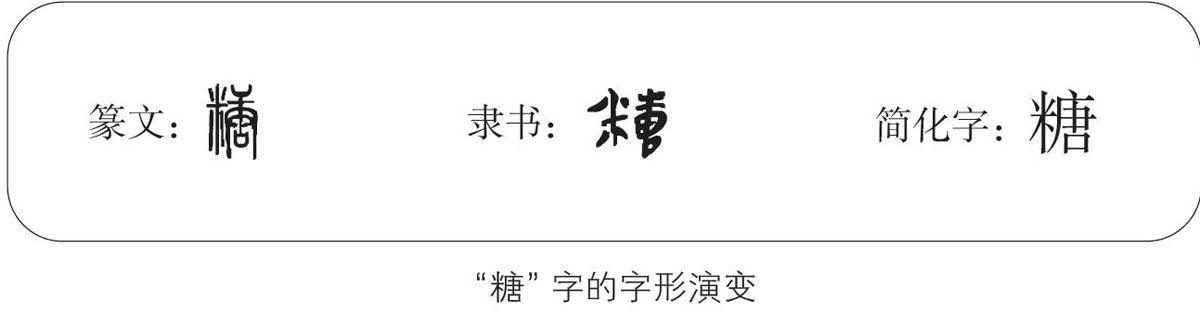

“糖”字的字形溟變

每逢春日艷陽天,小商販便開始吹簫賣糖,“賣餳天”的說法由此而來。此外,“餳”也能表示“蔗糖”,讀作táng。

還有一字——餹,也跟“糖”有關,讀音也是táng。根據文獻記載,“餹”最初跟“餳”意思相同,二者屬于方言的差異。后來,“餹”又可以指蔗糖。其字形中包含表示食物的“食”,跟“糖”字用“米”一樣,構形意圖明了。

再回到“糖”字上來。由最初以米、麥等為原材料煎熬制糖,到后來用甘蔗、甜菜等榨汁制糖,現實中的糖發展出更豐富的種類,“糖”字的含義也由此得到擴展。北魏賈思勰《齊民要術》引《異物志》中的一段話,記述了蔗糖的制作方法:“甘蔗,遠近皆有。交趾所產甘蔗特醇好,本末無薄厚,其味至均。……迮(zé,壓榨)取汁為飴餳,名之曰‘糖,益復珍也。”

用甘蔗制成的糖中,質優者被古人稱為“糖霜”,大概取其輕白如霜之意。南宋王灼著有《糖霜譜》,詳細記載了糖霜的起源、甘蔗種植以及制糖之法等。蘇軾在《送金山鄉僧歸蜀開堂》一詩中贊道:“冰盤薦琥珀,何似糖霜美。”再如黃庭堅《次韻伯氏戲贈韓正翁菊花開時家有美酒》:“烏角巾邊簪鈿朵,紅銀杯面凍糖霜。”時人對糖霜的推崇可見一斑。

今天,“糖”不僅能指“白糖、紅糖、冰糖”之類從米、麥、甘蔗、甜菜等有機物中提煉出來的甜味物質,還可以指“奶糖、水果糖”等各類糖果,以及“單糖、雙糖、多糖”等碳水化合物。