基于原真性原則與文化空間視角的海昏侯國大遺址保護路徑研究

李向明 吳峰 李文明

關鍵詞:海昏侯國遺址;原真性;文化空間;空間生產

20世紀60年代,在文化遺產保護領域誕生了兩個非常重要的國際憲章:《奈良宣言》(Nara Docu-ment)和《威尼斯憲章》(Venice Charter),在這兩個國際憲章中因“原真性”概念的引入。使“原真性”成為當今文化遺產保護領域的基本概念。《威尼斯憲章》(1964年)提出,“原真性”是關于文化遺產價值最基本條件的要素,從而確定了“原真性”對文化遺產保護的重要意義。1994年,在日本奈良召開的有關“原真性”的國際會議上。國際古跡遺址理事會(ICOMOS)系統地闡釋了原真性概念,并指出文化遺產在申報條件、價值評估方面,必須進行“原真性”的評估與檢驗,同時“原真性”也是文化遺產的監控與保護的重要內容。近些年來。“文化空間”在遺產保護領域成為研究的熱點之一。南昌西漢海昏侯國遺址被認為是漢代侯國聚落考古遺址中面積最大、保存完好度最高、文化內涵非常豐富、歷史研究價值極高的大遺址。2015年被評為“年度全國十大考古新發現”。如何保護這一寶貴歷史文化遺產?如何處理原真性保護與合理開發利用之間的關系?本文基于原真性原則與文化空間視角。探索海昏侯國大遺址保護與開發路徑。

一原真性原則與文化空間的內涵

(一)原真性原則

對于文化遺產的保護問題。目前存在兩種理論學說:一種是主張干預的理論學說。這曾是歐洲非常普遍的指導理論,即提倡運用必要的技術手段與方法來保護文化遺產并開展修復工作:另一種是反干預的理論學說,這種觀點認為文化遺產具有不可再生性和唯一性,它是在特定的環境和歷史條件下形成的,所有摻雜人為干預的修復工作都是對它的原有狀態的干預,因為這種干預破壞了歷史變遷留下的痕跡,而這個“痕跡”實質上也是“原真性”的重要組成部分。

文化遺產的“原真性”主要體現在以下幾個方面:第一,文化遺產的物質與技術構成,包括“設計”(文化遺產被創造出來的諸種因素的綜合,包括建筑形式、平面形態、空間布局、風格風貌等)、“材料”(指以特定范式構成的具有某一特定時代特征的文化遺產的物質因素)、“工藝”(指能夠反映某一特定民族文化的傳統手工藝和技術);第二,文化遺產的“環境”,包括自然空間的“環境”和文化氛圍、傳統民居、風俗等文化空間的“環境”;第三,文化遺產構成要素在歷史變遷過程中的傳承與發展;第四。構成遺產地和遺產本身的無形要素的整體性,包括社會的、科學的、歷史的、藝術的等無形要素;第五,與文化遺產關聯性較強的原生性主體等。對文化遺產“原真性”的檢驗與評估。物質與技術構成只是基本的要件,而衡量文化遺產原真性的關鍵則是文化遺產的文化構成及其整體性,以及基于某些特定人群共同體而形成的遺產的主體。

(二)文化空間

“文化空間”是人文地理學研究的前沿領域和理論熱點,其內涵在不同的語境下有不同的解讀。本義主要是指一個具有文化意義或性質的物理空間、場所、地點,與文化區(culture area)的概念相對應,但主要側重于從地域的觀點研究文化現象的空間分布規律。

1974年,法國哲學家與城市理論研究者亨利·列斐伏爾(H.Lefebvre)等在“空間生產理論”中最早提出語義學上“文化空間”的概念。該理論認為,對空間的理解不能僅停留在物理性空間層面。事實上,文化空間也可以理解為一種物質的存在方式。可以通過人類主體的有意識活動而產生.并且必須通過時間得以縱向延續和發展。1997年,在聯合國教科文組織成員國大會上通過的23號決議中,把“文化空間”作為非物質文化遺產概念的重要組成部分,并指出“一個集中舉行流行和傳統文化活動的場所。也可定義為一段通常定期舉行特定活動的時間。這一時間和自然空間是因空間中傳統文化表現形式的存在而存在”,因此,“文化空間”是一個具有時間、空間和文化等多維屬性的概念。隨后。聯合國教科文組織創立了一個獎金,用以鼓勵保護人類口述和非物質遺產的“文化空間或文化表達形式”,這是在國際重要文件中最早使用“文化空間”一詞。

對于“文化空間”的內涵理解,有學者認為應該從人、文化與環境這三個層面來認識“文化空間”.也有學者指出文化空間是“人們在一定的區域或環境中,經過長期的生產與生活實踐活動形成或構建的、當今仍具有生活和生產功能或性質的物理和意義空間或場所”,因此從某種意義上來說,“文化空間”也是“空間的文化”。李玉臻通過對“文化空間”的內涵剖析與創新解讀,提出可以通過“文化生產與再生產”的方式對“文化空間”進行保護;苑利等探討了文化空間的三種適度開發模式:“生態博物館”“民俗文化村”和“文化生態保護區”:張曉萍等結合“文化空間”的現實訴求,提出“旅游化生存”是促進文化空間保護,增強其生命力和競爭力的有效途徑:張艷玲等將“文化空間”保護的思路運用于歷史文化村鎮保護中,并分類歸納了其“文化空間”的形式,闡述了這種保護思路對促進非物質文化遺產和物質文化遺產保護的重要意義;闞如良等在探討非物質文化遺產保護時提出了分級保護的構想。將“文化空間”劃分為類似于自然保護區的三個功能區:核心區、緩沖區和實驗區;王虹認為,作為非物質文化遺產的有機組成部分,對“文化空間”的保護,有利于保護和傳承非物質文化遺產的完整性,同時,既為非物質文化遺產的生存與延續提供了文化“土壤”。也為原真性保護創造了條件;鄧小艷進一步提出以文化遺產保護為核心,注重特色旅游產品的打造和整體旅游氛圍的營造,創造一個可持續的、體現文化精髓的旅游體驗空間。

二海昏侯國遺址的遺產價值與原真性評價

(一)海昏侯國遺址的大遺址屬性

大遺址是建立在遺址概念基礎上的相對概念,字面上理解為“大型”的遺址,但對于“大”很難給出明確的標準。20世紀80年代現代考古學家蘇秉琦最早提出“大遺址”這一概念,而第一次官方明確提出“大遺址”這一說法的是在《關于加強和改善文物工作的通知》(國發[1997]13號)中。2006年,《“十一五”期間大遺址保護總體規劃》對“大遺址”作出如下定義:大遺址是指規模宏大、價值重大、影響深遠的大型聚落、古代城址、宮室、陵寢墓葬等遺址或遺址群,是中國古代文明的結晶和歷史文化的見證。

立足海昏侯國大遺址的特點,參照國內外大遺址公園的保護與開發模式,應采取考古遺址公園、森林公園與博物館相結合的方式建立一個遺址公園。第一,在遺址公園內設立生態博物館,對已發掘文物或尚未發掘的遺跡進行完整保存和有效展陳,讓游客在游覽中學習歷史。在歷史中有所體驗和有所領悟。第二,遺址公園建設與區域經濟社會發展相結合、與提升社區福祉相結合、與秀美鄉村建設相結合。第三,整合周邊旅游資源,推進文化與旅游深度融合發展,把遺址公園建設成為國家5A級旅游景區、國家考古遺址公園、中國文化遺產地。

(四)做好海昏侯遺址公園的展陳設計

南昌海昏侯國大遺址公園的展陳設計直接關系到旅游開發的市場吸引力、影響力。可以借鑒西安兵馬俑、四川廣漢三星堆等開發模式,邊發掘邊展陳,整個遺址公園展陳可分為幾大區域:重要遺跡展示區、大遺址發掘現場、文物修復區、多媒體展示區、博物館、文化體驗區。根據價值闡釋主題,將展示方式分為三類:博物館綜合展示、遺址現場展示和虛擬現實展示。(1)博物館展示:對海昏侯國遺址本體、出土文物、周邊環境的相關信息和知識進行全面系統的闡釋,方式包括:博物館陳列——文物陳列、圖文說明牌、沙盤模型等:多媒體展示——相關影像資料放映、二維激光成像展示等;博物館教育——博物館導賞、專題講座、相關游戲和活動等。(2)遺址現場展示:在遺址公園范圍內現場遺存本體對應的位置進行闡釋,方式包括遺址原狀展示、遺址覆罩展示、考古現場展示、全景展示、歷史環境展示。(3)虛擬現實展示:依托南昌市積極構建“5G+AR/VR”生態圈的技術環境,通過多種技術的運用,從整體上、立體性、多角度、遠距離展示海昏侯大遺址歷史文化。

(五)通過“申遺”加強保護與創建品牌

南昌海昏侯國遺址在秦漢考古史上創造了多個第一,屬于國家重大考古發現,具備了申報“世界文化遺產”的基本條件。認真研究申報成為國家考古遺址公園和世界文化遺產的必備條件,查漏補缺,不斷完善。同時也可以聯合海昏侯的發源地——山東省菏澤市巨野縣(該縣現有昌邑故城遺址、昌邑王劉墓、海昏侯劉賀廢)一起捆綁申報世界文化遺產。第一,通過“申遺”過程,深人挖掘南昌海昏侯國遺址的歷史、文化、藝術、美學和科學研究等方面的價值,提煉出其“突出的普世價值”,提升公眾對“海昏文化”的認知。第二,“申遺”過程不僅是創品牌,而且是促保護。同時,申遺過程本身就是一種宣傳,提高人們對遺址及其周邊環境的保護意識。第三,“申遺”之前,可以首先申報國家遺址公園,然后申報國家文化遺產。條件成熟再申報世界文化遺產。第四,積極開展各項專題研究,做好申報世界文化遺產的各項基礎工作。

四

海昏侯國遺址的文化空間生產與空間延伸

(一)海昏侯國遺址文化空間保護與空間生產

通過文化空間的文化生產與再生產實現文化遺產保護是一種新的遺產保護方式與路徑。在遺址類文化遺產的保護過程中,既要保護文化遺產本身(即物質的部分),又要保護文化遺產存在的整個文化生態環境,即遺址文化空間。

南昌海昏侯國遺址是特定歷史文化環境與自然生態環境相結合的特定產物,其文化空間是遺址本身歷史文化價值賴以存在與傳承的土壤。也是其遺產價值的重要組成部分。

文化空間是具有生產屬性的。文化空間的生產有別于經濟學意義上的生產概念,文化空間的生產就是對文化空間的開發利用、規劃設計、使用和改造的全過程。文化遺址的規劃建設過程就是文化空間生產的過程,引入文化空間生產的理念是保證文化空間可持續發展的關鍵。南昌海昏侯國遺址文化空間的生產(構建)不是還原或再現歷史真實場景,而是將海昏侯國遺址的歷史文化嵌入旅游產業發展之中。成為旅游目的地文化空間中具有生產性特征的核心文化符號和主題。

(二)打造文旅融合的共生空間

文化是旅游發展的精神內核,空間是旅游存在的載體形式。日本學者黑川紀章最早提出“共生空間”概念。并應用于歷史文化名城規劃與保護中。南昌海昏侯國遺址保護與開發利用也應遵循“共生空間”的理念,力求實現人地關系和諧共生、歷史文化與現實需求和諧共生、傳統文化與現代文明和諧共生、三大效益和諧共生,通過多方共同努力將南昌海昏侯國遺址打造成文化與旅游深度融合的共生空間。在遺址科學保護和歷史文化傳承相結合的前提下。將南昌海昏侯國遺址歷史文化資源的有效保護、開發利用與文創產業、休閑產業的發展有機結合,保護與傳承優秀傳統文化,豐富南昌本土文化的內涵.為南昌城市文化品牌建設、旅游目的地打造注入新的動力與活力。

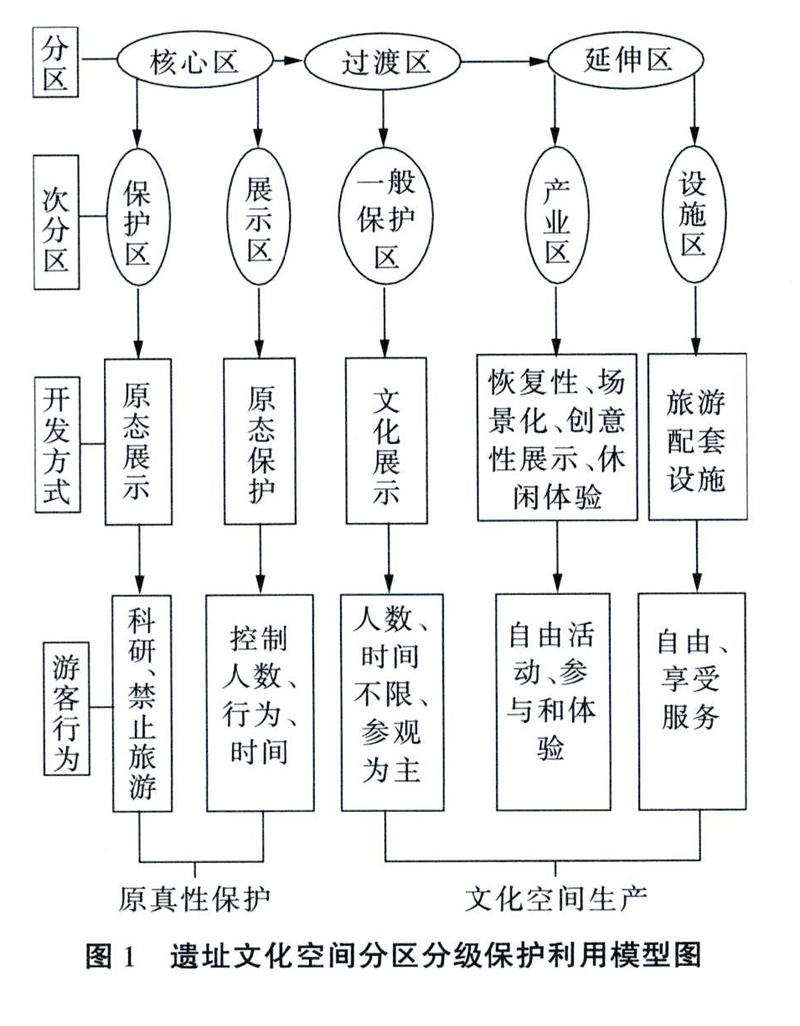

(三)遺址文化空間分區保護

分區保護利用的方式是國際上文化遺址保護利用的通用做法。南昌海昏侯國遺址是中國目前發現的面積最大的漢代侯國遺址,需要分區分層次進行保護與開發利用。根據遺址遺存所處的空間位置,采取分區保護、利用與管理機制。如圖l所示。

1.核心區

核心區包括保護區與展示區兩部分,是文化空間的靈魂所在。針對海昏侯國遺址核心保護區域按照整體性和原真性的保護原則,嚴格保持遺址周邊所存在的環境,包括相關歷史空間環境和漢代景觀風貌,禁止在核心保護區域內進行各類生產性活動.只能從事與文物相關的修復、保護、考古及相關的利用工作。

2.過渡區

過渡區即一般保護區,是核心保護區的延伸與支持區域,是文化空間向縱深發展的關鍵區域。南昌海昏侯國遺址的一般保護區內所有建設工程。需要經過相關管理部門的審批同意,以不危及、不破壞核心保護區遺址文物原貌為原則,在遺址保護與開發過程當中,對該區域內現有社區居民生產、生活活動進行必要的引導與規范。

3.延伸區

延伸區屬于建設控制地帶。也是文化空間生產的主要區域,包括各種文化創意項目、文化產業園區、休閑旅游區、服務設施等。在南昌海昏侯國遺址公園打造過程中。在該區域重點發展與遺址文化產業相契合的文化產業集群,不斷為遺址的保護與開發注入新的經濟和文化實力。

(四)產業集群發展延伸文化產業空間

第一,組建海昏文化與創意產業研究院,組織涉及社會、科技、經濟、商業、影視、旅游、文藝等領域專家對海昏侯國遺址文化資源進行研究,找準海昏侯國遺址文化資源轉化為文化旅游產業的契合點,將研究成果轉化為可供開發利用并能形成市場的產業源。深入研究有廣闊市場前景和發展空間的產業。

第二。深入挖掘南昌海昏侯國遺址歷史文化資源。通過文化創意促進文化產業發展。通過影視傳媒、移動互聯網、餐飲娛樂等載體對南昌海昏侯國遺址歷史文化資源進行整合,凸顯地方文化特色;通過創意策劃和市場運作,優化資源配置,向文化影視、休閑娛樂、教育研學等諸多方位延伸,形成規模化和延長的產業鏈,產生綜合效應,推動海昏侯國遺址歷史文化資源向文化產業轉變。

第三.加強文化與旅游等相關產業深度融合發展。南昌海昏侯國遺址文化資源的產業化開發,要進行多元文化和多種功能的跨界融合發展。可以與文化產業、旅游產業、南昌特色潛力產業等多領域融合、集群化發展,打造完整的產業鏈,創造并實現更大的市場價值。