目的論視角下的商業廣告翻譯策略研究

【摘要】商業廣告通過媒介傳播,向目標顧客或目標市場傳遞商品或服務的優越信息,以吸引消費者,促成交易。本文筆者以翻譯目的論為理論指導,探討目的論視角下的商業廣告翻譯策略,以期為同類型的商業廣告翻譯提供借鑒。

【關鍵詞】目的論;廣告翻譯;翻譯策略

【Abstract】Commercial advertisement transmits superior information of goods or services to target customers or target markets through media, so as to attract consumers and facilitate transactions. Under the theoretical guidance of Skopostheory, this paper discusses the translation strategies of commercial advertisements in order to provide reference for the translation of commercial advertisements of the same type.

【Key words】Skopostheory; Advertisement translation; Translation strategies

【作者簡介】馬夢晨(1993.11-),女,回族,云南大理人,云南師范大學,碩士,研究方向:英語筆譯。

一、前言

越來越多的國內企業正通過商業廣告增加產品知名度與提升公司競爭力。因此,成功的商業廣告翻譯可為企業打開國際市場提供捷徑。為了更好地翻譯商業廣告,需要合適的翻譯理論作為指導。

二、商業廣告的定義及翻譯

廣告,顧名思義就是“廣而告知”, 是一種快速且有效的信息傳遞媒介和營銷傳播方式。英文中的“廣告”一詞經歷了從拉丁文“Advertere”到“Advertise”,最終到“Advertising”的轉變。在新時代背景下,“Advertising”被賦予了新的含義,泛指一切商業活動。經濟廣告以盈利為主要目的,這是區別于非經濟廣告的重要標志。其中,商業廣告是經濟廣告的主體。

如上所述,商業廣告的目的在于誘導和說服潛在顧客購買相關商品或服務來促進交易的達成以獲取更多的商業利潤。由此可見,成功的商業廣告翻譯能夠幫助企業提高競爭力,通過宣傳獲取更多的利潤。所以,商業廣告也是商業活動取得成功的關鍵所在。因此,判斷商業廣告翻譯成功的標準不應是對原文的忠實程度,而是是否能最大化實現盈利目的。基于其承載的盈利目的,商業廣告翻譯要兼顧廣告的行文風格、照顧讀者反應和目的語文化,可在必要情況下進行二次創作。只有重視譯文效果、增加譯文的可讀性和接受性,向顧客清晰、簡潔地傳遞商品信息,才能最大限度地激發消費者信心,促進交易的成功,從而實現收益最大化。

三、目的論概述

1. 產生背景。20世紀50年代,語言學被頻繁應用于翻譯研究,其中尤金·A·奈達(Eugene A. Nida)的對等理論在當時影響較大。隨著翻譯的發展,單靠語言學已不足以指導實踐。在這樣的情況下,以目的論為核心的德國功能派翻譯理論誕生了,打破了之前對等理論強調以原文為中心的局面。

2. 發展歷程。20世紀70年代,德國功能派翻譯理論以目的論 (Skopostheory)為核心,經歷了以下四個階段:第一階段:1971年凱瑟琳娜·萊思(Katharina Reiss)在《翻譯批評的可能性與限制》(Translation Criticism:The Potentials & Limitations)中首次提出翻譯功能論(functional approach)。這本書的出版揭開了功能派翻譯理論的序幕;第二階段:萊斯的學生漢斯·弗米爾(Hans J. Vermeer)提出翻譯目的論(Skopostheory),目的論為功能派翻譯理論打下了堅實的理論基礎,從而進一步打破對等理論中以原語為中心的局面。第三階段:賈斯塔·赫茲·曼塔利 (Justa Holz Manari)繼續發展了費米爾的目的論并對“翻譯 (translation)” 和“翻譯行為 ( translational action) ”加以區別。“翻譯行為 ( translational action) ”則是一個廣義的概念,它涉及譯者為翻譯所做的一切,包括在翻譯過程中給予文化或技術上的參考意見(周覺知,2006:193);第四階段:1997年克里斯汀娜·諾德(Christiane Nord)在《目的性行為 ——析功能翻譯理論 》(Translating As a Purposeful Activity : Functionalist Approaches Explained)一書中,對以往的功能派翻譯理論進行梳理,并在原有基礎上提出“功能加忠誠”原則(function plus loyalty),從而完善了該理論。

四、目的論及其運用原則

“目的論是將Skopos概念運用于翻譯,認為任何行為都是有目的的,翻譯也是一種有目的的跨文化交際活動,譯者應該根據翻譯目的來制定翻譯策略”(李游,2010:77)。目的論主張三個翻譯原則,即:目的原則(skopos rule)、連貫性原則(coherence rule)和忠實性原則(fidelity rule)。目的原則在三個原則中居于中心地位。換而言之,翻譯行為主要是由翻譯目的決定的。翻譯目的可以大致分為三種:譯者自身的目的,如賺錢養家糊口;譯文的交際目的,如對目標語讀者起到啟發作用;通過一些特殊翻譯手段達到的目的,如通過采用直譯的翻譯策略,保留原語文本中特殊的句法結構。但一般情況下,翻譯的目的主要指譯文的交際目的。連貫性原則強調的是譯文適于閱讀的程度,即譯文讀者能夠克服跨文化交流的障礙,更輕松地接收到原文本要傳達的信息。忠實性原則強調譯文對原文的忠實程度,目的論下的忠實性原則是有選擇的忠實。“如果翻譯的目的要求改變原文的意義甚至功能,那么忠實發展便不再奏效”(范勇,2019:15)。

五、翻譯目的論下的商業廣告翻譯

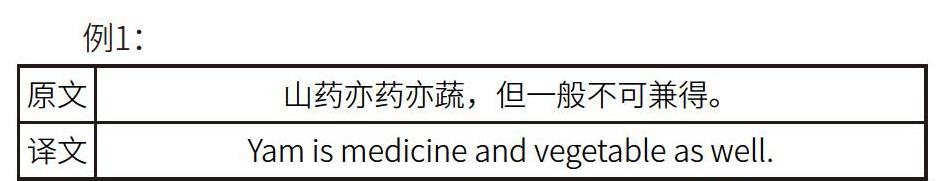

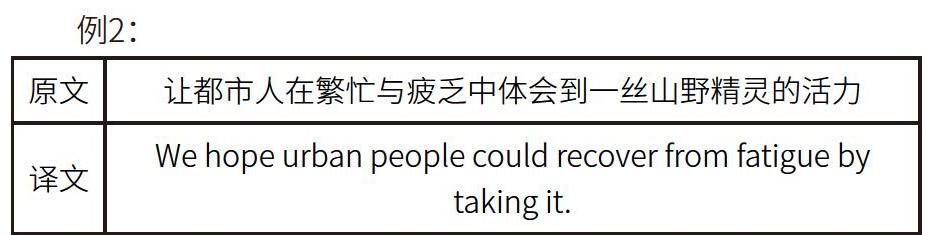

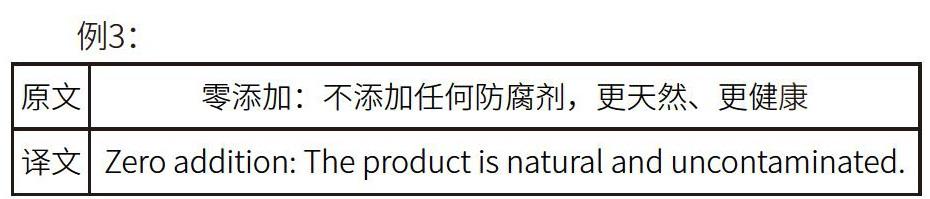

商業廣告追求商業利潤,具有很強的目的性。而目的論強調翻譯的目的,以目的原則為首要原則。因此,翻譯目的論可以作為商業廣告翻譯的指導理論。下文筆者將從目的論出發,通過分析一則關于介紹小白嘴山藥的廣告翻譯節選,并探討功能理論下的商業廣告翻譯策略。

該句上半部分主要說明山藥既是蔬菜也是藥材,具有藥用價值;但下半部分“不可兼得”意為“二者不可同時得到”。如果采用直譯的翻譯策略,照實翻譯,則不僅會讓譯文前后矛盾,還會對目標語讀者造成困擾。由于是商業廣告,此處翻譯的目的就是清楚地說明小白嘴山藥的優勢信息,吸引目標讀者,從而促進交易的順利進行。根據目的原則,譯者采用了“省譯”(omission)的翻譯策略,僅翻譯出小白嘴“亦藥亦蔬”的特點,簡潔明了地向目標語讀者傳遞有利于促成交易的有用信息,增加譯文的合理性和可讀性。

精靈主要起源于日耳曼神話,也就是北歐神話,它們往往具有長壽、美麗、聰明的特點,與自然融為一體,是美好的象征。原文采用了隱喻的修辭手法,將“小白嘴山藥”隱喻為“山野精靈”。如果在翻譯中,繼續保持原文內隱喻的修辭手法,翻譯為“The vitality of mountain elves.”,將會增加目標語讀者獲取信息的難度。由于廣告是面向大眾的廣告,所以語言必須要簡單明了,畢竟廣告應在最短的時間內,以最快的速度表達清楚產品或服務的優勢信息,獲取最大的關注度,以促進交易的成功。所以,根據功能派翻譯理論的連貫性原則:即關注譯文的可讀性和接受性,譯者采用了名詞替代(nominal substitution)和增譯(addition)的翻譯策略。一方面,直接將“山野精靈”翻譯為“it”,讓目標語讀者一目了然;另一方面,增譯第一人稱“we”,有助于拉近產品持有者與目標讀者的距離,增加產品好感度和激發購買欲。

根據原文可以看出為了增加廣告的可讀性,采用了類似的短語結構:“更天然、更健康”,讓廣告語朗朗上口,有音律美。但若直接翻譯為“more natural and healthier” 卻沒有這樣的表達效果。通過進一步觀察可以看出,原文中的“零添加”和“不添加任何防腐劑”語義重復。譯者采用“意譯(free translation)”的翻譯策略,直接將“不添加任何防腐劑”和“更健康”用“uncontaminated”統一表達,說明小白嘴山藥是天然無污染的。譯文在一定程度上忠實于原文,但譯文最終為廣告這一目的服務,即保持譯文清楚易懂,簡潔流暢。

六、結語

商業廣告和目的論都以目的為核心。因此,用翻譯目的論指導商業廣告具有可行性。通過翻譯實踐,譯者認為在目的論,尤其是三個應用原則的指導下,可以采用“省譯”“名詞替代法”“增譯”和“意譯”的翻譯策略,以便有效地推廣相關商品,刺激消費,更好地實現商業廣告的盈利目的。

參考文獻:

[1]周覺知.德國功能翻譯理論述評[J].求索,2006,(1):193-194.

[2]李游.翻譯目的論研究摭談[J].成都航空職業技術學院學報, 2010,26(02):77-79.

[3]范勇.功能主義視角下的中國高校英語網頁中的翻譯研究問題[M].北京科學出版社,2009:15.

[4]孫葛佳.淺談英漢廣告翻譯的策略[J].經濟研究導刊,2010(27): 253-254.