“看到另一個人離世,那也是愛情的重要部分”

南方周末記者 宋宇南方周末特約撰稿 林雪虹

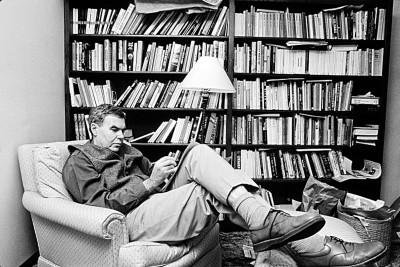

雷蒙德·卡佛生前飽受失業、酗酒、破產、暴力折磨,仍堅持短篇小說和詩歌創作,被譽為美國20世紀下半葉最重要的小說家。資料圖

完整內容請關注南方周末App

新冠疫情期間,詩人苔絲·加拉格爾很少出門,常見的就三個人。她住在海峽邊的“港屋”,不遠處是父母留下的一小片樹林,有八頭鹿來來往往,把那里當做休憩的地方。在溫馨的玻璃房,她望見了邊境的山峰與更遠的加拿大。

母親的故居就在隔壁,她栽種的杜鵑花每年5月還會盛開。母女兩人相守十八年,度過了一段相當艱難的時光。苔絲又在周圍種下覆盆子與各種各樣的蔬菜,經歷很多別離后仍舊熱愛生活。

和南方周末記者通話時,苔絲在與作家雷蒙德·卡佛居住過的“山脊屋”。屋子面向山巒,存放著書籍、檔案,還有她和卡佛,以及后來的伴侶、愛爾蘭畫家喬西·格雷一同收集的物品。1988年,卡佛在“山脊屋”去世。三年前的年底,常在這里工作的格雷離去,她來這兒的時間就少些了。

“我和雷在一起十年,和喬西在一起二十五年。”談起愛情、生活與文學,苔絲透露著堅定,又像全心享受其中,畢竟它們都如此來之不易。這種語調也可以部分解釋,為什么卡佛在人生最后十年取得了文學上的巨大成功,就像他用的那個詞——“第二次生命”。

苔絲通常每天在“天屋”待上四個小時。這座小屋留下了她和卡佛的太多回憶,譬如那些寫詩、靜修的悠長日子,譬如招待日本來客村上春樹夫婦。后來翻譯了卡佛全部作品的村上春樹感嘆:“那僅此一次的相逢卻給我的人生留下巨大的溫暖。”

但卡佛經歷了太多動蕩生活。他早早結婚并擁有一對兒女,不到二十歲就艱難地維持生計,做過清潔、看門和加油等眾多收入微薄的工作,不停地搬家。他堅持寫作,短篇小說時有發表,卻似乎總是看不到希望。失業、酗酒、破產、暴力等問題疊加之下,他心力交瘁,同時,又清楚地看到底層勞動者注定破碎的人生。

快四十歲時,卡佛幸運地戒酒。1980年,他將短篇小說集《新手》交給克諾夫出版公司的編輯戈登·利什。原稿經利什刪改,于次年以《當我們談論愛情時我們在談論什么》(注:下稱《談愛》)為名出版。這本小說集令卡佛不安,卻給他帶來巨大聲望,并以其簡略和戛然而止的風格給他帶來了“極簡主義”標簽。

1983年,村上春樹讀到《談愛》中的《家門口就有這么多的水》,深受感動,一口氣將它譯為日文。次年,他拜會卡佛,覺得遇到了“時代同路人”:“這是可以信賴的人,無論小說還是為人,這便是當時我從雷蒙德·卡佛這個活生生的人身上得到的印象。寡言,心神不寧,佝僂的背更加佝僂,小聲地竊竊低語。思考時頗費時間。時不時說句詼諧的話,不好意思似的訕笑,然后板起臉來。一邊談話一邊喝許多紅茶,不時炫目般眺望浮在窗外的太平洋。”

熟悉卡佛的人,都對他的羞澀和喃喃自語印象深刻。因為錄音效果糟糕,一些采訪者非常沮喪。他是熱心的人,陪同酗酒的學生前往匿名戒酒會,善意地給學生打高分數,以免給他們的文學前途留下陰影。他和文壇前輩兼酒友約翰·契弗保持著聯系,交換書籍,因雙雙戒酒而興奮。不過,他仍帶著劫后余生的驚恐,小心翼翼地與過去的生活保持著距離。

在詩歌《給苔絲》中,卡佛寫出了脆弱與希望的交匯:“當我閉眼躺在那兒,/正是在我想象假如我真的再不能起身/那將會怎樣之后,我想起了你。/我睜開眼,徹底起身,/重又變得快樂。/我感激你,你知道。我想告訴你。”

“我們愛他的詩,并不僅僅因為它們是人生的巔峰和低谷。”苔絲在《我們所有人:雷蒙德·卡佛詩全集》的序言中寫道,“相反,是那種對現實探求的激情,是詩人重訪絕境和失意舊地的勇氣始終吸引著我們。”

這種評價當然適用于卡佛的短篇小說。他寫出了許多麻木的、朝不保夕的當代美國圖景,不像海明威那種瀟灑且國際化的氣質。寫作手法與角色的遭遇都引起讀者與批評界的注意。保守主義評論者甚至主觀猜測,這個無名作者根本不了解美國人和藍領工作,“只是集中展現事物的陰暗面”。接下來,《火》《新手》等選集陸續出版,確實有助于讀者了解更有人情味的卡佛。

世事無常,卡佛五十歲就因肺癌猝然離世。在去世前不久的詩作里,他把戒酒后的生活形容為“肉汁”,那個詞也意味著意外的財富或幸福。

“雷還活著的時候,我們把書獻給對方。他離世后,我還把一些書獻給他。在我們的藝術生涯中,我們是在一起的。一個人死后,他仍然以不同形式與你同在。”苔絲決定在卡佛的墓碑上鐫刻《肉汁》和《最后的斷片》兩首詩,她未來將葬在卡佛身邊。

三十二年過去了,卡佛還是苔絲生活的一部分。她還記得,卡佛有時請她記一些關于小說的筆記。“不行,你看不懂的。這兒有記事本,放在你的浴袍里吧!”卡佛喜歡早晨和晚間穿浴袍,她就送給他一些“浴袍筆記本”,讓他自己把點子隨手記上去。

現在每天一醒來,苔絲就開始處理與卡佛作品有關的事情。她和經紀人聯系,查看各語種版本的封面,為有些語種選擇譯者,還時不時地重讀那些小說。卡佛是20世紀最重要的美國作家之一,但幾乎到生命結束時才為公眾所知。

在流行文化中,卡佛的影響越來越大。1993年,大導演羅伯特·奧特曼將卡佛的九篇短篇小說及一首詩改編為電影《銀色·性·男女》。更著名的是獲得奧斯卡最佳影片獎的《鳥人》,惹來許多麻煩的“戲中戲”就是《談愛》。苔絲和導演亞歷杭德羅·岡薩雷斯·伊納里圖由此成為朋友,兩人都是佛教徒,時常郵件往來,她大概探望過他三次。她的短篇小說即將改編為電影,可能簽給網飛,伊納里圖也為之興奮不已。

苔絲還要去波特蘭觀看卡佛作品改編的戲劇,表演者是她的朋友。“雷的對話很濃烈,是戲劇的現成故事。”她相信,卡佛將有更多作品被改編為戲劇。有意思的是,村上春樹鄭重地向苔絲提出“借”《談愛》的書名,給自己那本寫跑步的小書命名。他還將《好事一小件》這個名字寫在隨筆當中,讓中文世界記住“小確幸”這個帶著暖意的詞匯。

2020年11月,《談愛》中文版由新經典文化出版。卡佛的其他作品也會陸續出版。2020年12月1日,苔絲·加拉格爾接受了南方周末專訪,勾勒那段遺憾又幸運的生活,以及卡佛如何因“第二次生命”而留在世界文學史中。

“他意識到,自己很可能早就死了”

南方周末:你還記得作家村上春樹1984年那次登門拜訪嗎?你們對他的印象怎樣?

苔絲·加拉格爾:當然記得! 他下飛機后租車、搭渡輪,花了大約三小時來我們家。我們在“天屋”見他們,我做了煙熏三文魚。陽子(注:村上陽子,村上春樹的夫人)也來了,她的英語很好。他的英語不如她,但以安靜、可愛的方式告訴雷,有多傾慕他的小說。雷很感動,這個男人如此重視他的寫作,大老遠跑來。雷去世后,村上給我寫信說:“苔絲,我要翻譯雷所有的作品。”

南方周末:利什為什么提出去掉《談愛》里的飲酒情節?

苔絲·加拉格爾:那些小說里有很多酗酒情節,因為雷一直在酗酒。在生活中酗酒,寫作、小說中當然也會有酗酒,利什認為這太多了,覺得應該重寫。我明白,喝酒幾乎就是角色的真實底色。所以我說:“雷,你需要換個編輯,因為這個男人不明白這些故事從哪兒來。”利什不明白雷經歷了什么,十多年酗酒毀掉了雷的家庭生活,差點要了他的命。除了寫作,雷最大的成就就是成功戒酒。戒酒太難了,要變“干凈”,選擇另一種生活。他的父親和祖父都酗酒,那是基因,存在于他的血脈里。我想酗酒也是靈魂的一種病,就像茍且偷生。他必須擺脫那種絕望,所以參加匿名戒酒會,并沉浸其中。

南方周末:戒酒的周年慶里,哪些是你印象非常深刻的?

苔絲·加拉格爾:我們慶祝每一個清醒紀念日,那是6月2日。有一次他剛寫了篇名叫《大象》的小說,我送給他一只大象毛絨玩具。我們喝無酒精的蘋果酒,有時我母親也來一起慶祝,因為那天也是她的生日。6月2日是他停止喝酒的第一天。我們感恩,吃一頓好飯;我做飯、烤蛋糕或外出用餐,那是件非常安靜、私密的好事。

很有意思,他想喝酒時會說:“苔絲,你想不想為我喝一杯?”因為我只能喝一杯,我說:“好吧,我會為你喝一杯。”他有時很搞笑,問:“你愿意成為我指定的飲酒者嗎?”如果覺得沒問題,我就說:“好,為了你,我來一杯紅酒吧。”不過他對自己很嚴苛,從來都不喝;他想保持清醒,很高興那帶給他自由。如果不保持清醒,他就沒有后來那十年的創作土壤了。那首《肉汁》也在他的墓碑上,他要從“早逝”中擷取些什么,告訴我們他多么高興擁有那十年。他意識到,自己很可能早就死了。

“美國文學中,這些人也許第一次被發現”

南方周末:你最喜歡雷蒙德的哪些作品?

苔絲·加拉格爾:我喜歡雷所有的作品,尤其是那篇有我的故事——《談愛》。我認為他以我為勞拉的原型。我認識小說中那對夫妻,他們是我們的朋友。當時我們正聚會,我已經覺察到了,仿佛你能聽到他腦袋里的錄音機在運轉,將每個詞都記下來。雷寫出來后,我對他準確記下他們言語的能力感到驚訝。我們后來和那位醫生見過面,他知道雷寫他;我們再也沒見到他的妻子,他們離婚了。《大教堂》里面不是真正的我,只不過有我的樣子。幾乎每篇小說都有值得贊賞的精彩之處,就像從你的孩子中選一個最愛的,太難了。我很喜歡那篇《肥》(注:收錄于《請你安靜些,好嗎?》);還有《家門口就有這么多的水》,他放在《我打電話的地方》里的那個版本很精彩;還有《好事一小件》,是非常棒的故事。

南方周末:即便《在牛仔服之后》中沒有原初版本里老人禱告與獲得瞬間寬慰的情節,小說也顯露出卡佛對失意、勞累的角色們的愛。這些愛、感傷及破碎的人生,會令你共鳴嗎?

苔絲·加拉格爾:雷的小說里是我們周圍的人,是我故鄉的那些家庭。我們年輕時掙扎過,雷在遇到我之前,當然也有過一段艱難生活,能戒酒并擁有新生活是個奇跡。但那些勞動者有時沒太多選擇,沒有他們渴望的好工作。有很多不滿,又沒有豐厚的報酬,這就是他們的掙扎。美國文學中,這些人也許第一次被發現。我們與他們同在,與他們的掙扎同在,是美國文學的一件大事。

雷無法寫沒有發生過的事情。有些是對中產階級生活的描寫,也有些源自他自己的生活。糊口艱難、生活拮據、夫妻不和、婚內出軌……這些事情在世界各地發生。教學生寫短篇小說和指導我寫故事時,雷曾說過“沒有問題,沒有故事”。必須有事不對勁了,不然你就沒有故事。我們不一定說它們是不快樂的,當你發聲、寫出來,就已經是一種充滿希望的行動。你開始闡明需要解決的問題、需要希望的東西,說“究竟怎么了?”那是有盼頭的,才能解決它。這也是帶著你去某個地方,期盼更美好的事情,同時從那些問題中走出來。

南方周末:獲得新生之后,雷蒙德是否有種逃離過去生活的、驚魂甫定的感覺?他最終找到平安了嗎?

苔絲·加拉格爾:他獲得了平安。我們做了我們想做的事,當然他的家庭問題一直存在。不能說那是一段無憂無慮的時光,但他經濟獨立了,能決定什么時候見人和做什么,帶來了很大的改變。他獲得了一項長達五年的獎金,非常優渥,要求他停止教學,能做的只有寫作。如今看來一年35000美元并不多,但在那個年代是一大筆錢。我和雷一起去過亞基馬(注:卡佛成長的郡,在華盛頓州)。他逝世后,我還去了他的高中。他們問我想去哪個班,我說我想去“笨蛋英語”——也就是聚集了差學生的班級。他們問為什么,我說因為雷曾經讀過那個班。他喜歡閱讀,但不喜歡待在班里。我和學生講雷的事情,那是一次很好的旅行,我很享受。

南方周末:在你的印象中,雷蒙德是怎樣的人?

苔絲·加拉格爾:雷是一個會傾聽你的人。他有深沉的靈魂。他受了很多苦,因此能理解他人的痛苦,這使他很迷人;與此同時,他擁有幸福感,因為他經歷了那么多。他是幸存者,會鼓勵人。有學生面臨酗酒的困境,他會陪他們去匿名戒酒會。雷真的很善良,但他也是個大忙人,不浪費時間,努力為寫作騰出時間。他也想和我待在一起,我們不會見很多人,我們彼此親近,留時間給寫作。

“他并不希望人們為他而遺憾”

南方周末:最開始,什么令你們互相吸引?

苔絲·加拉格爾:我先愛上了他的小說,之前沒有讀過他的作品。我第一次聽他朗讀是在一場研討會上,也是第一次見到他。當時我想到:“噢,他真有天賦,而他似乎并不知道。”他那么謙虛,幾乎站不起來,那時戒酒不久,自然會怯場。他很英俊、很高大。我只是5.55英尺,他6.2英尺(注:分別相當于1.69米和1.89米),像頭萌熊,漂亮的藍眼睛,充滿暖意,爽朗、謙虛,平易近人。

大約一年后,我在得州埃爾帕索又遇到了他。他戒酒一年半,看起來開心多了。他有了一份好工作——在埃爾帕索教書——人們對他很好,幫他添置家具。然后我們第一次約會,一起去墨西哥。我們享受相互陪伴,那時我已經讀過他的作品,認為他是位了不起的作家。我們通過一兩次信,沒想到會再見面,結果我們相逢了。那也是一場研討會,在埃爾帕索,他搬去了那里,而我只是參加會議。那是愛神定的規則。他絲毫沒有忘記我。我們有幽默感,迅速被對方吸引。如果能一起笑,那便是真愛了;一起笑是件美好的事,說明你們在同一頻率。

南方周末:在詩歌《如果新的愛情完結》中,你引用了瑪麗安·威金斯的詩句“愛情是接受另一個人也許/在自己的死亡之前死去”,可以說那是對當時狀況的直接寫照嗎?

苔絲·加拉格爾:是的。對其中一個人來說,愛人的故事會因死亡而結束。你們墜入愛河,其中一個人會看到另一個人離世,那也是愛情的重要部分。知道該如何與他在一起,知道如何把事情做好,那是很重要的。我已經見到兩份偉大的愛情,喬西和雷,如果你好好活著,會很高興你曾經陪伴他們。你已經活過,沒有遺憾,而你也知道,一直到最后你對他們都是有價值的。這就是我們的生活。如果沒有全心全意付出,我們就沒有好好活著,所以你要留心觀察什么是需要的,我需要什么,他們需要什么,我們該怎樣一同行動,由此一同快樂。

南方周末:為什么會選擇將《肉汁》刻在卡佛的墓碑上?

苔絲·加拉格爾:《肉汁》蘊含的情感在于,他并不希望人們為他而遺憾,因為他意識到自己也許早就會死。他當然想活得更久些,任何人都想。他非常享受生活,我們做了許多美妙的事情。我們在他去世前結婚了,完成了他的詩集,回雪城探望了幾個朋友。在他去世前不久,我們還去阿拉斯加釣魚。生活很緊湊,我們每天都活得很充實,我想他認為自己很好地利用了那十年。他固然希望自己能繼續走下去,寫更多東西。他甚至說,如果還有一年時間,他能想到要做的事。他非常后悔吸煙,讓我把一些雪茄沖到馬桶里。他對那些令他將要死去的香煙和雪茄感到憤怒,憤怒它們和酒精使他上癮。他得知自己患上肺癌后十個月便去世了。實際上那十個月很充實,不過你還是希望他能回來。你不希望他死去。

對我來說很困難,很長一段時間都走不出來。我很孤獨,那時我才45歲。我寫了一本叫做《月亮跨過橋梁》的詩集,那本書真的拯救了我的生命。承受失去心愛之人的人傳閱它,把它送給彼此。那是本凈化的書,在雷不在的時候還“與他同在”,尋找一條通往他的路。那些詩歌以一種神秘的方式涌向我,不是我寫它們,而是它們就這樣被講述給我。我將這本書獻給了雷。

雷的墓地如今成了一個朝圣的場所,我很高興。最初我在墓碑上留字條,但被雨淋濕了;后來一直有人在那里放禮物,還有人建議用鋼鐵做一個盒子。世界各地的人都來留言,已經有好幾本了。《最后的斷片》是我選擇的,那是給所有人的很好的信息,雖然雷去世得很早,但他能看到自己被愛。讀者愛他,朋友們愛他,我愛他。那是很美的詩,是他那本《通往瀑布的新路》里的最后一首。我沒有跟雷談要放這首詩,他就這樣留下所有事情給我。他也沒有選擇葬在哪里,但他喜歡離海近一些。那處墓地離我們從前釣魚的地方很近,所以我選擇它。那里可以看到胡安·德富·卡海峽,看到加拿大,看到我們釣魚的地方。