66例新型冠狀病毒肺炎患者臨床特點及胸部電子計算機斷層掃描影像表現分析

姚春勇 李楊帆 賈原菊

(1.湖北省宜城市人民醫院呼吸內科,湖北宜城 441499;2.首都醫科大學附屬北京友誼醫院中醫科,北京 100050;3.湖北省宜城市人民醫院腫瘤內科,湖北宜城 441499)

自2019年底開始,新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)已成為了持續時間最長的全球性公共衛生事件。目前有200多個國家陸續發現COVID-19病例,國內疫情基本得到控制,但境外輸入病例仍需嚴控,外防輸入,內防反彈,了解分析COVID-19的臨床特點對疾病防控具有重要意義。本文回顧性收集湖北省宜城市人民醫院在2020年1月16日至2月9日當地疫情最嚴峻期間診治的66例COVID-19入院患者,通過對該疾病特點的分析,總結規律,以期為COVID-19的診治提供參考。

1 對象與方法

1.1 診斷標準

西醫診斷標準:參考國家衛生健康委員會及國家中醫藥管理局共同發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第八版)》[1]中的湖北省內診斷標準,符合COVID-19的確診病例。

1.2 研究對象

回顧性收集湖北省宜城市人民醫院在2020年1月16日至2020年2月9日期間入院的66例COVID-19患者為研究對象,患者年齡21~71歲。所有患者首診入院時均完成核酸檢測確診和胸部電子計算機斷層掃描(computed tomography,CT)檢查。

按照標準[1],分為輕型、普通型、重型及危重型。輕型:臨床癥狀比較輕微,類似于急性上呼吸道感染的表現,影像學沒有任何肺炎的表現。普通型:具有普通的發熱、上呼吸道感染的癥狀。同時查胸部CT等影像學的檢查,可以有肺炎的表現。但無呼吸困難或其他合并癥。重型:符合以下任意1條診斷為重型:①呼吸窘迫,呼吸次數≥30次/min;②在靜息的狀態下血氧飽和度≤93%;③動脈血氧分壓/吸氧濃度的比值≤300 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa);④肺部影像學顯示24~48 h內病灶明顯進展>50%者按重型管理。危重型:符合以下任意1條診斷為危重型:①出現比較嚴重的呼吸衰竭需要機械通氣;②出現了嚴重的休克;③合并多臟器功能衰竭需重癥加強護理病房(intensive care unit,ICU)監護治療。

1.3 觀察指標

收集確診COVID-19患者的流行病學特征、發病初期臨床癥狀、首次實驗室檢查、影像學檢查等結果。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 一般臨床特征

根據《新型冠狀病毒感染肺炎診療方案(試行第八版)》[1]對患者進行臨床分型,其中輕型4例,普通型51例,重型6例,危重型5例。普通型為最常見發病類型,占比77.27%。

2.2 檢查指標比較

各組血常規結果顯示,白細胞正常或下降,中性粒細胞升高,淋巴細胞百分比下降,嗜酸性粒細胞百分比下降,血沉升高。其中中性粒細胞、淋巴細胞百分比、血沉的水平在重型、危重型較普通型組改變更明顯。詳見表1。

表1 各組血常規指標比較Tab.1 Comparison of blood routine indexes

各組生物化學指標檢測結果顯示,谷丙轉氨酶、谷草轉氨酶、谷氨酰轉肽酶、乳酸脫氫酶升高;尿素氮、血肌酐、白蛋白濃度下降。隨著病情加重,重型、危重型較普通型組的丙氨酸氨基轉移酶、門冬氨酸氨基轉移酶、乳酸脫氫酶升高更顯著,血肌酐、白蛋白濃度下降的趨勢更明顯。詳見表2。

表2 各組生物化學指標比較Tab.2 Comparison of biochemical indexes

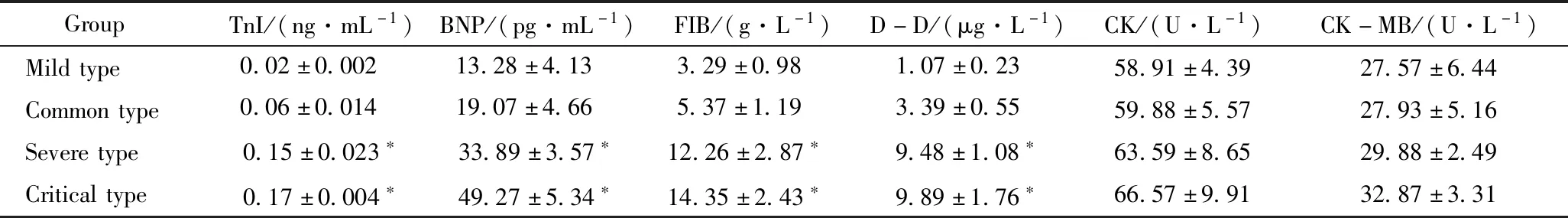

各組心肌酶檢測結果顯示,心肌肌鈣蛋白、B型鈉尿肽、纖維蛋白原、D-二聚體、肌酸激酶、肌酸激酶同工酶升高。重型、危重型患者的心肌肌鈣蛋白、B型鈉尿肽、纖維蛋白原、D-二聚體升高更明顯。詳見表3。

表3 各組心肌酶指標比較Tab.3 Comparison of myocardial enzymes

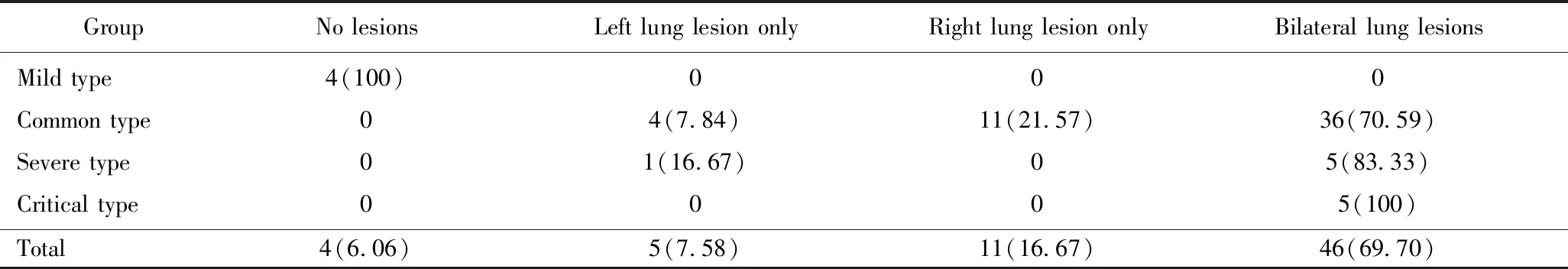

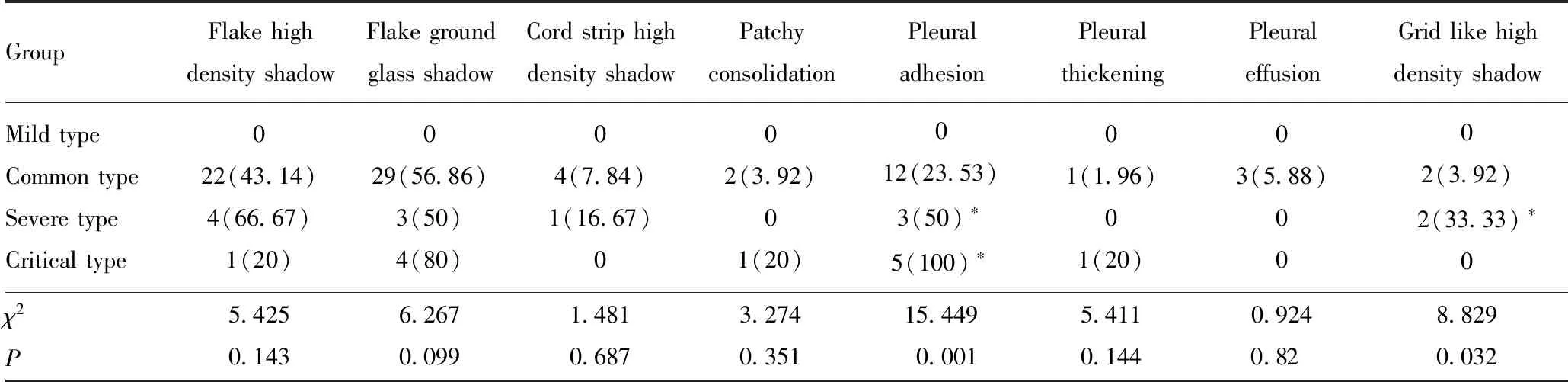

各組首次胸部CT結果顯示,輕型患者胸部CT影像學檢查無明顯異常。各臨床分型患者胸部CT影像學特征:包括片狀高密度影、片狀磨玻璃影、條索狀高密度影、片狀實變影、網格樣高密度影。伴有胸腔積液3例。普通型病例中,單發病灶15例(29.41%),多發病灶36例(70.59%);重型病例中,單發病灶1例(16.67%),多發病灶5例(83.33%);危重型病例均為多發病灶。普通型、重型、危重型患者胸部CT影像均以斑片狀高密度影和磨玻璃影為主要表現。重型患者網格樣高密度影較普通型患者的發生率更高;重型、危重型患者的胸膜粘連的發生率較普通型患者更高。詳見表4、5。

表4 各組胸部CT肺部病變比較Tab.4 Comparison of chest CT pulmonary lesions n(%)

表5 各組胸部CT影像學特征比較Tab.5 Comparison of chest CT imaging features n(%)

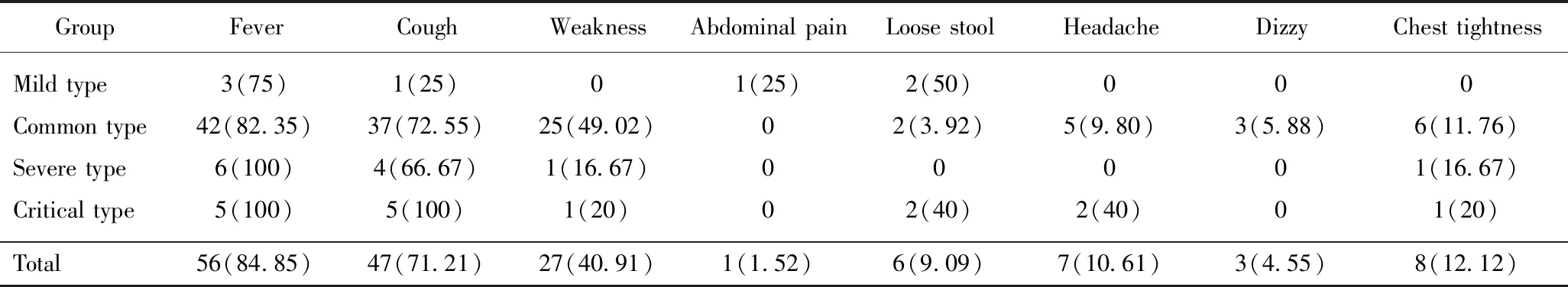

各組首發癥狀統計顯示,主要癥狀依次為發熱、咳嗽、乏力。詳見表6。

表6 各組首發癥狀比較Tab.6 Comparison of the first symptoms n(%)

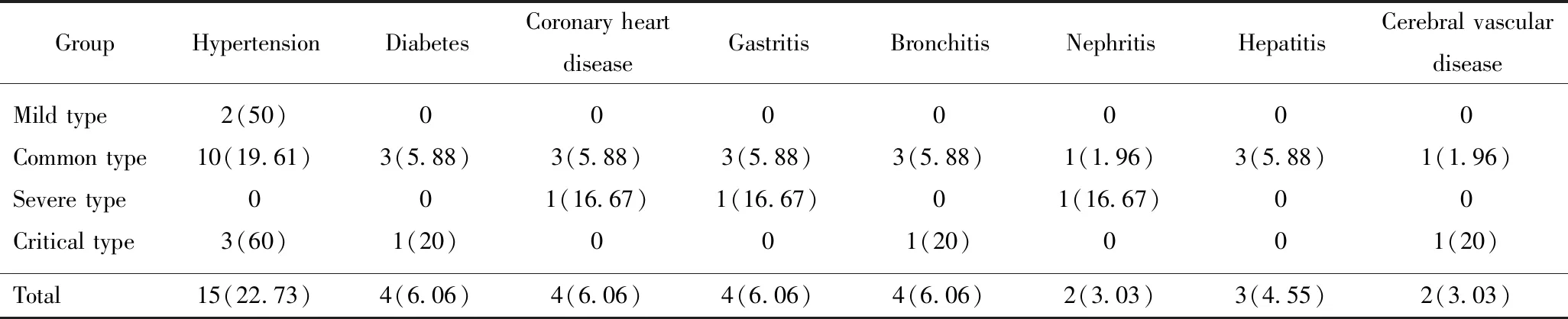

各組合并疾病統計顯示,既往基礎疾病方面以高血壓最常見。危重型患者的高血壓合并率較普通型患者更高。詳見表7。

表7 各組合并疾病比較Tab.7 Comparison of different combinations and diseases n(%)

3 討論

COVID-19是由于新型冠狀病毒感染導致的肺炎,目前所見傳染源主要為新型冠狀病毒感染患者,無癥狀感染者也可能成為傳染源。目前認為經呼吸道飛沫和接觸傳播是主要的傳播途徑,氣溶膠和消化道等傳播途徑存在可能。新型冠狀病毒肺炎以發熱、干咳、乏力為主要表現,伴咽痛、肌肉酸痛、腹瀉等,部分危重患者可迅速進展為急性呼吸窘迫綜合征、重癥肺炎、休克、多器官功能障礙綜合征,甚至死亡。

本文收集的66例COVID-19患者年齡21~71歲,既往基礎疾病方面以高血壓最常見;臨床癥狀以發熱、咳嗽及乏力最常見。化驗指標方面,白細胞正常或偏低符合病毒感染表現。嗜酸性粒細胞變化較明顯,與文獻[2-3]報道不一致,可深入探討。血小板升高表明應激狀態,血小板下降表明病重。血沉在疾病后期會升高,重型、危重型患者可能潛伏期較長。B型鈉尿肽升高表明肺水腫、左心衰,特別是合并肌酸激酶同工酶升高。纖維蛋白原在纖溶時升高。病毒主要侵犯心、肺、腦,需結合氧分壓、血壓。C反應蛋白在冠狀病毒感染時會升高,考慮與急性炎性反應相關,與文獻[4]報道一致。丙氨酸氨基轉移酶、門冬氨酸氨基轉移酶在肝損傷時升高,谷氨酰轉肽酶在膽管破壞時升高,在患者群較常見。COVID-19患者入院時檢測門冬氨酸氨基轉氨酶升高者發生重癥的風險增加。對于肝功能損傷的原因,目前尚不清楚,可能與炎性反應因子風暴或者藥物性肝損傷有關,具體機制有待進一步研究。K+離子升高表明血細胞被破壞,需結合看膽紅素是否升高。肌酐、尿素氮降低表明患者早期代謝不好。

隨著疾病分型加重,重型、危重型患者在諸多指標方面較普通型患者的差異有統計學意義。中性粒細胞、淋巴細胞、血沉、丙氨酸氨基轉移酶、門冬氨酸氨基轉移酶、血肌酐、白蛋白、乳酸脫氫酶、肌鈣蛋白、B型鈉尿肽、纖維蛋白原、D-二聚體的濃度變化可能對新冠肺炎病情危重程度有一定的預測價值,可以作為該病的重要觀察指標。

輕型患者初次胸部CT影像無明顯改變,僅由臨床表現和核酸檢測陽性確診,表明影像學改變可能滯后于臨床表現[5-8]。普通型、重型、危重型患者胸部CT影像均以斑片狀高密度影和磨玻璃影為主要表現。危重型病例均為多發病灶。發病初期胸部CT顯示肺部病灶以片狀高密度和片狀磨玻璃影多見,病灶較局限。隨病情進展,患者肺部病灶增多、范圍擴大,累及多個肺葉,CT示由磨玻璃樣密度影向實變影轉變,磨玻璃影、索條狀高密度影、片狀實變影、網格樣高密度影共存。胸膜粘連、胸膜肥厚在普通型中占比較小,在危重型患者中占比很大,說明隨著病情進展累及胸膜。

危重患者中合并高血壓比例較高,說明合并此類基礎疾病的患者是新型冠狀病毒肺炎危重型的高危人群。可能是因長期高血壓對人體免疫系統的不利影響,從而此類患者更易發生各種感染,其發病機制有待進一步研究闡明。因此對于住院高血壓合并新型冠狀病毒肺炎患者應制定個體化血壓控制目標和治療策略,科學管理,改善預后。

綜上,宜城地區COVID-19患者的各項實驗室指標有明顯變化,對于病毒感染的早期診斷和治療具有參考價值,是對核酸檢測金標準的補充,應注意監測相關指標的變化。宜城地區COVID-19患者發病早期CT影像主要表現為斑片狀高密度影和磨玻璃影,部位以雙肺、胸膜下及肺野外帶多見,對于部分患者首次胸部CT呈陰性表現,應及時近期復查。

總結目前的救治經驗[9-10],針對COVID-19患者應早發現、早診斷、早隔離、早治療,嚴格篩查重型COVID-19患者并予嚴密監測,治療上在給予有效呼吸支持(高流量吸氧、機械通氣和必要時予體外膜肺氧合)及對癥治療的同時,應積極防治合并癥,治療基礎疾病,預防繼發感染,及時進行器官功能支持。