嚴慈良師·醫影傳承·創新引領

——記首都醫科大學附屬北京友誼醫院王振常教授

隨著社會的發展及生活水平的提高,我國頭頸部疾病的患病率、就診率及影像檢查率也逐步增加,頭頸部健康日益受到關注。而頭頸部解剖精細復雜,病變診斷困難,長期以來一直是臨床診療的難題,也是重大的社會衛生問題。

王振常教授在醫學影像學領域深耕細作,注重臨床應用與基礎研究創新性融合發展,順應多學科交叉融合發展趨勢,在頭頸部影像學領域取得系列創新性成果,并作為該領域的領導者推動我國頭頸部疾病臨床診療及科學認知水平實現跨越式發展,躋身國際領先行列。

1 不忘初心,一切從“頭”開始

王振常教授師從業界北斗吳恩惠教授,是我國醫學影像學界鴻蒙初辟的開拓者。在三十多年醫學影像學的臨床、科研和教學實踐中,他注重加強臨床應用基礎研究,開展了頭頸部影像專業領域的系列技術創新,先后獲得13項國家級、省部級科技成果獎;他注重人才培養、帶領團隊開展多學科交叉研究,促進學科發展;他注重國際學術交流,提升我國頭頸部影像專業領域在國際的學術地位和影響力;他具有強烈的國家使命感,先后承擔了援藏、援非、“非典”防控救治等多項政治任務。

王振常教授帶領團隊在以下幾個方面推動學科發展:

1)創新頭頸部精細結構特異性CT/MR檢查新技術,構建癥狀導向性CT/MR檢查技術體系,成為行業指南/共識的主要依據,推動全國頭頸部影像跨越式發展。

近年來,我國頭頸部疾病發病率明顯升高,年門診量達1.5億人次,年手術量約500萬臺次。由于既往CT/MR技術無法準確顯示特定區域精細結構與病變,嚴重制約頭頸部疾病診斷、治療及機制研究。王振常教授及團隊經過數十年技術攻關,取得系列突破性成果:(1)創建針對頭頸部精細結構的高分辨力CT/MR檢查技術;(2)開創頭頸部疾病特異性癥狀導向CT/MR檢查技術。

2)基于頭頸部解剖與生理、變異與臨床、疾病與征象之間的關系,闡明頭頸部常見疾病的特征、規律及發生機制,從影像醫學角度推動頭頸部醫學發展:(1)開辟神經眼科影像學機制研究領域,改寫眼部疾病腦異常活動規律的傳統認知。(2)首次提出、揭示搏動性耳鳴產生-傳導-腦活動機制,開創搏動性耳鳴預防、個體化治療及中長期療效預判的新策略。

3)基于頭頸部疾病CT/MR大數據,建立頭頸部微小病變影像精準診斷與評估體系并全國推廣,大幅提升頭頸部疾病診斷效能:(1)創建神經眼科不同疾病影像診斷評估體系及癥狀導向性影像偵查策略;(2)創建搏動性耳鳴病因評估體系;(3)創建顱面骨骨折CT評估新體系;(4)完善人工耳蝸植入術前影像學評估體系。

4)建立“學-研-產”一體化機制,基于影像信息處理、分析技術與影像信息鏈平臺與決策體系需求,創研世界首臺智能化臨床耳科微米級影像信息采集專用設備,填補國際空白。

2 牢記使命,堅持以德育人

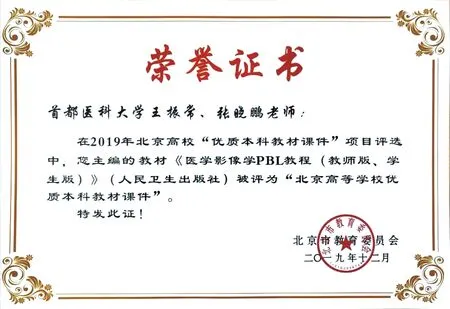

二十年樹科室,百年樹人。作為二十多年的教研室主任,以及具有三十多年教齡的老教師,他遵循教育規律和人才成長規律,教育思想先進,符合時代要求;他注重理論聯系實際,重視學生綜合素質和能力培養;及時把國內外教改成果以及學科最新發展成果引入教學,主講課程在全國同領域內有較大影響力,達到國際同類課程水平。近十年連續獲評學生推選的“最佳授課教師”。他參編的《醫學影像診斷學》《醫學影像學》分別獲全國高等學校醫藥優秀教材一、二等獎,主編的電子專著《醫學影像學放射診斷全集——基礎篇》獲中華優秀出版物獎電子出版物提名獎、主編的教材《同仁眼科影像診斷手冊》獲全國第十七屆輸出版優秀圖書獎、主編的教材《醫學影像學PBL教程(教師版、學生版)》獲2019年“北京高等學校優質本科教材課件”;同時還主持了校級精品課程《醫學影像學》。

以前沿熱點觸發為主線,打破傳統醫學教材編寫思路,主編完成研究生專用教材《醫學影像學》(2012年第一版);緊跟教改步伐,受衛生部(現國家衛生健康委員會)教材辦公室委托,主編創新性PBL教材《醫學影像學——PBL教程》(2014年第一版);主編的《中華影像醫學·頭頸部卷》《中華臨床醫學影像學·頭頸分冊》分別獲首都醫科大學第八屆優秀公開出版教材二等獎、第十屆優秀教材公開三等獎;主編的教材《中華臨床醫學影像學·頭頸分冊》、全國高等學校臨床醫學專業試題庫《綜合二》、本科教材《醫學影像學》《頭頸部影像學·顱底卷》、研究生教材《頭頸部放射診斷學》獲首都醫科大學教材建設資助;“《醫學影像學》PBL教材建設與實踐”獲校級2017年教育教學成果一等獎。

同時,王振常教授還承擔了首都醫科大學第二臨床醫學院本專科《醫學影像學》《臨床輔助診斷技術》的教學任務及研究生/住院醫師理論教學與實踐教學。在教學過程中,他注重學思結合、因材施教、知行統一;注重激發學生的學習興趣,培育學生的主動精神和創造性思維;積極開展教學方法的研究與應用,科學、合理、有效的使用現代教育技術。

作為帶教老師,他指導大專生、本科生、七年制學生的課間見習和生產實習。作為博士研究生導師,他指導在讀研究生在讀期間的課程設計,培養他們的科研能力和論文寫作能力(包括畢業論文、中英文文章等)。作為高年資教師,他參加科室專業組的病例討論或會診,引導青年醫生的臨床思維能力;工作日中午進行專業基礎知識的學習與實踐,目的旨在夯實業務基礎。同時,他每周為青年醫生及教師“量身定制”業務學習,對業務進行全面提升與拔高,并帶領研究生(含輪轉研究生)進行理論知識的學習與實踐。

王振常教授不忘初心,時刻牢記“傳幫帶”的使命,自覺指導和幫助中青年教師不斷提高教學水平,重視教學隊伍建設。利用學校及醫院的臨床優勢學科,開展相應的臨床研究及相關基礎研究與教學,成為領域內優秀的中青年教師團隊領頭人,形成了一支老中青年齡層齊全、以中青年教學力量為主的具有高層次教育素質的團隊及探索醫、教、研復合型人才的培養新模式。

他注重加強師資隊伍的建設,引進和培養了一批有較強的理論知識和教學及科研能力,實踐經驗豐富,有國際學術培訓背景的中青年醫師與研究人員,提高了整體師資隊伍力量,同時以精品課程建設為目標,全面提高了醫學影像學的教學質量。他努力創造國內學術交流的機會,有計劃安排團隊成員參加國際學術會議或交流,支持青年教師積極參加國內外學術交流和繼續深造(求學、國外訪問學者等)。通過學術講座、對外交流等形式,全面提升團隊成員的業務水平、科研能力和創新性自主思維,培養了一批醫教研全方位發展的人才。

正是他一絲不茍的教導,使得學生們和青年醫生在醫學道路上一步步地成長。

3 挑戰與奉獻,讓人生更精彩

從29歲被委任首都醫科大學附屬北京同仁醫院放射科副主任,到醫療支援海拔4 500米草木不長的藏族地區。從49歲臨危受命帶領國家醫療隊遠赴幾內亞抗擊埃博拉病毒,到作為北京市新型冠狀病毒肺炎救治專家組核心成員參與新冠疫情一線防控工作。王振常教授始終踐行不畏挑戰、甘于奉獻的職業精神。這份對職業精神的堅守讓他不斷挑戰并攻克一個個技術瓶頸與臨床難題,他始終秉持并傳承這份堅守,他時常教導學生們要“不怵新環境,迎接新挑戰。平臺不一樣,人的眼界就不一樣,對人的鍛煉也不同”。

正是王振常教授的這份不畏挑戰與甘于奉獻的精神,為我國影像信息領域在鴻蒙初辟的大數據時代搶占了第一創新高地。