運動醫學超聲在距排前韌帶損傷康復治療中的應用

馮學會 解強

[摘要] 目的 分析運動醫學超聲對于距排前韌帶損傷的康復治療過程內的應用價值。 方法 該研究的樣本信息均為方便選取自該院2018—2019年采取康復治療措施的距排前韌帶損傷患者,共76例,并對其進行分組,把未接受運動醫學超聲檢查的患者設置為對照組,而采取運動醫學超聲檢查的患者則是實驗組,每組38例,對兩組患者康復效果、時間以及各時間段韌帶損傷分級進行觀察。 結果 實驗組完全康復率為92.1%,對照組完全康復率為47.4%,差異有統計學意義(χ2=8.420,P<0.05);實驗組患者康復時間優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);實驗組患者在康復治療每個時間段的韌帶損傷Ⅲ級均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。 結論 在距排前韌帶損傷康復治療中應用運動醫學超聲檢查能夠明確判斷距排前韌帶損傷程度,為臨床研究提供理論參考數據,加快治療進程,提高治療效率,盡快幫助病患的踝關節功能康復。

[關鍵詞] 運動超聲醫學;距排前韌帶損傷;康復治療

[中圖分類號] R445.1? ? ? ? ? [文獻標識碼] A? ? ? ? ? [文章編號] 1674-0742(2020)10(c)-0183-04

[Abstract] Objective To analyze the application value of sports medicine ultrasound for the rehabilitation of anterior talus ligament injury. Methods The sample information involved in this study was selected from the patients with anterior talus ligament injury who took rehabilitation measures from 2018 to 2019 in the hospital, a total of 76 cases were divided into groups, and the patients who did not undergo sports medicine ultrasound examination were set as control group, and the patients undergoing sports medicine ultrasound examination as the experimental group. Each group had 38 patients. The rehabilitation effect, time and ligament injury classification of the two groups of patients were observed. Results The complete recovery rate of the experimental group was 92.1%, and the complete recovery rate of the control group was 47.4%, the difference was statistically significant (χ2=8.420, P<0.05); the recovery time of the experimental group was better than that of the control group, and the difference was statistically significant(P<0.05); The ligament injury gradeⅢ of patients in the experimental group was better than that of the control group in each period of rehabilitation treatment, and the difference was statistically significant(P<0.05). Conclusion The application of sports medical ultrasound in the rehabilitation treatment of anterior talus ligament injury can clearly determine the degree of anterior talus ligament injury, provide theoretical reference data for clinical research, speed up the treatment process, improve treatment efficiency, and help patients recover ankle function as soon as possible.

[Key words] Sports ultrasound medicine; Anterior talar ligament injury; Rehabilitation

運動損傷中,踝關節扭傷的發生概率相對較高。據報道,美國出現踝關節受傷的數據已經高達每天23 000例,而且其中很大一部分都會再次復發。相關研究文章說明[1],踝關節扭傷的復發率已經過半,達到 56%~74%。踝關節損傷的病例中臨床最常見的就是足部骨折,距腓前韌帶損傷又是踝關節損傷中最為常見的韌帶損傷之一。一旦運動員出現損傷,經過一段時間的保守休養后,康復訓練就要提上日程。若未及時進行康復訓練,易導致踝關節失穩,進而造成股軟骨損傷、反復扭傷、創傷性關節炎或者慢性疼痛,情況嚴重的甚至會無法進行長時間運動,嚴重者甚至可致殘。對Ⅰ度及Ⅱ度 ATFL損傷,臨床建議開展保守治療與早期功能康復。運動醫學超聲具體來講就是采取通過肌骨超聲技術,讓患者進行不同的動作和體態展示,開展實時、動態超聲檢查,近幾年來被廣泛應用到臨床,超聲探頭有較高分辨率,因此能清晰顯示出關節附近淺表輔助結構與鄰近組織損傷程度等,但有關其在康復治療中的監測評估報道較少[2-4]。基于此,該文方便選取該院2018—2019年76例接受康復治療的距排前韌帶損傷患者作為研究對象,研究并分析運動醫學超聲對于距排前韌帶損傷的康復治療過程中的應用價值,現報道如下。

1? 資料與方法

1.1? 一般資料

方便選取該院76例接受康復治療的距排前韌帶損傷患者作為研究對象,將其分為兩組,把為未接受運動醫學超聲檢查的患者設置對照組,其他為實驗組,每組38例。兩組患者年齡范圍是19~42歲,平均為28.52歲。其中對照組男18例(左足10例,右足8例),女20例(左足11例,右足9例)。實驗組男16例(左足9例,右足7例),女22例(左足12例,右足10例)。對比兩組患者一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。診斷標準:MRI提示距腓前韌帶損傷;伴或不伴跟腓韌帶損傷。納入標準:①首次發病,且發病到入組期間沒有經過系統康復治療;②未出現明顯認知功能性障礙,病情保持穩定且具有清晰的思維意識,并可配合治療;③無可能影響下肢運動的中樞/周圍神經系統疾病;④通過倫理委員會審批,自愿參加并填寫知情同意書。排除標準:①發生過踝關節骨折或具有踝關節手術史;②有足踝畸形情況或出現踝關節骨軟骨損傷;③患有全身系統疾病;④曾患肢神經肌肉損傷。

1.2? 方法

兩組均接受康復治療。方法包括:①踝關節松動術。30 min/次,1 次/d,30 次為 1 個療程,依據患者的具體病情開展 2~3 個療程,手法主要為 3~4 級。② 康復訓練。術后患者要抬高患肢,冷敷踝關節,頻率為2 次/d,周期是35 d。術后 1 d 在踝關節支具的保護下開展踝泵運動,主要項目有直腿抬高和患足踩酒瓶等。術后2 d患者在專業人士指導下進行踝關節開展背屈、旋轉和主動跖屈,10 min/次,3 次/d,在2周內使踝關節達到最大活動范圍。術后 7 d 后,于扶拐情況下,進行不完全負重訓練,緩慢增加足部的抗阻練習強度,后開展行走負重訓練,等到 3 周后,于不扶拐情況下自行行走,一般 3 個月后可恢復正常運動功能。根據患者恢復情況隨時調整康復計劃,循序漸進,以防再次損傷。對踝關節積液者,應減少活動強度,并予以對癥處理,有必要可對關節行穿刺抽液。③電腦中頻治療。2 次/d,主要鍛煉脛前肌和腓腸肌的功能。此外,還可以進行大功率短波和脈沖磁療法、電動減重步態療法以及空氣壓力療法等,1~2 次/d。實驗組在接受運動醫學超聲檢查后開展有針對性的康復訓練,同時康復1、2、3 個月時定期超聲檢查,跟蹤觀察韌帶腫脹、滲出和修復情況,隨時以超聲結果為據調節治療安排。對照組依據患者康復過程中的反饋和臨床檢查等對治療方案進行相應調整。

1.3? 觀察指標

(1)康復效果。包括完全康復和未完全康復,其中完全康復是指超聲檢查觀察到韌帶中的回聲較均勻,同時結構平滑完整。患者踝關節沒有疼痛和腫脹,能夠正常行走,關節的活動度正常,專項試驗結果良好,恢復原有生活質量; 未完全康復即未達到上述標準,且結構不光整,關節的活動度異常,行走時有疼痛感,踝關節背屈明顯受限,且專項試驗結果不夠良好。(2)康復時間。(3)韌帶損傷分級。分別在康復治療1、2、3個月時,定期評估兩組韌帶損傷分級,韌帶損傷的超聲表現和分型標準如下:①挫傷(Ⅰ型):韌帶出現腫脹的情況,結構相對來說較為完整,連續性較佳,回聲減弱、并不均勻;②部分撕裂傷(Ⅱ型):韌帶出現腫脹的情況,局部出現中斷或變細的情況,超聲表明韌帶張力減少(內翻或外翻過程中韌帶變為細長,彈性程度減弱);③完全撕裂傷(Ⅲ型):韌帶全部中斷,斷端出現分離的情況,超聲表明韌帶張力已經完全消失。

1.4? 統計方法

采用 SPSS 22.0統計學軟件處理數據,計數資料的表達方式為[n(%)],采用χ2檢驗, P<0.05為差異有統計學意義。

2? 結果

2.1? 康復效果

實驗組患者完全康復率顯著優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2? 康復時間

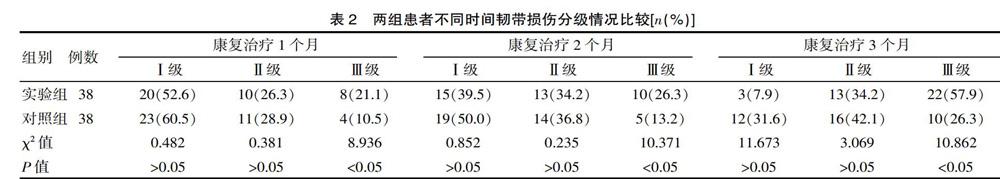

實驗組共23例患者康復時間在2個月內,占比60.5%,對照組共19例患者康復時間在2個月內,占比50.0%,差異有統計學意義(χ2=9.360,P<0.05);實驗組共35例患者康復時間在3個月,占比92.10%,對照組共26例患者患者康復時間在3個月內,占比68.42%,差異有統計學意義(χ2=13.360,P<0.05)。見表2。

2.3? 韌帶損傷分級

對比兩組患者在康復治療1、2、3個月的韌帶損傷Ⅲ級,實驗組均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

3? 討論

距腓前韌帶的主要解剖形態為兩端的寬度較大、而中間位置比較窄的扁平四邊體,這種構造和該位置相處的功能是匹配的。因為距骨、腓骨附著處位置來說比較較寬,纖維也比較分散,扇形在骨面上,由于其面積不斷加大,也變得越來越牢固。在踝關節處在中立體位的過程中,距該韌帶的走行方向和腓骨的縱軸線出現90°,這樣就可以更好地減少距骨前移的情況出現;和水平面大約有25°,能夠起到阻止足內翻的情況出現。韌帶遠端和韌帶中段形成了一個明顯的轉角,其角度為(140±8)°,與骨面沒有間隔。當該位置出現內翻和距骨前移的情況時,此種構造更好地減少受到作用力,降低撕裂或斷裂出現的幾率。

該研究中實驗組患者完全康復率92.1%優于對照組47.4%(P<0.05),這與Ferran等[5]的研究結果一致;關于康復治療不同時間韌帶損傷分級對比,該研究中實驗組在康復治療2個月時就有了非常明顯的效果,其中Ⅰ級占39.5%,Ⅱ級占34.2%,Ⅲ級26.3%,優于對照組(P<0.05),此研究結果與于俊海等[6]對120例接受康復治療的距排前韌帶損傷患者作為研究樣本數據的結果一致,研究中實驗組與對照組各60例患者,實驗組康復程度(93.5%)顯著比對照組(45.8%)高。

以往有關 ATFL 損傷的診斷、療效評估、治療方案變更主要依據患者的臨床指征與檢查以及醫生的經驗等,并且需要對患者進行外觀、肌力、關節角度、感覺以及骨骼等常規評估。X 線與 CT 檢查常被應用到骨折診斷中,但其對韌帶損傷診斷意義不高; 而 MRI 能清晰顯示出肌肉軟組織的病變情況,在韌帶損傷診斷方面有一定優勢。但由于踝關節的外側副韌帶走形較復雜,不同患者呈現出的形態各不相同,其中 ATFL 損傷呈現倒三角形,MRI無法在相同層面上顯示出韌帶全長影像,無法開展動態觀察,且需要耗費較多時間和費用,因此在臨床上的應用受到一定限制。近幾年來,伴隨超聲技術日漸發展與完善,尤其是運動醫學超聲等技術的進步,使其在評估軟組織損傷中的應用更加廣泛,可以更好地規避一般測評過程中的漏洞,得到更加直觀以及量化指標,讓康復測評效果變得科學化。其主要優點有如下3方面:①能在損傷發生后對ATFL 的撕裂程度進行評判,為臨床治療給予相應的診治方案提供重要的參考。②作為一種動態觀察方式,能夠評判該位置損傷程度,評判診治后患者恢復狀態,對制訂運動康復計劃具有一定幫助。③在ATFL 損傷患者康復這一時期進行定期復查以及指導,幫助患者早日康復,可以有效地減少患者恢復所需時間,加快該位置功能的康復。值得關注的是,超聲診斷和醫師經驗、水平之間有著較大關聯,在檢查完患側后,需和健側檢查進行對比,依照該位置回聲、厚度、連續性改變情況、走形和動態檢測該位置張力改變情況等對其進行測評,最終得到診斷結果[7-8]。該研究分析運動醫學超聲對于距排前韌帶損傷的康復治療過程中的應用價值,為醫生在治療過程中對診治提供客觀的依據,如此以來讓診斷更加具有信服度,為臨床診治提供合理的方案具有一定的指導作用。

綜上所述,在距排前韌帶損傷康復治療中應用運動醫學超聲檢查能夠明確判斷距排前韌帶損傷程度,為臨床研究提供理論參考數據,加快治療進程,提高治療效率,盡快幫助病患的踝關節功能康復。

[參考文獻]

[1]? 姜保國,徐海林.推進足踝部損傷的相關研究[J].中華創傷骨科雜志,2017,19(12):1013.

[2]? 李濤,郭海玲,楊光月,等.石氏針藥結合治療急性踝關節扭傷早期療效研究[J].中國中醫骨傷科雜志,2017(9):17.

[3]? 丁亞琴,鮑小亞,李保虎,等.運動醫學超聲在距腓前韌帶損傷康復治療中的應用[J].臨床醫藥文獻電子雜志,2018,5(94):146,148.

[4]? 劉欣偉,劉松波,張敬東,等.改良 Brostrom 手術在訓練傷致慢性踝關節不穩距腓前韌帶損傷中的應用[J].局解手術學雜志,2017,26(9): 672-675.

[5]? Ferran NA, Maffulli N. Epidemiology of sprains of the later‐al ankle ligament complex[J].Foot Ankle Clin, 2006, 11(3):659-662.

[6]? 于俊海,黃強.針刺結合康復訓練對急性踝關節損傷患者踝關節功能及運動能力的影響[J].解放軍預防醫學雜志,2019,37(1):102-104.

[7]? 裴春勤,魏瑛.關節對應取穴法配合運動針刺治療急性踝關節扭傷療效分析[J].上海針灸雜志,2017,36(4):464.

[8]? 薛燕,李玉恩,張洪英,等.高頻超聲對踝關節側副韌帶損傷的診斷價值研究[J].山東醫學高等專科學校學報,2016, 38(1):38-41.

(收稿日期:2020-07-23)