后扶貧時代扶貧資金配置成效的組合效應研究

左凌宇 彭華濤

【摘要】后扶貧時代扶貧攻堅的矛盾逐步發生變化, 資金作為扶貧投入的核心要素其配置方式對于脫貧成效具有重要影響。 選取23個省份的扶貧資金為樣本, 以4類資金配置作為前因條件, 以貧困發生率作為結果變量, 運用模糊集定性比較分析方法研究發現:中央專項扶貧資金投入是實現脫貧高成效的必要條件, 脫貧低成效與資金投入重點不合理有關; 脫貧高成效的扶貧資金配置兩類組態, 揭示出多元整合扶貧治理模式、深度貧困攻堅治理模式的相對高效; 脫貧低成效的扶貧治理路徑體現為政策“失準”扶貧治理模式和“輸血型”扶貧治理模式, 并且脫貧低成效并非是脫貧高成效的對稱因果。

【關鍵詞】后扶貧時代;扶貧資金配置;脫貧成效;模糊集定性比較分析;扶貧治理

【中圖分類號】F812 ? ? ?【文獻標識碼】A ? ? ?【文章編號】1004-0994(2020)24-0139-8

一、引言

截至2019年底, 按現行國家貧困標準測算, 全國農村貧困人口已減至551萬, 貧困發生率已降為0.6%。 中國權威商情研究平臺公布的數據顯示, 深度貧困高發易發的西部地區農村貧困人口現存323萬人[1] , 扶貧基礎相對較好的中部地區農村貧困人口還剩181萬人, 東部地區農村貧困人口僅剩47萬人。 綜合而言, 整體性貧困已得到有效緩解, 但扶貧成效的區域差異性依然存在。

我國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要提出, 2020年實現我國現行標準下農村貧困人口全部脫貧, 貧困縣全部摘帽, 至此扶貧攻堅戰役進入以縮小相對貧困為主線、避免脫貧人口返貧、實現扶貧長效治理的后扶貧時代[2,3] 。 不同于先前整體推進、全方位展開扶貧工作, 多維貧困[4,5] 、特殊群體貧困[6] 和脫貧人口返貧[7] 等問題在后扶貧時代更為突出。 與此同時, 前期各種減貧政策工具的弊端亦逐漸顯現[8] , 部分扶貧政策和評價標準逐漸難以適應當前需求。 因此, 新常態下貧困區域空間分布格局變化與貧困特點對于當前的扶貧工作提出了更高要求[9] 。

基于多維貧困視角, 諸多學者逐漸拓展了“能力貧困”[10] 、“金融排斥”[11] 、“機會匱乏”[12] 等扶貧開發相關問題研究, 并認為良好的教育培訓、金融支持、養老醫療等扶貧資金配置對于有效脫貧均具有積極的作用[13,14] , 包括可為貧困群體提供更廣闊的發展機會、催生更深層次的內生意愿等[15,16] 。 以中央專項資金投入為主的財政扶貧政策, 能以財政資金撬動社會資本[17] ; 基礎設施建設[18] 、教育投資[19] 和金融扶貧[20] 等公共產品能夠增加貧困群體的機會獲取, 弱化貧困群體條件約束下的不平等, 進而提升脫貧潛力。 然而, 對于當前扶貧開發工作而言, 在扶貧資金相對有限的條件下如何發揮資金配置的組合效應以實現有效脫貧仍然是亟待解決的問題[21,22] 。 基于此, 本文試圖以中央專項扶貧資金、金融扶貧資金、企業和社會扶貧資金、教育扶貧資金作為前因變量, 以反映脫貧成效的貧困發生率作為結果變量, 運用模糊集定性比較分析方法(fsQCA)探究扶貧資金配置的組合效應, 以期提出符合后扶貧時代的資金配置組合政策及治理路徑建議。

二、理論框架

(一)協同治理

進入后扶貧時代, 扶貧兜底政策與普惠政策、特惠政策等之間的矛盾以及過度扶貧等問題開始凸顯, 貧困治理面臨著更加艱苦而復雜的環境。 在新一輪扶貧攻堅戰中, 中央治理理念和視角相對聚焦, 制定了針對特困地區、連片貧困地區以及東北老少邊窮地區的差異化政策, 但相關舉措存在操作困難而無法從微觀層面精準突破。 地方政府扶貧開發的資源整合能力相對有限, 對扶貧工作的整體推進難以充分享受經濟增長極化作用帶來的紅利。 因此, 單靠中央治理或地方治理的工作效能將被大幅削弱, 中央與地方對于扶貧的協同治理顯得尤為重要。

資源的稀缺性決定了區域在協同治理的過程中難以保證絕對合作, 合作博弈機制的建立有利于實現區域整體福利最大化, 提高要素效能。 由于扶貧基礎不同, 面臨的主要扶貧問題也存在差異, 在社會交換過程中, 利用比較優勢進行區域與區域之間更有效的交換有助于擴大社會再生產, 區域之間協同治理將使資源配置更加合理, 亦能強化貧困群體的互助網絡。 公民權利意識的覺醒、社會組織的發展、社會自組織能力的提升催生了社會扶貧治理賦權, 但單一社會扶貧治理形成的社會保護機制將強化貧困者的自我建構過程, 在去焦點效應下貧困者“求貧”心理凸顯[23] 。 因此社會扶貧治理模式需要與政府實現協同, 厘清貧困成因的責任主體, 科學扶貧、專業扶貧, 重視貧困者自我覺察能力, 助力其主體性重塑[24] 。

(二)多中心治理理論

中央以制度為媒介對地方的作用力能促進貧困地區調動社會資源的能力提升[25] , 所以我國在相當長一段時間扶貧開發的國家治理仍將占據主導地位。 后扶貧時代貧困群體返貧風險高, 收入和社會福利不平等造成的相對貧困矛盾較為突出, 原主體治理模式無法運行。 與此同時, 扶貧工作仍然面臨著貧困對象的公共參與性不足、政府部門之間協同度不高、社會扶貧主體之間尚未形成合力、扶貧資源配置失衡等“碎片化”治理困境[26] 。 因此, 從空間讓渡視角出發, 構建調動扶貧積極性的政策框架[27] , 并借助多利益主體的力量多管齊下進行多中心治理顯得尤為重要。

后扶貧時代的扶貧體系逐步向社會分權, 企業作為社會資源要素較為集中的主體, 承擔著一定的社會治理責任, 以避免隔離拆分、管理驅動行為邏輯下的治理主體獨立、治理政策混亂等扶貧情境。 多中心治理需要進行國家(中央)、地方和企業及社會各界的責任邊界重構, 厘清任務分工和角色定位, 實現多主體的良性互動。 當前模糊性治理正逐漸構建我國扶貧治理的基本生態, 多中心治理主體行動邊界的模糊性有助于實現多利益主體之間的包容性和政策彈性, 化解扶貧矛盾[28] 。

(三)要素稟賦

后扶貧時代背景下不同地區的扶貧工作主線目標已經發生了偏移, 要素稟賦仍然在很大程度上決定著扶貧開發生產要素投入的分配機制與不同扶貧模式的最終成效。 我國幅員遼闊, 區域內外之間皆存在一定的要素分布不均衡、要素配置不平等、要素效能不充分等問題, 因此迫切需要出臺針對性更強、更有效的分類指導政策措施。 相較而言, 東部沿海地區要素密集、資源基礎好, 貧困群體面臨的問題是要素獲取的門檻過高, 造成相對貧困距離過大的社會矛盾, 因此以金融扶貧等為主的援助方式能夠產生更好的效果[29] ; 西部地區不如東部地區要素集中, “地理資本”太低引致發展困境, 容易形成“空間貧困陷阱”[27] , 也缺乏良好的基礎設施條件, 但自然資源優勢得天獨厚, 故基礎設施扶貧、教育扶貧等公共性服務和針對性更強的產業扶貧在總體成效上更能發揮作用。 不同的資源要素要求資金投入的方式配置合理, 因地制宜、取長補短, 形成區域優勢, 實現扶貧長效治理。

三、研究設計

(一)方法選擇

傳統研究方法存在樣本要求高和難以驗證變量交互關系的缺陷[30] , 以不同省份扶貧資金為樣本難以滿足傳統研究方法的樣本需求。 同時, 在后扶貧時代多因致貧以及扶貧資金多措并舉的情境下, 從扶貧資金來源和使用及其脫貧成效的“多重并發因果”角度探究扶貧資金配置的組合方式, 需要考慮多變量的交互作用, 并探明在現有條件下因素的排列組合方式。 相較而言, 定性比較研究方法的適配度更高。 此外, 各省份扶貧開發的進展與環境、條件差異顯著, 扶貧資金配置方式不同, 清晰集數據處理面臨的“天然缺口”亦并不明顯。 因此, 為提高分析定距、定比變量的能力[31] , 本文采用模糊集定性比較分析方法。 該方法具備質性分析和定量分析的雙重屬性, 能夠在有限省份樣本數量下對扶貧資金配置的組合效應展開研究。

(二)數據來源

本文共選取全國范圍內23個省份的扶貧資金樣本作為研究對象, 選取依據包括:①樣本的覆蓋性和代表性。 我國各省份資源稟賦、可行能力、經濟發達程度、社會發展水平等具有顯著的地區差異, 其扶貧開發工作所處的階段和基礎亦不同, 為保證研究結果具有全面性和代表性, 樣本選擇力求兼顧東部、中部、西部等不同地區。 ②數據的可得性和精準性。 考慮到年鑒所發布的數據相對滯后、部分省份樣本少量數據缺失以及扶貧資金數據統計口徑不完全不同, 因此樣本力求選取條件變量數據完整且統計口徑相對一致的省份。 ③配對的靶向性。 后扶貧時代的扶貧模式強調靶向精準, 各省份的扶貧開發側重點將依據自身的基礎、條件與特色進行合理的資金投入傾斜, 存在對部分領域資金投入不足或缺失的情況, 故依據變量要求保證樣本的適配度以避免失真。

本文研究數據主要來源于:《中國扶貧開發統計年鑒2018》、國家及各省市扶貧開發辦公室官方網站。

(三)變量設計

1. 前因變量。 郭勁光等[32] 學者認為合理分配資金資源能確保扶貧效率的最大化, 實現帕累托最優, 而從實際看扶貧資金的使用成效不高, 僅約25%的資金能形成生產能力, 且邊際效益遞減, 故必須提高資源配置效率, 避免陷入發展惰性。 資金在不同扶貧產業的投入能產生不同的效用, 如吳本健等[22] 利用二手數據從多維貧困視角對財政扶貧和金融扶貧兩種資金投入模式進行了比較論證, 結果顯示二者均能有效改善貧困群體的多維貧困狀態。 檀學文[33] 對皖北某貧困村開展調查, 發現教育扶貧通過增強貧困群體的內生發展能力來帶領其走向繁榮性發展。

社會扶貧作為后扶貧時代多主體治理的關鍵一環, 其資金投入能夠有效整合涓滴與瞄準理論的現有機制, 并與扶貧工作的環節流程有效結合, 從而助力扶貧攻堅[34] 。 與此同時, 何植民等[26] 從扶貧治理“碎片化”角度提出重塑扶貧整體性, 認為對社會扶貧力量進行整合可以推動扶貧可持續發展。 因此, 社會扶貧資金的投入能夠保證在有限的資金配置下實現扶貧治理的長效性。

綜上所述, 基于已有研究, 結合數據可得性與可量化性, 現擬將中央專項扶貧(ZF)、社會扶貧(SF)、金融扶貧(JF)和教育扶貧(YF)共四種扶貧資金作為條件變量。 其中, 中央專項扶貧資金主要用于國家確定的連片特困地區和扶貧開發工作重點縣、貧困村, 用于基礎設施建設、易地扶貧建設和產業扶貧等領域; 社會扶貧通過企業和社會非營利性機構等對貧困群體進行資金投入, 以“百企幫百村”等形式進行貧困幫扶, 作為扶貧多主體的衡量指標; 金融扶貧和教育扶貧資金主要來源于省級財政, 作為體現引導貧困群體內生發展意愿強度的指標。

2. 結果變量。 貧困發生率亦稱貧困人口比重指數, 是國家考核脫貧成效的重要指標之一, 其已被學術界廣泛用于評價區域貧困狀態[9,13] 。 因此, 本研究采用貧困發生率作為測算脫貧成效的結果變量。

四、數據分析

(一)數據處理

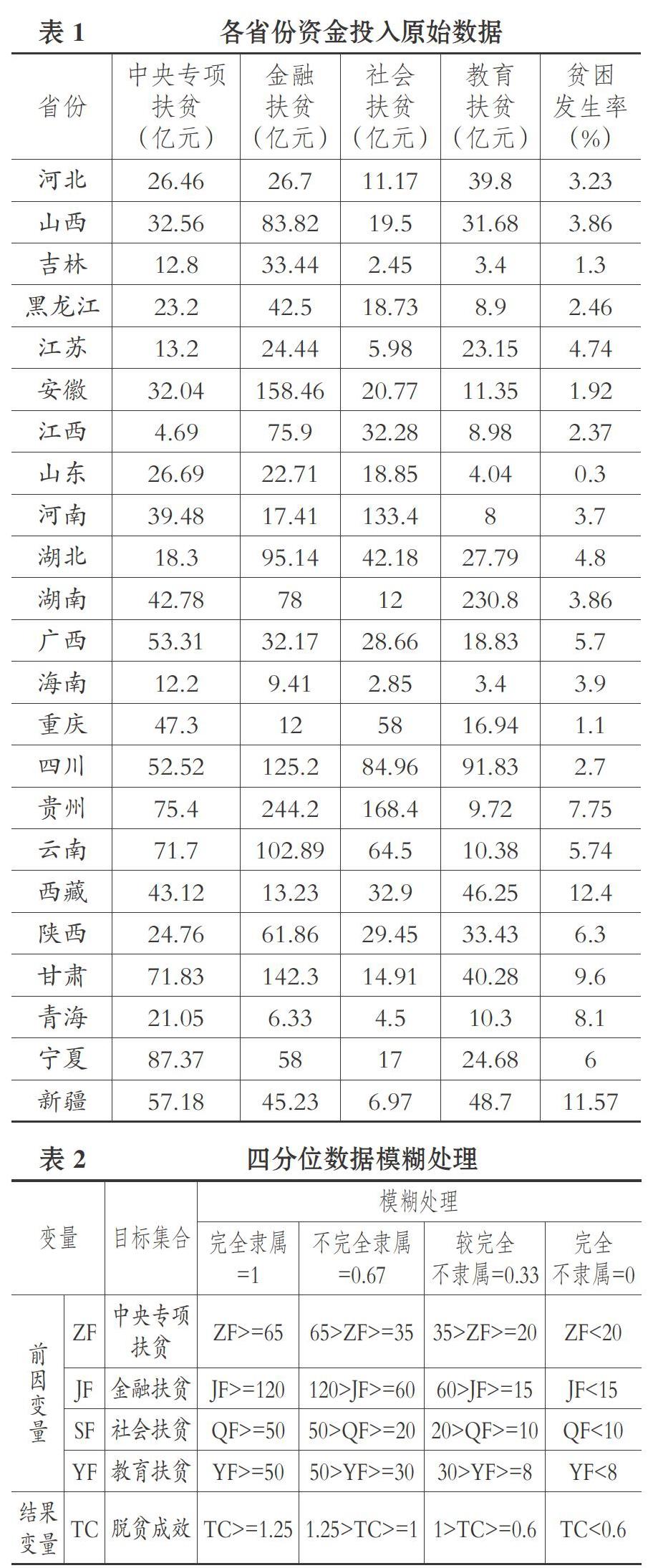

2017年各省份扶貧資金配置及成效原始數據如表1所示。 本文對于結果變量貧困發生率的處理方式為:以2017年全國貧困發生率的下降比率作為基準, 同等處理各省份2017年貧困發生率的下降比率, 處理結果即為有對比意義的脫貧成效結果變量, 將該結果與全國標準下降比率進行比對, 至此結果變量處理完畢。

(二)變量校準

基于張明等[35] 的研究, 結合變量的數據特征, 以實際性、合理性和透明性原則為基礎對條件變量和結果變量進行四分位處理, 將變量校準為集合形式, 并設置四個區間以分別表示隸屬程度(完全隸屬=1, 較完全隸屬=0.67, 較完全不隸屬=0.33, 完全不隸屬=0), 變量校準結果如表2所示。

(三)單因素必要性分析

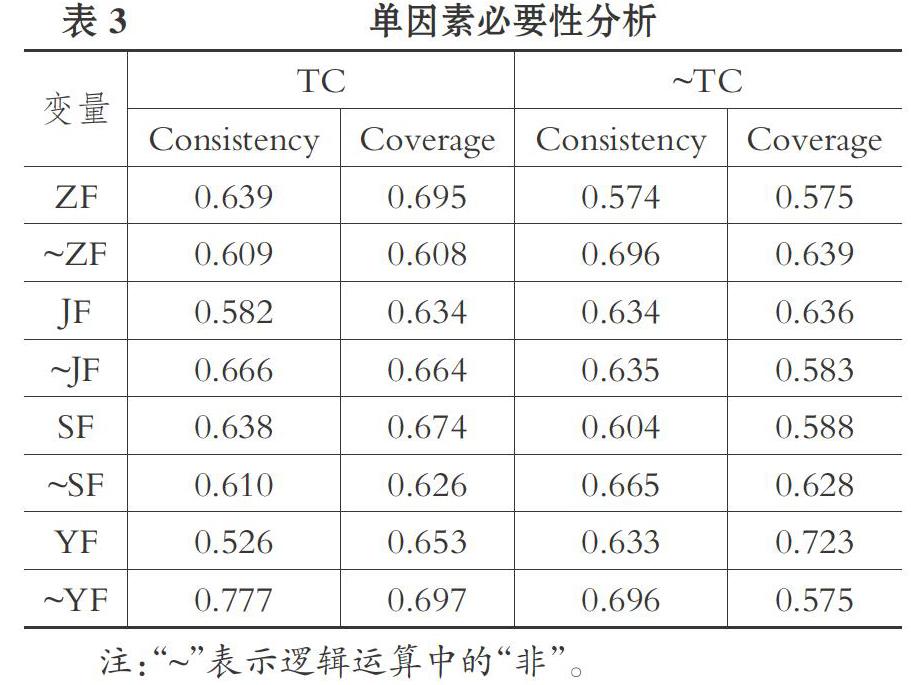

必要性分析是指考察結果集合在多大程度上構成條件集合的子集, 必要條件被認為是組態結果存在的必要路徑[35] 。 后扶貧時代中扶貧資金配置成效的組合效應首先需要考慮是否存在單一扶貧資金投入即能產生良好扶貧結果的可能, 因此在對脫貧高成效和脫貧低成效結果組態分析前必須進行單因素的必要性分析, 其檢驗結果如表3所示。 一般而言, 構成單因素必要條件的Consistency閾值為0.9[36] , 而表3中未出現Consistency指標高于閾值的情況, 故排除單一資金投入能對脫貧成效起到決定性作用的情況, 同時亦說明各省份脫貧成效難以依賴單一類型扶貧資金配置實現。

(四)組態分析

模糊集定性比較分析的解分為復雜解、中間解和簡約解。 由于中間解采用符合理論和實際的“邏輯余項”且不會簡約掉必要條件, 因此通常認為應該匯報中間解[37] 。 簡約解運算方式不會考慮是否合理而盡可能簡化組態的“邏輯余項”, 故通常利用中間解和簡約解共同確定核心條件和邊緣條件。 若條件變量同時出現在中間解和簡約解中, 則判定為核心條件; 若條件變量只出現在中間解中, 則判定為邊緣條件[31] 。

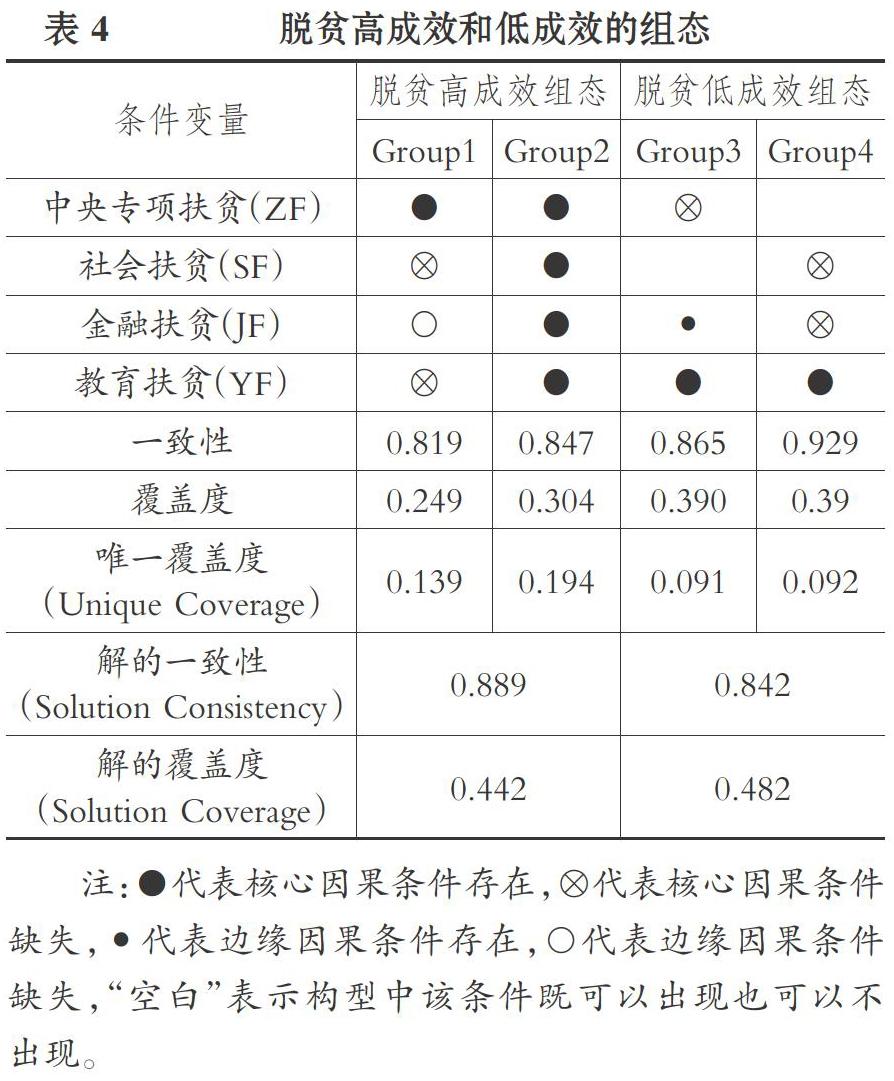

利用fsQCA軟件對經過前文四分位處理后的數據進行真值分析, 將脫貧成效良好兩組組態頻位數設置為1, 一致性設置為大于0.8; 將脫貧低成效兩組組態頻位數設置為1, 且由于出現一致性在0.83附近的“天然缺口”[38,39] , 故將一致性設置為大于0.83進行標準分析。 數據分析結果如表4所示。

其中在各種資金組合中脫貧高成效的組態共有兩組, 且兩個組態的一致性指標分別為0.819和0.847, 高于可接受的范圍閾值, 表明該兩種資金組合方式能夠幫助貧困群體突破限制進而提高脫貧成效。 模型解的覆蓋率為0.442, 表明兩組組態總共解釋了44.2%的脫貧高成效的樣本。 同時模糊集分析出有兩組資金投入組合模式無法取得理想的脫貧成效, 其總體解的一致性達到0.842, 覆蓋度也表明兩組組態共計解釋了48.2%脫貧成效不夠理想的樣本。

由表4可知, 脫貧高成效的組態中中央專項扶貧(ZF)資金投入作為必要條件在兩組中都有出現。 Group1顯示, 只要獲得足夠的中央專項扶貧資金(核心條件)、保證良好的金融扶貧投入(邊緣條件), 在低社會扶貧(核心條件)和低教育扶貧(核心條件)投入的情況下, 即可取得良好的脫貧成效。 Group2表明, 投入較高的中央專項扶貧(核心條件)、金融扶貧(核心條件)、社會扶貧(核心條件)和教育扶貧(核心條件), 四者作為必要條件都出現時, 也會取得良好的脫貧成效。 脫貧低成效的Group3與Group4中, 教育扶貧投入作為必要條件在兩組中均有出現。 Group3顯示, 當缺乏中央專項扶貧(核心條件)資金投入時, 無論社會是否存在資金投入, 教育扶貧(核心條件)和金融扶貧(邊緣條件)的高投入都無法帶來良好的脫貧成效。 Group4顯示, 無論中央政府是否投入中央專項資金, 即便在教育扶貧上進行了高投入, 金融扶貧(核心條件)與社會扶貧(核心條件)投入不夠時, 脫貧成效并不明朗。

1. 脫貧高成效的扶貧資金組合效應分析。 針對各省份在中央專項扶貧與社會扶貧的資金獲取情況、在教育和金融投入下的扶貧資金組合情境, 本文研究發現以下兩種能夠帶來脫貧高成效的資金組合方式, 對其解釋如下:

(1)組態1:ZF? ~ SF?JF? ~ YF與深度貧困攻堅治理模式。

組態1對應于深度貧困攻堅治理模式, 其表明當各省份無法爭取到足夠的企業和其他社會資金援助, 并且缺少對教育和金融方面的扶貧資金投入時, 充足的中央專項扶貧資金投入有助于走出困境, 取得良好的脫貧效果, 該結果與甘肅和寧夏兩個樣本在一定程度上存在較強的對應關系。 從共性來看, 這兩個省份多為交通不便、生態脆弱性強的連片特困、少數民族深度貧困地區, 自然要素稟賦匱乏, 比如西南缺土、西北缺水; 社會發展進程相對滯后, 社會文明發展理念與當今要求不匹配, 政府對貧困群體的脫貧意愿強化不足, 文化教育基底構建不牢固, 自主脫貧扶持力度不夠, 故是脫貧攻堅的“堅中之堅”。

對深度貧困地區展開扶貧治理, 可以從以下幾方面著手:首先, 需要強化土地利用規劃計劃管理, 以“換血型”扶貧治理為主要依托, 對深度貧困地區基礎設施、易地扶貧搬遷、民生發展等用地足額保障, 需要推進“多規合一”, 細化村莊建設、產業建設和基礎設施建設。 其次, 中央和地方政府需要共同加大資金投入和政策傾斜的力度, 重點支持土地整改重大工程, 優先安排項目資金, 整合社會資源, 帶動金融資本和社會資本投入。 再次, 需要多方位強化貧困群體內生動力, 加大機制更有效、作用路徑更明顯的教育投入和信貸扶貧投入, 喚醒貧困群體自助扶貧意識, 從根源和過程兩環降低深度貧困區域貧困風險。 最后, 為構建長效脫貧機制, 保證脫貧可持續性, 避免過度依賴貧困人口外地轉移, 需要引進人才資本和社會資本, 吸引有發展活力的資源要素, 強化“輸血”與“活血”扶貧模式的組合效應。

(2)組態2:ZF?SF?JF?YF與多元整合扶貧治理模式。

組態2對應于多元整合扶貧治理模式, 其表明各省份若有充足的中央專項資金以及企業和社會各界的扶貧資金時, 加大教育和金融的扶貧資金投入可以取得良好的脫貧成效。 多元整合首先要求主體多元化, 在有限要素稟賦的情況下, 為整合更多資源投入到扶貧開發的工作中, 政府需要動員各類非國有主體參與進來, 強化企業社會責任意識, 鼓勵社會多主體共同進行扶貧開發。 在“國家—地方—社會”三維治理關系中, 由于各類參與主體對資源要素的調動能力不同, 對幫扶對象的作用路徑和效果也不同, 故不同扶貧主體有不同的行為邏輯。 如政府在權力運用上擁有絕對效力, 利用制定政策、編制規劃和分配資金進行扶貧方向集成, 設置“駐村干部”“駐村工作隊”切實了解貧困群體需求并合理配置資源; 社會各類主體如企業、個人、機構參與扶貧治理的形式多元, 諸如建立信任網絡和信任平臺推進貧困群體互助, 強化脫貧意愿等[40] 。 多元整合扶貧要求模式多元化, 產業扶貧、金融扶貧、教育扶貧和基礎設施建設扶貧等模式從橫向和縱向進行分配, 作為多維性的貧困問題不僅僅體現在收入短缺上。 當無法正常享受社會福利而導致自身發展陷入困境的情況下, 容易陷入貧困陷阱, 因此在扶貧治理進程中需要針對扶貧問題具體分析, 發揮扶貧政策治理的組合效應。

通過對比組態1和組態2可以發現, 后者的覆蓋度指標更高, 由于存在一定的條件限制, 它解釋了結果變量的30.4%, 即以組態2路徑進行扶貧治理有機會實現更好的脫貧成效。 這在一定程度上說明扶貧資金的絕對投入相較而言占據優勢, 各省份應該努力整合資源要素, 開發多元主體, 通過合理的扶貧模式組合進行資金投入, 以實現良好的脫貧成效。 組態1路徑的存在也說明在有限的資源獲取下, 必須堅持對深度貧困地區的科學規劃以避免資源無效損耗, 同時應該強化貧困對象的主觀能動性和內生意愿。

2. 脫貧低成效的扶貧資金組合效應分析。 由于定性比較研究方法具備因果非對稱性的特點, 即導致結果變量高水平的條件構型和低水平的條件構型未必相同, 即不同的條件要素在兩種結果構型中允許出現, 而不單單是相同要素在水平上的差異[41] 。 在本文研究中, 導致資金組合脫貧成效低或不明顯的原因, 并不是能帶來良好脫貧成效的反面條件, 為更全面地分析財政扶貧資金和金融扶貧資金組合配置作用, 結合脫貧低成效樣本進行如下組態分析:

(1)組態3: ~ ZF?JF?YF與政策“失準”扶貧治理模式。

組態3對應于政策“失準”扶貧治理模式, 其表明無論企業和社會對各省份的扶貧資金投入多寡, 在缺少中央專項扶貧資金的情況下, 將資金大力投入到教育扶貧或者將較多資金投入到金融扶貧中, 仍會造成脫貧成效不理想的后果。 政策導向的根本在于對要素的流動起到加速推動和方向引導作用, 而資源配置的核心在于稀缺性資源向具有相對比較優勢的領域傾斜。 當前扶貧治理問題紛繁復雜, 在資金扶貧體系中, 資金總量供給與扶貧需求之間的矛盾成為治理模糊性產生的原因[42] 。 從政策過程視角來看, 政策情報和政策建議過程都會因技術原因產生信息失準[43] , 從而影響政策制定過程。 原生地區存在自然條件下的匱乏和限制時, 將形成貧困壁壘, 從而導致社會發展速度緩慢。 如若將資金等資源大力投入與教育和金融等效果顯現周期長的行業中, 將脫貧希望寄托于貧困群體內生能力的提高, 可能回報率較低。 因此, 應遵循事物本性目標導向, 將破解資源約束作為第一要務以保證扶貧模式的邏輯自洽, 因地制宜、對癥下藥, 避免對復雜性事實的過度簡化, 保證扶貧政策的強針對性而避免政策“失準”。

(2)組態4: ~ SF? ~ JF?YF與“輸血型”扶貧治理模式。

組態4對應于“輸血型”扶貧治理模式, 其表明無論中央政府是否提供了足夠的專項扶貧資金, 在缺少社會各界的扶貧資金的同時, 加大教育扶貧投入但對金融扶貧投資的力度不夠, 仍會造成脫貧成效不高。 James等[44] 的研究發現, 第三方資金的支持可為貧困群體提供更多機會, 從而有助于其脫離貧困。 對于貧困地區而言, 社會各界的幫扶能以最直接的方式改善貧困群體的生活, 但是由于資金扶貧的內生性問題, 無法解決人才、技術和意愿等問題, 導致減貧面臨著內生動力不足的尷尬局面。 自我國開啟扶貧開發工作以來, 一直避免通過直接發放資金的方式進行貧困幫扶, “輸血型”扶貧模式的關鍵局限在于容易滋生貧困群體的“等、靠、要”思想, 助長“求貧”心理。 如何從“輸血型”轉向“造血型”扶貧模式, 將外在幫扶和內生發展并重, 成為合理配置扶貧資金的出口。 已有研究表明, 教育扶貧有助于個體能力的延伸與發展, 激發爭取更多社會福利的意愿, 為獲取更多社會資源和可持續發展而努力擺脫貧困[45] ; 黃承偉等[46] 指出, 相當數量的外出民工獲得管理經驗和技術返鄉后缺乏啟動資金, 金融服務能夠幫助破解資源約束。 扶智和扶志作為強調貧困群體內生發展的政策導向, 能夠以教育扶貧和金融扶貧等方式幫助貧困群體進行自我開發, 從根源上消除“精神貧困”, 從而實現良好脫貧成效。

通過對比組態3和組態4治理路徑的覆蓋度指標, 發現兩種組態可解釋的樣本數量基本一致, 即在當前條件組合的情況下, 脫貧低成效的治理模式以這兩組為主。

3. 四類組態對比分析結論。 通過對比上述影響脫貧成效的四組組態可以發現, 造成脫貧高成效和脫貧低成效的治理模式存在差異性, 這也印證了定性比較處理因果非對稱性的特點, 即造成脫貧低成效的原因并不完全是脫貧成效良好的反面。

五、結論與啟示

(一)結論

本文選取東部、中部、西部地區共23個省份樣本, 對中央專項扶貧資金、社會扶貧資金、金融扶貧資金和教育扶貧資金四個變量進行組合分析, 運用模糊集定性比較分析方法確定了扶貧高成效和低成效的四種組態。 分析得到的主要結論如下:①中央政府在專項扶貧資金的投入對于大多數地區而言是實現脫貧高成效的核心條件。 ②脫貧高成效的作用路徑主要體現在深度貧困攻堅治理模式(高投入中央專項扶貧和金融扶貧, 低投入社會扶貧和教育扶貧)和多元整合扶貧治理模式(高投入中央專項扶貧、社會扶貧、金融扶貧和教育扶貧)中。 ③脫貧低成效路徑主要體現在政策“失準”扶貧治理模式(低投入中央專項扶貧和金融扶貧, 高投入教育扶貧)和“輸血型”扶貧治理模式(高投入社會扶貧, 低投入金融扶貧和高投入教育扶貧)中。

(二)啟示

1. 整合資源要素, 鼓勵多元扶貧治理。 后扶貧時代要素稟賦仍然是貧困群體發展的核心基礎, 其在貧困地區通常表現為分布不均、開發獲取難度大的特點。 脫貧高成效要求統籌各類資源要素, 優化當前資源整合機制, 建立政策兜底、因地制宜、資源配置合理的資源整合模式, 充分發揮政策、資金、資源等各方面的聚合效應; 對于西部連片特困、少數民族地區需要集合有效資源, 有重點、有針對性地進行扶貧開發, 避免資源的損耗與浪費。 在保證政府主導扶貧治理的條件下適當向社會各界“放權”, 倡導多主體扶貧治理, 拓展貧困群體的脫貧渠道。 此外, 將社會分工清晰化, 建立政府統籌安排、社會各界援助的協同治理模式, 同時保證外力推動和內生發展的協同作用, 加大產業扶貧和專項扶貧力度以保證貧困群體脫貧行為的施展空間, 加大教育扶貧和金融扶貧力度以解決貧困群體脫貧“門檻”問題和意愿不強問題。

2. 避免政策失準, 強化內生脫貧意愿。 后扶貧時代相對貧困問題突出, 并且由于政策銜接和不適應問題, 使得已脫貧人口面臨較大的返貧風險。 在此情境下扶貧政策“失準”將為我國治理格局帶來更大的破壞性, 如 “失準”引起要素流動不合理, 進而影響貧困群體的行動和意愿, 相對貧困群體仍面臨發展機會不均等問題, 內生脫貧意愿隨之降低, 從而步入貧困陷阱。 基于此, 首先應構建更加透明的貧困治理信息平臺, 政策制定過程能夠更加清晰, 資金和資源來源可靠、去處可循; 加大社會監管力度, 拓寬社會群眾和相關機構的諫言渠道; 信息上傳下達渠道透明, 避免失真。 其次, 各級政府應在政策制定前進行數據檢閱和數據篩選, 必要時應求助第三方機構進行問題識別與分析, 結合實際對貧困問題解構, 以保證政策的貫徹落實。 最后需要保證主體之間扶貧推力方向一致、扶貧目標一致, 在各級政府間保證幫扶重點恒定, 避免出現貧困考核導向與貧困治理導向的矛盾沖突。

3. 科學扶貧治理, 打出協同組合拳。 社會扶貧在社會多利益主體意愿導向下存在矯枉過正的風險, 在該背景下社會扶貧主體的同理心常表現為“情感扶貧”模式, 致使扶貧治理成為形式化產物。 因此, 為保持扶貧主體和對象雙方在扶貧治理中的行動可持續性, 應在國家和政府多主體協同治理下回歸科學扶貧, 在制度上對社會扶貧流程加以限制, 在扶貧主導地位上予以強化, 避免社會治理失衡。 同時, 加大行業扶貧協同力度以強化貧困者的脫貧動機, 發揮扶貧資金在不同領域的組合效應, 以避免單一扶貧模式因加持力度不夠而失效, 對貧困群體進行全過程扶貧治理, 以緩解多維貧困問題。

【 主 要 參 考 文 獻 】

[1] 陳志鋼,畢潔穎,吳國寶,何曉軍,王子妹一.中國扶貧現狀與演進以及2020年后的扶貧愿景和戰略重點[ J].中國農村經濟,2019(1):2 ~ 16.

[2] 陳弘,周賢君,胡揚名.后精準扶貧階段農村精準扶貧綜合績效提升研究——基于4省38市數據的實證分析[ J].中國行政管理,2019(11):12 ~ 18.

[3] 黃征學,高國力,滕飛,潘彪,宋建軍,李愛民.中國長期減貧,路在何方?——2020年脫貧攻堅完成后的減貧戰略前瞻[ J].中國農村經濟,2019(9):2 ~ 14.

[4] Zhang H. M., Xu Z. D., Wu K., Zhou D. Q., Wei W. Multi-dimensional poverty measurement for photovoltaic poverty alleviation areas: Evidence from pilot counties in China[ J].Journal of Cleaner Production,2019(241):78 ~ 90.

[5] Zhang D. Y., Li J. J., Han P. M.. A multidimensional measure?of energy poverty in China and its impacts on health: An empirical study based on the China family panel studies[ J].Energy Policy,2019(131):72 ~ 81.

[6] Mónica Pinilla-Roncancio. The reality of disability: Multidimen-sional poverty of people with disability and their families in Latin America[ J].Disability and Health Journal,2018(3):398 ~ 404.

[7] 李雨,王全忠,周宏.產業幫扶對農戶脫貧及減貧效果穩定性的影響——來自貴州畢節煙草種植計劃調減的經驗證據[ J].經濟地理,2019(8):168 ~ 176.

[8] 李小云,苑軍軍,于樂榮.論2020后農村減貧戰略與政策:從“扶貧”向“防貧”的轉變[ J].農業經濟問題,2020(2):15 ~ 22.

[9] 邢成舉,李小云.超越結構與行動:中國特色扶貧開發道路的經驗分析[ J].中國農村經濟,2018(11):32 ~ 47.

[10] 胡原,盧沖,曾維忠.四省藏區多維貧困空間分異及基層能力建設[ J].經濟地理,2020(2):171 ~ 180.

[11] Simon Neaime, Isabelle Gaysset. Financial inclusion and stability?in MENA: Evidence from poverty and inequality[ J].Finance Research Letters,2018(24):230 ~ 237.

[12] Rizwan Mushtaq, Catherine Bruneau. Microfinance, financial?inclusion and ICT: Implications for poverty and inequality[ J].Technology in Society,2019:59.

[13] 左停,徐加玉,李卓.擺脫貧困之“困”:深度貧困地區基本公共服務減貧路徑[J].南京農業大學學報(社會科學版),2018(2):35 ~ 44+158.

[14] 王文略,朱永甜,黃志剛,余勁.風險與機會對生態脆弱區農戶多維貧困的影響——基于形成型指標的結構方程模型[ J].中國農村觀察,2019(3):64 ~ 80.

[15] 陳嘯,吳佳.我國金融精準扶貧協同治理模式研究[ J].中國行政管理,2018(10):68 ~ 72.

[16] Katsushi S. Imai. Microfinance and household poverty reduc-tion: New evidence from india[ J].World Development,2010(12):1760 ~ 1774.

[17] Johan Bastiaensen, Tom De Herdt,Ben D' Exelle. Poverty?reduction as a local institutional process[ J].World Development,2004(6):979 ~ 993.

[18] Sam Geall,Wei Shen,Gongbuzeren. Solar energy for poverty?alleviation in China: State ambitions, bureaucratic interests, and local realities[ J].Energy Research & Social Science,2018(41):238 ~ 248.

[19] Nikos Papadakis, Eirini Amanaki,Maria Drakaki, Sofia Saridaki.?Employment/ unemployment, education and poverty in the Greek Youth, within the EU context[ J].International Journal of Educational Research,2020(99):248 ~ 256.

[20] Zhang J. P.,Zuo F., Zhou Y. M., Zhai M. X., Mei L., Fu Y.?D., Cheng Y. Q.. Analyzing influencing factors of rural poverty in typical poverty areas of Hainan province: A case study of Lingao county[ J].Chinese Geographical Science,2018(6):1061 ~ 1076.

[21] Meghana Ayyagari,Thorsten Beck,Mohammad Hoseini. Finance,?law and poverty: Evidence from India[ J].Journal of Corporate?Finance,2020(60):765 ~ 778.

[22] 吳本健,葛宇航,馬九杰.精準扶貧時期財政扶貧與金融扶貧的績效比較——基于扶貧對象貧困程度差異和多維貧困的視角[ J].中國農村經濟,2019(7):21 ~ 36.

[23] 衛小將.精準扶貧中群眾的“求貧”心理與情感治理[ J].中國行政管理,2019(7):72 ~ 76.

[24] 衛小將.精準扶貧與主體性塑造:再認識與再反思[ J].中國行政管理,2018(4):39 ~ 43.

[25] Zhang Y. L., Zhou X. Y., Lei W.. Social capital and its con-tingent value in poverty reduction: Evidence from western China[ J].World Development,2017(93):350 ~ 361.

[26] 何植民,陳齊銘.精準扶貧的“碎片化”及其整合:整體性治理的視角[ J].中國行政管理,2017(10):87 ~ 91.

[27] 渠鯤飛,左停.協同治理下的空間再造[ J].中國農村觀察,2019(2):134 ~ 144.

[28] 樊紅敏,劉曉鳳.模糊性治理:縣域政府社會沖突治理運作邏輯[ J].中國行政管理,2019(10):81 ~ 87.

[29] Zhang R. X., Sami Ben Naceur. Financial development, inequa-lity, and poverty: Some international evidence[ J].International Review of Economics and Finance,2019(61):1 ~ 16.

[30] 郭元源,賀易寧,鄧曉慧.基于QCA方法的創新資源詛咒治理模式研究[ J].科研管理,2019(4):83 ~ 91.

[31] 杜運周,賈良定.組態視角與定性比較分析(QCA):管理學研究的一條新道路[ J].管理世界,2017(6):155 ~ 167.

[32] 郭勁光,俎邵靜,鄧韜.扶貧資源配置低效問題研究:生成機制與治理路徑[ J].農業經濟問題,2019(7):56 ~ 65.

[33] 檀學文.貧困村的內生發展研究——皖北辛村精準扶貧考察[ J].中國農村經濟,2018(11):48 ~ 63.

[34] 李健,張米安,顧拾金.社會企業助力扶貧攻堅:機制設計與模式創新[ J].中國行政管理,2017(7):67 ~ 72.

[35] 張明,杜運周.組織與管理研究中QCA方法的應用:定位、策略和方向[ J].管理學報,2019(9):1312 ~ 1323.

[36] Schneider C. Q., Wagemann C.. Set-theoretic methods for the?social sciences: A guide to qualitative comparative analysis[M].Cambridge:Cambridge University Press,2012:1 ~ 350.

[37] 徐廣平,張金山,杜運周.環境與組織因素組態效應對公司創業的影響——一項模糊集的定性比較分析[ J].外國經濟與管理,2020(1):3 ~ 16.

[38] Crilly D., Zollo M., Hansen M. T.. Faking it or muddling?through? Understanding decoupling in response to stakeholder?pressures[ J].Academy of Management Journal,2012(6):1429 ~ 1448.

[39] Chen L., ?Li Y., ?Fan D.. How do emerging multi-nationals?configure political connections across institutional contexts?[ J].Global Strategy Journal,2018(3):447 ~ 470.

[40] 張延龍.信任困境、合作機制與“資產收益扶貧”產業組織發展——一個農業龍頭企業垂直解體過程中的策略與實踐[ J].中國農村經濟,2019(10):81 ~ 97.

[41] 張馳,鄭曉杰,王鳳彬.定性比較分析法在管理學構型研究中的應用:述評與展望[ J].外國經濟與管理,2017(4):68 ~ 83.

[42] 楊志軍.模糊性條件下政策過程決策模型如何更好解釋中國經驗?——基于“源流要素+中介變量”檢驗的多源流模型優化研究[ J].公共管理學報,2018(4):39 ~ 51+151.

[43] 李宜釗,徐艷晴.精準扶貧中信息失準的發生機理——基于問題的復雜性與技術治理效用邊界的解讀[ J].中國行政管理,2019(11):19 ~ 24.

[44] James T. Bang, Aniruddha Mitra, Phanindra V. Wunnava. Do?remittances improve income inequality? An instrumental variable quantile analysis of the Kenyan case[ J].Economic Modelling,2016(58):394 ~ 402.

[45] Roberto Sanz, José Alfredo Peris, Juan Escámez. Higher educa-tion in the fight against poverty from the capabilities approach: The case of Spain[ J].Journal of Innovation & Knowledge,2017(2):53 ~ 66.

[46] 黃承偉,陸漢文,劉金海.微型金融與農村扶貧開發——中國農村微型金融扶貧模式培訓與研討會綜述[J].中國農村經濟,2009(9):93 ~ 96.