1989—2019 年寧夏銀北灌區土壤鹽漬化時空變化分析

吳 霞,王長軍,樊麗琴,李 磊,張永宏

(寧夏農林科學院農業資源與環境研究所,銀川 750002)

土壤鹽漬化(Soil salinization)是指土壤底層或地下水的鹽分隨毛管水上升到地表,水分蒸發后使鹽分積累在表層土壤中的過程,也稱鹽堿化[1]。中國干旱、半干旱地區土壤鹽漬化問題非常突出,是土地退化的主要方式之一,也是制約農業發展的重要因素之一[2]。20 世紀40 年代以來,國內外學者對土壤鹽漬化的成因、分布、危害以及治理措施等的研究從未中斷,隨著經濟社會、科技水平的發展,研究方法也不斷改進和提升,形成了較系統的理論[3-5]。在土地鹽漬化時空變化方面,遙感和GIS 等成為土地鹽漬化模擬與預測的主要研究手段[6-9]。目前,對于銀北地區鹽堿地數據的掌握基本來源于全國土地調查,較早的一次是20 世紀80 年代利用傳統土壤普查方法獲取,耗時耗力,且存在標準不一致問題,最近的一次是在2015 年完成的,全面引入了遙感技術,具有高效、綜合等特點[10-12]。但考慮到地下水的年變化、季變化會導致土壤鹽分在土壤中的重新分配,且鹽堿化是一種動態現象和過程,時間的變遷會導致鹽堿地的時空分布和鹽堿程度發生變化,因此,有必要利用遙感技術對區域內鹽堿地分布及演變特征進行分析,為鹽堿地改良利用提供基礎數據。

1 研究區概況

寧夏銀北地區包括石嘴山市大武口區、惠農區、平羅縣以及銀川市賀蘭縣。該區域位于銀川平原北部,引黃灌區下游,地勢低平,地下水位高,排水不暢,是寧夏土壤鹽堿化較為嚴重的地區。每年冬季開始至3 月,地下水大量蒸發,土壤鹽分隨地下水上升到地表,累積在表層土壤,形成所謂的積鹽作用,導致區域內土壤呈現大面積灰白色,從4 月開始,隨農田灌溉和雨水的增加,表層土壤中鹽分又被帶到地下,導致鹽堿土壤呈現暗黑顏色。鹽堿化會導致農業生產力嚴重衰退,及時準確掌握區域內鹽堿地的空間分布、鹽堿程度是治理改良鹽堿地并防止其進一步惡化的前提。

2 數據與方法

2.1 數據獲取與預處理

地物的光譜特征可直接反映土壤鹽漬化信息,鹽霜、鹽殼、鹽皮會使地表反射率升高,鹽漬化程度與反射率大體呈正相關,利用這一特征可以提取鹽漬化信息。綜合考慮研究區實際情況、遙感影像空間分辨率、數據獲取難易等因素,本研究選取Landsat TM/ETM 衛星1989 年、1999 年、2009 年和2019 年春季遙感影像,空間分辨率為30 m,數據來源于中國科學院計算機網絡信息中心地理空間數據云平臺(http://www.gscloud.cn)。

下載Landsat 衛星影像后,在ENVI 環境下對遙感圖像進行大氣校正、影像裁剪、圖像增強等預處理。除TM 影像的7 個多光譜波段外,利用反射率和輻射亮度提取了植被指數、水體指數、建筑指數和和量溫指數4 個特征共同參與分類,再利用Layer stacking 波段合成功能合并成具有11 個波段的文件,最終形成可供分類的4 期研究區遙感影像圖。

2.2 土壤鹽漬化分類方法

鹽漬化土壤分類是利用規則對遙感影像進行分類,這種規則可來源于專家經驗、歸納統計等,其合理性在很大程度上決定了分類精度。本研究在野外調查銀北地區地形地貌、土地利用現狀以及土壤鹽漬化實際情況的基礎上,結合前人對鹽漬化土壤遙感分類的研究成果,通過人機交互目視解譯,將銀北地區劃分為非鹽堿地、輕度鹽堿地、中度鹽堿地、重度鹽堿地、水體、建設用地和其他共7 種地物類別。在ENVI 中采用決策樹分類器對遙感影像進行初步分類,再對初步分類結果進行聚類、過濾、合并重組、重編碼等分類后處理,最終得到銀北地區1989 年、1999 年、2009 年和2019 年4 期土壤鹽漬化分類結果。

2.3 土壤鹽漬化時空演變分析方法

鹽漬化土壤的輕重程度、面積、分布、相互轉化等是研究的重點,本研究主要應用面積統計分析、動態度分析、轉移矩陣分析等方法對研究區土壤鹽漬化演變規律進行分析。

1)動態度。動態度可表征某一時期內地物的變化速度,公式為:

式中,K 為某地物動態度,Ua和Ub分別對應開始年份和結束年份某地物的面積,T 為研究時間段。

2)轉移矩陣。利用轉移矩陣可描述各類地物面積變化情況,其數學式為:

式中,轉移矩陣是n×n 的矩陣;n 為鹽漬化土地利用類型分類數;Sij表示從類別i 轉化為類別j 的面積,i 和j 相同時表示未變化的部分。

3 結果與分析

3.1 土壤鹽漬化的時空演變分析

研究區4 期鹽漬化耕地面積統計結果見表1,同時計算不同時期不同鹽漬化耕地面積的動態度,如表2 所示。結果表明,1989—2019 年銀北地區鹽漬化耕地總面積總體呈增加趨勢。重度鹽漬化耕地面積在1989—1999 年略有下降,1999—2009 年增幅較大,2009—2019 年呈下降趨勢;中度、輕度鹽漬化耕地呈明顯增加趨勢,2019 年較1989 年增加68.72%;非鹽漬化耕地面積呈先下降再增加的趨勢。

銀北地區4 期遙感影像土壤鹽漬化分類結果如圖1 所示。由圖1 可以看出,1989 年中度、重度鹽漬化耕地分布集中程度較大,主要分布在研究區中部,1989—2009 年逐步萎縮,至2019 年研究區中部已經無明顯的集中分布,而主要分布于灌區邊緣新開墾耕地。從空間演變來看,銀北地區鹽漬化耕地從集中分布逐步演變為碎片化分布,其中中度、重度鹽漬化耕地的分布和演變過程尤為明顯。

表1 不同時期銀北地區鹽漬化耕地面積及占比

表2 不同時期銀北地區鹽漬化耕地動態度 (單位:%)

圖1 不同時期銀北地區鹽漬化耕地分布

3.2 土壤鹽漬化轉移矩陣分析

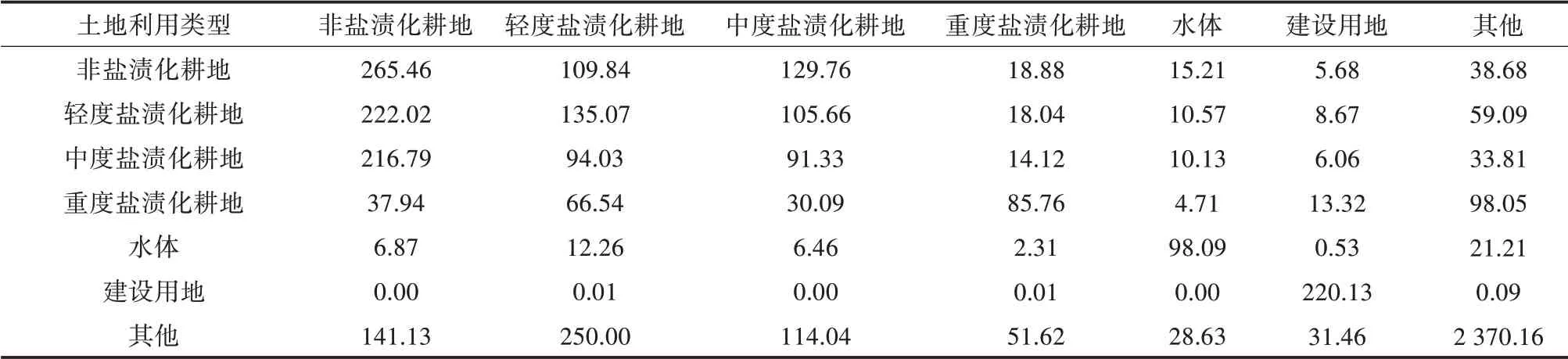

為了深入分析研究區土壤鹽漬化的演變規律以及不同程度鹽漬化耕地之間的轉化關系,采用轉移矩陣模型,在ArcGIS 軟件中將1989 年、1999 年、2009 年和2019 年的鹽漬化分類圖進行疊加和統計,獲 得1989—1999 年、1999—2009 年、2009—2019 年土壤鹽漬化轉移矩陣數據,具體見表3、表4和表5。

表3 1989—1999 年銀北地區鹽漬化耕地轉移矩陣 (單位:km2)

表4 1999—2009 年銀北地區鹽漬化耕地轉移矩陣 (單位:km2)

表5 2009—2019 年銀北地區鹽漬化耕地轉移矩陣 (單位:km2)

通過分析可知,1989—2019 年銀北地區土壤鹽漬化類型之間轉換較為復雜,非鹽漬化耕地與輕度、中度鹽漬化耕地之間轉移面積較大,其他利用類型與重度鹽漬化耕地之間轉移面積較大。1989—1999年,368.47 km2的非鹽漬化耕地分別轉化為不同程度的鹽漬化耕地,而僅有134.83 km2的鹽漬化耕地轉化為非鹽漬化耕地,主要以中度、輕度鹽漬化耕地的轉入為主,重度鹽漬化耕地則轉出較多,說明改良鹽漬化土壤取得一定效果,但是由于灌溉排水等影響,耕地鹽漬化范圍有所擴大。1999—2009 年,依然以鹽漬化耕地的轉入為主,但是轉化速率明顯降低,其中173.65 km2其他利用類型轉化為重度鹽漬化耕地,導致重度鹽漬化耕地面積大幅增加,轉化為建設用地的非鹽漬化、輕度鹽漬化耕地較多,說明城鎮化建設占用優良耕地較多,新開墾荒地則鹽漬化程度較重。2009—2019 年,依然以鹽漬化和非鹽漬化耕地之間的轉化為主,鹽漬化耕地轉入258.48 km2,轉出476.75 km2,土壤鹽漬化程度得到一定改良和控制,同時有556.79 km2其他利用類型的土壤轉化為非鹽漬化或不同鹽漬化程度的耕地,說明耕地的開墾進一步加大。

4 結論

1)1989—2019 年銀北地區鹽漬化耕地總面積總體呈增加趨勢,其中中度鹽漬化耕地增加了75.87%,是增加較多的鹽漬化耕地類型,重度鹽漬化耕地略有增加,分類中非鹽漬化耕地僅減少5.04%,其他類型減少18.49%,其他荒地的開墾是鹽漬化耕地增加的主要來源。

2)1989—2019 年鹽漬化耕地的分布從集中分布逐步演變為碎片化分布。1989—2009 年鹽漬化耕地分布集中程度較大,主要分布在研究區中部;2019 年呈碎片化分布,中度、重度鹽漬化耕地主要分布于灌區邊緣新開墾耕地。

3)1989—2019 年不同類型鹽漬化耕地之間轉移復雜,1989—1999 年、1999—2009 年鹽漬化耕地以轉入為主,2009—2019 年鹽漬化耕地以轉出為主,3 期轉化矩陣中,其他類型均以轉出為主,轉化為非鹽漬化或不同程度鹽漬化耕地的面積分別為365.46、414.65、556.79 km2,耕地的開墾力度呈加大趨勢。