關節鏡微創技術在膝關節骨創傷治療中的臨床效果分析

黃濟嘉, 陳歌海, 黃偉楨, 張育斌, 楊周生

[廣東省普寧人民醫院 外六科 (骨科), 廣東 普寧 515300]

膝關節是人體中承受重力最大的關節組織, 其功能好壞和穩定性會直接影響甚至決定人體的活動和負重能力。 隨著我國交通和建筑行業的快速發展, 各類創傷所導致的膝關節損傷發生率也有所提高, 膝關節骨創傷逐漸成為骨科臨床上重點關注的疾病類型之一。 受到以往醫療技術的限制, 膝關節骨創傷的整體治療效果較差, 而臨床醫師也一直在嘗試和探索一種有效的手術治療方式。 開放手術是以往臨床常用的膝關節骨創傷治療措施, 但這一治療方法存在較大的并發癥風險, 且會對患者的機體造成嚴重損傷, 患者術后恢復速度較慢, 膝關節功能亦無法快速恢復。 隨著關節鏡微創技術在膝關節骨創傷治療中的推廣應用, 患者的手術治療效果明顯改善, 手術安全性明顯提高。 本研究回顧性分析2017 年3 月至2020 年2 月期間我院收治的90 例膝關節骨創傷患者的臨床資料, 探討關節鏡微創技術在膝關節骨創傷治療中的臨床效果。

1 資料和方法

1.1 一般資料

回顧性分析2017 年3 月至2020 年2 月期間我院收治的90例膝關節骨創傷患者的臨床資料。 其中男56 例, 女34 例; 年齡 23 ~ 67 歲, 平均年齡 (46.4 ± 21.4) 歲; 髕骨骨折患者 40例, 脛骨平臺骨折患者36 例, 股骨單踝骨骨折患者14 例。 依據手術治療方案的不同分為對照組和實驗組。 對照組45 例,男 28 例, 女 17 例, 平均年齡 (45.3 ± 20.3) 歲; 髕骨骨折患者20 例, 脛骨平臺骨折患者18 例, 股骨單踝骨骨折患者 7例。 實驗組 45 例, 男 28 例, 女 17 例, 平均年齡 (47.6 ±20.9) 歲; 髕骨骨折患者 20 例, 脛骨平臺骨折患者 18 例, 股骨單踝骨骨折患者7 例。 兩組的一般資料比較, 差異無統計學意義 (P >0.05), 具有可比性。

1.2 治療方法

1.2.1 對照組 對照組患者接受常規開放手術治療, 術后實施常規負壓引流以及抗生素抗感染治療。

1.2.2 實驗組 實驗組患者接受關節鏡微創技術治療, 具體措施為: 術前妥善固定患肢, 腰硬聯合麻醉或全身麻醉, 做好手術準備工作, 打開外側手術切口, 生理鹽水持續沖洗, 保證手術在無菌條件下進行。 打開內側切口, 置入關節鏡, 對手術區域情況進行觀察, 探查交叉韌帶、 半月板和軟骨情況, 清除游離體, 復位處理絞索卡壓的半月板。 Ⅰ型、 Ⅳ型脛骨平臺骨折患者直接實施擠壓復位處理, 隨后使用2 ~3 枚螺釘進行固定;Ⅱ型、 Ⅲ型脛骨平臺骨折患者在平臺下打開手術切口, 軟骨和分離骨塊撬撥復位后進行擠壓復位處理, 隨后進行克氏針固定, 由小切口植入骨, 修補缺損部位, 最后通過拉力螺釘妥善固定。 對于股骨單髁骨骨折患者, 首先在骨折塊上置入一枚克氏針, 實施輔助撬撥復位, 隨后進行骨盆復位鉗經皮擠壓, 實現復位輔助, 置入2 ~3 枚螺釘固定。 對于髕骨橫形骨折患者,使用2 把尖齒復位鉗進行復位, 在髕骨上下極穿入克氏針, 在克氏針出入點打開小切口, 鋼絲經皮下隧道置入, 起到固定的作用。

1.3 觀察指標

①觀察兩組治療3 個月后的臨床療效。 優: 手術治療后,膝關節無疼痛感, 活動能力完全恢復正常; 良: 手術治療后,膝關節出現輕微疼痛感, 活動范圍明顯擴大; 差: 手術治療后, 膝關節疼痛感嚴重, 且活動能力明顯受限。 ②通過膝關節HSS 評分系統對兩組患者的膝關節疼痛感、 功能、 活動度、 肌力、 屈曲畸形、 穩定性等情況進行評價, 總分100 分, 評分越高則膝關節功能越好。 ③通過VAS 評分系統對患者手術治療前后的疼痛程度進行評價, 評分0 ~10 分, 評分越高則疼痛感越嚴重。

1.4 統計學分析

通過 SPSS 22.0 統計學軟件處理數據。 計數資料以 n (%)表示, 應用 χ2檢驗; 計量資料以均數 ± 標準差 () 表示,應用 t 檢驗。 P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

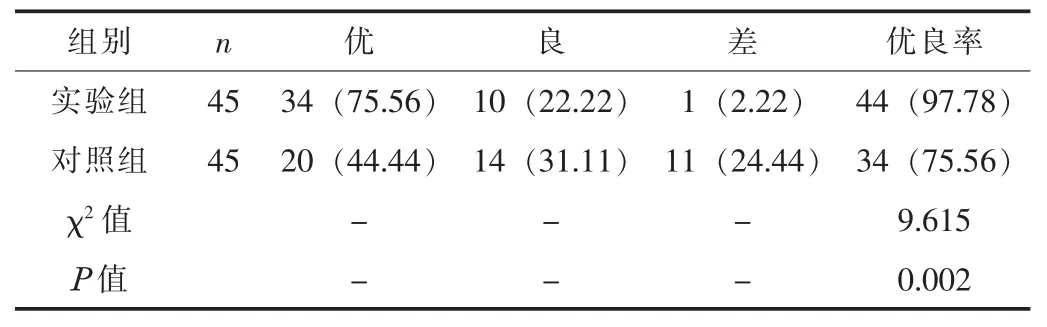

2.1 兩組患者的臨床治療效果比較

實驗組患者的手術治療優良率為97.78%, 顯著高于對照組的 75.56%, 差異有統計學意義 (P <0.05)。 見表 1。

表1 兩組患者的臨床治療效果比較 [n (%)]

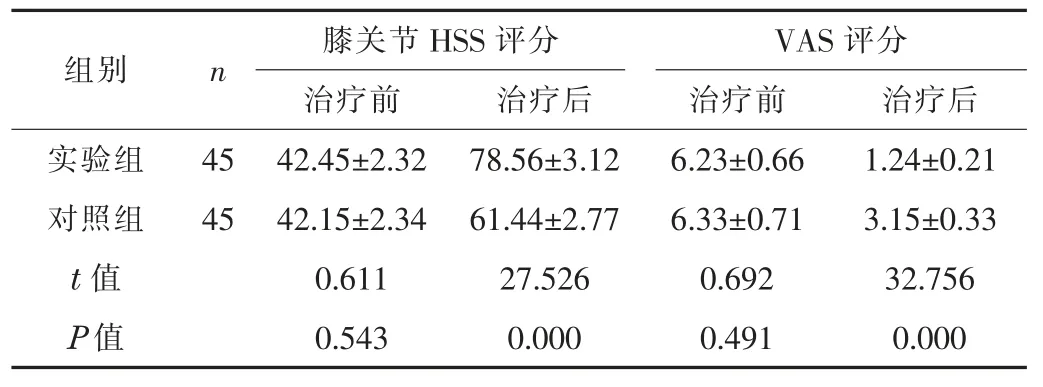

2.2 兩組患者的膝關節HSS 評分和VAS 評分比較

治療前, 兩組患者的膝關節HSS 評分和 VAS 評分比較,差異無統計學意義 (P >0.05); 治療后, 實驗組患者的膝關節HSS 評分顯著高于對照組, VAS 評分顯著低于對照組, 差異有統計學意義 (P <0.05)。 見表 2。

3 討論

膝關節骨創傷是一種臨床常見的骨科創傷性疾病, 該疾病的發生會對患者的活動能力和生活質量造成嚴重的不良影響。隨著人們出行方式和生活方式的發展和改變, 運動損傷、 工業操作事故以及交通事故等所致的膝關節骨創傷發生率也明顯提升[1-3]。 膝關節組織結構相對較為復雜, 也是人體內核心的承重關節, 當其發生損傷時, 會降低患者的運動能力。

表2 兩組患者的膝關節HSS 評分和VAS 評分比較 (, 分)

表2 兩組患者的膝關節HSS 評分和VAS 評分比較 (, 分)

組別 n 膝關節HSS 評分治療前 治療后 治療前 治療后實驗組 45 42.45±2.32 78.56±3.12 6.23±0.66 1.24±0.21對照組 45 42.15±2.34 61.44±2.77 6.33±0.71 3.15±0.33 t 值 0.611 27.526 0.692 32.756 P 值 0.543 0.000 0.491 0.000 VAS 評分

關節鏡微創技術是一種新型的、 有效的膝關節骨創傷治療措施, 這一治療方法能夠利用關節鏡技術對手術視野進行清晰觀察, 最大限度減少手術過程中的暴露面積和時間, 為手術醫師提供更加有力的支持, 對患處情況進行清晰觀察。 手術治療過程中通過生理鹽水清洗關節腔, 確保手術治療的無菌環境,降低術后并發癥和感染的風險, 保證手術治療的安全性[4-5]。相比常規的開放手術治療, 關節鏡微創技術還具有疼痛感較輕、 切口較小、 手術刺激較輕等優勢, 而其核心優勢在于手術切口較小, 且無需完全暴露關節腔, 從而能夠顯著降低手術治療對患者關節周圍肌肉組織造成損傷的風險, 且術后關節表面不會出現明顯的瘢痕, 對于機體的刺激程度較輕[6-7]; 同時,患者對于這一手術治療方式的耐受度和接受度也更好。

本研究結果顯示, 實驗組的手術治療優良率為97.78%, 顯著高于對照組的 75.56%, 差異有統計學意義 (P <0.05); 實驗組治療后的膝關節HSS 評分顯著高于對照組, VAS 評分顯著低于對照組, 差異有統計學意義 (P <0.05)。

綜上所述, 關節鏡微創技術治療膝關節骨創傷患者具有較為理想的效果, 患者術后膝關節功能恢復快, 疼痛程度輕, 可作為臨床首選的治療方式, 具有較高的推廣和應用價值。