肺纖維腺瘤1例

何佳慧,吳正升

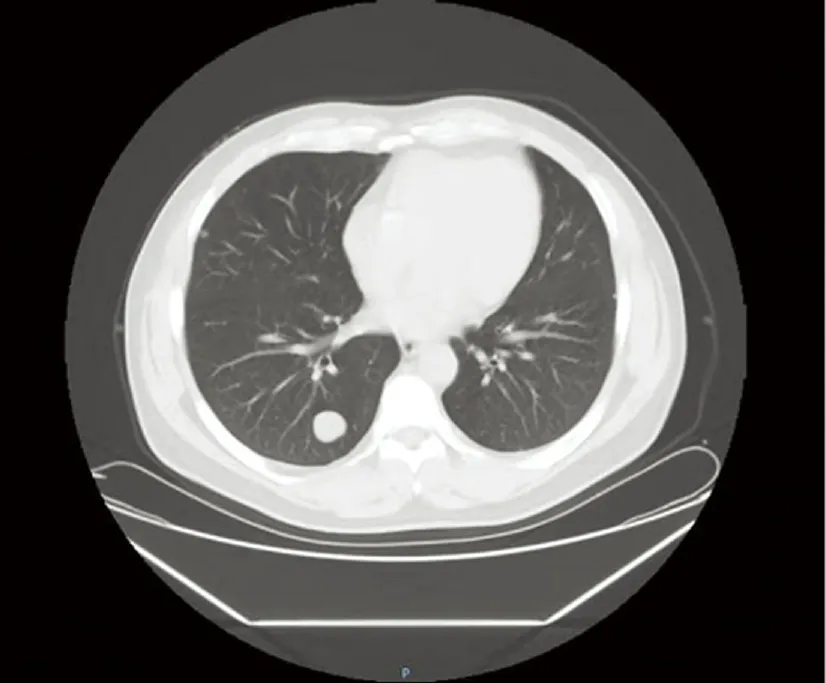

患者男性,42歲,既往體健。1個月前無明顯誘因下出現咳嗽、咳痰、夜間呼吸粗就診當地醫院,行胸部CT示:兩肺支氣管炎,兩肺多發結節灶。為求進一步治療,來安徽醫科大學第一附屬醫院高新院胸外科就診。胸部CT示:右肺下葉占位(圖1),考慮良性可能大,錯構瘤可能;雙肺微小結節,建議隨訪。遂行右肺下葉楔形切除術,送病理檢查。

圖1 胸部CT示右肺下葉見一結節,密度均勻,邊界較清楚

病理檢查眼觀:肺葉楔形切除標本1個,大小6 cm×2.6 cm×2 cm,切面見一灰白色腫物,大小2.1 cm×1.9 cm×1.6 cm,質稍韌,邊界清楚,無包膜,腫物距最近肺膜約0.4 cm,其余肺組織內未見明顯結節。鏡檢:鏡下腫瘤邊界清楚,由上皮和間質成分混合而成(圖2),上皮呈縫隙狀和腺泡狀排列,由單層立方上皮或柱狀上皮呈鞋釘樣分布,細胞間隔存在,且無明顯異型;間質由雜亂無章的梭形成纖維細胞和深淺不一的膠原形成,梭形細胞溫和(圖3)。間質成分包圍上皮,部分向腺腔內突出,可形成乳頭狀結構。病變區域內未見明顯壞死及出血。免疫表型:上皮細胞TTF-1(圖4)、Napsin A、CK7、EMA均陽性;間質細胞vimentin(圖5)、CD34均陽性,desmin、SMA均陰性,Ki-67增殖指數約3%。

圖2 腫瘤由上皮和間質細胞混合而成,上皮呈縫隙狀和腺泡狀排列,間質和上皮細胞可形成分支 圖3 上皮和間質細胞無明顯異型,上皮呈鞋釘樣排列 圖4 上皮細胞TTF-1呈陽性,EnVision兩步法 圖5 間質細胞vimentin呈陽性,EnVision兩步法

病理診斷:(右肺下葉)肺纖維腺瘤。術后隨訪5個月,未見腫瘤復發和轉移,目前患者狀況良好。

討論肺纖維腺瘤屬于肺罕見的良性病變,形態學類似乳腺纖維腺瘤。1944年由Scarff和Gowar首次提出[1],其屬于錯構瘤還是真性腫瘤目前仍存在爭議[2]。國內外檢索21例文獻報道肺纖維瘤腺患者均為成人,無性別差異,平均年齡57歲,平均直徑2.9 cm[3]。一般無明顯癥狀,偶有胸痛、咳嗽或咯血,常在胸部X片或CT掃描中偶然發現[3-4]。組織病理學檢查見腫瘤常單發,界限清楚、無包膜,呈圓形或卵圓形,是由上皮和間質細胞組成的雙相性腫瘤,偶爾可見嗜酸性分泌物及鈣化,其間沒有成熟的間質成分,如脂肪、肌肉或軟骨樣組織,罕見壞死或出血。上皮和間質細胞均勻分布,間質成分包圍腺上皮,在腺腔內可形成多個尖端、小的或棍狀的突起,形似鹿角樣分支,從而形成復雜的分支狀或葉狀生長的獨特模式。有些孤立的小腺腔可呈同心旋轉結構[2,5]。上皮形成的腺體樣結構,內襯單層立方或柱狀上皮,細胞呈鞋釘樣排列,細胞核呈圓形或卵圓形,大小無明顯差異,分化成熟[6]。上皮細胞TTF-1、Napsin A、CK7、EMA、E-cadherin均陽性。間質由無序排列的梭形成纖維細胞和膠原形成,可伴黏液變性,梭形細胞較溫和。間質細胞vimentin、CD34均陽性,部分病例間質SMA、desmin、ER、PR陽性,但S-100、BCL-2均陰性。Ki-67增殖指數低(一般<5%)[2-3]。Fusco等[7]報道從分子水平發現肺腺纖維瘤可能與NAB2-STAT6融合基因有關。

鑒別診斷:(1)肺內孤立性纖維性腫瘤(solitary fibrous tumor, SFT),雖然具有和肺纖維腺瘤相似的間質成分,但SFT包圍正常的肺泡上皮,與纖維腺瘤中上皮散在分布及復雜排列的結構相比,SFT表現為無模式的生長方式,鏡下由富于細胞的密區和富含膠原纖維的稀疏細胞區組成,STAT-6、CD34和BCL-2均陽性[5]。(2)硬化性肺泡細胞瘤(pulmonary sclerosing pneumocytoma, PSP),一般也無明顯癥狀,但好發于成年女性。鏡下多為血管瘤樣區、乳頭區、實性區和硬化性間質區4種成分混合存在,一般至少以3種成分混合為主,主要由表面立方上皮細胞和圓形間質細胞構成,其間可夾雜不同程度的出血及含鐵血黃素沉著[8]。免疫組化標記上皮細胞TTF-1陽性,但間質圓形細胞TTF-1和vimentin均陽性,與肺纖維腺瘤不同。(3)肺母細胞瘤,屬于肺的雙相性腫瘤,它由未成熟的上皮和間質混合而成,有明顯的惡性間質成分,伴大量出血和壞死。

肺纖維腺瘤屬于良性病變,手術切除是最佳的治療方法。目前尚無原發性肺纖維腺瘤復發或轉移的報道,應避免過度的臨床干預。