語文核心素養理念下文言文閱讀教學應教出“四味”

摘 要:2019年5月底,筆者到內蒙古科右中旗巴彥呼舒第三中學支教,其間以同課異構的形式給高二年級學生上了《伶官傳序》一課。該課例筆者就是圍繞文言文閱讀的“四味”進行的教學設計,體現了筆者對語文核心素養理念下文言文閱讀教學的一些思考與認識,這節課的教學內容對于我們在語文核心素養理念下探究文言文閱讀教學會有一定的啟迪與思考。

關鍵詞:語文核心素養;文言文閱讀教學“四味”;《伶官傳序》

語文核心素養主要包括“語言的建構和運用”、“思維的發展和提升”、“審美的鑒賞和創造”以及“文化的理解和傳承”四個大的方面。如何貫徹與落實語文核心素養理念是語文教學的當務之急。依照語文核心素養理念的要求,通過多年的教學實踐,筆者認為文言文閱讀教學應教出“四味”,即“思”味、“語”味、“文”味、“新”味。下面就以《伶官傳序》為例,談談我的一點思考與體會。

一、教出“思”味

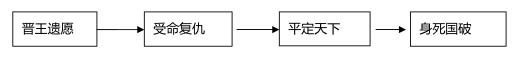

這里的“思”指的是思維。語言與思維是語文核心素養理念對語文學習提出的兩大主要任務。提升學生的思維認知水平是對閱讀教學提出的一項基本要求,文言文閱讀也不例外。過去我們的文言文閱讀教學往往忽視對學生思維指導與訓練。在《伶官傳序》的教學設計中,筆者就將提升學生思維作為了閱讀教學的一個重要內容。在學生疏通、理解文意的基礎上,筆者安排的第一項學習任務是:作者在文中提出了“豈得之難而失之易歟?抑本其成敗之跡,而皆自于人歟?”的觀點,請用圖形表示出莊宗成敗的軌跡,并結合文章內容說說這樣畫圖的原因。設計這一環節的主要目的就是改變學生固有的閱讀思維,將文本中的文字信息轉化為圖形,通過這種信息的轉化,學生們得以更加直觀地理解文中“豈得之難而失之易歟?抑本其成敗之跡,而皆自于人歟?”的結論。很多學生與我料想的一樣,畫出的圖形完全不對。他們畫出的是文章的行文結構圖,都是直線型的圖形,大致圖形如下:

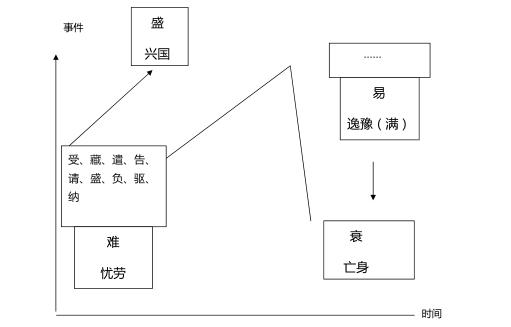

這些學生明顯是受固有思維的限制,未審清任務要求,畫出的不是莊宗成敗的軌跡。想要畫對圖形,必須要認真閱讀文本和業下注解,檢索出重要的時間節點和主要事件,以時間為橫坐標,以事件為縱坐標畫出的軌跡圖形大致如下:

這個看似簡單的學習任務,學生在完成時卻出現了明顯的失誤,老師通過糾正學生的思維偏差,引導學生改變固有思維模式,提升學生的思維品質。如果我們的文言文閱讀教學能夠對學生的思維產生影響,以提升學生思維品質和思維能力作為一項重要的教學內容,我們的文言文閱讀教學會走向更為廣闊的空間,也會使我們的教學“思”味十足,魅力無限。

二、教出“語”味

“語”味指的是“語文味”。“語文味”就是要通過感悟、涵泳、理解、分析字詞、語句,構建和運用語言,從而提升學生的閱讀與寫作能力。李海林老師認為:缺少了對語言文字推敲與琢磨的語文課是“語文教育的自我放逐”。①可見,語文味在語文教學中的地位。文言文閱讀中教出“語文味”尤為重要。文言文閱讀教學中的“語文味”,不僅體現在文言實虛詞的積累運用,文言語句的理解和翻譯上,更為重要的是通過對文中重點詞句的理解和分析,進而把握作者隱藏于字里行間的的思想與情感,領悟文章的主旨與內蘊。在《伶官傳序》的設計中,我對學生布置的第二項閱讀任務是:從文中找出作者表現莊宗“得天下難失天下易”的字句,并對這些字句進行分析。這個任務主要目的是把學生引入品味語言的閱讀環節中。學生通過對文中“受、藏、遣、告、請、盛、負、驅、納”這些文字的品讀、分析,理解作者是如何通過文學化的語言表現莊宗得天下過程的艱難與不易的。然后再引導學生分析:寫“得天下”時作者使用了大段文字:“世言晉王之將終也,以三矢賜莊宗而告之曰:‘梁,吾仇也;燕王,吾所立,契丹,與吾約為兄弟,而皆背晉以歸梁。此三者,吾遺恨也。與爾三矢,爾其無忘乃父之志!莊宗受而藏之于廟。其后用兵,則遣從事以一少牢告廟,請其矢,盛以錦囊,負而前驅,及凱旋而納之。方其系燕父子以組,函梁君臣之首,入于太廟,還矢先王,而告以成功,其意氣之盛,可謂壯哉!”,而寫莊宗“失天下”時僅用了:“及仇讎已滅,天下已定,一夫夜呼,亂者四應,倉皇東出,未見賊而士卒離散,君臣相顧,不知所歸。至于誓天斷發,泣下沾襟,何其衰也!”寥寥幾句。利用文字的多寡,鮮明而生動地表現了“得天下難失天下易”的主旨并夾雜著作者的思想感情。最后再讓學生跳出本堂課,聯系過去學過的《阿房宮賦》和《過秦論》等其它文章進行總結歸納,進一步加深對使用文字的多寡來表現文章主題與內涵的語言運用手法的理解與認識。任何離開了對語言文字分析與理解的閱讀教學都是無效的閱讀教學,文言文閱讀更是如此。這既是語文核心素養對文言文閱讀教學的基本要求,也是我們進行文言文閱讀教學的第一要務。

三、教出“文”味

閱讀一篇文言文,除了品味思維和語言外,對整篇文章的謀篇布局、寫作手法進行整體鑒賞與評價,也是文言文閱讀教學的重要組成部分,這就是我所謂的教出“文”味。在教學中要對整篇文章的謀篇布局、寫作手法進行整體鑒賞與評價,不能空洞的、抽象的進行,必須以具體的、有針對性、能激發學生思考的問題進行引領。在《伶官傳序》的教學中,我是以這樣兩個問題展開的。問題一:“故方其盛也,舉天下豪杰,莫能與之爭;及其衰也,數十伶人困之,而身死國滅,為天下笑。夫禍患常積于忽微,而智勇多困于所溺,豈獨伶人也哉!”這一段內容能否刪去呢?說說你的意見。問題二:《伶官傳序》是為新五代史《伶官傳》寫的序,可為什么在這篇序中不重點寫伶官,而是寫莊宗李存勖呢?這算不算偏題呢?這兩個問題的設計目的是引導學生從謀篇布局、寫作手法的角度對這篇序進行分析與鑒賞。學生們通過研讀課文、小組討論、分析比較,紛紛闡發了自己的意見。問題一,這一段文字不能刪的理由是1、結構章法、謀篇布局的需要,收尾照應。2、借古諷今,寫作目的的需要。3、伶官傳序,點明題目的需要。問題二,本文不重點寫伶官而重點寫莊宗的緣由為:1、莊宗得失天下與伶人無必然關系。2、史傳的序與書序、贈序或其它序言是有區別的,例如《蘭亭集序》《送東陽馬生序》。3、作者寫作《伶官傳》的目的是借古諷今,以史為鑒,可知興替。王榮生教授在《文言文教學教什么》一書中提出文言文教學要“著力于文言文的章法考究之處、煉詞煉句處”②的問題,但究竟怎樣在教學中引導學生去完成這一閱讀任務,需要我們語文教師深思熟慮、精心設計。只有這樣,才能真正地為學生開啟文學鑒賞評價的窗口,引領學生去探究與發現文學藝術獨有的風采與魅力。

四、教出“新”味

這里的“新”指的是帶領學生品讀出文言作品在當今時代的價值與意義,或是站在當代人的立場和角度對文言作品做出新的評價與思考。白居易說“文章合為時而著,歌詩合為事而作”。所有的文學作品都是時代的產物,具有鮮明的時代特征。老師在指導學生閱讀文言作品時,必須要引導學生讀出“新”味,讀出“新”解,這是語文教育賦予我們每一位語文教師的責任與使命。筆者在《伶官傳序》閱讀教學的最后為學生們布置了如下的作業:歐陽修在《伶官傳序》中所評述的道理,對于生活在今天的我們還有沒有借鑒意義?說說自己的認識,寫一段不少于200字的議論性文字。布置這一作業的目的是引導學生以當代人的視角去審視與認識《伶官傳序》這篇經典文言作品在今天的價值與意義。學生在作業中表述的觀點如下:1、“夫禍患常積于忽微,而智勇多困于所溺。”啟發我們勿以惡小而為之,勿以善小而不為。玩物喪志,正確對待興趣愛好,不可沉迷其中,不能自拔。2、“憂勞可以興國,逸豫可以亡身。”教育我們生于憂患,死于安樂,要居安思危,戒驕戒躁。3、“滿招損,謙得益。”要求我們不被眼前的成功所迷惑,保持謙虛謹慎的作風。4、從莊宗成敗的歷史中可以看出,“不忘初心,牢記使命”的重要性,青年人要勇于擔當,永遠行走在路上。5、以史為鑒,盛衰由人。一個人做事強調內因,不怨天不尤人。很多語文老師總是抱怨學生對學過的經典文言篇目記不住,印象不深。學生為什么對經典不敢興趣,沒有印象呢?其實是我們缺少給經典賦予“新”的滋味。當我們引導學生把經典讀“新”時,經典才會煥發出新的生命力,才能真正成為經典,我們語文老師才不辱使命。

參考文獻

[1]李海林.《語文教育的自我放逐》上.2011年7月

[2]王榮生.《文言文教學教什么》.華東師范大學出版社.2014年12月

作者簡介:

丁欣欣(1977-),男,北京市通州區人,高級教師,主要從事高中語文教學研究。