高鐵開通、金融集聚與區域創新

覃朝暉,魏藝璇,范亞莉

摘? ?要:隨著我國經濟形態的轉變,科技自立自強和創新驅動發展已成為我國發展的重要戰略支撐。選取2004—2018年地級市面板數據,采用雙重差分模型實證檢驗了高鐵開通對區域創新的影響,并進一步以金融集聚為視角分析了其內在的影響機理。實證結果表明:較于未開通高鐵的城市,開通高鐵的城市區域創新水平更高,且該結果經過內生性和穩健性檢驗后依然成立;金融集聚是高鐵開通影響區域創新的內在機制;進一步分區域研究發現,東部地區高鐵開通引致金融集聚促進區域創新的效果最顯著。因此,我國應持續推進高鐵建設,充分發揮高鐵開通帶來的經濟效益,同時還應考慮我國東中西部地域差異、資源要素分布不均等問題,加強政策傾斜,逐步完善高鐵建設網絡,促進城市創新水平提升,穩定區域經濟均衡發展。

關? 鍵? 詞:高鐵開通;金融集聚;區域創新;異質性

中圖分類號:F832;F124? ? ? 文獻標識碼:A? ? ?文章編號:2096-2517(2021)06-0003-12

DOI:10.16620/j.cnki.jrjy.2021.06.001

一、引言與文獻綜述

黨的十八大提出“科技創新是提高社會生產力和綜合國力的戰略支撐,必須擺在國家發展全局的核心位置。”要高度重視科技創新,實施創新驅動發展戰略。創新驅動發展戰略的主要內容之一就是提高自主創新能力。2017年黨的十九大會議上,習近平總書記再次在報告中指出,“創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐”,只有擁有強大的自主創新能力,才能在激烈的國際競爭中占據主導地位。2020年,我國授權發明專利53萬件,已提前完成國家“十三五”規劃目標①。目前,推動創新驅動發展,提高創新水平,改善經濟發展不平衡不充分已成為我國現階段發展的重要戰略,在此背景下,如何提升區域創新能力成為了學術界研究的重點。

與此同時,隨著經濟的迅猛發展,我國高速鐵路發展銳不可當。 自2003年我國第一條高速鐵路開通運營以來,到現在已擁有世界上最大的高速鐵路網。國務院2016年頒布了《中長期鐵路網規劃》,其中指出2025年全國高速鐵路將增加到3.8萬公里,2030年將形成“八縱八橫”的高速鐵路網。截至2020年底, 我國高鐵運營里程達3.79萬公里,較2015年末的1.98萬公里增長近1倍,穩居世界第一, 高鐵網覆蓋94.7%的百萬以上人口城市,2008年提出的“四縱四橫”高鐵網絡布局已基本完成,“八縱八橫”的主骨架也已搭建七成以上。目前,高鐵帶來的交通便利已惠及全國180個地級市、370多個縣級市, 貫穿了全國50萬人口以上的大型城市①。隨著現代交通基礎設施的快速發展,高速鐵路打通了城市邊界壁壘,克服了地理空間阻隔,有效提高了城市間可達性,對我國社會經濟活動帶來了一定的影響[1]。高鐵開通帶來的地域可達性縮短了城市間的鐵路運行時間, 加快了金融資本等創新要素的流動與集聚,為創新活動創建了更為有利的外部環境, 進而影響我國區域創新活動的進行與產出。

隨著高鐵的迅猛發展,越來越多學者開始關注高鐵開通后所帶來的影響效應。目前國內有關高鐵的研究主要集中在宏觀經濟、區域經濟、交通空間這幾個方面。王謝勇等(2015)、王雨飛等(2016)研究發現高鐵開通對經濟發展有促進效應,認為高鐵開通改變了區域和城市的空間結構、分布結構和層級結構[2-3]。高鐵開通可以帶動配套產業發展, 還可以吸引大量資金進入沿線地區,促成鐵路沿線地區的城市發展與建設,創造新的就業機會,從而產生良好的社會經濟效益[4]。

高鐵建設可以通過促進GDP增長、 增加就業機會以及擴大內部需求三個方面拉動區域經濟增長,因此開通高鐵對于區域內經濟和社會發展具有重要意義[5]。劉志紅等(2017)通過研究鄭西高鐵,發現高鐵開通對區域經濟有正向效應,且經濟效應有一定的滯后期[6]。Ahlfeldt等(2010)基于新經濟地理學理論研究發現高鐵開通后,站點城市的經濟增長率提高了2.7%[7]。除此之外,張莉等(2013)通過構建模糊綜合評價模型,發現區域內的交通、經濟、社會等方面在高鐵開通之后都有一定程度的提升[8]。董艷梅等(2016)研究了高鐵開通影響區域經濟增長的內在機理,發現高鐵建設可以顯著促進城市經濟增長,具體表現在相比于非高鐵城市,高鐵城市的就業率、工資和經濟發展水平更高[9]。然而也有學者認為高鐵開通對促進區域經濟無明顯作用。王壵等(2014)認為高鐵建設耗資巨大、投資回報期長,在短期內并不會帶動地區的經濟增長[10]。張克中等(2016) 研究發現高鐵建設通過影響固定資產投資進而影響沿途地級市的經濟增長率,且對離中心城市越近的地級市負面影響越大[11]。

高鐵開通通過優化城市間空間布局,將經濟發達地區和欠發達地區連接在一起,實現城市間整合發展,對區域空間重構具有積極作用[12]。方大春等(2014) 基于對長三角城市群的研究發現,開通高鐵使得城市間交通網絡的空間關聯性更強,空間向心力分布更集中,極大地優化了長三角城市群交通網絡空間結構[13-14]。除此之外,張書明等(2013)從旅游客源市場、旅游行為方式、旅游產業資源三方面分析了高鐵開通對旅游業發展的影響[4]。黃愛蓮(2011)以光武高鐵為例, 研究認為高鐵拉動了粵湘鄂旅游,改變了客源市場格局, 促進了周末游和短途游的增加,對區域旅游發展具有顯著意義[15]。

學者們對高鐵開通與區域創新之間的關系進行了論證,有肯定與否定兩種結果。肯定論認為,高鐵開通引發的創新要素流動效應提高了城市創新水平,且不同規模和地理區位城市的創新促進效應存在差異[16-18]。部分學者從知識溢出角度分析了高鐵開通帶來的知識和技術流動問題,認為其通過降低創新活動的社會成本和投資風險進而影響城市創新活動[19]。還有學者認為高鐵開通壓縮的時空距離有利于知識的產生和傳播,而知識的溢出有利于區域創新活動的開展[20-21]。否定論認為,高鐵開通會產生“虹吸效應”,導致邊緣地區資源要素外流,擠壓落后地區的創新能力[23],抑制沿線城市的創新行為,不利于創新活動的進行。高鐵耗資巨大,投資回報期長進而增加了政府錯失發展其他產業的機會成本,不利于地區的創新發展[10]。而高鐵沿線配套設施的建設也容易造成地方政府財政赤字壓力,減少政府的創新投入[22]。

不難發現, 隨著我國高速鐵路的不斷發展,眾多學者對其帶來的經濟效應進行了分析與論證,但未形成統一結論。 基于以上分析, 本文以2004—2018年中國285個地級市為研究對象, 采用雙重差分模型,實證檢驗高鐵開通與區域創新之間的關系,并厘清二者之間的內在關系與邏輯,同時進行區域異質性檢驗,為進一步擴大高速鐵路建設和推動區域創新發展提供意見與建議。本文邊際貢獻包括:首先,現有研究大多集中在省域層面,缺少地級市層面的分析,使高鐵對區域創新影響的精確度有限。其次,城市與城市之間存在較為明顯的差異化特征,使得高鐵對不同城市創新的影響也會存在差異,這在現有的研究中未被重視。

二、理論假說

內生增長理論表明,創新活動是促進經濟長期增長的主要動力。信息匱乏和融資約束都將導致企業創新活動無法進行, 只有擁有強有力的資金支持,才能持續推進創新項目進行,提高創新產出[23]。高鐵開通使沿線城市更加開放,促使外部資金更加順暢地流入高鐵沿線城市[24],為創新活動提供充足的資金支持。一方面,高鐵開通縮短了城市與城市之間的時間距離,降低了往來交通成本,為創新活動的前期投入節約了大量時間和資金; 另一方面,高鐵開通提高了城市間的可達性,加強了彼此間的交流合作,擴大了創新活動進行的范圍。這兩方面共同引發人才、資金等創新要素在高鐵沿線城市間流動,為了獲得更高的要素收益而進行新的區位選擇。另外,非高鐵城市的可達性和區位條件明顯趕不上高鐵城市,這將促使創新資源要素涌入高鐵城市,使高鐵城市與非高鐵城市間的創新要素重新配置。基于以上分析,提出假設1。

假設1: 高鐵開通可以促進區域創新水平的提升。

高鐵開通為城市交通帶來了極大的便利化,而便利的交通基礎設施有利于金融集聚的形成[25]。主要包括以下兩個方面:首先是規模經濟。交通基礎設施的完善為創新資源要素的區際流動提供了便利通道,交通便捷條件下有利于商品集貿中心的形成,由此產生大量的經濟交易活動。同時金融服務需求伴隨交易活動產生, 吸引各類金融行業入駐,從而可以提高該地區的經濟發展水平。地區經濟發展水平的上升有利于提升政府購買力和提高政府投資,為進一步完善交通基礎設施和拓展金融行業業務提供保障,進而促進金融集聚。再次是知識溢出,高鐵開通減少了交通往來成本,有利于創新資源要素流動,助推彼此溝通與合作。頻繁的交流與知識碰撞有利于新知識與技術的產生,促成知識溢出。而交通便捷度越高,越有利于區際間的溝通交流,知識溢出程度也越高。基于面對面(Face-to-Face)理論,高鐵開通加快了人力資本流動,區域間勞動力流動加速了知識溢出。知識溢出對金融業具有積極作用,有利于彼此間信息共享,達成進一步的合作交流,吸引金融機構的集聚。除此之外,勞動力和知識的交匯還為金融創新創造了源泉,為了進行金融創新、獲取信息來源,新的金融機構也將紛紛加入,促進金融業更進一步集聚。

高鐵開通可以促進金融集聚,作為支持科技創新發展的一股重要力量, 金融除了能為其提供資金支持, 還可以幫助分散創新過程中所面臨的風險[26-27]。高鐵開通帶來的金融集聚可以通過創新激勵效應、網絡經濟效應和資源配置效應來帶動區域經濟創新發展[28-29]。首先是創新激勵效應,金融集聚可以收納社會閑散資金并投入到創新項目,緩解創新活動的信貸約束,分散技術創新風險,從而為后續的創新研發活動提供資金支持和長效激勵。其次是網絡經濟效應, 高鐵開通提高了地區間的可達性,加快了創新要素的流動與集聚。金融集聚形成的金融網絡可以降低市場交易費用,提高地區的市場化水平; 還可以加強金融行業間的交流與合作,有利于避免逆向選擇問題。 最后是資源配置效應,金融資源在高鐵建設地區充分流動匯集,各種資源舍短取長、重新配置,有利于營造良好的經營環境,產生規模經濟效應,從而吸引更多人力、資金等創新資源的區際流動,加速企業資金流轉,緩解創新活動的融資約束, 提高地區的創新水平和創新發展。基于以上分析,提出假設2。

假設2:高鐵開通引致金融集聚促進了區域創新。

區域創新增長主要來源于研發投入和知識溢出,由于我國地區經濟發展不均衡,城市與城市之間差異化水平較大,使得不同地區間高鐵開通對區域創新的影響有所不同。自改革開放以來,東中部地區作為中國引領經濟發展的中心,擁有更為完善的基礎設施體系、公共服務網絡和更豐富的創新資源與要素,同時也擁有易于發展高速鐵路運輸的地理區位優勢,因而高鐵開通帶來的金融集聚效應可以更為充分的發揮。而西部地區本身基礎設施建設、公共服務水平和創新資源不足,再加之地屬偏僻,不利于高速鐵路的開發與建設,因此高鐵開通帶來的效益可能有限。基于以上分析,提出假設3。

假設3:高鐵開通促進區域創新具有異質性特征。

三、實證模型設定

(一)樣本設定與數據來源

本文以2004—2018年中國285個地級市為研究對象進行實證研究。同時遵循以下標準對樣本進行了篩選與處理:(1)地級市選取中剔除了巢湖市、三沙市、 儋州市這些進行了行政區劃調整的城市,并剔除了無農村戶口的深圳市,而將地級市內的縣區調整納入樣本研究;(2) 考察期內烏蘭察布市撤盟設市,襄陽市地級市更名,以及海東市、思茅市、臨滄市、隴南市等均發生撤地設市,本文仍將其視為同一觀察對象;(3) 剔除存在缺失值和異常值的樣本。本文數據來源于國家統計局、《中國城市統計年鑒》《中國區域統計年鑒》,為了避免數據誤差,本文還使用各地級市歷年統計年鑒及統計公報對關鍵數據進行了比對校正。實證研究中所使用的高鐵數據來自《中國鐵道年鑒》、高鐵網、12306鐵路官方網站等。

(二)模型設定

本文研究的主題是高鐵開通對區域創新影響,理論上可以通過對比開通高鐵城市和沒有開通高鐵城市的區域創新水平進行簡單的分析,但隨著我國經濟動能轉換,影響區域創新的因素眾多,隨著“一帶一路”“命運共同體”“自貿試驗區” 等的實施,各省市的區域創新水平也存在事前差異,因而無法通過簡單的橫向和縱向對比分解出這些影響,使得到的政策干預效果有偏差。因此,本文采用雙重差分法(Differernce-in-Difference)檢驗高鐵開通對區域創新的影響效應。雙重差分模型通過設置實驗組和控制組進行兩次差分的形式有效解決了研究對象的事前差異,在一定程度上減少了內生性問題,從而分離出真正的政策影響。對于各城市來說,是否開通高鐵是一個外生政策變量,省市本身對選址的影響作用較小。根據本文的樣本設定,截至2018年,我國189個城市開通了高鐵,96個城市沒有開通高鐵,這為考察高鐵開通對區域創新影響提供了一個良好的“準自然實驗”。本文將189個開通高鐵的城市作為“實驗組”,其他城市則作為“控制組”, 來研究高鐵開通對區域創新的影響效應,設定的雙重差分模型如下:

PATit=α+β1HSR+βcControlit+μit+γt+εit (1)

(1)式中,下標i表示各個城市,t表示不同年份。PAT代表區域創新水平。HSR表示高鐵是否開通的的虛擬變量,為本文核心解釋變量;若該城市在t年開通了高鐵,則HSR取1,否則HSR則取值為0。其中β1為核心解釋變量的估計系數,為本文的重點關注系數,代表高鐵開通是否對區域創新有顯著影響作用。Control為本文所選取的控制變量,βc為其估計系數;α為截距項,εit為隨機擾動項,μit和γt分別為個體固定效應和時間固定效應。

PATit=α+β1HSR+β2Bank+β3HSRit×Bankit

+βcControlit+μit+γt+εit (2)

為了檢驗高鐵開通影響區域創新的主要機制,本文建立模型(2)。(2)式中,Bank代表金融集聚,β2為金融集聚對區域創新水平的估計系數;β3是高鐵開通引致金融集聚對區域創新水平的估計系數,β3>0表明高鐵開通帶來的金融集聚促進了區域創新,反之則說明高鐵開通沒有通過金融集聚來影響區域創新。其他變量與模型(1)中一致。

(三)主要變量說明

通過文獻對比分析,創新活動的過程主要分為創新投入、創新組織和創新產出三個環節。而國家授予的發明、實用專利和外觀設計三種中,發明專利數據作為創新產出能夠反映創新活動的最終結果,創新性最強,且它包含了大量技術、創新等信息,同時各地審批標準及流程一致,具有可比性和易獲性,是目前國內外最常使用的創新衡量指標[30]。因此本文選擇發明專利授權數PAT作為被解釋變量來衡量區域創新,同時以發明專利申請數作為替代變量,用以證明回歸結果的穩健性。

高鐵開通HSR是本文的核心解釋變量。 考慮到各地級市高鐵開通時間并不一致,本文以地級市轄區內設立高鐵站點的年份作為地級市開通高鐵的時間, 由于部分地級市高鐵開通時間集中在年末,短時間內無法產生效益,對區域創新水平影響有限,因此將高鐵開通時間集中在下半年的地級市高鐵開通年份進行滯后一年處理[17]。

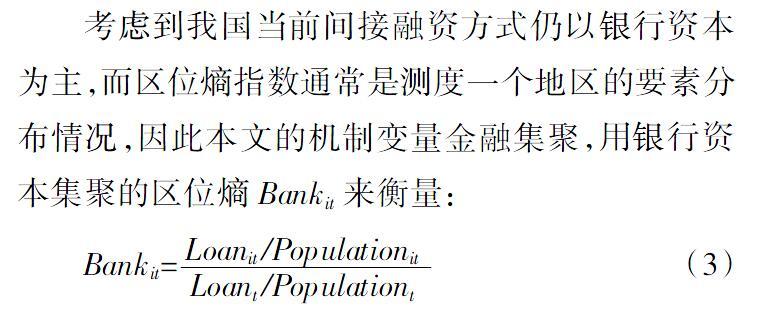

考慮到我國當前間接融資方式仍以銀行資本為主,而區位熵指數通常是測度一個地區的要素分布情況,因此本文的機制變量金融集聚,用銀行資本集聚的區位熵Bankit來衡量:

Bankit=■? (3)

(3)式中,Bankit為金融集聚水平,Loanit表示i地區t年末金融機構貸款余額,Populationit表示i地區t年末總人數,Loant表示全國t年末金融機構貸款余額,Populationt表示全國t年末總人數國總人數。Bankit值越大,表示該地區金融行業的發展規模及在全國金融業中的占有比例越大,該地區的金融集聚水平也越高。

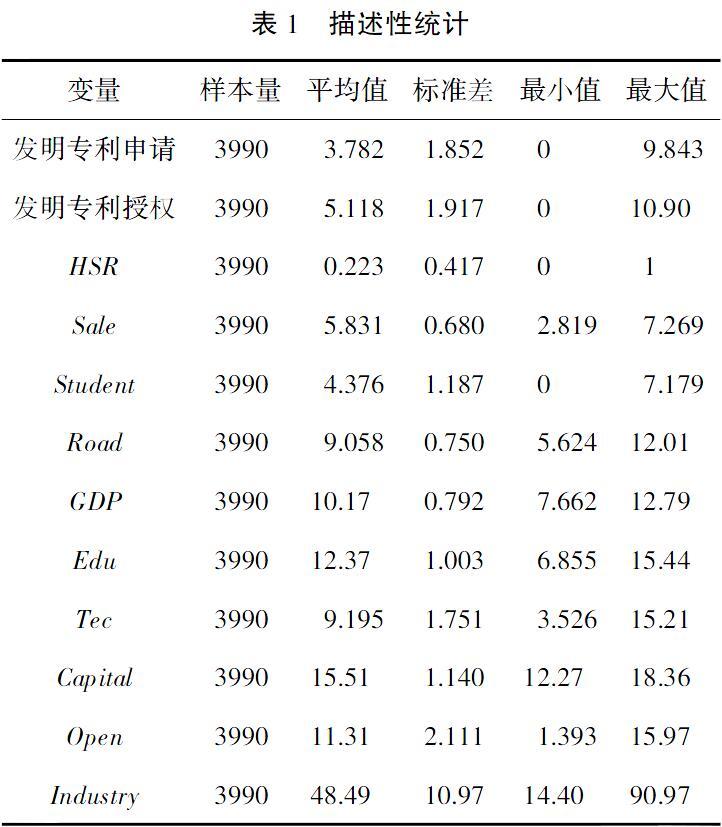

由于影響區域創新水平的因素眾多,參考既有文獻,本文還選取了一系列控制變量來消除遺漏變量對回歸結果的的影響。具體包括:城市規模Sale,用該地級市年末人口表示;人力資本Student,用該地級市在校大學生數表示;公路里程Road,用該地級市實際公路里程表示;經濟發展水平GDP,用該地級市人均GDP表示;教育水平Edu,用該地級市財政支出中教育支出總額來表示;科技發展水平Tec,用該地級市財政支出中科技支出總額來表示;資本存量Capital,用該地級市固定資產投資總額來表示;對外開放水平Open,用該地級市實際利用外資額來表示,并進行當年人民幣對美元實際匯率核算;產業結構Industry,用各地級市第二產業產值占總產值的比例來衡量。另外,本文對連續變量均進行了對數化處理。各變量的描述性統計如表1所示。

四、實證結果分析

(一)基本回歸結果分析

本文運用多期雙重差分模型考察高鐵開通對區域創新的影響。(3)和(4)是替換被解釋變量的回歸結果,(2)(4)是在(1)(3)的基礎上進一步引入控制變量的估計結果, 具體估計結果如表2所示。 在控制了其他影響因素后,HSR回歸系數在1%的水平上顯著性為正。結果表明:相比于沒有開通高鐵的城市而言,高鐵開通這一外生沖擊對該城市區域創新有著明顯的促進作用,替換變量后這一結果不變,因此該結果具有一定穩健性。高鐵通過壓縮城市間的時空距離, 提高了沿線城市的可達性, 極大縮小了交通運輸時間, 減少了創新活動的時間成本,進而促進了區域創新活動的進行。同時,城市可達性和區位條件的改善,又引發人才、技術、資金等創新要素在高鐵沿線地區重新進行區位選擇與配置,使創新要素流動和集聚加快,有助于該地區創新水平的提升。因此,高鐵開通可以有效提高區域創新水平,假設1成立。

控制變量中,城市規模Sale、人力資本水平Student、科技發展水平Tec、教育水平Edu和產業結構Industry越高的地區越有利于創新水平的提升。人才和技術作為重要的創新要素,對提高區域創新水平有著至關重要的作用。城市規模越大容納和吸收的創新要素就越多,因而規模越大、人力資本水平越高、科技發展水平和教育水平越高的地區越有利于創新活動產出,與預期結果一致。一般而言,產業結構占比越高的城市越依賴于創新發展[17],因此產業結構提高也有利于區域創新,與預期結果一致。

(二)動態檢驗

滿足平行趨勢檢驗是進行雙重差分的前提,即使不存在高鐵開通這一外生沖擊,也要保證實驗組和控制組不存在系統性差異。因此本文將在實驗前驗證高鐵開通前后實驗組和控制組是否存在顯著差異。本文借鑒Giroud(2013)[31]的做法設置高鐵開通的前項和后項虛擬變量,構建高鐵開通的反事實實驗以驗證不同時點開通高鐵城市是否存在平行趨勢,模型如下所示:

PATit=α+∑■■βtHSR+β2Controlit+μi+γt+εit (4)

(4)式中,PATit代表i市在t時期的區域創新水平,βt為重點關注系數, 用以識別高鐵開通前后對區域創新影響的動態效應和變化趨勢,分別表示不同城市開通高鐵前的第七年、第六年、第五年、第四年、第三年、第二年、第一年和當年,以及建設后的第一年、第二年、第三年、第四年、第五年、第六年和第七年的區域創新水平情況。 其他變量與模型(1)中一致。

表3顯示了模型(4)中的高鐵開通對區域創新的動態性估計結果。基于回歸結果(1)顯示,高鐵開通前的虛擬變量在開通前四年及以前的系數不顯著且為負,前三年開始系數為正,而在高鐵開通的當年開始顯著為正,且到開通后的第七年顯著性水平持續上升,表明高鐵開通對區域創新的影響效應持續存在且隨著高鐵建設年限增長效應越來越大,高鐵開通這一沖擊確實刺激了區域創新。該結果滿足了多期DID平行趨勢檢驗, 說明本文結果具有一定穩健性,即用雙重差分模型(DID)研究高鐵開通對區域創新的影響是合理可行的。

(三)機制分析

根據前文理論分析可以推出,高鐵開通可以有效提高城市創新水平,原因是高鐵開通提高了城市之間的可達性, 帶動了區域間要素流動和金融集聚。表4是根據模型(2),基于金融集聚視角計算出的高鐵開通對區域創新的影響回歸結果。其中,(1)顯示:高鐵開通和金融集聚均對區域創新有顯著正向影響, 表明高鐵開通和金融集聚均可以促進區域創新; 且高鐵開通與金融集聚的交互項在5%的顯著性水平下促進了區域創新,表明金融集聚可以促進區域創新水平的提升,而高鐵開通引致的金融集聚有效提高了該地區區域創新水平,即高鐵開通帶來的金融集聚加強了其對區域創新的正向影響。 一方面,高鐵開通完善了交通基礎設施建設,降低了交通往來成本,為創新資源要素流動提供了便利通道。便捷的交通基礎設施有利于區域集散中心的形成,繼而帶動和引發金融機構的匯集與聚集。另一方面,高鐵開通減少了在途旅行時間,促進了知識交流與合作,更容易產生“知識溢出”,吸引外部資本投入,資本的大量涌入對金融業發展產生促進作用,形成金融集聚,從而推進創新活動進行和產出。因此,假設2成立。

由于地區間地理區位不同, 資源優勢有異,經濟發展水平不均衡,基礎設施和公共服務等方面又存在較大差異,不同地區間高鐵開通帶來的經濟效應會有所不同。(2)(3)(4) 顯示的是根據城市所屬地理區位不同,東、中、西部地區的機制影響結果:東部地區高鐵開通引致的金融集聚顯著促進了區域創新, 在5%的顯著性水平下對區域創新有正向影響,說明金融集聚是東部地區高鐵開通影響區域創新水平的主要機制。而中、西部地區高鐵開通的效果不明顯。改革開放以來,東中部地區作為中國引領經濟發展的中心,除了本身經濟發展水平較高以外,本就擁有更為完善的基礎設施體系、公共服務網絡和更豐富的創新資源要素,同時也擁有更易于發展高速鐵路運輸的地理區位優勢,因而高鐵開通帶來的經濟效應可以更加充分地發揮。而西部地區本身基礎設施建設、公共服務水平和創新資源不足,再加之地處偏僻,不利于高速鐵路的開發與建設。除此之外,高速鐵路在促進金融集聚,提高區域創新的同時,也會產生“虹吸效應”,使金融資本要素流向經濟發展水平更高的東部地區。 而中西部地區相較于東部地區經濟發展較緩, 高鐵開通后,中西部地區雖然可能受到發達地區的知識溢出和要素涌入,但也增加了其創新資源流失的風險。因此,不同地區高鐵開通可能對區域創新發展產生不同的影響。因此,假設3成立。

五、穩健性檢驗

(一)安慰劑檢驗

考慮到某些不可觀測因素會影響城市開通高鐵的選擇和區域內企業的創新決策。本文采取了安慰劑檢驗(Placebo Test)重新測度回歸結果,以消除這些不可觀測因素所帶來的結果誤差。本文在城市開通高鐵年份之前的第二年、第三年,和所在城市開通高鐵年份之后的第二年和第三年分別作為“偽高鐵開通”時間,構造了虛擬變量Before2、Before3、After2和After3作為安慰劑, 重新檢驗其對區域創新的影響。理論上,“偽高鐵開通”虛擬變量對區域創新水平應無顯著影響,反之則說明有原來的回歸估計結果出現了系統性偏差。回歸結果如表5顯示,四個偽時間點虛擬變量的估計系數在統計上并不顯著。該結果在一定程度上說明本文構造的虛擬處理效應并不存在,更表明高鐵開通對區域創新確實存在顯著的正向影響,且該結果具有一定的穩健性。

(二)傾向得分匹配

考慮到樣本選擇偏差可能導致的內生性問題,本文通過傾向得分匹配(Propensity Score Matching)來解決該問題。選取城市規模Sale、人力資本Student、公路里程Road、經濟發展水平GDP、教育水平Edu、科技發展水平Tec、資本存量Capital、對外開放水平Open和產業結構Industry為協變量,采用近鄰1:3的方式匹配實驗組樣本,并用共同支撐(Common Support)假定檢驗匹配樣本的平衡性,刪除不滿足共同支撐的觀測值平衡性檢驗結果,最后利用最終匹配樣本進行DID檢驗。平衡性檢驗如表6所示,傾向得分匹配—雙重差分法(PSM-DID)檢驗結果如表7所示, 具體結果顯示高鐵開通在1%的顯著性水平下對區域創新有正向影響, 說明高鐵開通促進了區域創新。 該結果與前文一致,進一步表明了本文結果的穩健性。

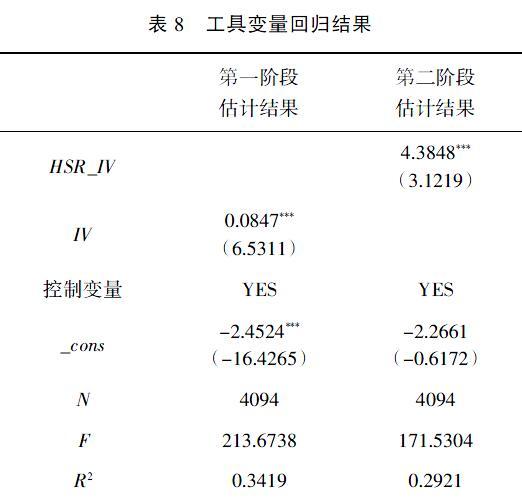

(三)工具變量法

PSM-DID檢驗僅能控制由于處理組和對照組選擇過程中的“選擇偏差”問題,故本部分采用工具變量法進一步檢驗以解決樣本非隨機分布產生的內生性問題。在高鐵規劃建設中,除了考慮實際地理開發成本外,高鐵的客運功能和資源配置合理也是高鐵選址的重要依據。因此本文參考劉勇政等(2017)的方法采用1990年各地級市客運總量作為是否開通高鐵的工具變量(Instrumental variable)[32], 該變量與是否開通高鐵本身沒有關系,具有一定的外生性。回歸結果見表8,第一階段工具變量IV在1%的水平上顯著為正,表明地級市客運總量越多,該地區開通高鐵的可能性越大,與實際情況一致。第二階段使用了工具變量第一階段回歸的因變量擬合值HSR_IV進行估計,結果顯示高鐵開通對區域創新有顯著的正向影響,即高鐵開通促進了區域創新,說明控制了潛在的內生性問題后,本文的研究結果依然可信。

六、結論與建議

隨著我國經濟形態的轉變,創新驅動發展已成為我國的重要戰略。基于此,本文以金融集聚為視角,選取2004—2018年我國285個地級市面板數據,使用雙重差分模型研究了高鐵開通對區域創新的機理和影響。研究結果表明:(1)高鐵開通促進了區域創新,具體表現為開通高鐵的城市比未開通高鐵的城市創新產出多,且該結果通過了一系列穩健性檢驗,結果具有可靠性;(2)高鐵開通帶來的創新效應主要來源于金融集聚。交通基礎設施水平的完善提高了資本等要素跨區域流動,有利于金融資本集聚的形成,緩解創新活動的融資約束,促進創新活動的進行和產出;(3) 高鐵開通對于區域創新的影響作用具有區域異質性。 相比于中西部地區, 東部地區高鐵開通城市對區域創新的影響作用最顯著,且東部地區高鐵開通引致金融集聚帶來的創新水平提高效果更明顯。以上結果表明,高鐵開通可以顯著促進區域創新, 主要影響機制來源于金融集聚;且由于地理區位不同導致東中西部地區高鐵開通的影響具有顯著性差異。該結果對于后續研究高鐵開通帶來的經濟效益影響具有一定的理論和現實意義。

根據以上分析結果, 本文有如下啟示和建議:第一,持續完善我國高鐵建設網絡。目前我國還有較多城市沒有進行高鐵建設,導致城市與城市之間并沒有完全達成互聯互通。為了加快創新要素流動和集聚,提高地區創新能力,充分發揮高鐵建設帶來的經濟效益, 各級政府應持續推動高鐵建設進程,努力構建與完善全國高鐵信息網絡,并利用這一契機,實現各路資源要素優化與配置,提高整體的區域創新水平, 促進社會經濟的高質量發展。沒有開通高鐵的城市應努力提高自身社會經濟實力,以期獲取高鐵投資的青睞,為全社會提高區域創新水平和實現區域經濟均衡發展盡一份力。 第二,高鐵建設應充分考慮地域差異,統籌布局。不同地區需不斷完善自身經濟社會發展的各項條件,因地制宜地推動高鐵建設。尤其是中西部地區,由于本身經濟發展程度欠發達,高鐵開通可能會導致這類地區資源要素流失。因此,政府應適當調整相關政策傾斜程度,讓該地區努力提升自身優勢,營造更為完善的創新環境, 在挽留原本資源要素的同時,吸引外在創新要素投入,最大程度上發揮高鐵建設帶來的資源要素優化配置與整合作用,提高區域創新水平,推動城市發展,以緩解區域發展不均衡等問題。

參考文獻:

[1]宗會明,黃言.高速鐵路對成渝城市群區域可達性和城市相互作用格局的影響[J].人文地理,2019,34(3):99-107, 127.

[2]王謝勇,柴激揚,孫毅.基于文獻研究方法的我國高速鐵路對經濟發展影響綜述[J].經濟與管理,2015,29(5):64-69.

[3]王雨飛,倪鵬飛.高速鐵路影響下的經濟增長溢出與區域空間優化[J].中國工業經濟,2016(2):21-36.

[4]張書明,王曉文,王樹恩.高速鐵路影響區域旅游產業發展的機制與效果分析[J].東岳論叢,2013,34(10):177-180.

[5]徐玉萍.高速鐵路建設促進區域經濟發展問題研究[J].江西社會科學,2011,31(12):62-65.

[6]劉志紅,王利輝.交通基礎設施的區域經濟效應與影響機制研究——來自鄭西高鐵沿線的證據[J].經濟科學,2017(2):32-46.

[7]AHLFELDT G M,FEDDERSEN A.From Periphery to Core: Economic Adjustments to High Speed Rail[J].Working Paper,2010.

[8]張莉,姚雨辰.高速鐵路對區域經濟影響效應的探討[J].鐵道運輸與經濟,2013,35(4):10-15.

[9]董艷梅,朱英明.高鐵建設的就業效應研究——基于中國285個城市傾向匹配倍差法的證據[J].經濟管理,2016, 38(11):26-44.

[10]王垚,年猛.高速鐵路與城市規模擴張——基于中國的實證研究[J].財經科學,2014(10):113-122.

[11]張克中,陶東杰.交通基礎設施的經濟分布效應——來自高鐵開通的證據[J].經濟學動態,2016(6):62-73.

[12]王姣娥,焦敬娟,金鳳君.高速鐵路對中國城市空間相互作用強度的影響[J].地理學報,2014,69(12):1833-1846.

[13]方大春,楊義武.高鐵時代長三角城市群交通網絡空間結構分形特征研究[J].地域研究與開發,2013,32(2):52-56.

[14]方大春,孫明月.高速鐵路建設對我國城市空間結構影響研究——以京廣高鐵沿線城市為例[J].區域經濟評論,2014(3):136-141.

[15]黃愛蓮.高速鐵路對區域旅游發展的影響研究——以武廣高鐵為例[J].華東經濟管理,2011,25(10):47-49.

[16]石敏俊,張雪.城市異質性與高鐵對城市創新的作用:基于264個地級市的數據[J].經濟縱橫,2020(2):15-22,2.

[17]卞元超,吳利華,白俊紅.高鐵開通是否促進了區域創新?[J].金融研究,2019(6):132-149.

[18]楊思瑩,李政.高鐵開通與城市創新[J].財經科學,2019(1):87-99.

[19]DONALDSON D,HORNBECK R.Railroads and American Economic Growth:A “Market Access” Approach[J].Quarterly Journal of Economics,2016,131(2):799-858.

[20]CHEN C L,HALL P.The Impacts of High-speed Trains on British Economic Geography:A Study of the UKs Intercity 125/225 and its Effects[J].Journal of Transport Geography,2011,19(4): 689-704.

[21]龍玉,趙海龍,張新德,李曜.時空壓縮下的風險投資——高鐵通車與風險投資區域變化[J].經濟研究,2017,52(4):195-208.

[22]CANTOS P,GUMBAU-ALBERT M,MAUDOS J.Transport Infrastructures,Spillover Effects and Regional Growth: Evidence of the Spanish Case[J].Transport Reviews,2005, 25(1):25-50.

[23]諸竹君,黃先海,王煌.交通基礎設施改善促進了企業創新嗎?——基于高鐵開通的準自然實驗[J].金融研究,2019(11):153-169.

[24]楊秀云,趙勐,安磊.高鐵開通對中國城市房價的影響研究[J].西安交通大學學報(社會科學版),2019,39(2):20-32.

[25]郭文偉,王文啟.粵港澳大灣區金融集聚對科技創新的空間溢出效應及行業異質性[J].廣東財經大學學報,2018,33(2):12-21.

[26]王堃,紀宣明,徐鶴.金融集聚、產權結構與區域創新績效——基于中國省際面板的實證研究[J].金融理論探索,2018(1):41-50.

[27]孫國茂,范躍進.金融中心的本質、功能與路徑選擇[J].管理世界,2013(11):1-13.

[28]于斌斌.金融集聚促進了產業結構升級嗎:空間溢出的視角——基于中國城市動態空間面板模型的分析[J].國際金融研究,2017(2):12-23.

[29]王淑英,王潔玉,寇晶晶.創新資源流動對區域創新績效的影響研究——空間視角下金融集聚調節作用的實證檢驗[J].科技管理研究,2020,40(3):57-64.

[30]王春楊,孟衛東,凌星元.高鐵能否提升沿線城市的創新能力?——基于地級城市專利數據的分析[J].研究與發展管理,2020,32(3):50-60.

[31]GIROUD X.Proximity and Investment:Evidence from Plant -level Data [J].Quarterly Journal of Economics,2013,128(2):861-915.

[32]劉勇政,李巖.中國的高速鐵路建設與城市經濟增長[J].金融研究,2017(11):18-33.

Opening of High-speed Railway, Financial Agglomeration and Regional Innovation

Qin Zhaohui, Wei Yixuan, Fan Yali

(Economics and Management School, Three Gorges University, Yichang 443002, China)

Abstract: With the transformation of Chinas economic form, technological self-reliance and innovation driven development have become important strategic supports for Chinas development. This paper selects the panel data of prefecture level cities from 2004 to 2018, uses the double difference model, empirically tests the impact of the opening of high-speed rail on regional innovation, and further analyzes its internal impact mechanism from the perspective of financial agglomeration. The empirical results show that compared with cities without high-speed rail, the regional innovation level of cities with high-speed rail is higher, and the result is still valid after endogenous and robustness test.Financial agglomeration is the internal mechanism of high-speed rail opening affecting regional innovation. Further subregional research finds that the opening of high-speed rail in the eastern region resulted in financial agglomeration and promoted regional innovation. Therefore, China should continue to promote the construction of high-speed railway, give full play to the economic benefits brought by the opening of high-speed railway. Meanwhile, we should also consider the regional differences and uneven distribution of resource elements in the eastern, central and western regions of China, strengthen policy preference, gradually improve the high-speed railway construction network, promote the improvement of urban innovation level and stabilize the balanced development of regional economy.

Key words: opening of high-speed railway; financial agglomeration; regional innovation; heterogeneity

(責任編輯:李丹;校對:龍會芳)