將“趣”貫穿于小學民歌教學

陳靜芬

【摘? ?要】當下,小學生對民歌及其文化學習的興趣缺失。對此,教師應立足學生的學習特點,將“趣”貫穿于民歌教學,并借助動作的參與、襯詞的品味、方言的演唱及二度創作等途徑,幫助學生體驗民歌學習的樂趣,進而促進學生對民歌的學唱及其文化的傳承。

【關鍵詞】“趣”;民歌教學;《拔根蘆柴花》;文化傳承

民歌是小學音樂教學的重要內容,在小學音樂歌唱教學中占有很大比重。在流行文化盛行的當下,學生日常接觸、聆聽民歌的機會比較少。特別是隨著年齡的增長和自我意識的增強,很多高年級的學生認為教材中選用的傳統民歌“不時尚”“不好聽”。加上部分歌曲演唱難度較大,學唱方法單一,導致學生對民歌及其文化學習的興趣缺失。對此,教師應立足學生的認知規律,依據歌曲的特點,將“趣”貫穿于教學始終。以江蘇鳳凰少年兒童出版社出版的《音樂》五年級下冊第六單元《拔根蘆柴花》一課的教學為例,教師可以用以下方法展開教學。

一、動作參與,激發興趣

《拔根蘆柴花》是一首流行于江蘇揚州地區的“秧號子”,該歌曲原是當地人民在水田勞動中唱的歌,其曲調開朗又抒情。教學中,帶領學生將身體參與到歌曲學唱之中,如模仿農民在水田中勞動的動作,不僅能引導學生感受歌曲演唱與勞動生活的緊密聯系,還能釋放學生活潑愛動的天性,從而激發他們的學習興趣。教學片段如下。

師:(課件出示農民下田插秧勞作的圖片)同學們,圖片上的人們正在做什么?老師小時候也曾經有下水田插秧的體驗,一起看看我是怎樣插秧的。等一下請你們也加入進來。

教師一邊用“lu”模唱歌曲《拔根蘆柴花》的旋律,一邊彎腰模仿分秧苗、插秧苗的動作,同時雙腳隨歌曲踏恒拍并慢慢往后退。

師:看到你們都加入了我,老師忍不住要夸贊你們:真是一群插秧的小能手!請你們跟著音樂再來體驗插秧這種勞作方式。(播放歌曲《拔根蘆柴花》伴奏)

師:插秧時,我們反復做了哪兩個動作?

生:分秧苗、插秧苗

師:對,這兩個動作反復循環,讓我們感受到了哪種節拍的韻律?

生:二拍子

師:所以,我們體驗插秧時播放的音樂也是二拍子的。大家聽到的這段二拍子音樂就是我們今天要學唱的歌曲《拔根蘆柴花》的旋律,它是江蘇揚州市邵伯鎮的一首“秧田號子”,表現的是揚州婦女下田插秧勞作的場景。

師:老師想為大家唱一唱歌曲《拔根蘆柴花》,請你們用插秧的動作為我伴舞,感受在水田里插秧的勞動人民的心情。

……

上述教學緊緊圍繞歌曲的節拍與風格,引導學生觀察、模仿、聆聽、表現,讓學生的身體充分地動起來。教師以動促聽,讓學生踩著二四拍的拍點模仿插秧的動作。這既讓學生感受了勞動動作與歌曲節拍韻律間的關系,也讓學生感知了歌曲濃郁的勞動氣息,拉近了學生與歌曲間的距離,激發了學生的學唱興趣。

二、襯詞品味,感受情趣

《拔根蘆柴花》這首歌曲表面上看有三段歌詞,實際上每段歌詞只有第一句是“實詞”,其后固定襯詞“拔根蘆柴花”和以虛代實的“清香玫瑰玉蘭花兒開”是歌曲地方特色的集中體現。教學中,教師重視這一非語意性特點,引導學生從襯詞品味中發現民歌濃郁的地方風情,喚起他們的演唱期待,讓他們感受民歌中蘊含的情趣。教學片段如下。

師:同學們,讓我們帶著優美舒暢的心情,快速地瀏覽歌詞,說一說你覺得哪些歌詞特別優美。

生:清香玫瑰、玉蘭花、月下芙蓉、牡丹花兒。

師:對,各種各樣的花很美。開始我們介紹了這首秧田號子表現的是什么情景?

生:揚州地區婦女下田插秧勞作的場景。

師:那你們認為這些歌詞都有實在的意義嗎?

(學生大部分說沒有,少部分說有)

師:我們一起來輕聲唱一唱歌曲,將一眼看上去就能說出實在意義的歌詞找出來。(輕唱第一句)

師:這首《拔根蘆柴花》原是當地人民在水田中勞動時唱的歌。稻農為了消除疲勞、自我調節,便用歌曲來寄托、表達自己的情感。第一句的“實詞”通常是即興發揮的,其余部分為襯詞,是相對固定的。一般來說,民歌里的襯詞是沒有實在意義的,那能不能將它們去掉呢?

(學生對比演唱)

師小結:襯詞雖沒有實際意義,但是可以烘托氣氛,抒發情感,而且具有地方特色。

師:這些襯詞對應各自的旋律,哪一句的旋律起伏最大?

生:“小小的郎兒來”。

師:我們應該用怎樣的力度演唱才能表現出稻農們借“花”寄情的狀態呢?

(學生用強、弱兩種力度對比演唱)

……

上述教學中,教師從學生的角度出發,設計了由淺入深、循序漸進的音樂活動:首先讓學生找一找特別有美感的歌詞在哪里,接著在師生共同演唱中找出歌曲的“實詞”,然后在對比演唱中分析襯詞所承載的意義。之后,教師帶領學生借助第二次對比演唱,體驗歌曲的“轉”句——“小小的郎兒來”所具有的獨特韻味。整個過程由表及里,學生感受到了襯詞對音樂形象的表現所起到的重要作用,體會到了民歌語言的情趣。

三、方言演唱,體驗樂趣

方言是民歌的載體,其聲調、語調均滲透在當地的民歌旋律中,方言性正是民歌藝術的精髓所在。同樣一首《拔根蘆柴花》用普通話和用揚州話來演唱,能給聽者帶來完全不同的感受。在教學中,只有引導學生了解方言在民歌中的運用,并嘗試用方言去演唱,才能體驗民歌獨有的韻味,進而感受到民歌演唱的樂趣。教學片段如下。

(學生用普通話唱熟第一段歌詞后)

師:如果用一句揚州話來評價你們剛才的演唱,那真的是——“乖乖隆地咚”!

(生哈哈大笑)

師:猜一猜揚州話“乖乖隆地咚”是什么意思?

生:很厲害、很好……

師:確實,“乖乖隆地咚”在揚州話中有出乎意料的意思,同時也表示了不起、很棒的意思,請你們也來學一學。

(學生學習,課堂氣氛熱烈)

師:聽老師用揚州話來唱一唱《拔根蘆柴花》,說說揚州話有什么特點。

生:翹舌變成了平舌,很輕柔……

師:是的,揚州話說起來比較輕柔,細聲細語,前鼻音較多,發音的位置相對靠前,翹舌音要讀成平舌音。老師請你們也來當一回“小揚州”,一起來學學揚州話。

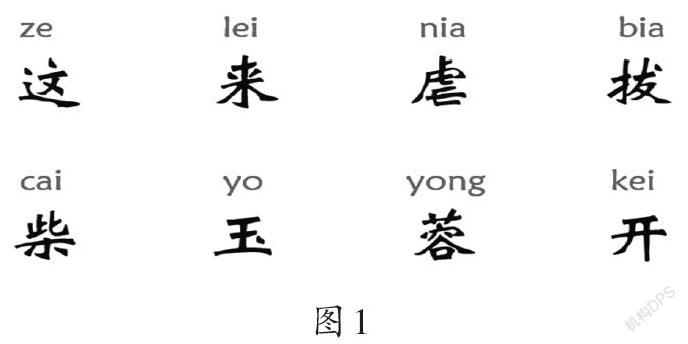

(出示課件,如圖1)

(學生充滿樂趣地讀詞、唱詞)

師:普通話和方言的演唱,你喜歡哪一種?為什么?

生1:我更喜歡用方言來演唱,因為很有趣。

生2:普通話的演唱太平淡了,不足以表現這首秧號子爽朗而又抒情的特點。

生3:用方言演唱能讓人身臨其境,我感覺自己和揚州邵伯鎮的農民們在一起插秧,一起唱歌,一起休息……

上述教學中,為了讓學生感受到方言性是民歌獨具魅力的關鍵所在,教師首先用揚州極具代表的嘆詞評價學生的演唱,激發學生學習揚州方言的興趣。接著,教師抓住學生好奇、求異的特點,用揚州話演唱歌曲,讓學生感知揚州方言的特點。最后,教師由說過渡到唱,讓學生體驗用方言演唱歌曲帶來的樂趣。這樣的學唱過程,不僅符合學生的認知規律,還讓學生切切實實地體驗到了方言的地域性和獨特性,滿足了學生對民歌特有的審美需求。

四、二度創作,探究妙趣

隨著社會的發展和時代的變遷,民歌在流傳的過程中也在經歷著不斷的創新,越來越多的民歌在當代演唱中被注入了新的音樂元素。在教學中,教師不妨引導學生借鑒同一歌曲在不同表現形式中出現的個性化音樂元素,充分發揮學生的創造力,對所學民歌進行適度的“二度創作”,進而加深其對所學民歌的印象,激活其表現的欲望。教學片段如下。

師:讓我們來欣賞歌手柏文演唱的《拔根蘆柴花》,聽一聽她的演唱形式和演唱風格跟我們的有什么不一樣。

生1:歌詞跟我們唱的有一些不同。

師:是的,歌曲《拔根蘆柴花》在傳唱過程中有兩個版本,柏文演唱的就是另一個版本。

生2:她的演唱是獨唱。

生3:她的演唱好像加入了流行歌曲的元素,聽起來更輕快、更動感一些。

師:那么,這種更輕快、更動感的感受是改變了哪種音樂元素而形成的?是節拍、速度還是節奏?讓我們再來聽一聽。(復聽片段)

師生小結:在歌手柏文的演唱版本中,節拍沒有變化,速度稍微加快了一些;更輕快、更動感的聽覺感受主要是源自節奏的變化,是切分節奏運用所產生的效果。

師:我們能不能也試著改變歌曲的節奏,創作屬于我們自己的《拔根蘆柴花》?

學生分小組改編、匯報。

師:你們的改編讓這首《拔根蘆柴花》散發出了新的活力,但在創新的同時,我們也不要忘了繼承傳統,保留民歌那份獨特的韻味兒。老師希望每一位同學都能做民歌的傳播者與傳承者。

上述教學,教師引導學生欣賞歌手柏文的《拔根蘆柴花》,讓學生在對比中思考、分辨、創造。由此,學生不僅感受到對民歌進行恰當的改編,可以賦予歌曲新的生命力,更體驗到了音樂創作的快樂。在此過程中,學生鞏固了對所學歌曲的認知,提升了自身的音樂表現能力。

古語有云:知之者不如好之者,好之者不如樂之者。在小學民歌教學中,若能從學生的天性出發,以“趣”貫穿于教學的始終,定能促進課堂教學效率的提升,進而促進民歌的學唱及其文化的傳承。

參考文獻:

[1]馮星星. 讓音樂生根 讓情懷落地——以《打麥號子》一課為例淺談民歌教學[J].中國音樂教育,2016(4).

(江蘇省南京市溧水區柘塘中心小學? ?211215)