基于初中單元階段特征的考試評價與教學啟示

摘要:初中歷史學業(yè)評價對初中歷史課程的教學課程實施具有重要的導向作用。研究中學歷史單元階段特征的歷史評價的實踐給我們?nèi)粘=虒W重要啟示,從而讓我們更加關(guān)注初高中銜接、單元主旨的確立,以及單元脈絡(luò)的構(gòu)建。

關(guān)鍵詞:考試評價;單元教學;階段特征

一、 初中歷史單元階段特征教學的評價導向

於以傳教授認為:現(xiàn)代課程論下的單元教學,既是學生知識建構(gòu)、學習思想方法的過程,也是其情感態(tài)度價值觀厚積薄發(fā)的過程。單元教學有助于學生對歷史的整體認識,同時也能夠培養(yǎng)學生學習理解、實踐應用等歷史科學能力。《義務(wù)教育歷史課程標準(2011年版)》對課程的要求也體現(xiàn)了單元線索式學習方向。比如通過學習,了解中國和世界歷史重要的歷史人物、歷史事件和歷史現(xiàn)象,了解中國和世界歷史發(fā)展的基本線索,并由此對各階段歷史形成各個層面的進一步認識。基于課程標準的要求,初中統(tǒng)編教材以通史的方式,以單元為單位對每一個階段的歷史進行了劃分。要想全面地了解歷史發(fā)展的全貌,需要我們從更為宏觀的角度去看待。從初中歷史教學的角度來說,也就是以單元為單位,關(guān)注歷史發(fā)展時代特征,從而把握歷史的核心。

對學生的歷史學業(yè)進行評價,是歷史課程實施的重要環(huán)節(jié)。2014年教育部頒發(fā)《關(guān)于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務(wù)的意見》,在加強考試招生和評價的育人導向中提出要加強發(fā)展性評價,發(fā)揮評價促進學生成長、教師發(fā)展和改進教學實踐的功能。因此,歷史學科不再是簡單承載歷史知識的傳授,更多地要求能夠在各種發(fā)展性評價中有的放矢。因此,對歷史試題的命制和歷史教學都提出了新的要求。在近幾年的歷史評價試題發(fā)現(xiàn),以單元為考查依據(jù)的評價模式逐漸成為這兩年初中歷史考試評價的一個趨勢。考試評價試題是具有導向性、針對性培養(yǎng)學生單元學習的重要資源。初中歷史教學中應該關(guān)注初高中學習銜接、優(yōu)化單元教學的主旨,突出歷史發(fā)展特征并構(gòu)建知識脈絡(luò),從而更好地應對各類考試評價。

二、 指向單元階段特征的初中歷史試題評價

在今年的福建初中歷史的評價試題中,以單元階段特征為命題依據(jù)的試題考查就是一個很重要的目標導向。通過對具體歷史評價試題的分析研究,讓我們能夠在教學中更加有針對性。

(一)2021年福建歷史中考第31題

材料唐代進士科的考試著重與文學寫作,也要考帖經(jīng)(注:儒家經(jīng)典基礎(chǔ)知識測驗)。唐玄宗統(tǒng)治時期,采取“作詩贖帖”的通融辦法,允許考試不考帖經(jīng),而以作詩代替。這樣一來,更加提高了詩詞在科考中的地位。唐詩在中國詩歌發(fā)展道路上達到了空前的成熟和繁榮。

——摘編自鷹法魯《中國古代文化史》

(2)小歷認為,唐代科舉考試“作詩贖帖”的做法,推動了唐詩的成熟和繁榮。你是否同意這一觀點?結(jié)合所學知識,簡要說明理由。(4分)

從題型來看,本題為開放性題型,學生可以從多個角度認識唐詩的發(fā)展。從知識構(gòu)成來說,本題借助唐代詩歌的發(fā)展為落腳點,考查唐代的繁榮的表現(xiàn)和原因。根據(jù)材料信息,我們可以很容易得出唐詩的發(fā)展和唐代科舉考試“作詩贖帖”的措施具有很大的關(guān)系。而立足教材內(nèi)容,將隋唐時期的特征定位為繁榮與開放。唐朝的繁榮體現(xiàn)在政治安定、經(jīng)濟繁榮、民族關(guān)系和睦、對外開放頻繁、文學藝術(shù)發(fā)達等方面。唐朝統(tǒng)治者完善了三省六部制,為了讓這個制度能夠有效運行,需要大量的人才。為此,唐朝繼承發(fā)展隋朝創(chuàng)立的科舉制。唐太宗、武則天、唐玄宗等采取系列措施不斷完善科舉制。詩歌也一度成為科舉考試的重要內(nèi)容,從而為詩歌的發(fā)展提供重要契機。此外,唐朝經(jīng)濟上的昌盛發(fā)達成為詩歌繁榮的深厚底蘊和強大依托。正是因為當時政治清明、經(jīng)濟繁榮昌盛、社會安定有序,為唐詩的出現(xiàn)營造了社會風氣開放、昂揚進取、積極向上的社會風貌,為文學藝術(shù)的發(fā)展比如唐詩提供了優(yōu)良的社會氛圍。由此可以得出,唐詩的發(fā)展還有政治、經(jīng)濟、社會等多重因素的結(jié)論。對唐朝的發(fā)展形成這樣整體性認識,就需要我們聚焦隋唐時期“繁榮與開放”的單元階段特征,對單元內(nèi)容建構(gòu)有效聯(lián)系,從而提升對知識的理解認識。

(二)2021年中考三明市梅列區(qū)模擬試卷第31題

材料中國宋代實現(xiàn)了社會經(jīng)濟的躍進,都市的發(fā)達,知識的普及,與歐洲文藝復興現(xiàn)象比較,應該理解為并行和等值的發(fā)展,因而宋代是十足的“東方的文藝復興時代”。

——摘編自【日本】官崎市定《東洋近代史》

(2)你是否同意材料中作者將宋代比作“東方的文藝復興時代”的觀點?請簡要說明理由。(4分)

這一題將歐洲文藝復興和宋代的經(jīng)濟、文化、城市發(fā)展等進行了對比。宋代的這些內(nèi)容分布于同一個單元的不同單課之中,要想形成這樣系統(tǒng)的認識,學生需要對宋朝的發(fā)展概況有較為全面的把握。宋代的內(nèi)容從屬與七年級下冊第二單元遼宋夏金元時期:民族關(guān)系發(fā)展和社會變化。在統(tǒng)一多民族國家的發(fā)展過程中,這一時期著重強調(diào)民族關(guān)系的發(fā)展和各個領(lǐng)域的社會變化的特征。社會變化可以成為本單元最主要的特征,社會變化中包括在民族關(guān)系的發(fā)展;政治上加強中央集權(quán),形成宋代重文輕武的時代特征;宋代經(jīng)濟重心南移;宋元時期社會豐富多彩的文化生活;先進的科學技術(shù)的發(fā)明;龐大的交通網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建等。其中民族關(guān)系發(fā)展中,可以闡述遼宋夏金元時期在交鋒、貿(mào)易往來、回族的形成等因素作用下促進了民族交融的發(fā)展。如果日常教學就能夠在單元教學的理念下,讓學生在政治、經(jīng)濟、都市發(fā)展、文化和科技等角度對宋代社會進行闡述,整體把握這個單元發(fā)展概況,本題就能夠更好地進行對比分析。

三、 基于單元階段特征評價的歷史教學啟示

從中考歷史評價試題中我們可以看出,以單元階段特征為基礎(chǔ)的單元整體性認識的要求已然成為一個重要的風向標。試題評價模式也充分體現(xiàn)了開放性和靈活性,在能力考查方面需要學生更高的站位和思維水平。因此,為了更好地適應考試評價要求,我們在日常教學中要特別關(guān)注以下幾點。

(一)聚焦整體特征關(guān)注學習銜接

任世江教授曾經(jīng)提出:歷史課程的初高中銜接難題,單純以知識銜接很難圓滿,建立階梯性的思維素質(zhì)水平目標,或許矛盾迎刃而解。因此,為了適應在高中以大單元教學的趨勢,初中歷史教學也應該以歷史發(fā)展階段特征為基礎(chǔ),建立單元教學的培養(yǎng)目標和方法,從而讓學生的思維能力得到較好的鍛煉和提升。在教師備課中就應該要有單元的概念,并且以單元階段發(fā)展特征為基礎(chǔ)構(gòu)建單元發(fā)展主題,從而在單元和課時課程實施中圍繞單元主旨進行教學。比如對“秦漢以來中國古代史”的教學,統(tǒng)一多民族國家的形成、發(fā)展和鞏固,可以成為中國古代史大單元的發(fā)展特征。在這個整體認識的前提下,圍繞君主專制中央集權(quán)制度,每個單元都從統(tǒng)一多民族國家在政治、經(jīng)濟、文化、思想、對外關(guān)系、民族關(guān)系的措施展開,進而更加深刻地認識中華民族多元一體的發(fā)展歷程。

(二)立足單元主旨優(yōu)化教學設(shè)計

在大單元理念的統(tǒng)領(lǐng)之下,細化到每個具體的單元的時候,我們要立足單元主旨,力求優(yōu)化每一課時的教學。比如七年級上冊第一單元史前時期:中國境內(nèi)早期人類與文明起源。這個單元內(nèi)容看似簡單而且所屬時代久遠,經(jīng)常是教學中不為重視的內(nèi)容。但是,這個起始時期對中國和世界文明的發(fā)展來說,是具有重大意義的。這一時期,中國境內(nèi)的考古發(fā)掘表明真正意義上的人類開始出現(xiàn),人類的歷史也同步展開。在蒙昧走向文明的進程中,中國境內(nèi)的遠古先民們用智慧點亮了中華大地上的文明之光。原始農(nóng)業(yè)的出現(xiàn),為人類文明社會的到來做好了物質(zhì)上的準備。遠古的炎黃傳說,使學生了解中華民族是在不斷聯(lián)結(jié)、融合的過程中發(fā)展壯大的歷史特征。因此,中華文明的起源及發(fā)展具有多元一體的特征,在多元一體的發(fā)展中的重要線索是人類的不斷進步,而考古發(fā)現(xiàn)是證實中華文明起源及發(fā)展水平不斷提升的重要依據(jù)。因此,本單元我們要牢牢把握依據(jù)考古發(fā)現(xiàn)證明人類進步的特征線索,探究人類不斷改進生產(chǎn)工具(從打制石器到磨制石器)、為適應不同自然環(huán)境的積極應變(河姆渡和半坡原始居民的生活)、華夏始祖創(chuàng)造華夏文明的歷史場景。只有把握了這個單元的特征和發(fā)展脈絡(luò),我們才能有效地把這三課的內(nèi)容進行一個有效的銜接。

(三)構(gòu)建知識網(wǎng)絡(luò)提升系統(tǒng)認識

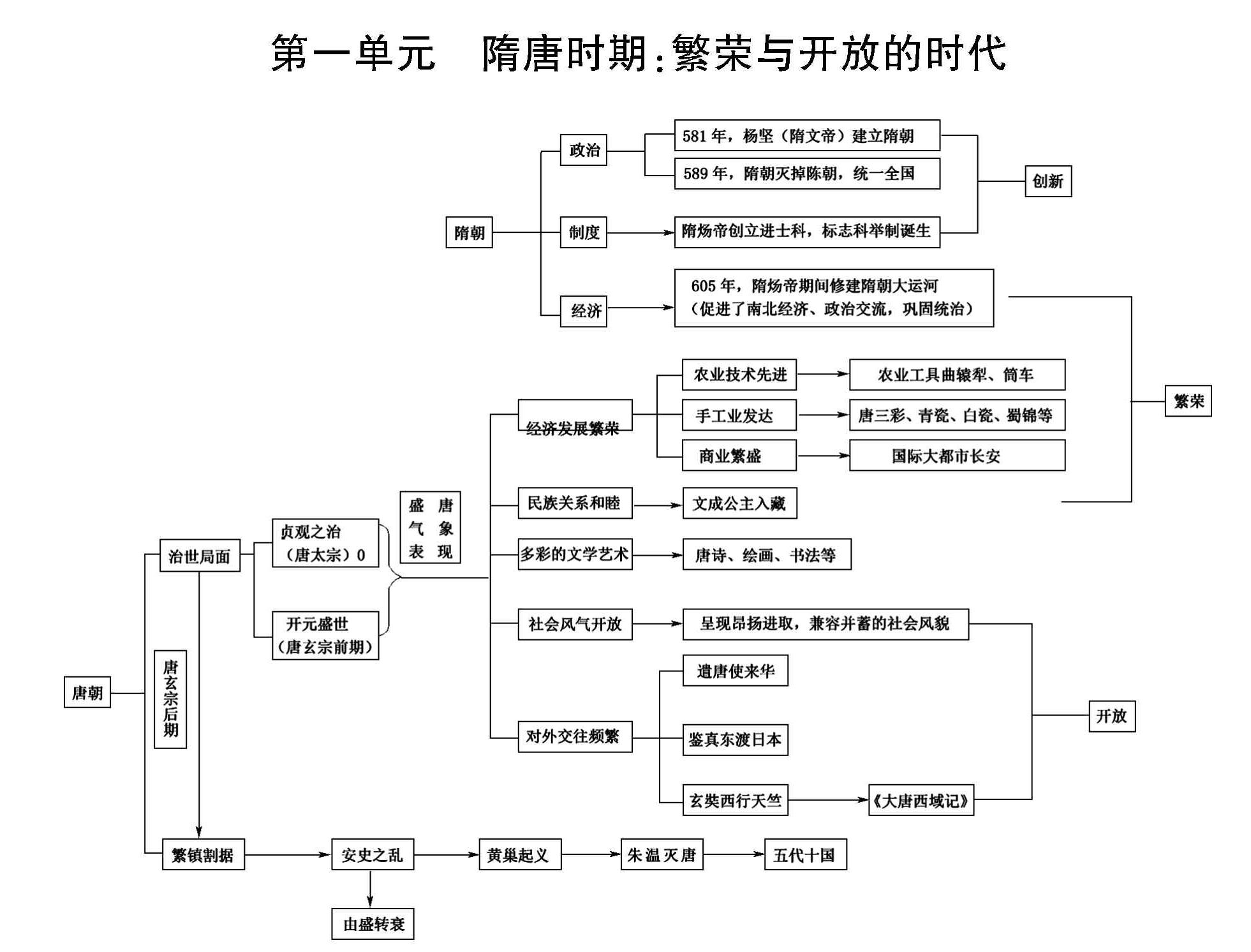

為了能夠讓學生更好地理解單元內(nèi)容里面的關(guān)系,我們可以以建構(gòu)單元發(fā)展脈絡(luò)的形式輔助學生學習,比如對七年級下冊第一單元“繁榮與開放的時代”,我們就可以構(gòu)建以下知識網(wǎng)絡(luò)來凸顯繁榮和開放。

第一單元隋唐時期:繁榮與開放的時代

學生的學業(yè)成就是教學的最重要的“效”,是有效教學的關(guān)鍵指標。而歷史評價試題對教學具有很好的反饋作用,我們應該充分利用評價試題的導向作用,思考在日常教學中對單元教學的改進措施。比如,我們在教學中應該引導學生主動地學習和探究,深入解讀教材,提升單元認識,并能夠利用單元視角去理解歷史發(fā)展脈絡(luò),并把握單元整體發(fā)展概況。從而讓初中歷史單元教學能夠真正地實現(xiàn)“活學活用”,并為更高層次的歷史學習奠定基礎(chǔ)。

參考文獻:

[1]於以傳.中學歷史單元教學設(shè)計指南[M].北京:人民教育出版社,2018:6.

[2]任世江.初中歷史課程“點—線”解析(一)[M].北京:北京師范大學出版社,2018:23.

[3]葉小兵.鉆研新教材,用好新教材[J].歷史教學,2020(8).

作者簡介:

黃少清,福建省三明市,三明市第十一中學。

基金項目:三明市基礎(chǔ)教育教學研究2020年度立項課題(課題編號:JYKT-20040)《基于單元階段特征的初高中歷史銜接教學實踐研究》階段研究。