產出導向法(POA)研究綜述(2008-2019)

摘要:產出導向法自問世以來,頗受國內學者關注,近五年對產出導向法的論著成指數.上漲從15年的兩篇到如今上千篇,也可以看出產出導向法的地位和學者對其的重視程度。文秋芳教授2015年正式提出產出導向法到2017年的第一-次修訂再到2018年的再一次修訂,離不開團隊的協作和實驗高校的配合。如今產出導向法已自成一派,有了相對成熟的理論體系和支撐論據,為了方便我們更進一步的了解和探究產出導向法的應用和意義,本文從產出導向法的形成過程和其應用還有與任務型教學法的異同這幾個方面來闡述產出導向法。

關鍵字:產出導向法;應用;任務型教學法;異同

中圖分類號:A 文獻標識碼:A

一、POA的形成過程

學術界公認的 POA發展階段有四個時間段,分別是雛形期(2008-2014)、 形成期(2015-2016)、修訂期(2016-2017)、再修訂期(2018-2019)這 四個階段。

(一)雛形期(2008-2014)

北京外國語大學的文秋芳教授在“首屆全國英語專業院系主任高級論壇”的 講座進行了其思想的發言并將核心內容發表在了 2008年《外語界》雜志第 2期 的期刊上,提出“輸出驅動假設”,該假設主張只有當輸出者認識到自我語言體 系有缺失時,才更容易產生內驅動力進行修補(文秋芳,2008:2),并且從語言 學、心理語言學、外語教學等方面闡述了在語言學習的過程中“輸出”的重要作 用;2014年,文秋芳教授提出“輸出驅動-輸入促成假設”。

(二)形成期(2015-2016)

有了上面的理論基礎,文秋芳提出的理論更進一步闡明了在英語教學實踐中 運用輸出驅動假設的可能,并且從教學目標、課程體系、教學流程和方法、評估 重點這四個方面介紹了具體的實施方案。文秋芳團隊也在許多高校進行了教學實 踐來檢驗這一理論的成果,經過實踐后,文秋芳團隊發現了一些問題,比如課堂 上教師雖然注重了輸出過程卻忽略了學生的輸入素材,這些素材來源雜亂廣博沒 有系統性,相應地,教師基于這樣的輸入素材,對學生提供的指導也沒有針對性。 發現了問題以后,文秋芳團隊進一步調整理論策略,提出了“輸出驅動-輸入促 成假設”,“輸入”為任務提供最直接的語言素材和相關知識,較之以前的“輸 出驅動假設”,這一假設該假設強調了輸入的重要性,強調了教師有針對性地為 學生提供輸入素材,來保證學生輸出任務有效地完成。文秋芳教授還據此在教學 中以”中西文化比較”為例進行了實踐。

2015年文秋芳第一次發表了 POA的完整理論體系在外語教學與研究的期 刊上。POA集各家所長,借鑒了 Krashen輸入假設,Swain的輸出假設和 Long 的互動假設。這篇論文的發表正式標志了產出導向法理論體系的構建,也引起了 國內諸多學者的討論和諸多高校的課堂例子。其教學理念包括學習中心說、學用 一體說、全人教育說;教學假設包括輸出驅動、輸入促成、選擇性學習;教學流 程則包括:驅動、促成、和評價三個階段,整個過程都是以教師為中介。

下圖為 2015年 POA的教學流程

第一環節為”驅動”,以教師為中介體現交際學習的任務場景,學生負責完成任務,通過這個環節,學生在無法完成任務時會發現自身的實際能力和完成任務所需要的能力是有區別的,會意識到自身能力的不足,這樣可以激發學生學習的”內驅動力”。第二環節是"促成”以教師為中介,篩選適合學生實際能力的學習任務,促進學生完成任務的積極性,彌補學生的能力不足的地方。第三環節是”評價”,進行自我反思和總結,改良教學策略。這樣的理論體系就是一一個完整的教學過程,但是也有一-些弊端, 沒有考慮到每個環節之間的互動和相互作用。第一環節和第三環節之間的作用被忽略掉了,”"環形”的教學流程被應用為了線性" ,還有一點就是”評價環節"經常在實際過程中被邊緣化,很多教師都忽略最后的這個過程。在后來的理論中文教授對這一線性的理論做出修訂。

(三)修訂期(2016- 2017)

在2016-2017這一階段,產出導向法走出了國門,走向了國際,也進一步說明了產出導向法的地位和作用是有目共睹的,產出導向法的成果也是顯而易見的。產出導向法團隊分別在北京外國語大學和奧地利維也納大學舉辦了兩次國際論壇,這兩次論壇的召開不僅給我們國家的教學研究帶來了突破,也在國際上產生了一定的影響,產出導向法團隊在國內外專家的建議下進行了第一次對POA的修訂。

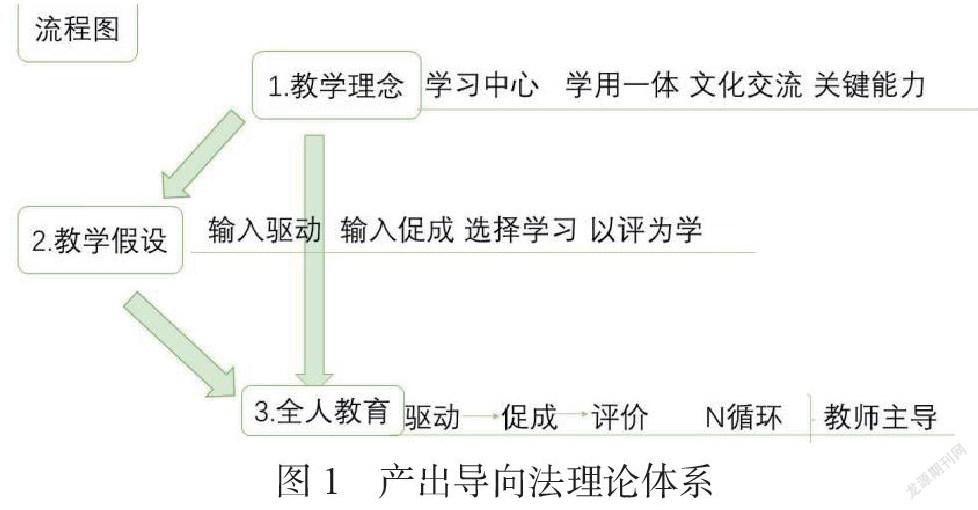

下圖為2017年POA的教學流程圖

在這幅圖中我們可以看到教學流程圖明顯復雜了很多,也體現出了教學理念和教學假設在教學過程中的作用。將”教師中介”改成了"教師主導”,體現了教師的重要性;增加了”以評為學”,也與教學流程中第三環節呼應,使得"評價”的地位不再居于”驅動" "促成”環節之下了;另外,從圖中我們也可以看出教學過程中的三個環節的單箭頭都變成了雙箭頭,顯示出了三個環節之間的相互促進和共融的作用,不再是靜態的線性關系而是動態的促進關系了。雖然較之2015年的流程圖有了較大的進步,我們還是會意識到教學流程中”驅動”環節和”評價”環節依然是被割裂的,直到2018年的再次修訂中,這一問題才被解決。

(四)再修訂期(2018- 2019)

以前產出導向法的實驗地點主要集中在北京的五所高校中,有一定的局限性,后來文秋芳團隊意識到了這-地域性導致的理論實驗不準確,在后來的實踐中,她們增加了其他地域高校的課堂實踐,又幾經教學改革和課標的變動在2018年提出了再修訂版的產出導向理論體系。下圖為2018年POA的教學流程圖

2018年的修訂,我們明顯可以看出三個環形回路,環形回路之間又是線性呈滾動趨勢,可以進行無限次的循環往復。第一環節還是”驅動”,目的在于讓學生發現自己的能力缺口,產生”內驅動力”;第二環節是”促成”,目的在于通過一系列活動彌補學生的能力缺口;第三環節是”評價",目的在于優化教學模式,改善教學任務,從而設置新一輪的”驅動”任務,在2018年的POA教學流程修訂圖中,它顯示出了"評價”的重要作用,它是新-輪”驅動”的依托和基礎。

再修訂版的POA主要在三個部分進行了變動。第一、增加了”文化交流”,指出了學生在語言學習過程中-定要正確對待母語和目標語之間的關系,切記不可厚此薄彼;第二、將”全人教育"改為了關鍵能力”,強調能力的重要作用,也指出了教師的教學目標是提高學生的能力,要依據課標和適當的學情重點培養學生某個方面的能力。第三、將”教師主導"改為了"教師主導+師生共建”肯定了教學過程中教師的主導作用,同時也強調了師生互動在教學過程中的重要性。

二、POA教學模式的應用

(一)初始階段

產出導向法最初是在外語教學中應用并產生的,自2015年推廣至今,深受一線老師們的青睞和垂愛,也帶來了國內的教育改革,掀起改革的熱潮,很多一線高校教師將產出導向理論應用于大學英語教學、商務英語教學和各種能力課堂比如聽說課、寫作課、閱讀課都取得了非常好的效果。總體來說,產出導向法在外語教學中的地位是不可撼動的,它不僅可以激發學生學習的積極主動性,還給予了學生輸出的環境,給她們可以應用的舞臺,增加語言的使用機會,教學效果也非常顯著。

(二)成熟階段

在英語教學取得了一定的成果以后,不少學者也在其他高校學科中開展了產出導向法的教學實驗。比如羅馬尼亞語、朝鮮語、對外漢語教學等科目先后驗證了產出導向法的可操作性。研究發現:使用了產出導向法,學生課堂的參與度明顯提高了。產出目標的完成率也明顯增加,如果最終的評價環節可以更被重視不斷地優化教學方案,發揮教師的主導作用,再配合師生互動的形式,產出導向法的應用一-定更加廣泛。

三、任務型教學法與產出導向法的關系

在我國自主研究的產出導向法之前,國內最盛行的就是任務型教學法(TBLT)。在POA提出之后,大家最關心的也是POA與TBLT的異同和與之相比產出導向法的優勢是什么。

(一)任務型教學法(TBLT)與產出導向法(POA)的相似點

鄧海龍教授2018發表的文章中指出,在教學理念上,產出導向法和任務型教學法都強調了”全人教育”和在”在做中學”的理念;在教學假設上,這兩種方法都承認”輸入"和”輸出”的不可撼動的地位;在教學流程上,它們都強調課堂教學中語言運用是最基礎的組成部分。畢爭2019年對此作出了補充:在.教學編寫上,任務型教學法和產出導向法都有龐大的且系統的理論支撐;對教學課本素材的選擇都集中在”邊學邊用,在用中學”; 在評價階段都集中在運用語言的能力和實際的交際效果中。這也是國內少有的對產出導向法和任務型教學法的異同分析。

(二)任務型教學法與產出導向法的不同點

鄧海龍(2018) 還認為任務型教學法主張以”學生”為中心,而產出導向法則是倡導以”學習"為中心;兩者雖然都考慮到了”輸出"和”輸入"的作用但是任務型教學法更強調語言意義的教授,通過傳授意義來了解一種語言形式;與任務型教學法相比,產出導向法更加注重”輸入"和”輸出”的結合運用,提倡在學中用,在用中學,學用結合的方法;在產出導向法的流程圖中,我們可以看到評價環節是一個相當重要的環節,不僅是作為最終評價學生學習能力好壞的標準更大的作用是放在復習鞏固來作為深度學習的手段,而任務型教學法并沒有將評價和教學同時進行。畢爭(2019)推出任務型教學法教材編寫上更注重素材取之于生活但是會進行一定的改動使之更適合于教學,而產出導向法則是選用生活中的真實文本就算有改動也不會超過5%;在教學素材的使用中,任務型教學法倡導先對學生有輸入再進行輸出,產出導向法則是一個環形閉合認為先輸出再輸入最后以輸出作為終結;任務型教學法認為意義大于形式,要先考慮到意義再學習形式,產出導向法則是形式意義一-體化的教學理念;任務型教學法在教學中要求以”學習者”為中心,產出導向法則是以教師主導,學生主體的形式進行教學;在評價階段,任務型教學法主張完成目標任務是評價的主體,教師是評價的主要責任人,產出導向法則主張評價的主體應該是交際和語言兩個方面的能力。師生合作是評價的主體。以上兩位學者分別從不同的角度對比了產出導向法和任務型教學法的異同點,也是現在很少的關于這方面比較任務型教學和產出導向法異同的文章。不僅有助于我們更加了解我們中國自有的產出導向法的內涵還讓我們更有對這方面研究的信心。

總結

作為中國自主研究且植根于中國并且致力于解決中國語言學習者語言教學中突出問題的教育理論,產出導向法的誕生給教育改革提供了新的思路。本文通過梳理國內產出導向法研究現狀,也期望為國內產出導向法研究提供一些資料參考,同時,針對現有研究存在的一些不足之處,建議從以下幾個方面進一步深化研究:首先,增加產出導向法在國內外權威院校中的推廣力度,通過實踐進一步檢驗理論體系的合理性;其次,增進產出導向法的教學效果研究,進一步提升對教學效果的辯證思考;再次,增強產出導向法在非產出導向法指導教材中的實證研究,進一步檢驗這-套理論體系的普適性、為教師和教材編委提供意見參考。

參考文獻

[1]文秋芳”產出導向法”的中國特色[J]現代外語,2017,40(3) :348- 358,438.

[2]文秋芳.”產出導向法”與對外漢語教學[J.世界漢語教學,2018,32(3):387-400.

[3]文秋芳.輸出驅動假設與英語專業技能課程改革[J].外語界,2008(2):2-9.

[4]文秋芳,輸出驅動假設在大學英語教學中的應用:思考與建議[J].外語界,2013(6):14-22.

作者簡介:趙月阿(1998-),女,陜西漢中人,南寧師范大學外國語學院在讀碩士研究生;研究方向:外國語言文學(英語)。