一體化三年,“一盤棋”的長(zhǎng)三角如何發(fā)展?

邱慧

“如不服本判決,可在……上訴于安徽省南京市中級(jí)人民法院。”日前,這張落款為江蘇省南京市建鄴區(qū)人民法院的判決書圖片,在網(wǎng)絡(luò)上引發(fā)熱議。

隨后,建鄴區(qū)人民法院工作人員回應(yīng)媒體稱,網(wǎng)傳判決書圖片屬實(shí),是該院工作失誤,已出具補(bǔ)正裁定。而此前,出現(xiàn)在安徽省馬鞍山市的防疫通知里的“特別提醒:南京是省外”,亦遭到網(wǎng)友們的調(diào)侃:“南京是‘徽京’,實(shí)錘了!”

事實(shí)上,“徽京”趣稱并非沒來由。從地理位置上看,位于江蘇省西南端的南京,北、西、南三面都緊鄰安徽轄內(nèi)城市。明朝時(shí)期的南直隸、清康熙初年設(shè)立的江南省中關(guān)于南京的劃分均位于蘇皖之中。

如今,借助長(zhǎng)三角一體化的東風(fēng),安徽緊跟滬蘇浙的發(fā)展步調(diào),迅速融入一體化的都市圈。南京的都市圈規(guī)劃輻射的8座城市中,也有一半是安徽城區(qū)。

南京和安徽“糾纏”的淵源從歷史上就存留依據(jù)。

明朝洪武元年,明朝建立,定都南京。直屬京師南京的地區(qū)為直隸,直隸地區(qū)下轄?wèi)?yīng)天府(今南京)及附近17個(gè)府州范圍涵括了今天的滬蘇皖。明朝永樂十九年,朱棣遷都北平,改直隸為南直隸,應(yīng)天府為其中心,江蘇、安徽均在南直隸轄區(qū)內(nèi)。清朝順治二年,南直隸被改為江南省,省府設(shè)于江寧府(今南京),江南省范圍即相當(dāng)于今江蘇省、安徽省和上海市。外界普遍認(rèn)為“徽京”最早出處于此。

近代以來,商品經(jīng)濟(jì)迎來初步大發(fā)展。有說法顯示,借助于商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,“長(zhǎng)江三角洲地區(qū)”概念也一并引入,傳統(tǒng)概念下劃分出的江南、江北有了融合的趨勢(shì),大區(qū)域的概念開始被人們接受。

隨著新中國(guó)成立,區(qū)域間交流、聯(lián)系逐步加強(qiáng),以江蘇、安徽、上海為代表的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)城市集群效應(yīng)初顯可觀,城市之間打破人財(cái)物的市場(chǎng)隔閡。

從事區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究的上海社會(huì)科學(xué)院副院長(zhǎng)王振向《中國(guó)報(bào)道》記者介紹,直至今天,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、水陸交通等諸多方面,蘇皖兩地也有著密切聯(lián)系。他以京滬線為例,這一我國(guó)南北重要交通干線,就連接了南京和安徽的多個(gè)城市。

在南京都市圈規(guī)劃的8座城市里,其中有4個(gè)安徽城市,分別是馬鞍山、滁州、蕪湖、宣城。最新的人口普查數(shù)據(jù)中,排在南京外來人口比例首位的29.49%,都是安徽人。王振表示,不管是從地理位置還是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度而言,南京和安徽已經(jīng)難以明確分界。

如今,人們調(diào)侃地說“徽京”,更多是因?yàn)殚L(zhǎng)三角區(qū)域一體化的發(fā)展融合,長(zhǎng)三角地區(qū)城市之間交通越來越便捷。

采訪中,多位專家均指出,近幾年,隨著長(zhǎng)三角一體化發(fā)展的深入,長(zhǎng)三角區(qū)域生態(tài)一體化的整體性越來越明顯。

2018年11月,中央宣布支持長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展并上升為國(guó)家戰(zhàn)略。其所涉及區(qū)域包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省全域,共35.8萬平方公里。

長(zhǎng)三角一體化融合方向最早從經(jīng)濟(jì)鏈接開始。改革開放后,在用地成本、人力成本等多重市場(chǎng)因素的推動(dòng)下,原本在上海深耕的企業(yè)自發(fā)向周邊江浙城市轉(zhuǎn)移。從事長(zhǎng)三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究的學(xué)者認(rèn)為,彼時(shí),在長(zhǎng)三角內(nèi)部已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的雁陣形態(tài)。

2007年5月,時(shí)任國(guó)務(wù)院總理溫家寶在上海主持召開了長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展專題座談會(huì)。這場(chǎng)在當(dāng)時(shí)屬于長(zhǎng)三角地區(qū)最高規(guī)格的座談會(huì)被認(rèn)為是拉開了國(guó)家推動(dòng)長(zhǎng)三角地區(qū)協(xié)同發(fā)展的序幕。座談會(huì)召開的次年,國(guó)務(wù)院就頒布了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。

2014年9月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于依托黃金水道推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展的指導(dǎo)意見》,安徽省首次被納入長(zhǎng)三角。文件明確,長(zhǎng)三角要建設(shè)以上海為中心,南京、杭州、合肥為副中心的城市群。此后的幾年里,關(guān)于長(zhǎng)江三角洲區(qū)域規(guī)劃的綱領(lǐng)性文件陸續(xù)得到國(guó)務(wù)院批復(fù)。長(zhǎng)三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)也保持著超速發(fā)展。

王振向《中國(guó)報(bào)道》記者介紹,就長(zhǎng)三角區(qū)域而言,在“一體化發(fā)展”方面有著諸多優(yōu)勢(shì):長(zhǎng)三角區(qū)域的經(jīng)濟(jì)總量、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁程度,都遠(yuǎn)超全國(guó)其他地區(qū)。除此之外,長(zhǎng)三角區(qū)域整體對(duì)外開放程度較高,無論是對(duì)外投資還是進(jìn)出口,這一區(qū)域的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)相對(duì)較好。

2019年12月,《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》公布。規(guī)劃綱要提出,長(zhǎng)三角一體化發(fā)展到2025年要取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,到2035年要達(dá)到較高水平。滬蘇浙皖要共建“世界級(jí)城市群”。王振認(rèn)為,這意味著更高質(zhì)量的區(qū)域一體化發(fā)展,即以建設(shè)世界級(jí)城市群為戰(zhàn)略坐標(biāo)的區(qū)域一體化發(fā)展。

在2019年4月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《2019年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)》中,確定了京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳三大都市圈的優(yōu)先建設(shè)地位。中國(guó)城市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)倪鵬飛表示,長(zhǎng)期來看,一體化的長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展是國(guó)家參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并走向舞臺(tái)中心的主要平臺(tái)。短期來看,長(zhǎng)三角一體化是中國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速度轉(zhuǎn)向高質(zhì)量的主要引擎。當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的問題,急需經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好的區(qū)域中心發(fā)揮外溢效應(yīng),帶動(dòng)更大范圍的周邊地區(qū)增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型。

“揚(yáng)長(zhǎng)避短”的發(fā)展

今年11月,長(zhǎng)三角一體化發(fā)展迎來成為國(guó)家戰(zhàn)略的三年大考。江蘇長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶研究院院長(zhǎng)成長(zhǎng)春分析認(rèn)為,3年的時(shí)間,長(zhǎng)三角一體化戰(zhàn)略基本達(dá)到預(yù)期。

成長(zhǎng)春向《中國(guó)報(bào)道》記者坦言,長(zhǎng)三角各地都有自身優(yōu)勢(shì),如何有效整合,值得好好研究。從事區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究多年,成長(zhǎng)春認(rèn)為,長(zhǎng)三角城市群之間要互聯(lián)互通,但更重要的是,長(zhǎng)三角應(yīng)“擔(dān)當(dāng)國(guó)家使命”,帶動(dòng)大沿海、大東南的整體發(fā)展,服務(wù)于全國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)版圖。

11月4日,在國(guó)務(wù)院新聞辦公室就長(zhǎng)三角一體化發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略三周年來進(jìn)展舉行的新聞發(fā)布會(huì)上,國(guó)家發(fā)展改革委副主任叢亮就成果總結(jié)時(shí)指出,總體上看,長(zhǎng)三角一體化發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施3年來已經(jīng)取得重大成果,長(zhǎng)三角地區(qū)作為全國(guó)發(fā)展強(qiáng)勁活躍增長(zhǎng)極基本形成。

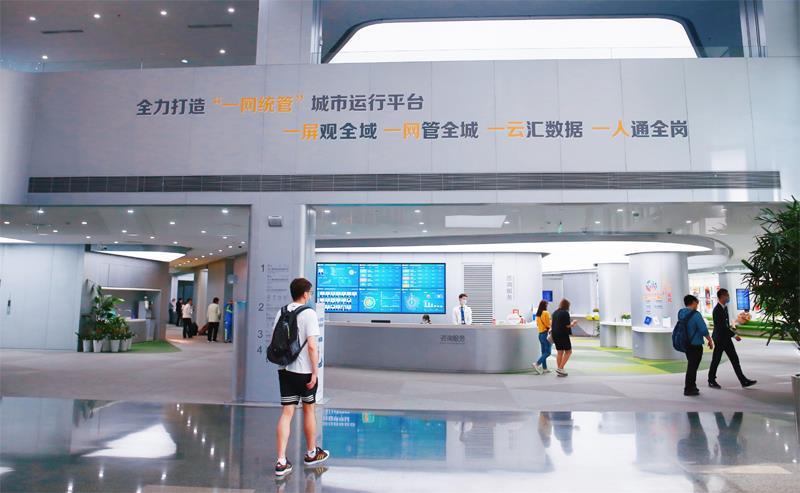

6月30日,上海首個(gè)國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+ 政務(wù)服務(wù)”示范區(qū)徐匯行政服務(wù)中心實(shí)現(xiàn)智慧城市管理“一網(wǎng)通辦”。

從公開的數(shù)據(jù)看,2020年,長(zhǎng)三角地區(qū)GDP總量達(dá)24.5萬億元,三省一市平均增速高于全國(guó)平均值,生產(chǎn)總值規(guī)模占全國(guó)GDP總量近四分之一。對(duì)于全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)而言,這一成績(jī)是長(zhǎng)三角地區(qū)率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化引領(lǐng)區(qū)、區(qū)域一體化發(fā)展示范區(qū)、改革開放新高地戰(zhàn)略定位的制度基礎(chǔ)。

然而,對(duì)于發(fā)展水平差距不在同一起跑線的長(zhǎng)三角地區(qū)城市來說,實(shí)現(xiàn)一體化并非易事。三省一市之間的協(xié)調(diào)成本、分割水平以及各地行政制度的差異都會(huì)給一體化帶來難度。

王振認(rèn)為,無論三省一市各地城市的功能與服務(wù)還是產(chǎn)業(yè)鏈方面,都要有明確分工,始終強(qiáng)調(diào)一盤棋發(fā)展。各區(qū)域若過度競(jìng)爭(zhēng),可能造成資源的浪費(fèi)。區(qū)域之間的行政壁壘也是一體化發(fā)展進(jìn)程中需要進(jìn)一步解決的問題。他強(qiáng)調(diào),長(zhǎng)三角地區(qū)要在縮小地區(qū)差距和城鄉(xiāng)差距上實(shí)施更加積極的一體化行動(dòng)。

具體而言,就是“揚(yáng)長(zhǎng)避短”的發(fā)展路徑。王振提出,未來長(zhǎng)三角地區(qū)的發(fā)展要實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)計(jì)劃,通過規(guī)劃的一體化,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)在各個(gè)地區(qū)均衡布局,大城市適當(dāng)做減法,合力疏解優(yōu)勢(shì)不明顯、布局不合理的一些產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

與此同時(shí),三省一市在公共服務(wù)的一體化上也要積極探索。目前長(zhǎng)三角政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦、異地就醫(yī)等服務(wù)就是有效的探索成果。成長(zhǎng)春告訴《中國(guó)報(bào)道》記者,經(jīng)過3年的發(fā)展,三省一市已經(jīng)從原來的項(xiàng)目合作轉(zhuǎn)向一體化的制度創(chuàng)新,盡管各地都有界限,但從制度合作的角度看,地域的界限未來有更進(jìn)一步突破的可能。