小學生健康教育課程的校本設計與實施*

郭興華 趙亞波

中共中央、國務院印發的《“健康中國2030”規劃綱要》指出,“將健康教育納入國民教育體系,把健康教育作為所有教育階段素質教育的重要內容,構建相關學科教學與教育活動相結合、課堂教育與課外實踐相結合、經常性宣傳教育與集中式宣傳教育相結合的健康教育模式”。江蘇省常州市鐘樓區花園第二小學(以下簡稱常州市花園二小)從本校實際出發,基于學生健康教育的現狀,從小學生的身心特征出發,構建了學校特色健康課程——小學生健康“三十六技”系列課程。

一、小學生健康教育課程構建的重要意義

根據調查,常州市花園二小有近60%的學生是外來務工人員子女,學生和家長的健康意識整體比較弱,部分家長只關注孩子的生理健康,對孩子的心理健康認知嚴重不足,而學校對學生的健康教育也僅限于班主任日常的簡單說教。

事實上,我們通過對學生、教師、家長的問卷調查和訪談了解到,在個人健康、體育運動、衛生品質、健康心理、安全防護等五個領域,都存在嚴重的問題。小學低年段的主要問題是:學生安全意識薄弱,無法分清哪些是危險行為,游戲安全隱患比較嚴重;學生的個人衛生習慣較差,不了解衛生習慣與疾病的關系。小學中年段的主要問題是:學生運動量不夠,尤其是校外運動;學生的飲食結構不均衡,不了解合理膳食對身體健康的利處。小學高年段的主要問題是:學生對食品的生產日期、生產地址等安全標準不在意;愛眼意識薄弱,不了解電子產品對眼睛的傷害;學習的壓力增大,得失心強,出現厭學情緒;自我封閉,不愿與教師和家長溝通,心理健康問題突出。

由此可見,學校開展健康教育非常有必要且意義重大。

二、小學生健康教育課程內容的選擇與設計

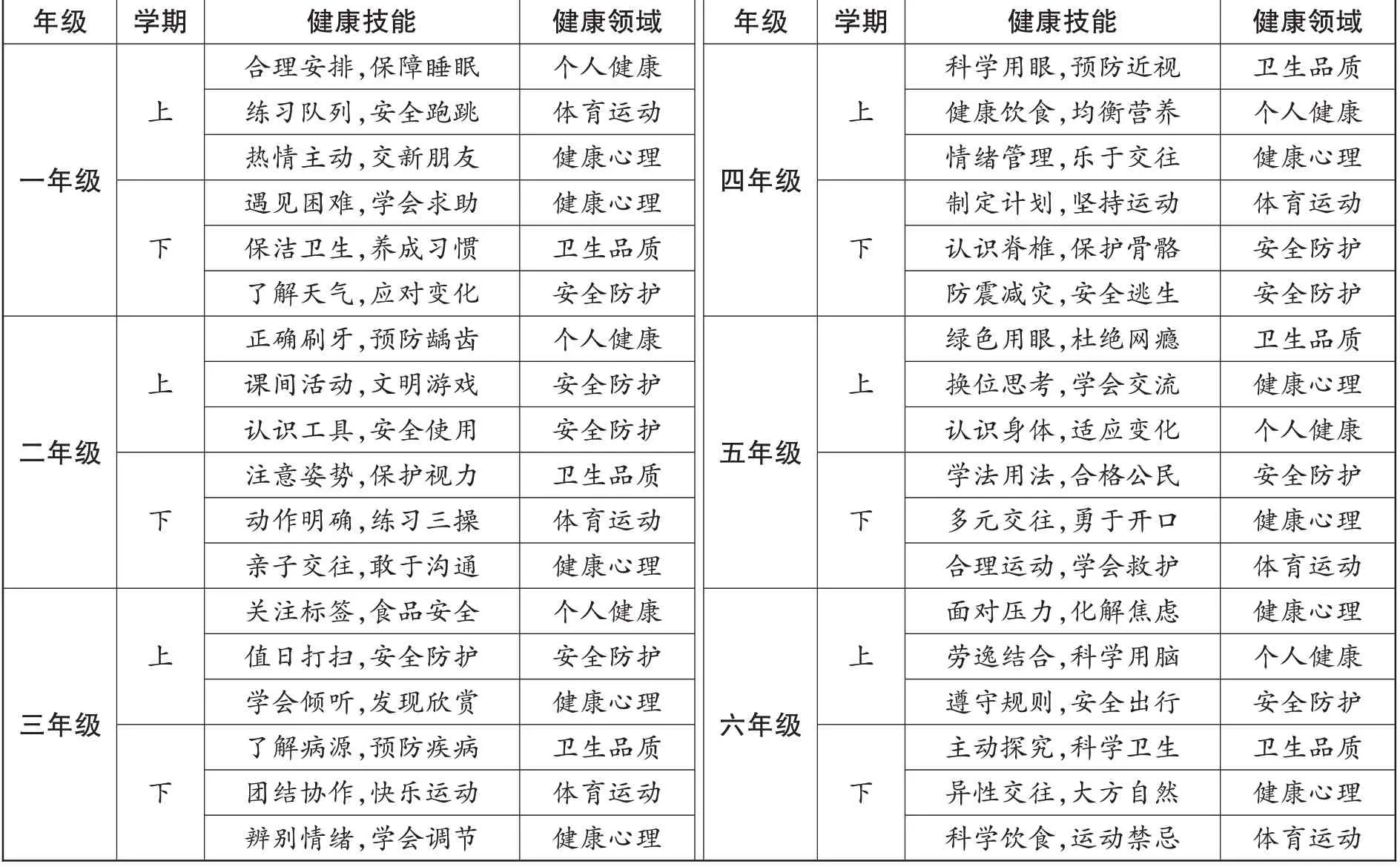

我們根據小學生的生理和心理特征,從個人健康、體育運動、衛生品質、健康心理、安全防護等五個方面,系統設計小學生健康“三十六技”系列課程的內容,具體見表1。

小學生健康“三十六技”系列課程在內容的選擇和設計上遵循以下原則:

一是整體架構有序列。小學生健康“三十六技”系列課程內容貫穿小學六年,每一個階段都各有側重,突出習慣養成的循序漸進。如關于個人健康,一年級學生剛進小學,調整作息尤為重要,所以側重“合理安排,保障睡眠”;二年級學生處于換牙期,所以關注學生“正確刷牙,預防齲齒”;三年級,我們開始關注學生的飲食健康,引導學生從閱讀食品標簽、均衡營養到科學飲食。所有內容都圍繞學生真實的成長需求,彼此關聯,逐步推進。

二是領域分布有側重。小學生身心發展并不均衡,因此在具體健康領域的分布上各有側重。中低年級學生的衛生習慣和安全防護意識不夠,所以關于“衛生品質”“安全防護”的內容涉及較多。隨著年齡的增長,小學高年級學生的心理發生了很多的變化,而且學業的壓力也越來越大,所以在課程內容設置上突出了“健康心理”方面的內容。

表1 常州市花園二小健康教育“三十六技”課程內容表

三是早期習得有成長。在學生訪談中我們發現,低年段的學生愿意和父母談論自己的學校生活,表達自己的看法。而中高年段的學生不太愿意和家長分享內心真實的想法,更傾向與同伴交流,因為覺得“朋友更了解自己”。所以,我們在二年級的“健康心理”領域聚焦親子溝通,五、六年級則聚焦同伴交往、異性交往、壓力化解等。

三、小學生健康教育課程的實施策略

1.學科滲透促落實。

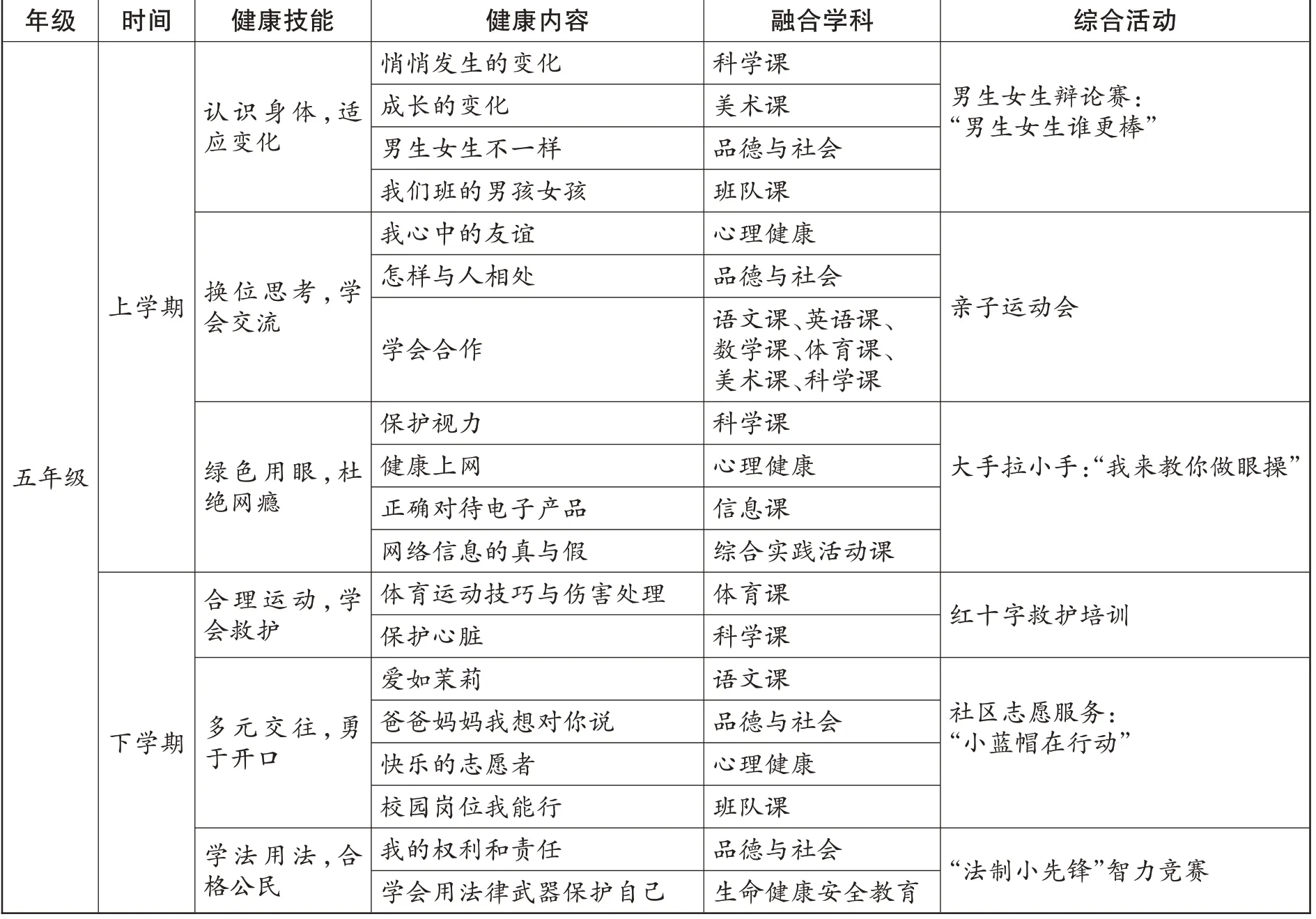

我們不僅根據學生的年齡特征進行了健康課程的設計,更結合不同的學科進行有效的融合和滲透。以五年級的健康教育課程為例,五年級學生應掌握的健康技能與相關科目相結合的內容如表2所示。

可以看到,我們的健康教育課程的學科融合與滲透主要體現了以下特點:

一是“聚合分散”全統籌。課程的整體架構呈現“聚合分散”架構。“聚合”就是課程的整體化設計和實施;“分散”就是根據課程技能目標和課程負責人的安排,具體課程內容由相關教師分模塊實施,同時,在課程中按照學生身心發展,對原有的學科教材內容進行整合梳理。如“認識身體,適應變化”這一內容主要由科學老師、美術老師和班主任教授,并對原有教材中的相關內容進行調整或補充。其中,科學教材中的《悄悄發生的變化》原本出現在六年級上學期,但現在學生第二性征普遍出現得較早,因此調整到五年級上學期實施,更加貼合學生的發展需求。

表2 五年級健康技能與相關科目融合設置一覽表

二是“滲透融合”全覆蓋。班主任主要利用晨會、班會及其他主題教育活動進行相關健康技能的教育;任課教師則利用拓展型活動進行專題教育。如“綠色用眼,杜絕網癮”這一內容可以通過科學課的《視力的形成》進行知識學習,通過心理健康課的游戲互動明確如何健康上網,通過信息課上的拓展延伸了解電子產品,通過綜合實踐活動課上的研究性學習學會辨別網絡信息的真與假。

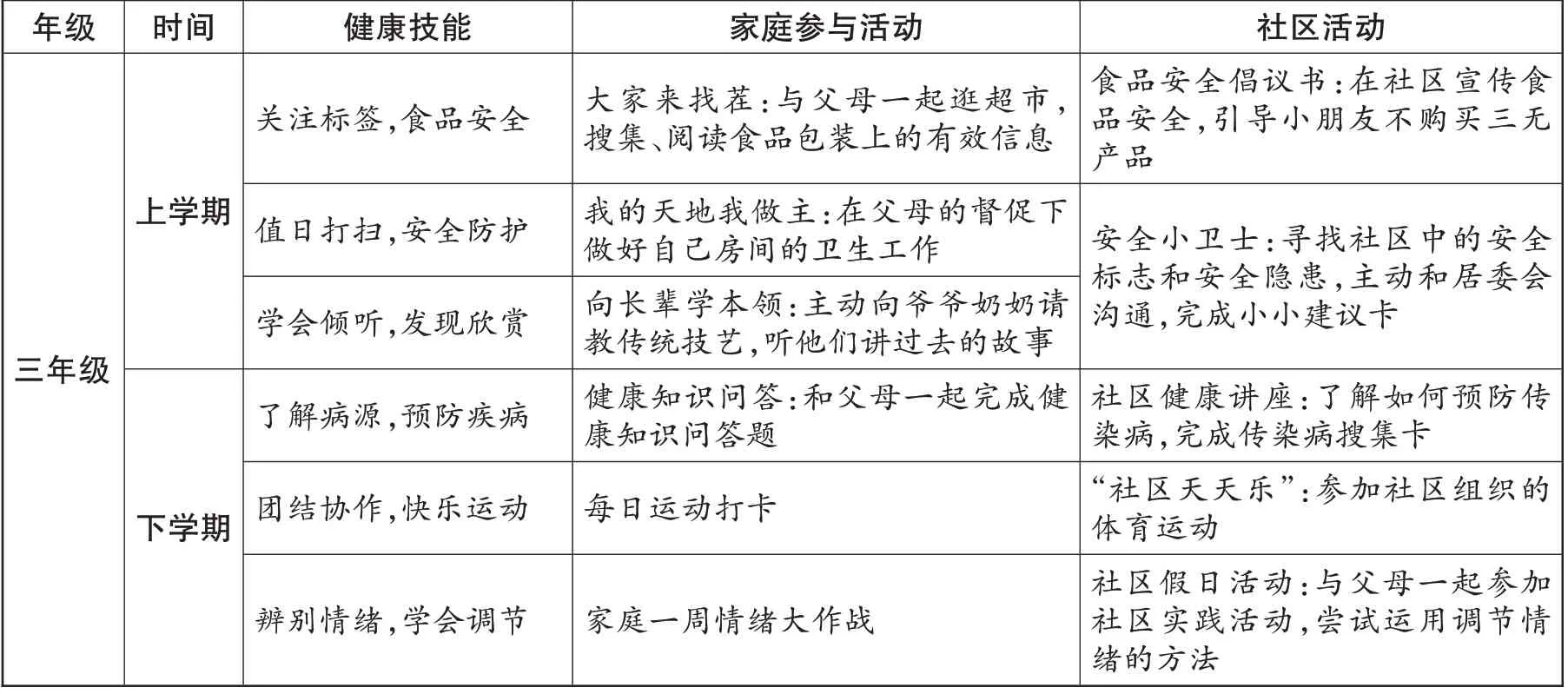

2.“家校社”攜手促發展。

在教育這條路上,學校、家庭和社區永遠都是“同盟軍”,家庭和社區對學校的健康教育起到重要的促進作用。學校作為青少年健康教育的主力軍,有義務將家庭和社區的資源融合進來,共同促進學生的健康發展。以三年級的健康教育課程實施為例,我們的家、校、社共同攜手促學生好習慣養成成果顯著(見表3)。

表3 三年級家庭社區共促健康技能養成合作表

3.有效評價促提升。

課程的有效實施離不開有效的評價機制,小學生健康教育課程的評價有:一是設計過程性評價手冊,手冊包括一至六年級的健康課程內容和實施要求的介紹以及學生參與課程學習的反饋評價,以圖章、積分等形式呈現,評價主體包括學生、教師、家長和社區工作者,突出習慣養成的過程性;二是設立生成性評價項目,學校設立了“健康小明星”“開心調節師”“衛生小達人”“運動小健將”“安全小博士”等獎項,定期開展“健康星級班級”評比活動,進一步提升了學生的健康意識。

總之,小學生健康教育課程引導學生科學認知健康,提升學生的生理和心理健康意識,讓每一個學生能夠站在陽光下,做一個陽光、快樂的小學生。