胸腹腔鏡食管癌根治術對食管癌患者呼吸功能和生活質量的影響

張成 王海波

食管癌是胸外科常見惡性腫瘤之一,我國每年約15 萬患者死于食管癌[1]。食管癌保守治療效果較差,傳統手術治療為開放性食管癌根治術,隨著胸腔鏡、腹腔鏡的不斷發展,其在食管癌治療中亦有所應用并取得較好的手術效果[2~4]。食管癌疾病本身和術后疼痛均可給患者帶來較大痛苦,降低生存質量[5]。本研究觀察胸腹腔鏡食管癌根治術對食管癌患者術后呼吸功能及生活質量的影響,旨在為胸腹腔鏡食管癌根治術在食管癌治療中的應用提供臨床依據,現報道如下。

1 材料與方法

1.1 一般資料選取2016年1月~2018年1月擬于我院行食管癌根治術治療的食管癌患者80例為研究對象。納入標準:術前均經病理檢查確診為食管癌,年齡18~70歲,性別不限,擬行手術治療,全身狀況良好,手術耐受,且同意進行手術治療。排除標準:合并嚴重心肺功能或肝腎功能障礙、合并血液系統疾病或自身免疫疾病、合并骨急性感染或創傷、精神異常、術前經其他抗癌干預、合并其他腫瘤、影像學檢查證實腫瘤遠處轉移或腫瘤浸潤、肺部或胸膜存在嚴重病變。患者入組后均編號并根據隨機數表分為聯合組(n=40)和傳統組(n=40)。本研究符合倫理學標準且經患者知情同意。兩組性別、年齡、體質指數和TNM 分期等基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。

表1 兩組基線資料比較

1.2 治療方法

1.2.1 傳統組 傳統組采用開放食管癌根治術治療,手術采用全身麻醉,于第5肋間作一約15cm 切口,進行食管游離和淋巴結清掃,在腹部正中做一長約15cm 切口,分離胃,進行腹部淋巴結清掃,于頸部胸骨位置做一長約5cm 弧形切口,于賁門切斷食管,制作管狀胃,將頸段食管和胃底部進行吻合。

1.2.2 聯合組 聯合組采用胸腹腔鏡食管癌根治術治療,同樣采用全身麻醉,胸腔鏡于右腋中線第7肋間置入,建立操作孔、人工氣胸,進行食管游離以及病變位置切除和淋巴結清掃。腹腔鏡置于臍上1cm 處,氣腹針建立人工氣腹后置入腹腔鏡,超聲刀游離胃部,制作管狀胃。左側鎖乳突肌前緣做一4cm 切口,通過一次性吻合器進行胃開口和食管吻合,縫合期釘座底部置入胃腔,釘夾插入食管腔,閉合滿意,漿肌層和食管肌層縫合,吻合口右側進行包埋,并行吻合口尖部的加固縫合。

1.2.3 術后干預 術后兩組均于頸部、腹腔以及胸腔放置引流管進行1~2d 的引流,同時進行預防性抗感染治療,術后采用相同的抗癌干預方案進行治療。采用以順鉑為主的化療方案,順鉑80mg/m2,d1~d3,分次給藥,多西他賽,100mg,d2,28d 為1個周期,均完成正規4 周期的輔助化療。第2 周期化療后或術后4 周,患者均進行放射治療,進行肺門、縱隔及雙鎖骨上區進行照射,采用普放+適形放療為主的放療方案,總劑量為4 000~6 000cGy,具體根據患者的耐受情況決定,200cGy/d,5次/周,6 周為1個周期,患者均治療1個周期。

1.3 觀察指標和檢測方法

1.3.1 手術情況統計 統計兩組手術時間、術中出血量、住院時間等指標以及兩組并發癥發生率。

1.3.2 炎癥指標檢測 分別在兩組術前,術后3d、5d、7d 取空腹靜脈血5ml 進行血清超敏C反應蛋白(hs-CRP)、白細胞介素6(IL-6)及腫瘤壞死因子α(TNF-α)指標水平檢測以評價炎癥控制效果。獲取的靜脈血樣本置于肝素抗凝管中,以3 000 轉/min、3cm 半徑在4℃環境中進行10min 的離心處理,待分層后取上層血清,-20℃冷藏待測處理。各血清炎癥指標的檢測均采用日立7012型全自動生化分析儀,相關試劑盒均購自武漢博士德生物工程有限公司,檢測方法為酶聯免疫吸附法,具體操作由同一位相關檢測經驗豐富者進行,嚴格按照試劑盒說明書進行。

1.3.3 疼痛評價 分別在兩組術前,術后3d、5d、7d由責任護士采用視覺疼痛模擬評分(VAS)[6]評價兩組圍術期疼痛控制效果。

1.3.4 肺功能評價 兩組術前,術后3d、5d、7d 分別通過全自動肺功能儀檢測用力肺活量(FVC)和第一秒用力呼氣量(FEV1)等肺功能指標,評價呼吸功能改善效果。

1.3.5 生存質量評價 采用Kamofsky評分[7]評價兩組生存質量,評價時間分別為術前以及門診隨訪的術后3個月、6個月、12個月及24個月,隨訪期間無患者失訪。

1.4 統計學方法采用SPSS 25.0 軟件進行數據的統計學分析,計數資料比較采用卡方檢驗,等級資料比較采用秩和檢驗,計量資料均符合正態分布,其中兩組計量資料比較采用t檢驗,重復測量計量資料比較采用方差分析并通過SNK-q檢驗進一步兩兩比較,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組手術情況比較與傳統組比較,聯合組手術時間和術后住院時間均縮短,術中出血量減少,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

2.2 兩組圍術期炎癥指標、VAS評分、肺功能指標比較兩組術前炎癥指標、VAS評分、肺功能指標比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組術后炎癥指標、VAS評分均逐漸降低而肺功能指標則逐漸升高,且聯合組術后疼痛控制效果、呼吸功能、炎癥控制效果均優于傳統組(P<0.05),見表3~8。

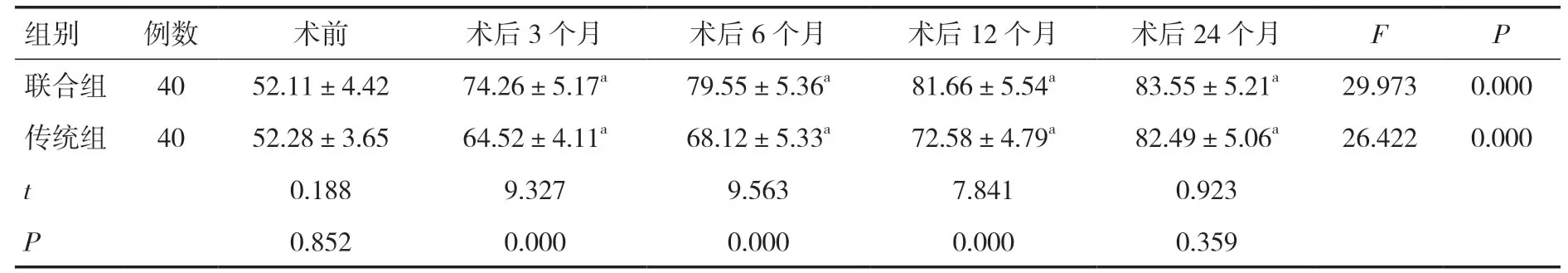

2.3 兩組圍術期Kamofsky評分比較兩組術前Kamofsky評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組術后Kamofsky評分均較術前升高,且聯合組術后3個月、6個月及12個月的Kamofsky評分均高于傳統組(P<0.05);但兩組術后24個月Kamofsky評分比較差異無統計學意義(P>0.05),見表9。

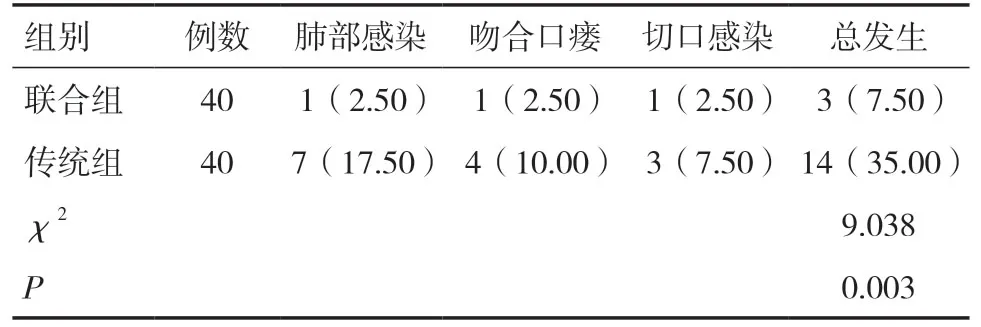

2.4 兩組并發癥比較與傳統組比較,聯合組術后并發癥發生率降低,差異有統計學意義(P<0.05),見表10。

表2 兩組手術情況比較(±s)

表2 兩組手術情況比較(±s)

組別例數 手術時間(min)術中出血量(ml)術后住院時間(d)聯合組 40 290.25±16.49 215.61±15.55 11.36±2.21傳統組 40 323.56±22.65 326.67±35.78 17.52±3.44 t 15.055 18.004 9.529 P 0.000 0.000 0.000

表3 兩組圍術期hs-CRP 比較(mg/L,±s)

表3 兩組圍術期hs-CRP 比較(mg/L,±s)

注:與同組術前比較,aP<0.05

組別例數 術前 術后3d 術后5d 術后7d F P聯合組 40 16.69±3.11 9.21±0.75a 7.85±0.77a 6.12±0.57a 65.986 0.000傳統組 40 16.72±2.85 12.16±1.87a 10.44±1.06a 9.32±0.89a 45.133 0.000 t 0.045 9.260 12.503 19.149 P 0.964 0.000 0.000 0.000

表4 兩組圍術期IL-6 比較(pg/ml,±s)

表4 兩組圍術期IL-6 比較(pg/ml,±s)

注:與同組術前比較,aP<0.05

組別例數 術前 術后3d 術后5d 術后7d F P聯合組 40 23.65±4.11 14.18±1.21 a 10.76±0.95 a 8.11±0.45a 25.480 0.000傳統組 40 23.85±3.95 18.44±1.79a 15.66±1.14a 13.78±1.56a 15.442 0.000 t 0.222 12.470 20.884 22.087 P 0.825 0.000 0.000 0.000

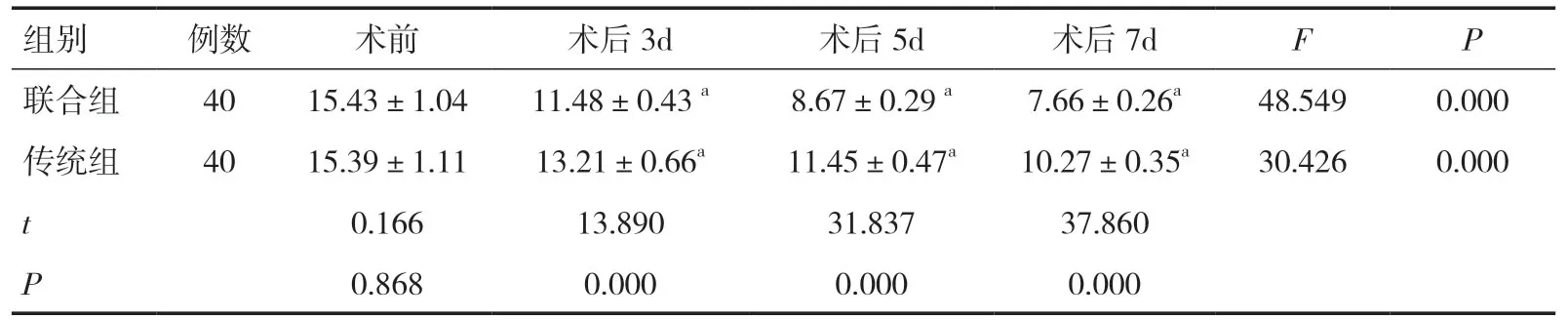

表5 兩組圍術期TNF-α 比較(pg/ml,±s)

表5 兩組圍術期TNF-α 比較(pg/ml,±s)

注:與同組術前比較,aP<0.05

組別例數 術前 術后3d 術后5d 術后7d F P聯合組 40 15.43±1.04 11.48±0.43 a 8.67±0.29 a 7.66±0.26a 48.549 0.000傳統組 40 15.39±1.11 13.21±0.66a 11.45±0.47a 10.27±0.35a 30.426 0.000 t 0.166 13.890 31.837 37.860 P 0.868 0.000 0.000 0.000

表6 兩組圍術期VAS評分比較(分,±s)

表6 兩組圍術期VAS評分比較(分,±s)

注:與同組術前比較,aP<0.05

組別例數 術前 術后3d 術后5d 術后7d F P聯合組 40 6.85±1.13 4.16±1.04a 3.41±0.83 a 2.03±0.88 a 22.572 0.000傳統組 40 6.78±1.11 5.21±1.09a 4.65±0.95a 3.11±0.92a 16.513 0.000 t 0.280 4.408 6.217 5.365 P 0.781 0.000 0.000 0.000

表7 兩組圍術期FVC 比較(L,±s)

表7 兩組圍術期FVC 比較(L,±s)

注:與同組術前比較,aP<0.05

組別例數 術前 術后3d 術后5d 術后7d F P聯合組 40 2.75±0.45 3.21±0.38 a 3.44±0.42 a 3.58±0.33a 10.269 0.000傳統組 40 2.77±0.29 2.96±0.32a 3.09±0.26a 3.12±0.29a 7.842 0.000 t 0.236 3.183 4.481 6.622 P 0.814 0.002 0.000 0.000

表8 兩組圍術期FEV1 比較(L,±s)

表8 兩組圍術期FEV1 比較(L,±s)

注:與同組術前比較,aP<0.05

組別例數 術前 術后3d 術后5d 術后7d F P聯合組 40 1.18±0.22 1.59±0.23 a 1.76±0.32 a 1.81±0.17 a 15.324 0.000傳統組 40 1.19±0.24 1.34±0.16a 1.44±0.28a 1.53±0.33a 6.781 0.001 t 0.194 5.643 4.760 4.771 P 0.847 0.000 0.000 0.000

表9 兩組圍術期Kamofsky評分比較(分,±s)

表9 兩組圍術期Kamofsky評分比較(分,±s)

注:與同組術前比較,aP<0.05

組別例數 術前 術后3個月 術后6個月 術后12個月 術后24個月 F P聯合組 40 52.11±4.42 74.26±5.17a 79.55±5.36a 81.66±5.54a 83.55±5.21a 29.973 0.000傳統組 40 52.28±3.65 64.52±4.11a 68.12±5.33a 72.58±4.79a 82.49±5.06a 26.422 0.000 t 0.188 9.327 9.563 7.841 0.923 P 0.852 0.000 0.000 0.000 0.359

表10 兩組并發癥比較[n(%)]

3 討論

食管癌是消化系統常見惡性腫瘤之一,我國食管癌發病率和死亡率均較高,已成為嚴重影響我國居民健康以及生命安全的疾病[8,9]。食管癌早期無明顯癥狀,中晚期患者吞咽功能存在明顯障礙,嚴重者無法攝入食物,甚至無法咽下水和唾液,導致患者營養狀況欠佳,逐漸消瘦脫水,降低患者的生存質量[10~12]。食管癌亦可進一步導致呼吸道感染等并發癥,部分患者可出現肝臟和腦部轉移,導致腹水、黃疸、昏迷等,可危及患者生命安全[13,14]。本研究中食管癌患者術前Kamofsky評分平均約50分,且部分患者疼痛癥狀明顯,其生存質量已受到明顯影響,急需有效干預。

食管癌的治療有放射治療、化療、手術治療等,食管癌放化療的治療效果較差,患者5年生存率僅為20%~30%,預后差,仍是目前急需解決的醫療難題[15]。手術切除是治療食管癌的主要方式,在食管癌手術治療中,傳統治療為開放性根治術,開放性手術可對患者造成較大創傷,導致并發癥增加,對患者術后恢復以及預后均有不利影響[16,17]。胸腔鏡和腹腔鏡的臨床應用近年來不斷增多,其微創干預在手術治療中具有創傷小、出血少等優勢,在多種腫瘤切除中的應用較多,而在食管癌手術治療中亦可取得良好效果[18,19]。本研究比較了傳統手術與胸腹腔鏡食管癌根治術對食管癌患者術后呼吸功能及生活質量的影響,并分析其治療安全性,結果顯示,相對于傳統開放性食管癌根治術,胸腹腔鏡食管癌根治術治療患者的手術時間縮短,術中出血量減少,對患者機體造成的創傷隨之減小,疼痛評分亦明顯降低,患者疼痛減輕,而術后肺部感染、切口感染、吻合口瘺等并發癥發生率降低,提示治療安全性亦良好,胸腹腔鏡食管癌根治術治療食管癌可取得更佳的療效和預后,與劉翼等[20]的研究結論一致。

食管癌手術操作可造成機體創傷,加之術中機械通氣容易導致肺泡損傷,從而激活機體炎癥細胞并導致炎癥因子的大量釋放,導致肺部并發癥以及相關炎癥反應,可對患者肺功能造成明顯影響[21,22]。本研究觀察食管癌手術患者的炎癥因子水平和肺功能水平,結果顯示,相對于傳統開放性食管癌根治術,胸腹腔鏡食管癌根治術治療無需撐開患者肋骨且不切斷胸壁肌肉,患者的胸壁完整性得以保留,對患者機體造成的創傷更小,不但有助于減輕疼痛,術后炎癥指標水平亦下降明顯,炎癥狀態控制良好,而術后患者通氣功能狀況更好,心肺并發癥少,患者的肺功能指標得以有效提高,呼吸功能明顯改善,且胸腔鏡手術切口小而美觀,患者Kamofsky評分亦隨之不斷升高,生存質量得到了更好的改善。然而兩種手術治療的食管癌患者術后24個月Kamofsky評分比較差異并無統計學意義,提示胸腹腔鏡食管癌根治術對食管癌患者生存質量的長期改善效果不明顯,可能與患者自身狀況以及術后放化療等輔助治療敏感性差異等有關。

綜上所述,胸腹腔鏡食管癌根治術創傷小,術后恢復快,有利于食管癌患者術后呼吸功能及生活質量的改善,且治療安全性良好,值得臨床推廣應用。