基于機器視覺的小麥種子活力檢測方法

吳旭東 張晗 羅斌 康凱 侯起嶺 董宏圖

摘要:種子發(fā)芽試驗是種子檢測的重要環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)的發(fā)芽檢測采用人工檢測方式,存在費時費力、且受人為主觀因素影響較大等問題。以小麥種子為研究對象,設(shè)計一種小麥種子垂直發(fā)芽裝置,基于形態(tài)學(xué)分析設(shè)計了種子發(fā)芽點檢測方法,借助芽點位置對胚根、胚芽長度進行檢測,實現(xiàn)種子發(fā)芽快速判別。通過7 d的發(fā)芽試驗計算小麥種子的發(fā)芽率、發(fā)芽指數(shù)、平均發(fā)芽指數(shù),與人工檢測結(jié)果進行對比,該方法測定的小麥種子發(fā)芽率的準確率達100%,發(fā)芽指數(shù)、平均發(fā)芽指數(shù)誤差分別為1.68%、2.40%。該裝置和方法實現(xiàn)了種子活力參數(shù)的檢測分析,為農(nóng)作物種子快速檢測提供了研究基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞:種子活力檢測;發(fā)芽率;機器視覺;小麥;種子發(fā)芽試驗;發(fā)芽指數(shù)

中圖分類號:S512.101;S126 文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2021)24-0189-06

收稿日期:2021-07-27

基金項目:國家重點研發(fā)計劃(編號:2017YFD0701205);北京市農(nóng)林科學(xué)院青年基金(編號:QNJJ202104);北京市農(nóng)林科學(xué)院科研創(chuàng)新平臺建設(shè)項目(編號:PT2021-04)。

作者簡介:吳旭東(1995—),男,山西運城人,碩士研究生,主要從事機器視覺技術(shù)研究。E-mail:731799493@qq.com。

通信作者:董宏圖,碩士,農(nóng)藝師,主要從事種子表型及生理檢測研究。E-mail:donght@nercita.org.cn

種子質(zhì)量的好壞主要由種子活力來體現(xiàn)。種子活力是指種子在各種環(huán)境條件下具有發(fā)芽與出苗的能力,以及幼苗形狀、貯藏性能和種子的抗逆性等特征的綜合表現(xiàn),較標準發(fā)芽率更能說明種子質(zhì)量的優(yōu)劣[1-2]。因此種子活力指數(shù)檢測一直以來都是研究的熱點。傳統(tǒng)的種子活力檢測方法通常分為直接法和間接法。直接法是在實驗室內(nèi)通過測定出種子的發(fā)芽率或者苗長等指標,如磚礫法、低溫處理抗冷測定法等;間接法是使用實驗室內(nèi)的儀器,測定與種子活力相關(guān)的物理特征和生理生化特征,如人工加速老化法、電導(dǎo)率測定法、四唑染色法等[3-4]。傳統(tǒng)種子活力檢測方法對種子活力情況的評定結(jié)果科學(xué)性強,是國家標準種子活力檢測方法,但也存在對實驗工作人員的專業(yè)能力要求較高、主觀性強等缺點,不能滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對種子活力快速、準確檢測的新要求。

圖像處理技術(shù)作為一種無損檢測技術(shù),研究人員將圖像處理技術(shù)應(yīng)用于高通量作物表型,實現(xiàn)了作物生理生態(tài)信息的自主監(jiān)測、分析和應(yīng)用[5-8]。Howarth等利用圖像處理技術(shù)測量生菜和高粱種子發(fā)芽時期幼苗的生長速率[9]。Deng等基于圖像處理技術(shù)開發(fā)了幼苗長度計算軟件,并根據(jù)計算結(jié)果來評估林木種子的活力[10]。李振基于圖像處理技術(shù),開發(fā)了辣椒種子活力指數(shù)檢測系統(tǒng),活力指數(shù)檢測準確率達92%以上[11]。王紀章等利用 Kinect相機對黃瓜穴盤苗的發(fā)芽率、株高、葉面積等參數(shù)進行了無損監(jiān)測,其中發(fā)芽率誤差不大于1.57%[12]。金沙沙等提出了一種基于端點刪除的剪枝方法,實現(xiàn)了對小麥、水稻的芽長和根長的測量[13]。總之,目前國內(nèi)外利用圖像處理技術(shù)檢測種子發(fā)芽率的方法研究較少,還未有完善的針對種子萌芽階段的發(fā)芽率檢測方法,但圖像處理技術(shù)為自動化檢測發(fā)芽率提供了研究思路,在技術(shù)上有很強的參考價值。

本研究通過設(shè)計適用于機器視覺技術(shù)檢測種子萌發(fā)過程的發(fā)芽裝置,用工業(yè)相機采集小麥種子發(fā)芽的RGB圖像,基于種子的幾何特征,運用形態(tài)學(xué)處理方法尋找種子芽點,基于芽點位置,進行種子胚根和胚芽的長度檢測,實現(xiàn)種子發(fā)芽判別,通過連續(xù)7 d的檢測分析,實現(xiàn)種子活力檢測,并與人工測定的種子活力進行對比,從而驗證本研究算法的準確率。

1 圖像采集系統(tǒng)

1.1 發(fā)芽裝置設(shè)計

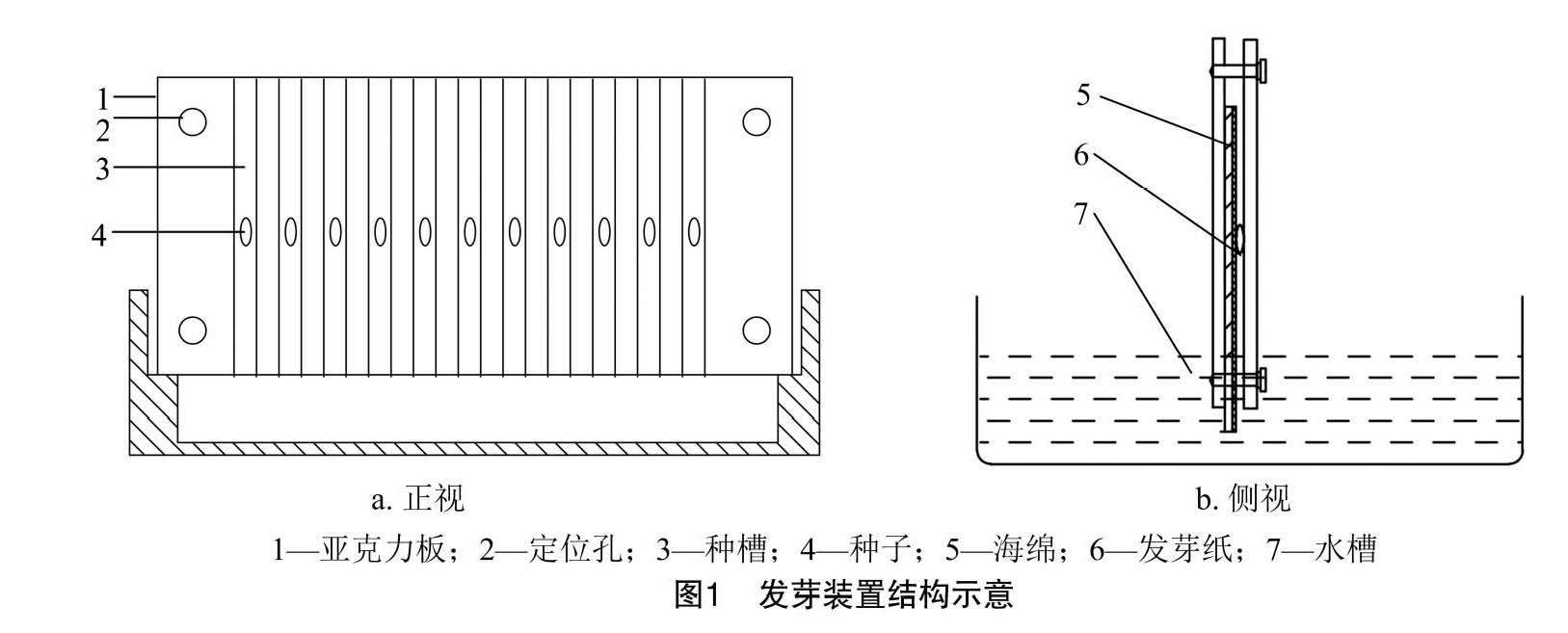

本研究設(shè)計了一種適用于圖像技術(shù)檢測種子活力的發(fā)芽裝置,裝置結(jié)構(gòu)示意見圖1。該裝置包括水槽、透明亞克力板、發(fā)芽紙、黑絨布、海綿、定位孔、種槽等。在亞克力板上設(shè)有種槽的目的在于限制種子發(fā)芽的生長空間,不僅可以實現(xiàn)種子在發(fā)芽平面內(nèi)生長,同時也可避免不同種子之間根系的相互纏繞。發(fā)芽紙需要延伸到水槽底部,由于毛細現(xiàn)象,水沿著發(fā)芽紙上升到種子部位,為種子萌發(fā)提供水分。在發(fā)芽紙上方鋪1層黑絨布作為背景是為了使圖像的背景單一,減少噪聲因素,便于種子與背景的分割。為了給種子的萌發(fā)提供充足的水分,在發(fā)芽紙下面墊一層海綿來儲存水分,同時海綿也可以緩沖2個板之間的夾緊力,避免擠壓種子造成破壞。亞克力板上的四周設(shè)有定位孔,是為了便于對不同時期的圖像進行種子的同位分割操作。

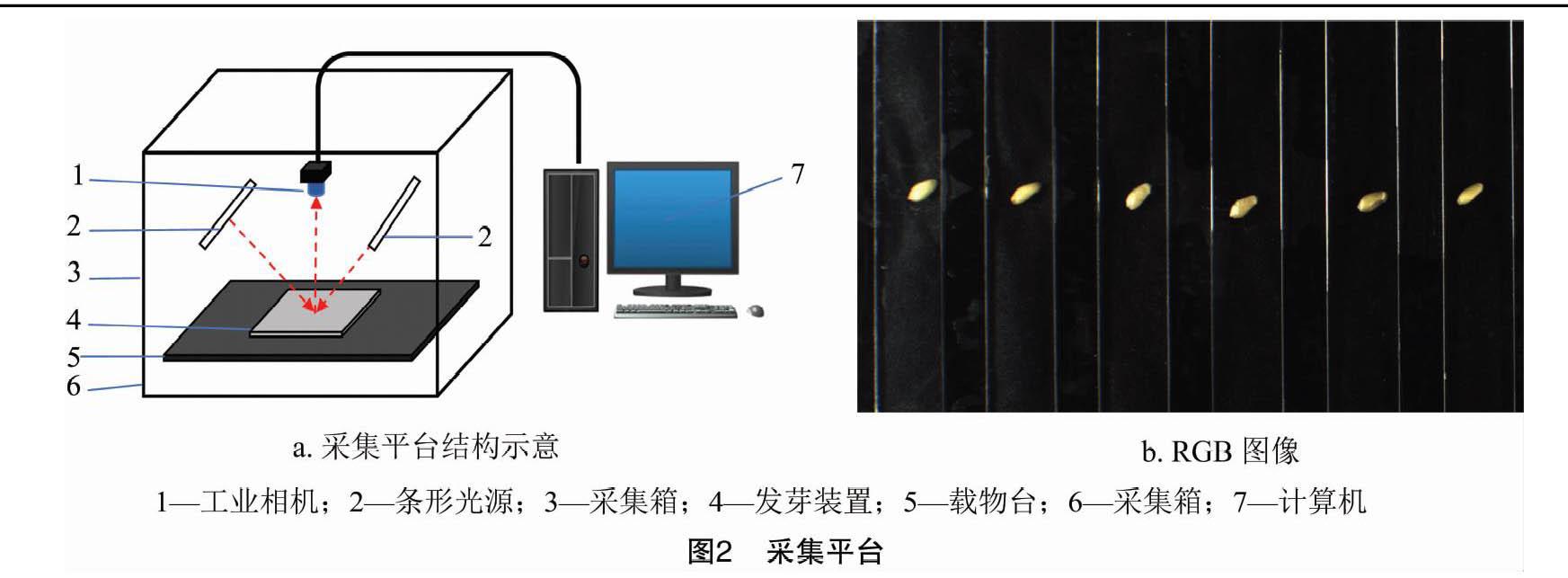

1.2 圖像采集平臺搭建

圖像采集平臺見圖2-a,采集環(huán)境主要由采集箱、工業(yè)相機、光源、發(fā)芽裝置和計算機組成。采集箱尺寸為50 cm×40 cm×50 cm;相機型號為大恒MER-500-79UC,圖像保存為BMP格式,分辨率為2 592像素×1 944像素,配備computar 8 mm鏡頭,相機平面至發(fā)芽裝置表面高度為28 cm;在采集過程中,為了獲取小麥種子的高品質(zhì)圖像,在采集箱內(nèi)部2側(cè)各設(shè)有1個傾斜的條形補光燈,用以提供均勻穩(wěn)定的光源[14]。在載物臺上四周設(shè)定4個定位點,用于發(fā)芽裝置在載物臺上的定位。為了獲得完整的胚芽和胚根區(qū)域,通過對不同的種子姿態(tài)進行發(fā)芽試驗,種子側(cè)放更加便于圖像分割處理,獲取的圖像見圖2-b。

2 結(jié)果與分析

2.1 圖像處理

2.1.1 獲取ROI區(qū)域 為了減少計算量,提高分割精度和效率,在處理圖像時選擇待檢測目標周圍的局部區(qū)域,即感興趣區(qū)域(region of interest,ROI)[15]。由于種子是在浸潤環(huán)境下進行發(fā)芽,黑絨布上的水分分布不均導(dǎo)致整個背景的顏色、亮度不均勻,同時非目標區(qū)域的部分噪聲灰度值與目標的灰度值出現(xiàn)了重疊,增加了對目標分割提取的難度。為了盡可能減少這些因素對圖像分割的干擾,本研究在采集到原始圖像后,利用種槽位置劃分ROI區(qū)域進行分塊處理。根據(jù)發(fā)芽裝置中的10個種槽寬度將原始RGB圖像分為10個ROI區(qū)域,每個區(qū)域?qū)?yīng)1粒種子。

2.1.2 預(yù)處理 為了提升背景與目標的對比度,使目標區(qū)域的特征更為明顯,利用線性灰度變換處理對分塊后的RGB圖像進行對比度增強,灰度變換一般不改變像素點的坐標信息,只改變像素點的灰度值[16]。

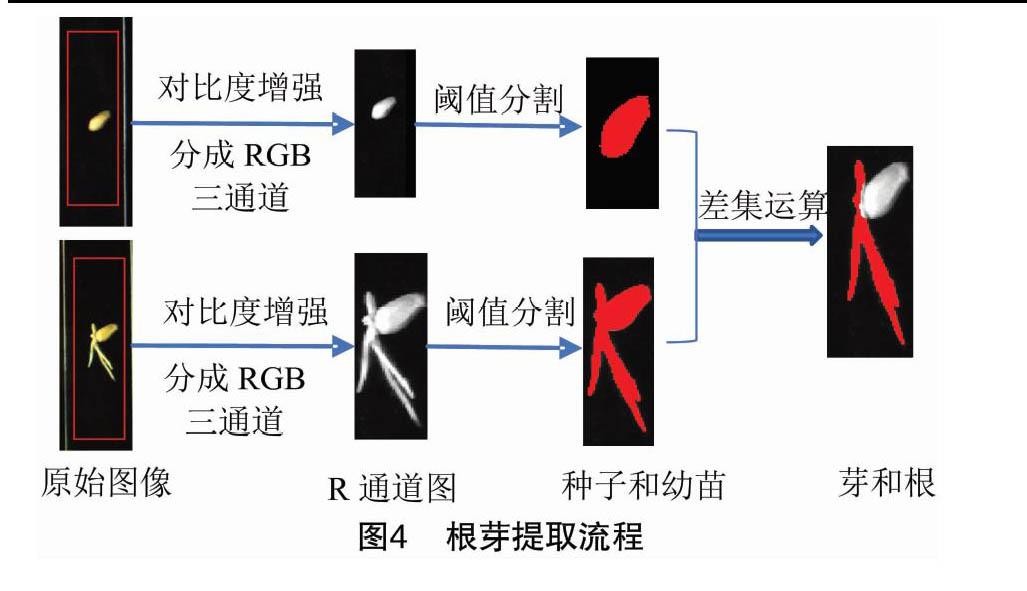

2.1.3 閾值分割 圖像的顏色信息,特別是通道信息,有助于從空間域上對圖像進行分割操作。將增強后的圖像分成3個單通道圖像,經(jīng)過對比3個通道的圖像,發(fā)現(xiàn)選取R通道時,種子和幼苗的形狀特征可以在灰度圖中得到很好的反映,種子和幼苗區(qū)域與背景也可以很明顯區(qū)分開,因此選用R通道圖像繼續(xù)處理。

利用灰度閾值變換的方法[17-18]在種子的R通道圖像中將種子分割出來。灰度閾值變換可以讓一幅圖像變成黑白二值化圖,能夠?qū)崿F(xiàn)背景和與前景目標的分離,其表達式為

y=0 , x<T

255, x≥T。(1)

其中,T為閾值,像素的灰度值大于閾值的為種子顏色,變換后該點灰度值為255;小于閾值的為背景,變換后該點的灰度值為0。基于采集的圖像有穩(wěn)定的光源照明,采集環(huán)境穩(wěn)定,選擇固定閾值進行圖像分割,閾值設(shè)為31。

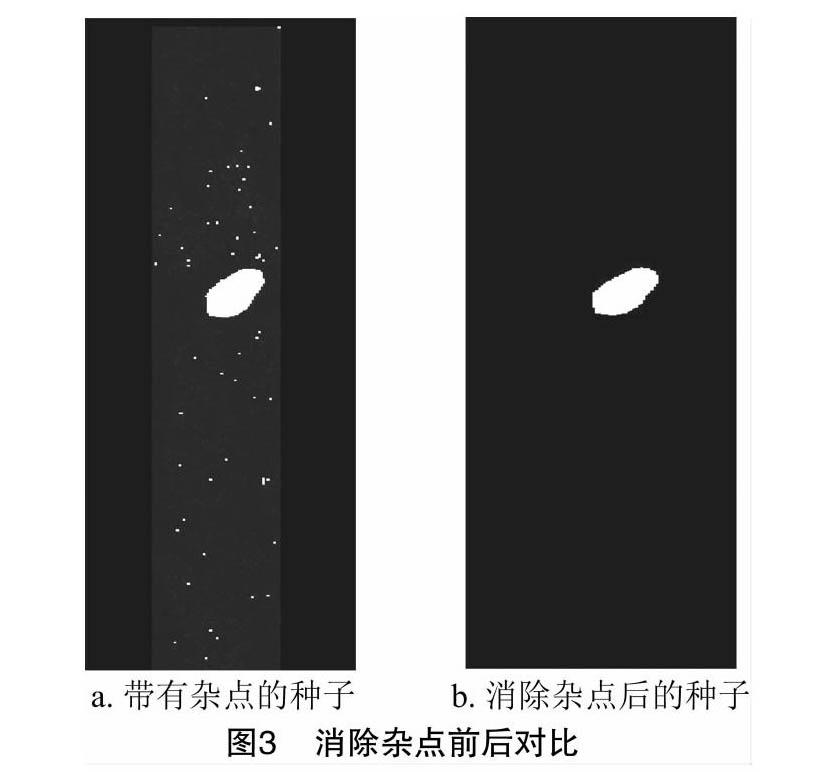

2.1.4 消除雜點 閾值分割以后得到的區(qū)域集合中會有雜點,見圖3-a,通過觀察前景目標與雜點最大的特征區(qū)別是面積特征,因此通過面積特征對區(qū)域集合進行篩選,消除圖像中的雜點。種子面積的像素點個數(shù)一般大于500,因此,在篩選時將面積特征的最小值設(shè)為500。經(jīng)過面積特征的篩選,可以得到完整的種子圖像,消除雜點后的效果見圖3-b。

2.1.5 根芽提取 在種子的初始圖像上分割獲得種子的區(qū)域以后,利用同樣的方法在1~7 d后的發(fā)芽圖像中提取出整個幼苗的區(qū)域。然后對這2個區(qū)域進行差運算,分割提取種子胚芽和胚根部分,差運算的結(jié)果見圖4,紅色區(qū)域為所提取的目標區(qū)域。

2.2 種子活力測定方法

國標GB/T 3543.4—1995中規(guī)定當(dāng)小麥種子胚根與種子的長度相同,胚芽長為種子長度的50%時,則判定為種子發(fā)芽[19]。本研究基于種子的幾何特征尋找種子的芽點,以芽點為圓心,分別作胚根與胚芽的判定圓,通過判定圓與種子根芽的相交檢測,實現(xiàn)發(fā)芽判別。

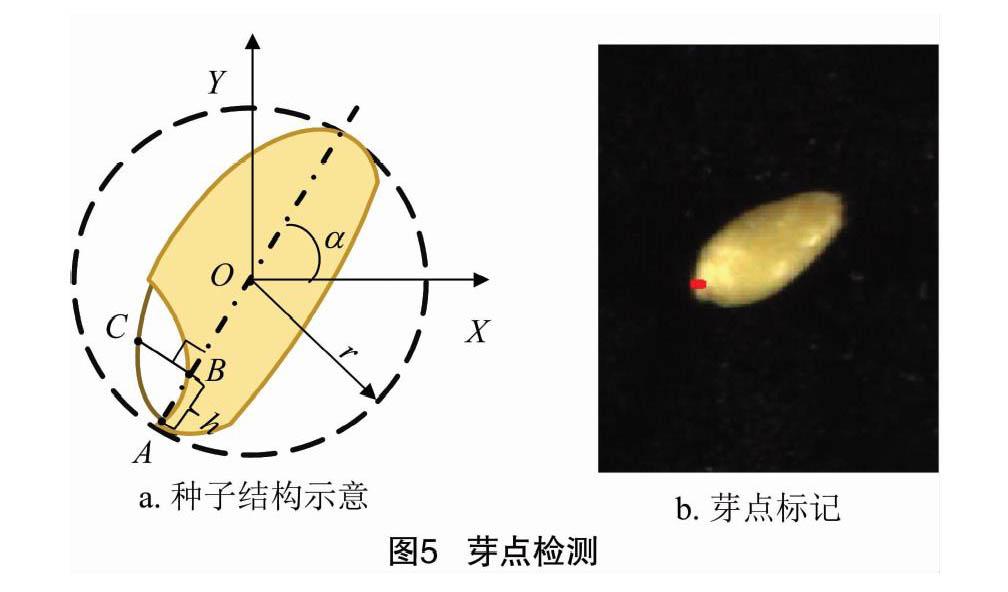

2.2.1 芽點檢測 通過預(yù)處理和閾值分割獲得種子的區(qū)域后,利用種子的幾何特征尋找出每粒種子的芽點(胚根、胚芽突破種皮的位置點)。小麥種子是橢圓形,首先采用等效橢圓求角度的方法來計算種子區(qū)域與水平方向的正向夾角,用等效橢圓來表示種子區(qū)域的方向和范圍。然后通過二階中心矩計算出橢圓的長半軸、短半軸和相對于水平正方向的夾角α[16]。作種子區(qū)域的最小外接圓,通過最小外接圓來求出種子的中心點坐標及長度。如圖5-a所示,O點為種子的中心,種子的長度為2r。通過種子的中心坐標分別加上X、Y方向的偏移量計算出種子的胚尖點A點,其中X方向的偏移量為r×cosα,Y方向的偏移量為r×sinα,具體表達式如下:

Bx=Ox+(1-g)×r×cosα;(2)

By=Oy-(1-g)×r×sinα。(3)

式中:g=h/r,g是修正系數(shù)。引入g是用來確定B點坐標。當(dāng)g=0時,計算出來的是A點坐標。通過大量試驗結(jié)果表明g取0.2時,找到種子的芽點效果較好。

將已知參數(shù)代入公式(2)、公式(3)可以得到點B(Bx,By)后。在HALCON軟件中,以B點為垂足,作一條垂直于線段AB的垂線LBC后,在原始種子圖像中提取出種子的輪廓,與線段LBC取交集,交集的結(jié)果為C點,將其定義為出芽點。種子的芽點標記效果見圖5-b,紅色點即所要尋找的芽點。

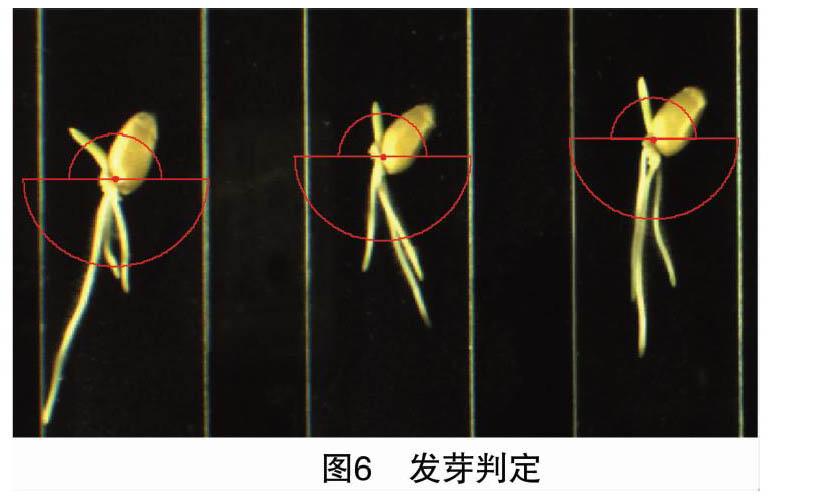

2.2.2 發(fā)芽判別 以芽點為圓心,分別作胚芽識別圓和胚根識別圓來檢測種子是否發(fā)芽。以點C為圓心,分別以r和2r為半徑作胚芽判定圓弧和胚根判定圓弧,其中r為種子長度的50%。因此,當(dāng)種子的胚芽、胚根長度達到發(fā)芽標準時,會與2個判別圓弧分別產(chǎn)生交集。發(fā)芽標準判定圓在圖像檢測中的效果見圖6。以種子的中心行坐標為分界線,將圖像分為上下兩部分,利用芽和根的區(qū)域位置特征(行坐標)來區(qū)分胚芽和胚根的區(qū)域,即上面為胚芽,下面為胚根。將提取到的胚芽、胚根區(qū)域分別與胚芽圓、胚根圓作差運算,若結(jié)果均不為空,則代表胚芽、胚根長度已經(jīng)達到種子發(fā)芽的標準長度,判定該種子已發(fā)芽。

一般情況下,差運算之后芽的區(qū)域個數(shù)為1,根的區(qū)域個數(shù)大于零,定義為該種子已發(fā)芽。未發(fā)芽的種子可以分為有根無芽、有芽無根和無根無芽3種情況,通過分別監(jiān)視芽和根集合區(qū)域個數(shù)的變量,實現(xiàn)對種子發(fā)芽情況的分類并自動記錄發(fā)芽天數(shù)。

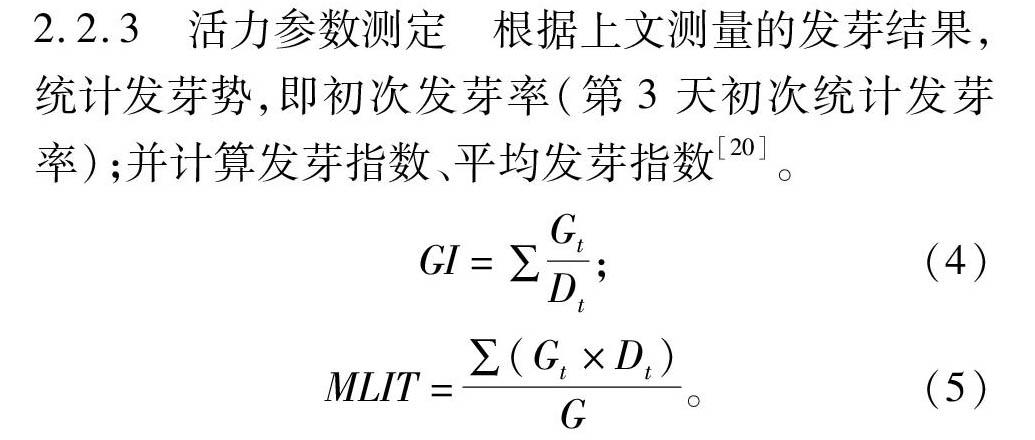

2.2.3 活力參數(shù)測定 根據(jù)上文測量的發(fā)芽結(jié)果,統(tǒng)計發(fā)芽勢,即初次發(fā)芽率(第3天初次統(tǒng)計發(fā)芽率);并計算發(fā)芽指數(shù)、平均發(fā)芽指數(shù)[20]。

GI=∑GtDt;(4)

MLIT=∑(Gt×Dt)G。(5)

式中:GI為發(fā)芽指數(shù),Dt為發(fā)芽日數(shù);Gt為與Dt相對應(yīng)的每天發(fā)芽種子數(shù);MLIT為平均發(fā)芽日數(shù);G為發(fā)芽率。

2.3 算法流程設(shè)計

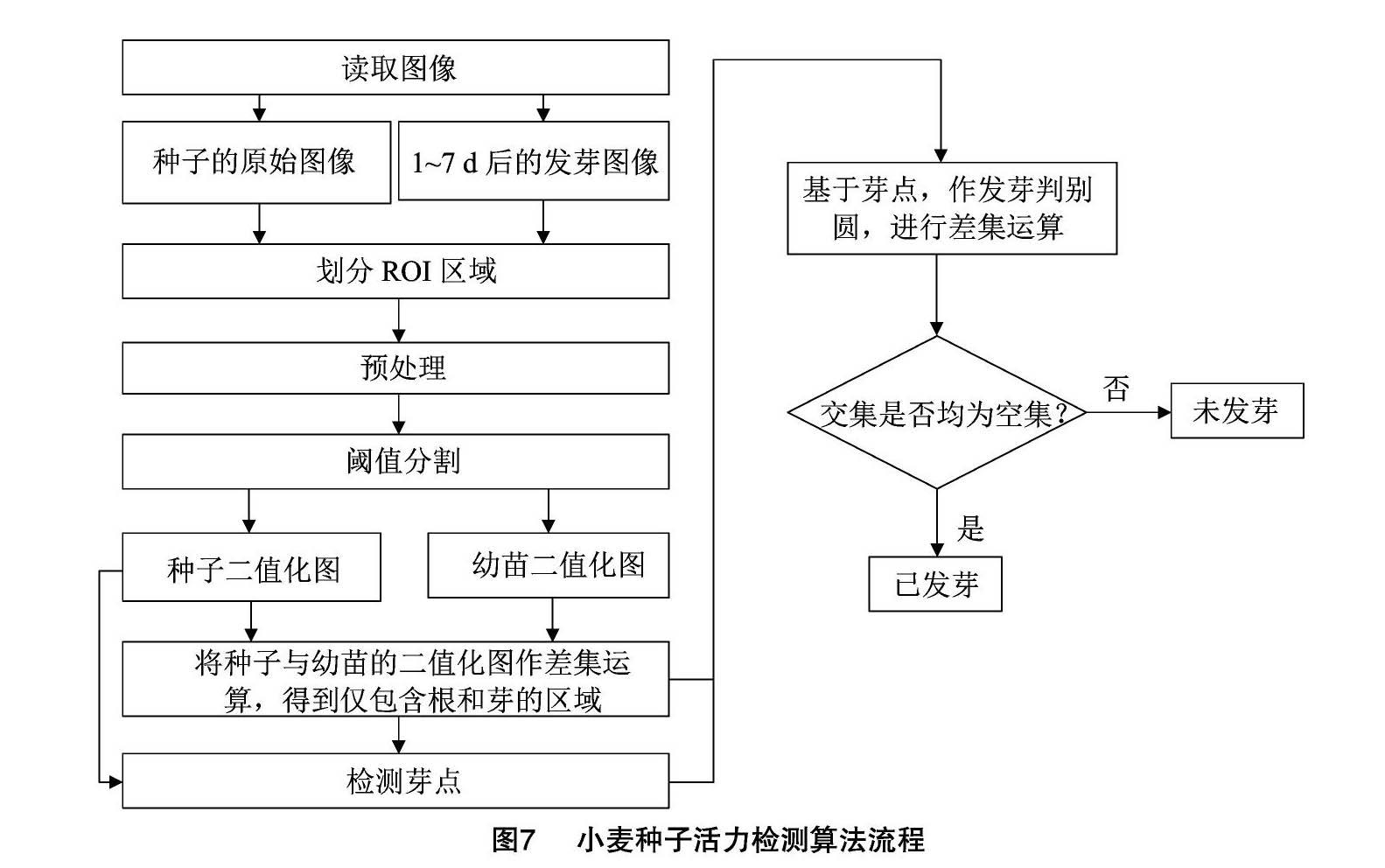

本研究基于HALCON開發(fā)平臺設(shè)計小麥種子活力檢測算法,通過導(dǎo)入0~7 d種子發(fā)芽圖像進行檢測分析,獲取種子活力相關(guān)參數(shù)。種子發(fā)芽的檢測過程包括劃分ROI區(qū)域、圖像預(yù)處理、種子的分割、確定種子的芽點、作發(fā)芽判定圓、根芽區(qū)域的提取,具體檢測流程見圖7。本研究首先對原始種子的圖像進行ROI分塊處理,以減少非目標區(qū)域的噪聲對種子分割的影響。然后對ROI區(qū)域進行預(yù)處理,提升目標與背景的對比度,便于獲得完整的種子和種苗二值化圖。通過0 d初始圖像分析種子的幾何特征來檢測芽點。將1~7 d后種苗的二值化圖與種子的二值化圖進行差運算,得到僅包含根和芽的區(qū)域,借助種子的芽點作發(fā)芽判別圓,來實現(xiàn)對種子發(fā)芽的檢測。

3 試驗驗證

3.1 試驗

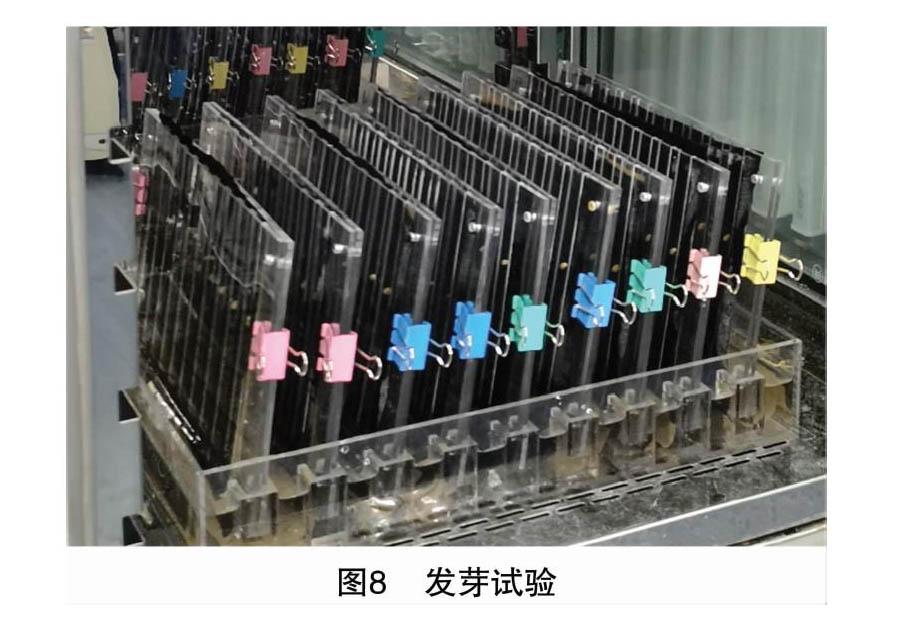

2021年6月,在北京農(nóng)業(yè)智能裝備技術(shù)研究中心農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)信息技術(shù)重點實驗室進行種子發(fā)芽試驗,試驗種子品種為西農(nóng)529,隨機選取100粒種子作為試驗的樣本。將種子放入濃度為1%的次氯酸鈉溶液中消毒10 min,然后使用蒸餾水沖洗3次。將消過毒的種子分為10組,每組10粒。將種子按照側(cè)放的姿態(tài),固定到發(fā)芽裝置中,最后將發(fā)芽裝置插入培養(yǎng)箱內(nèi)的水槽中進行發(fā)芽試驗,發(fā)芽試驗實物見圖8,人工氣候室的環(huán)境條件設(shè)置為白天 8 h,溫度25 ℃;黑夜16 h,溫度23 ℃。將1 d記為種子的一個生長周期,因此將種子放入發(fā)芽裝置后,每天在固定的時間點進行圖像采集,連續(xù)采集 7 d。

3.2 驗證結(jié)果

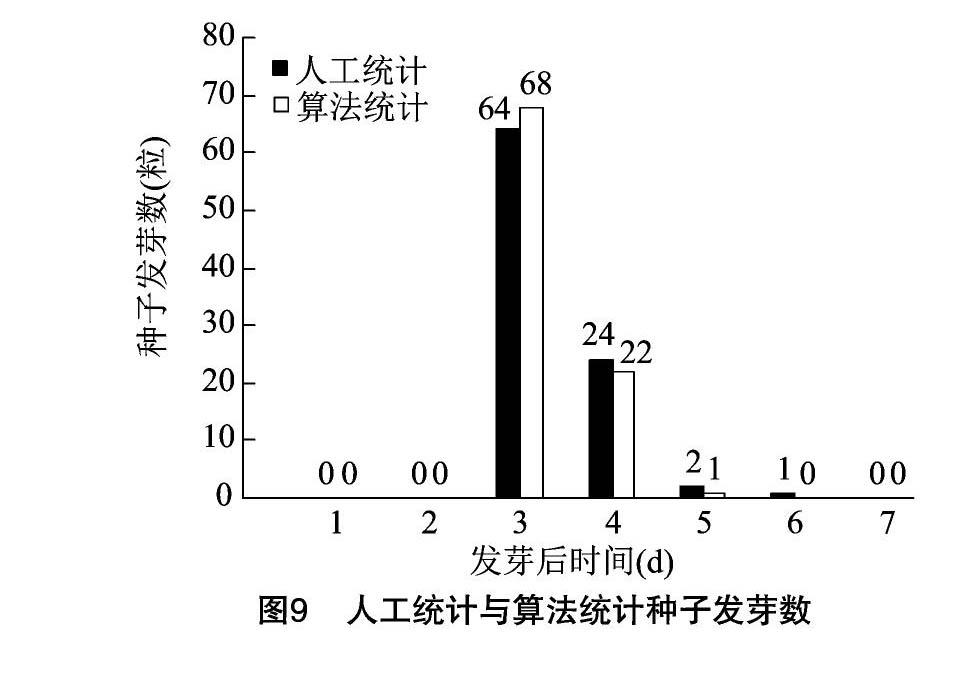

采集到種子的發(fā)芽圖像后,根據(jù)上述的圖像檢測方法,對種子的發(fā)芽情況進行統(tǒng)計。將人工統(tǒng)計的結(jié)果與圖像檢測的結(jié)果進行對比,對比結(jié)果見圖9。從圖9可以看出,種子發(fā)芽的時間集中在3~4 d后, 從5d后開始種子的發(fā)芽率趨于穩(wěn)定。 發(fā)芽試

驗選取了100粒種子進行發(fā)芽,經(jīng)過7 d的發(fā)芽試驗后有91粒正常發(fā)芽,種子的發(fā)芽率為91%。

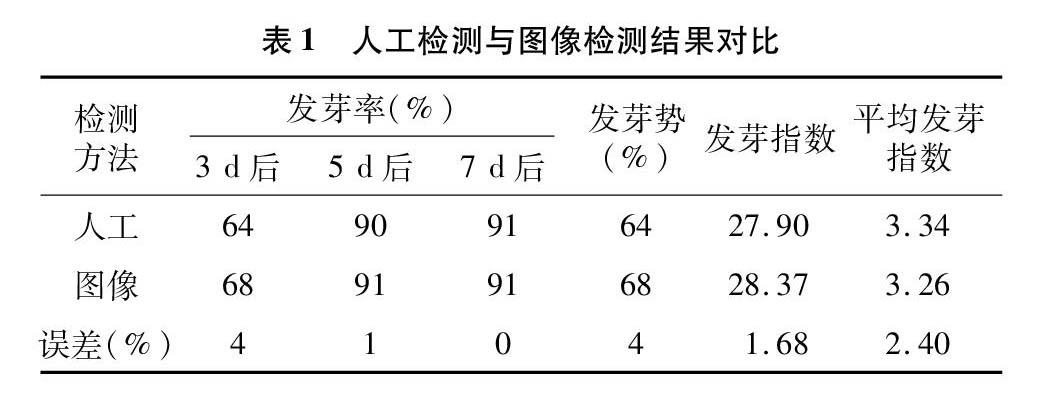

根據(jù)圖9每天發(fā)芽個數(shù)統(tǒng)計結(jié)果,由公式(4)和公式(5)可以計算出發(fā)芽率、發(fā)芽勢、發(fā)芽指數(shù)和平均發(fā)芽指數(shù),統(tǒng)計結(jié)果見表1。試驗結(jié)果表明,本研究設(shè)計的種子檢測方法檢測小麥種子的發(fā)芽率與人工檢測發(fā)芽率一致,發(fā)芽勢、發(fā)芽指數(shù)、平均發(fā)芽指數(shù)的誤差分別為4%、1.68%、2.40%。造成第3天發(fā)芽判別率誤差偏大的主要原因是種子的芽長和根長處于判定標準的臨界狀態(tài),由于種子是固定在裝置中進行發(fā)芽的,為了不影響其生長環(huán)境,人工測量是通過目測法進行判定,無法做到精確判定,而圖像測量是對其進行精確測量,從而導(dǎo)致對處于臨界狀態(tài)下的種子的判定結(jié)果出現(xiàn)一定的偏差。在種子露白以后,每天種子的芽長和根長生長變化較大,很快就可以達到種子發(fā)芽的標準,因此人工目測法與圖像統(tǒng)計的結(jié)果誤差不會超過 1 d。

4 結(jié)論

利用數(shù)字圖像處理技術(shù)檢測種子發(fā)芽的算法可以提高測定種子活力的效率,并且能夠統(tǒng)一評判標準從而避免主觀誤差。通過測定種子活力的試驗,得到以下結(jié)論:(1)本研究搭建的基于工業(yè)相機的圖像采集平臺,采集方式簡單、圖像清晰,可以滿足圖像檢測的要求。設(shè)計的小麥種子發(fā)芽裝置,可以輔助種子發(fā)芽檢測,提升了機器視覺檢測種子發(fā)芽的準確性。(2)探討了針對種子特點的圖像閾值處理、形態(tài)學(xué)處理,設(shè)計了小麥種子芽點檢測方法,并提出了一種基于芽點位置來判定種子發(fā)芽的方法,實現(xiàn)了對種子發(fā)芽過程的快速、無損檢測。

本研究提出的方法對實現(xiàn)種子活力的自動檢測具有可行性,可為實驗室種子活力測定提供算法參考。圖像處理技術(shù)測定種子活力,是一種非接觸式的測定方式,且可以得到客觀、可重復(fù)的試驗結(jié)果,這使得種子活力指數(shù)計算結(jié)果更為可靠。因此,本研究提出的方法在代替?zhèn)鹘y(tǒng)種子活力檢測方法方面具有較好的前景。

參考文獻:

[1]蔣敏明. 種子活力研究進展及展望[J]. 中國種業(yè),2018(6):15-18.

[2]李孝凡,王 成,宋 鵬,等. 種子活力無損檢測方法研究進展[J]. 種子,2019,38(6):61-65.

[3]張本華,郝曉莉,李永奎,等. 種子活力及其測定方法研究[J]. 農(nóng)機化研究,2006,28(6):86-87.

[4]鄭雅潞,薛小雁,仇永康,等. 小麥種子活力測定方法的比較[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2017,45(15):61-64.

[5]Kuska M,Wahabzada M,Leucker M,et al. Hyperspectral phenotyping on the microscopic scale:towards automated characterization of plant-pathogen interactions[J]. Plant Methods,2015,11:28.

[6]Nasir A K,Taj M,Khan M F.Evaluation of microsoft kinect sensor for plant health monitoring[J]. IFAC-PapersOnLine,2016,49(16):221-225.

[7]張慧春,王國蘇,邊黎明,等. 基于光學(xué)相機的植物表型測量系統(tǒng)與時序生長模型研究[J]. 農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2019,50(10):197-207.

[8]張慧春,周宏平,鄭加強,等. 植物表型平臺與圖像分析技術(shù)研究進展與展望[J]. 農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2020,51(3):1-17.

[9]Howarth M S,Stanwood P C.Measurement of seedling growth rate by machine vision[C]//Proc SPIE 1836,Optics in Agriculture and Forestry,1993,1836:185-194.

[10]Deng F,Qi H N,Zhao G W.Seed vigor assessment for Cunninghamia lanceolata and Pinus massoniana using image processing[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2012,28(S2):274-279.

[11]李 振. 基于機器視覺技術(shù)的蔬菜種子質(zhì)量檢測方法研究及系統(tǒng)設(shè)計[D]. 合肥:安徽大學(xué),2016.

[12]王紀章,顧容榕,孫 力,等. 基于Kinect相機的穴盤苗生長過程無損監(jiān)測方法[J]. 農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2021,52(2):227-235.

[13]金沙沙,賈良權(quán),龍 偉,等. 基于特征選擇與骨架提取的種子萌發(fā)的芽長、根長檢測[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)學(xué)報,2021,37(3):597-605.

[14]侯加林,房立發(fā),吳彥強,等. 基于深度學(xué)習(xí)的生姜種芽快速識別及其朝向判定[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2021,37(1):213-222.

[15]張 晗,王 成,董宏圖,等. 基于機器視覺的白菜種子精選方法研究[J]. 農(nóng)機化研究,2021,43(12):31-36.

[16]劉國華. HALCON數(shù)字圖像處理[M]. 西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2018:86-87.

[17]Wiegand T,Schwarz H.Video coding:part Ⅱ of fundamentals of source and video coding[M]. Hanover:Now Publishers,2016.

[18]楊 青. 機器視覺算法原理與編程實踐[M]. 北京:北京大學(xué)出版社,2019.

[19]全國農(nóng)作物種子標準化技術(shù)委員會. 農(nóng)作物種子檢驗規(guī)程 發(fā)芽試驗:GB/T 3543.4—1995[S]. 北京:中國標準出版社,1996.

[20]付麗娜,王玉泉,張自陽,等. 雜交小麥種子發(fā)芽不同時期內(nèi)源激素的變化與種子活力的關(guān)系[J]. 種子,2020,39(11):26-30.