四川雜交水稻在烏干達的選育及產業化開發

段其龍,王利強,楊 麗,盧 斌,鄧朝揚,鐘小龍,敬樹忠,段文斌*

(1.仲衍種業股份有限公司,四川 成都 610041;2.成都大美種業有限責任公司,四川 成都 610066)

依據仲衍種業股份有限公司和烏干達農業科學院的合作備忘錄,2019年,仲衍種業股份有限公司與四川省種子協會協商收集四川不同來源(系譜)雜交水稻品種37個,根據品種資源和烏干達地區生態條件,開展水稻適應性、豐產性和抗性研究,最終篩選出5個綜合性狀較好的組合,同時在試驗過程中收集和分析了烏干達水稻抗性品種資源23份,豐富四川水稻育種材料多樣性,初步建立四川雜交水稻-烏干達適宜品種資源庫,為后續產業化開發奠定基礎,也為四川后續非洲育種目標和方向的設定提供依據。通過參考借鑒其他境外合作及產業化的思路與成果[1-3], 以及近年中國對非洲理念和政策實踐[4-5],設計和規劃烏干達雜交水稻產業化道路,并對優勢組合的制種技術進行相關研究,引導四川農業走出去。

1 品種收集和田間測試及分析

1.1 材料收集及田間試驗

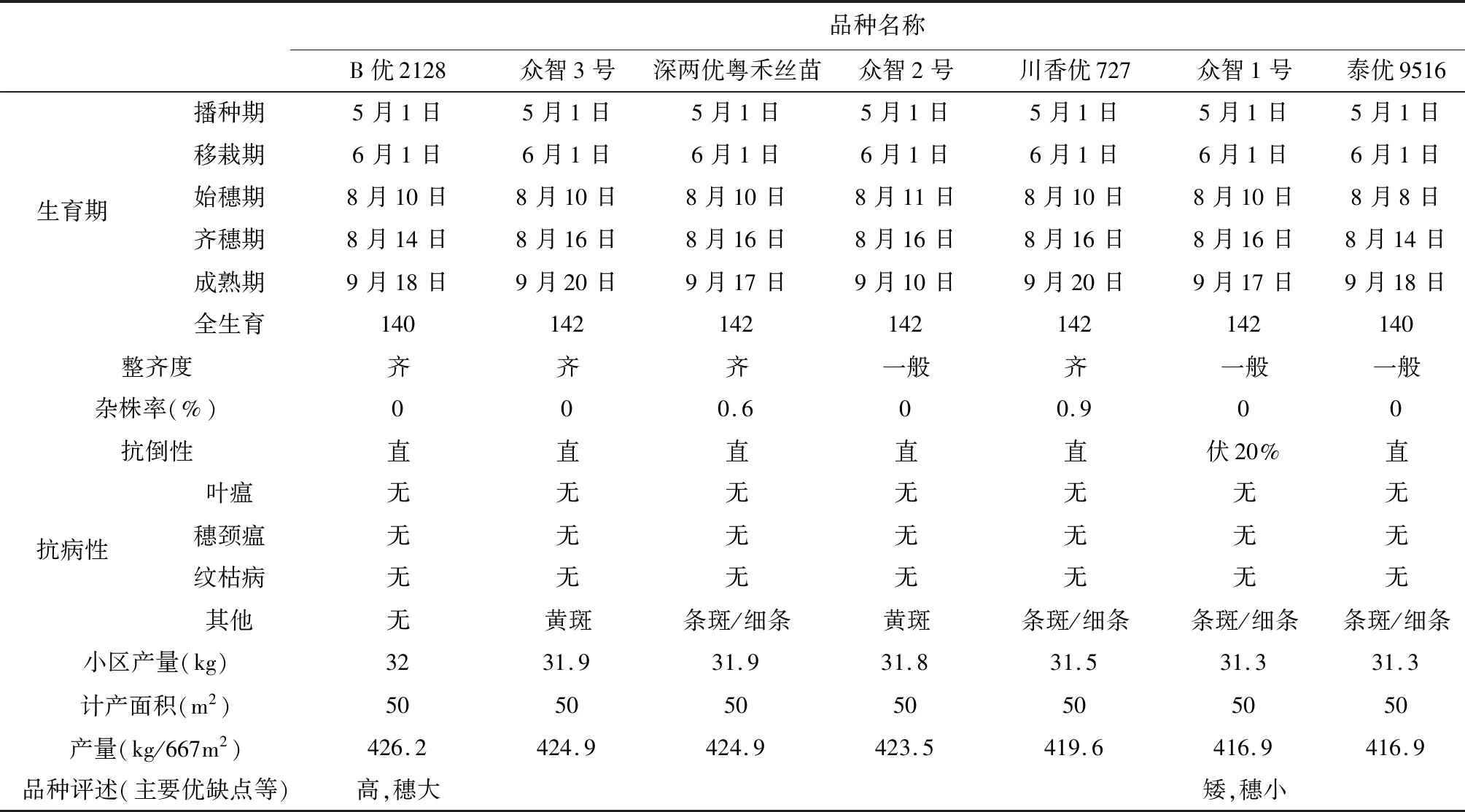

根據烏干達特定生態氣候及研究要求,有針對性的收集不同來源品種37個(品種見表1),按照雙方合作協議,對收集雜交水稻品種進行適應性,豐產性和抗性鑒定。雙方對試驗的設計,土地選擇,田間管理及調查進行充分交流,提出了可行性意見和建議,制定了合理試驗方案。試驗設計:間比排列方式,不設重復。小區面積:長25m×寬2m ;行株距:25cm×30cm;小區穴數;8行×83窩;保護行行數:5~8行,每10個試驗品種設置1個對照品種。

1.2 試驗地基本情況

位置及周圍環境:經度: 32°35',緯度: 0°19',海拔1040m。

秧田土質:粘壤;肥力:中下; 前作:水稻;本田土質:粘壤;肥力:中下;前作:水稻。

1.3 試驗管理基本情況

1.3.1 秧田 種子處理:(浸種、拌種)58%代森錳鋅1000倍25%嘧酰胺2000倍液浸種24h,然后用清水洗凈,再用清水泡種24h左右。催芽:24h。播種期:1/5;育秧方式:水育秧;耕作:犁地1次,機耕1次,人工平田1次,人工開溝作埂。施肥秧田底肥:1/6 用51%復合肥15kg/667m2,呋喃丹1.5kg/667m2撒施,并澆足底水。追肥:16/5用46%尿素7.5kg/667m2撒施,51%復合肥10kg/667m2撒施。防蟲治蟲:17/5 每667m2用50%多菌靈70mL,58%代森錳鋅80g,20%吡蟲靈50mL對水噴施,28/5 667m2用25%嘧菌酯50mL,50%多菌靈70mL,40%丙溴靈+5%氯氟氰菊脂100mL對水噴施。

1.3.2 本田 移栽期: 1/6;秧齡:30d;耕作:犁地1次,機耕1次,人工平田1次。施肥:底肥:1/6 51%復合肥15kg/667m2、呋喃丹1.5kg撒施。追肥:16/6 667m2用46%尿素7.5kg撒施,51%復合肥10kg撒施。防蟲治蟲:19/6 667m2用25%嘧菌酯50mL,50%多菌靈70mL,40%丙溴靈+5%氯氟氰菊脂100mL對水噴施;28/6 667m2用50%多菌靈70mL,20%喹啉銅70mL,40%丙溴靈50mL對水噴施;24/7 667m2用50%多菌靈100mL,25%嘧菌酯80mL,40%丙溴靈+5%氯氟氰菊脂60mL噴施。12/8 667m2用50%多菌靈100mL,20%喹啉銅100mL,40%丙溴靈100mL對水噴施;除草:人工除草,隨見隨除。

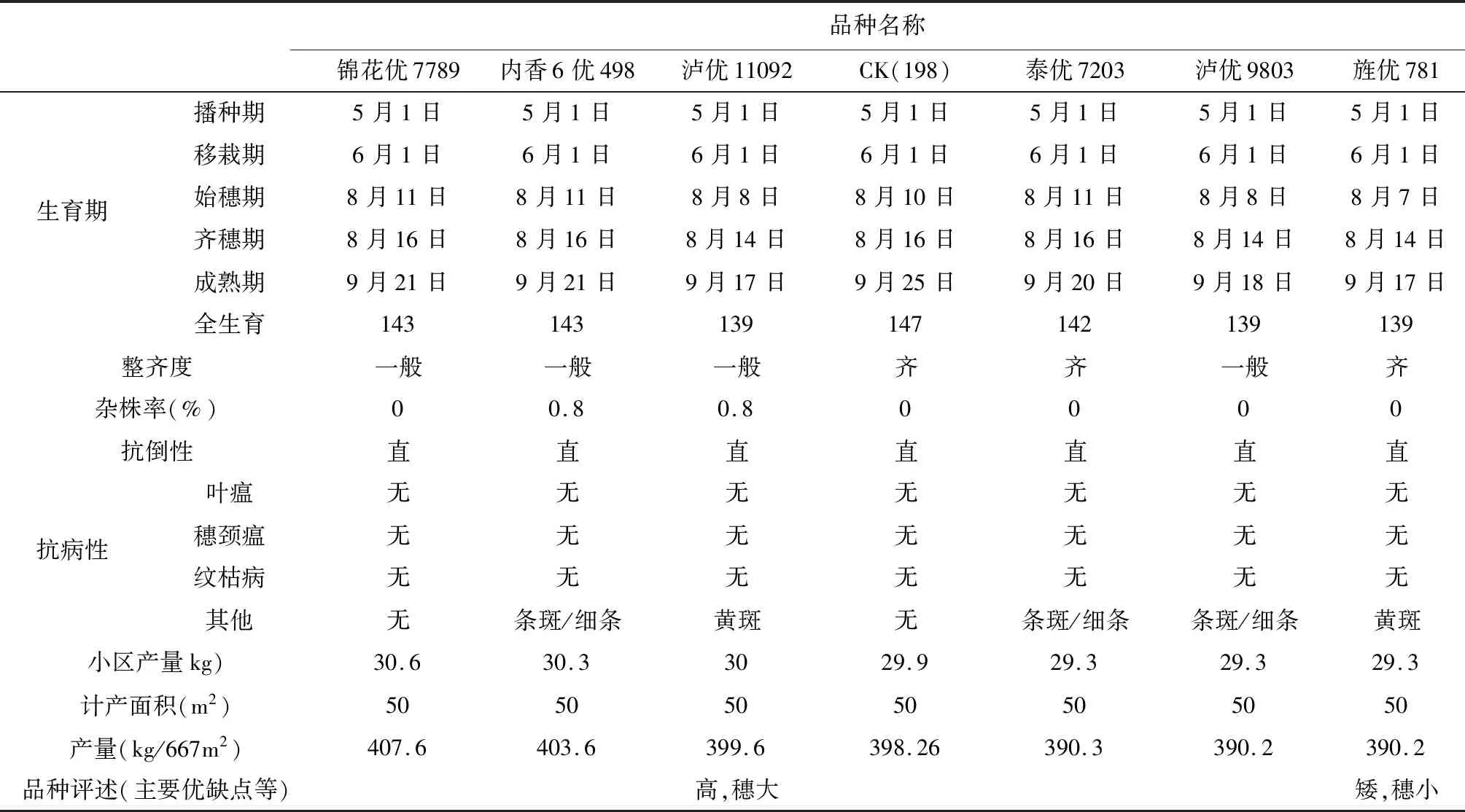

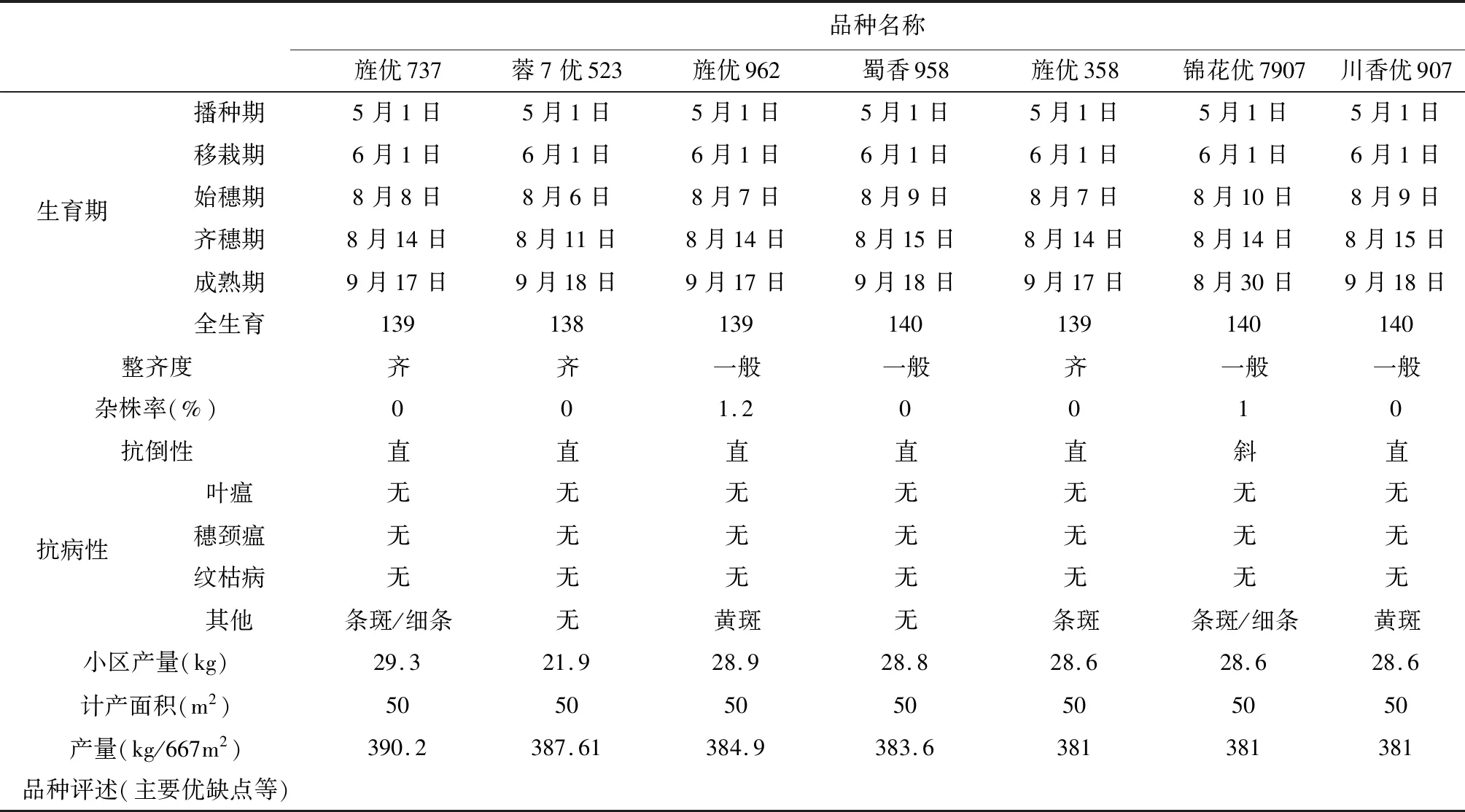

1.4 田間調查記載及產量、抗性表現

見表1~表6。

1.5 試驗結果分析

通過37個四川收集品種和當地CK(198)比較豐產性、抗性及適應性試驗結果分析,其中23個品種的產量高于當地對照品種CK(198),占參加試驗品種數量的62%,最高增產幅度為17.74%(B優3928),說明四川品種在豐產性上已經達到較高水平。根據綜合表現,初步篩選B優3928,玉龍優1611,瑞優688,千鄉優517,P6,5個品種進入四川烏干達資源庫,并在2020年進行多點試驗(MASAKA,DOHO,LUKAYA)進一步試驗5個品種在烏干達的適應性,確保品種使用安全,篩選不同區域表現最佳的品種,為后續產業化開發奠定基礎。

表1 四川(收集)品種試驗結果

表2 四川(收集)品種試驗結果

表3 四川(收集)品種試驗結果

表4 四川(收集)品種試驗結果

在非洲水稻病害中黃斑駁病是常見病害之一,目前沒有有效藥物防治,通過昆蟲傳播,主要通過治蟲和拔除病株控制;細菌性條斑病是盧卡亞(Lukaya)的水稻主要病害;以及稻瘟病、胡麻葉斑病。四川大多數品種對非洲當地病害特別是黃斑駁病抗性弱,容易染病。對非洲市場需要品種的選育在抗性上提出了要求,在非洲使用品種選育上注意以上病害抗性的測試和篩選。

表5 四川(收集)品種試驗結果

表6 四川(收集)品種試驗結果

2 四川-烏干達品種資源庫建立

利用2018年收集和鑒定的5個品種,初步建立四川-烏干達適宜品種資源庫,2019年在分析了2018年試驗結果的基礎上,通過四川省種子協會重新收集四川水稻品種34個,進一步篩選適宜烏干達品種,逐步完善豐富四川-烏干達適宜品種資源庫,為四川品種走出去和后續產業化提供高產栽培技術和品種資源。

收集烏干達當地抗性材料,分析當地品種抗性來源,為以后利用烏干達抗性材料,選育抗烏干達當地主要病害的品種,豐富四川-烏干達品種資源庫的品種數量提供支持,助推四川農業走出去。同時,為四川與其他境外國家建立同樣資源庫提供參考。目前,已經收集烏干達抗性品種材料23份,提供給四川相關農業研究機構分析、鑒定,并納入四川-烏干達品種資源庫,為四川后期烏干達育種提供材料資源支持。

3 制種技術研究

根據篩選出的優勢組合,成都大美種業有限責任公司在成都對親本的特征特性,特別是播抽期、肥水適應性、溫光敏感性做了相應的試驗,形成了優勢組合的制種技術方案,探索了全程機械化制種技術方案。

4 促進農業“走出去”和產業化開發

仲衍種業股份有限公司與烏干達農業科學院已經簽訂優質雜交水稻新品種選育與產業化開發備忘錄。對四川省研究培育的(或收集)雜交水稻新品種,通過篩選米質優、熟期適中、抗性好,具有良好開發前景的品種,通過成果交易和技術轉讓,授權烏干達農業科學院,在其適應的種植區域建立示范片,通過中試熟化、組裝集成和試驗示范,促進我省雜交水稻高效走出去。同時,可以推動烏干達農業生產和水平,解決烏干達糧食安全和促進烏干達農業發展。

該研究探索了四川農業領域境外育種相關科學技術問題,推動了四川農業走出去;獲得有價值的農業科技研究資料、新材料、資源和最新研究信息,有助于引導和提高四川農業科學技術在非洲的研究方向和水平,增強自主創新能力;拓寬了四川農業國際合作渠道,推動四川科技活動國際化,提高四川國際科技影響力和總體水平。該研究所取得成果的科學價值在于對后續研究具有較高參考價值和有效利用國際科技資源(包括人才資源、技術資源和自然資源等),雙贏互利,形成了良好的國際合作與交流環境;收集了完備的試驗數據、資料,為以后境外研究提供堅實基礎,為進一步加強四川參與國際合作打下了基礎。

通過國際科技合作促進我省科技創新發展,進一步促進國際產、學、研合作,將烏干達建成四川農業“走出去”的橋頭堡。該研究開展雜交水稻新品種的選育與推廣,烏干達水稻種質資源的引進和有利基因的發掘及產業化種植模式及高效利用研究。利用現有的優勢資源和科研團隊,結合“南南合作”打下的堅實基礎,通過引進先進的中國雜交水稻技術,在烏干達本地吸收再創新及合作研究,解決雜交稻(大米)產業發展中的關鍵技術,填補技術空白,縮小差距,節約時間及投入,降低風險。通過政企校企合作,產業鏈抱團,推進農業產業化,實現科技融合跨越式發展。