微創單髁置換與全膝關節置換治療膝關節單間室骨性關節炎的效果比較

謝靜波 肖義兵 熊俊偉 鄭 濤 鄢秋元

江西省豐城市人民醫院骨科關節病區,江西豐城 331100

膝關節單間室骨性關節炎是一種以關節軟骨變性、丟失及關節邊緣和軟骨下骨質增生為特征的慢性退行性疾病。本病多發生于中老年人,病變可累及單間室和多間室,早期以單間室病變為主,以內側間室更為多見[1-2]。目前研究表明,膝關節骨性關節炎的發展是階段性的,首先是內側間室出現病變,而后逐漸出現外側間室,髕股關節等退變、疼痛,當膝關節病變剛開始局限于內側間室時即開始介入,行單間室置換術,有望延緩患者病情發展至其他間室,甚至患者膝關節病變發展停止。單髁置換治療膝關節單間室病變具有創傷小、恢復快、并發癥少、術后關節本體感覺存在及患者接受度高等優點,具有廣闊的應用前景[3-4]。基于此,本研究對比分析了微創單髁置換術與全膝關節置換術治療膝關節單間室骨性關節炎的效果,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取豐城市人民醫院2018年5月~2019年12月收治的膝關節骨性關節炎患者的進行回顧性分析,接受微創單髁置換術治療的30例膝關節單間室骨性關節炎患者為觀察組,接受全膝關節置換術治療的30例膝關節骨性關節炎患者為對照組。觀察組30例,30膝關節,男18例,女12例;年齡45~76歲,平均(56.21±4.15)歲;病程1~9年,平均(4.45±1.88)年;身高151~171 cm,平均(164.45±3.11)cm;體重41~87 kg,平均(62.21±2.27)kg。對照組30例,30膝關節,男17例,女13例;年齡45~75歲,平均(56.35±4.18)歲;病程1~9年,平均(4.41±1.82)年;身高151~172 cm,平均(164.77±3.21)cm;體重41~87 kg,平均(62.26±2.13)kg。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

對照組患者接受全膝關節置換術。仰臥,麻醉成功后,膝關節正中將皮膚切開,髕旁做切口切開膝關節囊,切除髕前脂肪墊,結合滑膜情況決定是否切除,髕骨推向外側,屈曲膝關節,切除前后交叉韌帶和半月板,拉鉤暴露脛骨平臺;切除內側半月板的時候需要對內側副韌帶進行保留,后松解脛骨邊緣關節囊以及松解側副韌帶,切除半月板,充分顯露脛骨平臺;在前交叉韌帶止點和脛骨平臺中線中前1/3 用骨椎定位,實施脛骨截骨,后給予股骨髓內定位截骨,實施假體試模,之后實施骨水泥假體安裝固定。給予引流管置管,屈曲膝關節縫合,結束手術。

觀察組選擇微創單髁置換術治療。仰臥,膝關節保持完全伸直至屈曲90°范圍,麻醉成功后,髕旁斜向外下到脛骨結節內側將關節囊切開,內側髁置換的患者需要保留中線外側冠狀韌帶以及保留外側半月板,外側髁需要保留內側冠狀韌帶和內側半月板。屈曲膝關節和向外牽開髕骨,檢查膝關節各個間室情況證實是否可以實施單髁置換手術,明確之后,實施脛骨髓外定位截骨,保留前后交叉韌帶,促使冠狀面垂直脛骨長軸,矢狀面后傾,結合膝關節應力進行截骨,合理選擇股骨假體,刮除股骨軟骨面,并給予假體安裝。之后在應力狀態下維持2 mm 左右關節間隙,以給予脛骨假體安裝,促使膝關節處于輕度內翻,給予骨水泥進行假體固定,并給予引流管置管,屈曲膝關節情況下縫合[5]。

1.3 觀察指標及評價標準

觀察對比患者術后癥狀緩解情況、膝關節功能HSS評分、患者主觀滿意度、術中失血量、手術時間、住院時間、治療費用。膝關節HSS評分[6]總分0~100分,分值越高則表示膝關節功能越高。患者主觀滿意度采用自制量表,總分0~100分,分值越高則表示滿意度越高,克朗巴哈系數(Cronbach′s α)為0.912,效度為0.903。

1.4 統計學方法

采用SPSS 24.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t 檢驗;計數資料采用率表示,組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療前后膝關節功能HSS評分的比較

治療前觀察組膝關節功能HSS評分為(54.24±5.13)分,對照組為(54.14±5.21)分,兩組的膝關節功能HSS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組的膝關節功能HSS評分為(92.45±5.21)分,對照組為(83.57±5.12)分,兩組均高于治療前,差異有統計學意義(P<0.05);且治療后觀察組膝關節功能HSS評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

2.2 兩組主觀滿意度、術中失血量、手術時間、住院時間、治療費用的比較

觀察組主觀滿意度高于對照組,術中失血量少于對照組,手術時間、住院時間短于對照組,治療費用少于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)(表1)。

2.3 兩組癥狀緩解率的比較

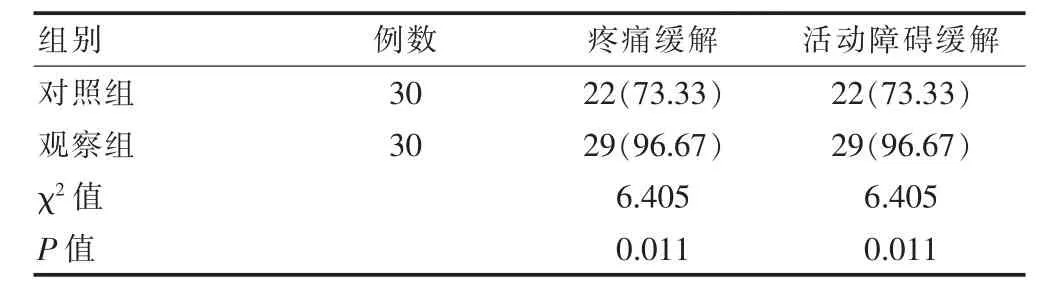

觀察組患者疼痛、活動障礙緩解率高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)(表2)。

3 討論

單髁置換治療膝關節單間室病變,指對膝關節早期單間室骨性關節炎進行單側病變間室表面置換,用以替代膝關節脛股關節破壞的軟骨表面,從而緩解膝關節疼痛,重建膝關節功能[7-8]。微創單髁置換術的優勢:(1)微創。①微創單髁置換術是通過髕骨內側入路進行的,與全膝關節置換術的切口(15~20 cm)相比,微創單髁置換術切口(8~10 cm)具有小而美觀優勢;②手術創傷小,保留了膝關節結構和前后十字韌帶,假體植入較少,術后存在關節本體感受;③骨量充足[9-10],術中截骨量較少,較好地保留了患者的骨量,可以為進一步的翻修提供良好的骨質儲備基礎。(2)與全膝關節置換術相比,微創單髁置換術具有較少的軟組織損傷和促進股四頭肌的早期功能恢復。股四頭肌的肌肉功能可在手術當天積極鍛煉,并且關節功能在術后恢復快,可以早期進行關節屈伸運動,并在術后盡早下地活動,從而有效地防止并發癥(例如下肢深靜脈血栓形成,術后肺部感染和尿潴留)的發生。(3)無需輸血,減輕了患者的經濟負擔,減少了輸血并發癥的發生[11-15]。(4)微創單髁置換術的住院時間比全膝關節置換術的住院時間短,這增加了病房周轉率并節省了醫療資源。嚴格掌握其適應證,良好的置換操作和置換后的康復練習非常重要。與全膝關節置換術相比,微創單髁置換術更精確,操作更嚴格,這要求外科醫生具有更高的臨床經驗[16-20]。

表1 兩組主觀滿意度、術中失血量、手術時間、住院時間、治療費用的比較(±s)

組別例數 主觀滿意度(分) 術中失血量(mL) 手術時間(min) 住院時間(d) 治療費用(萬元)對照組觀察組t值P值30 30 84.13±5.11 96.57±3.11 8.535 0.000 254.13±35.56 192.57±15.11 14.356 0.000 124.13±15.56 92.51±5.13 18.534 0.000 15.13±5.01 12.57±2.11 7.522 0.000 5.13±2.56 4.57±1.01 8.571 0.000

表2 兩組癥狀緩解率的比較[n(%)]

本研究結果顯示,治療前兩組膝關節功能HSS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組的膝關節功能HSS評分均高于治療前,且觀察組高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。觀察組術后癥狀緩解率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組主觀滿意度高于對照組,術中失血量少于對照組,手術時間、住院時間短于對照組,治療費用少于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。可見微創單髁置換治療膝關節單間室骨性關節炎出血少,創傷小,療效確切,降低患者的醫療費用,縮短了患者的住院時間,加快了患者的恢復率,提高醫院資源利用率,提高患者整體滿意度。同時可對已有的治療常規進行革新,給患者帶來更好的治療效果及體驗。目前在國內外行單髁置換的病例大量增加,并取得良好的社會效益和經濟效益。