沙縣水美土堡群文獻綜述

朱婷 李剛

關鍵詞:水美土堡群;傳統村落;保護;傳承

中圖分類號:TU-86 文獻標識碼:A

文章編碼:1672-7053(2021)12-0150-02

傳統村落歷史發展悠久、文化底蘊深厚,是我國寶貴的歷史文化遺產,然而隨著近幾年社會經濟的飛速發展、城市化建設的不斷深入,以及在工業現代化與經濟全球化社會發展形勢的推動下,傳統村落逐漸被大眾遺忘,這些鐫刻著歷史發展印記和傳統文化篇章的古村落將會逐漸消失[1]。黨的十九大報告提出了鄉村振興戰略,這一戰略的提出引起了人們對傳統村落的再度重視,對保護傳統村落的原始建筑風貌有重大影響。習近平總書記在考察時提出“搞鄉村振興,不是說都大拆大建,而是要把這些別具風格的傳統村落改造好,實現生活設施便利化、現代化”。文章將從文獻綜述的角度入手對水美土堡群目前的研究內容,以及存在的研究問題進行分析與評價,同時提出建議與展望,希望可以為相關研究提供參考。

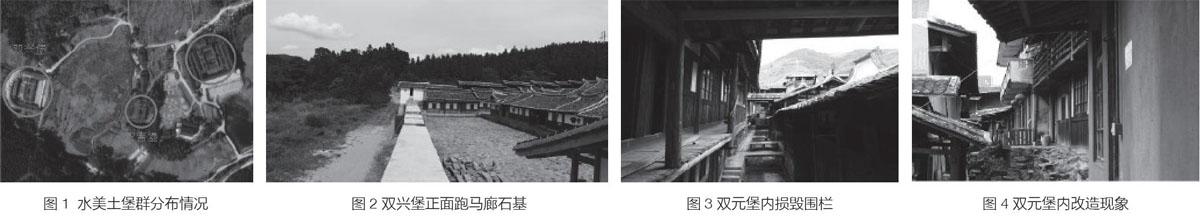

1水美土堡群現狀與概述“天人合一”的思想深刻影響了中國鄉村聚落的文化景觀,因此形成許多歷史悠久的特色民居[2]。水美土堡群的建造選址也受到了風水的影響,依山傍水,其建造特點充滿了生機活力。隨著現代社會的不斷發展,人們在對其進行保護時,應按照相關要求并與其實際特點相結合,對土堡所在村落的空間布局與環境氛圍進行傳承與保護。水美土堡群位于福建省沙縣鳳崗街道水美村。水美土堡群中最大的土堡為雙元堡,又被稱為慎修堂,其占地面積約為六千平方米,建造時間為清朝同治元年(1862年)。其次為雙吉堡,又稱敬德堂,建于1847年,也就是清朝道光二十七年,該堡占地面積約為1100平方米,是水美土堡群建造年代最早的土堡。該土堡群占地面積最小的為雙興堡,又稱致美堂,建于清朝道光二十八年(1848年),其占地面積約為3150平方米(圖1)。

水美土堡群是沙縣地區現存最大的土堡群,同時也是福建省保存最完好的閩南式傳統民居建筑群落。該土堡群最早建造于清朝道光年間,因防御匪患而建,由于建造時間不同,三座土堡的建筑特點及平面布局均有較大差別,其建造形式以及布局方式也是獨樹一幟。水美土堡群在2019年10月16日被列入第八批全國重點文物保護單位,成為了沙縣首個國家級文物保護單位[3]。

筆者在對水美土堡群進行實地考察時發現,三座土堡中雙元堡是其中保存最完好的,而雙吉堡與雙興堡因損毀嚴重均無人居住,雙興堡正面的跑馬廊已經倒塌,僅余部分石基(圖2)。

在與當地村民交談時筆者得知雙元堡內尚有幾戶人家居住,但在對雙元堡考察時筆者發現堡內修繕工作尚未完善,因木質結構老化導致部分樓梯損及圍欄毀壞較為嚴重,對于居民日常生活來說有一定的安全隱患(圖3)。同時也存在著堡內居民對其堡內居住地進行改造的現象(圖4),雖然改造后居民的生活更加舒適便利,但也使其與周圍建筑環境格格不入。

2水美土堡群相關文獻研究現狀

截止到2021年8月,文章以“沙縣土堡”及“水美土堡群”為關鍵詞,在中國知網、萬方等數據庫進行檢索,搜索后共出現61條結果,篩選后僅余中文文獻條目3篇。對檢索到的文獻進行分析,目前針對沙縣土堡群的研究大致可分為兩類:

一是,對沙縣水美土堡群的建筑特點及建筑形式進行分析歸納,如林建棋在2013年發表的論文《沙縣水美土堡群建筑特色》一文。文章中作者認為沙縣特殊的歷史與地理環境造就了獨特的水美土堡群,他提出水美土堡群的平面布局、建筑結構、裝修裝飾以及聚集方式在福建古代防御建筑中是較為罕見的,因此他從水美土堡群的總體布局、建筑結構特點以及裝飾裝修特色等方面對其進行了深入的分析[4]。此文也是最早開始的僅針對水美土堡群進行建筑內容分析的文獻之一。

二是,從水美土堡群的景觀空間特征及景觀規劃的視角對其進行研究,張銳在2017年發表的碩士論文《三明市沙縣水美村鄉土景觀規劃設計》中,根據鄉土景觀設計方法對水美村進行景觀規劃改造,同時提出對水美土堡群在合理范圍內進行適當改造,通過圍繞土堡這一旅游資源,將其變成村建優勢,將地方特色融入鄉土景觀改造,形成獨具特色的鄉土景觀[5]。陳小輝等在2019年發表的《閩中土堡群的居住環境研究――以沙縣水美村土堡群為例》中就沙縣水美土堡群的居住環境開展研究。文章提出,以往針對傳統村落及傳統建筑的研究都只局限于建筑內部,對土堡的研究不應僅僅局限于土堡內部環境,更應從宏觀角度出發,對村落、組團、建筑三者的環境特征關系進行分析。其還提出可以從三個角度對水美土堡群進行規劃,分別是傳統村落風貌建設、提升民居集合住宅功能、改造再利用非居住空間,從這三個角度出發可以更好地對土堡群及其周邊村落進行規劃[6]。

3結論與展望

3.1結論

國內關于沙縣水美土堡群的研究總體較少,且主要研究文獻與相關資料的研究重點都集中于建筑本體,而對土堡群的周圍環境的研究占比較小。2005年《西安宣言》(古跡遺址保護)將對文化遺產周邊環境的保護提到了與保護遺產一樣的高度。該宣言指出,人們應當承認并且保護、延續傳統建筑物及其周邊環境中有價值的存在,對傳統建筑的保護不單指保護建筑本體,其周邊環境也同樣重要。宣言指出傳統建筑與歷史區域的重要性在于它們所體現出的價值,也在于它們同其他文化層面之間產生的聯系。這種聯系是有意識地創造行為的結果,也是隨著時間和歷史沉淀形成的有機變化。土堡的研究價值不止在于土堡建筑本身,如果僅針對土堡本身研究而不對其周邊環境加以規劃,那么土堡的文化價值及歷史價值便無法充分展示。因此,可以在基于鄉村振興戰略視角下,在保護土堡的前提下,適當的對其所在村落進行整體保護開發,創造村落的附加價值。對水美土堡群的具體保護與開發及未來存在形式等方面尚待進一步深入研究。同時相關法律法規與防災保護等研究尚處于起步階段,亟待進一步深入研究。

3.2展望

1)完善土堡內部功能。對保存較完好且有人居住的土堡進行內部空間的改造,同時適當規劃功能配置,在保護土堡的同時最大化滿足居民的生活需求。對已經損毀較為嚴重的土堡進行修繕,修繕后可規劃作為歷史或文化展館使用,供游客以及村民參觀了解當地的歷史文化。

2)現代科學技術保護。隨著時代的發展于科學技術的不斷進步,出現了三維模擬與增強現實等相關技術,可依靠計算機技術將數據等信息形成視覺影像,將土堡的內部空間展現出來,以此更好的對其進行保護,同時將研究內容數據化也更加具有說服力。也可通過現代化技術將土堡的歷史由來呈現在大眾眼前,使之身臨其境,增加村民保護土堡的自發性。

3)形成保護傳統建筑思想。傳統建筑的保護不應僅局限于政府與學者,生活在其周圍的村民也成為保護主力。當下村民對傳統建筑的保護意識還不夠全面,還需要通過政府干預與村民自發宣傳雙向發力,使村民深入了解土堡蘊含的歷史文化,從而促進保護傳統建筑思想的形成。

4)制定相關保護制度。水美土堡群具有一定的獨特性,是一種不可復制的存在,其建筑結構為土木結構,存在一定的火災隱患。福建省降雨量充沛,為洪澇災害多發地區,而土堡的建造受風水影響大都依山而建,有發生災害的危險。筆者在實地調研時發現部分村落的土堡被上鎖,經詢問村民后得知部分土堡是由于往年偷竊事故頻繁發生,村民為防止偷竊以及火災事故只好平時將土堡上鎖。但將土堡上鎖來防止災害與偷竊的發生終究不是長久之計,目前的研究針對防災、減災這一方面尚處于起步階段,因此,在這一方面的研究與相關的保護措施制定應當進一步加強。

土堡這一建筑作為實體的文化載體蘊含了豐富的歷史文化,它是連接歷史與現在的一座文化橋梁,在歷史中它承擔著保護村民不被傷害的歷史重任,在現如今也承載著當代人探索歷史發展脈絡的希望。