云南省農業災害救災管理策略研究

□李凱敏,王景艷

(保山學院 云南 保山 678000)

1 研究背景

農業災害救災管理問題引起了各部門的高度關主。2015年中央農村工作會議上,李克強總理指出,目前我國農業面臨著生態環境受損,耕地、淡水等資源緊張等問題,農業可持續發展面臨著前所未有的挑戰。在這樣的情形下,不管財力多緊張,都要確保農業投入只增不減。2015年12月25日《人民日報》刊文強調,農業是“四化同步”的短腿,要嚴格落實“三農”工作“重中之重”的責任要求。雖然面臨著各種困難和風險,但是農業生產必須尊重自然、順應自然、保護自然,才能實現農業可持續發展。2017年黨的十九大首次提出了實施鄉村振興戰略,習近平總書記強調,“三農”問題是關系國計民生的根本性問題,必須始終把解決好“三農”問題作為全黨工作的重中之重。農業產業的穩定發展不僅有利于增加農業生產收入,提高人民生活水平,同時對穩定物價、保持經濟平穩增長具有一定的促進作用。

云南省地理環境復雜,立體氣候特征顯著,主要以傳統農業生產方式為主,農業產業化、規模化、現代化水平較低,對自然災害的防御能力較低。云南省鐵路、公路交通運輸體系覆蓋面較小,農業災害預警機制不合理,救災防災體系不夠完善,農業災害救災管理亟待改善。針對農業發展現狀制定災害預警機制,實施有效的救災管理策略,是保障農業產業穩定發展的重要舉措。

2 云南省農業災害的基本情況

2.1 云南省農業災害現狀

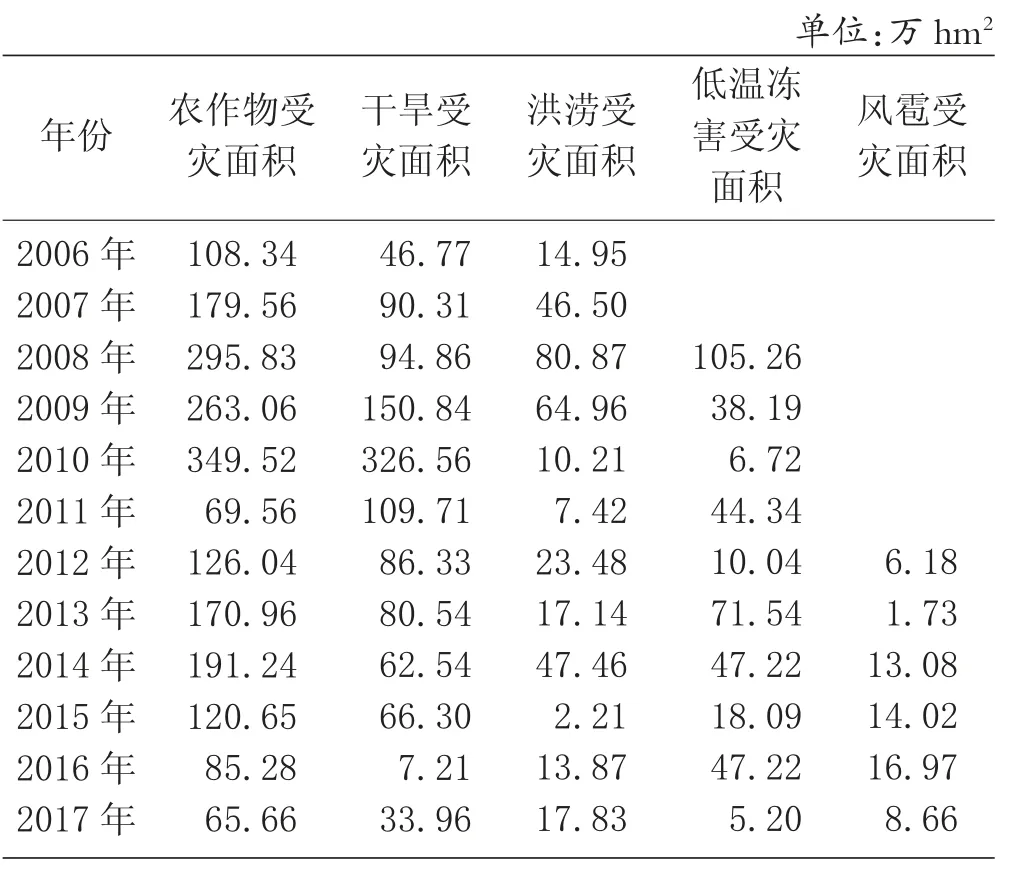

2006—2017年,云南省農業災害頻繁發生(見表1),其中以干旱災害的影響最為嚴重。除2008年和2016年外,每年因干旱受災的面積達到全省農業總受災面積的50%左右。其他自然災害給農業產業發展造成的影響也不容忽視。2013年,洪澇災害受災面積占農業總受災面積的47.11%;同年,低溫凍害受災面積占農業總受災面積的41.84%。農業災害具有突發性、不可預估的特點,造成的影響較大、波及范圍較廣,災害損失巨大。

表1 2006—2017年云南省農業災害損失情況

2.2 農業災害對云南省國民經濟的影響

2006—2017年云南省農業災害直接經濟損失占全省GDP的1%左右,這個統計數據還沒有加上因災造成的農作物、牲畜和房屋財產等間接損失。云南省農業災害類型多樣、時空分布廣泛、發生頻率較高、直接經濟損失較大。云南省地理環境較為復雜,經濟結構單一,農業規模化、產業化程度較低,大多數地區對傳統農業的依賴性較高。一旦發生農業災害,造成的間接經濟損失巨大。

3 云南省應對農業災害的現狀

2013年以來,云南省通過實施應急體系建設重點專項規劃、農業災害綜合防治體系建設以及農業氣象防災減災體系建設等多項重大舉措,初步構建了覆蓋氣象、地質、旱澇以及森林火災等領域的農業災害監測預警體系。各級政府和相關部門密切配合、高效合作,不斷提升農業災害防災減災能力,直接經濟損失占全省生產總值的比例不斷下降,云南省抵御農業災害的能力和水平顯著增強,農業災害防治取得明顯成效。然而由于農業災害風險的特殊性以及農業保險業務的分散性和非廣泛性,云南省在農業災害救災管理方面與其他地區相比仍然存在較大差距。

4 云南省農業災害救災管理存在的問題

4.1 農業災害救災管理手段比較單一

目前,云南省農業救災管理體系仍是以政府為主導,各部門分工配合,上下級分級管理的救災管理體制[1]。救災物資主要依靠財政撥款和社會捐贈,而單一的財政救助體制已逐漸不適應農業損失補償的現狀,通過資本市場分散農業風險是大勢所趨。

其次,缺乏完善的農業災害預警機制,對農業災害的評估不足,缺乏科學的評估方法與途徑。農業尤其是種植業,從種植到收獲的整個過程中,有各自的規律,面臨不同的風險。目前災害預警機制仍然是以氣象信息預警為主[2],缺乏對農業產業全局性、持續性和關聯性的分析研判和預警機制。

4.2 農業災害保險市場體系不健全

首先,云南省農業保險業發展不均衡,農業保險主要依賴于中央財政補貼,市場化程度不高[3]。農民對政府災后補償的依賴性較強,自身防災減災意識不強。

其次,農業保險綜合運營成本率高,導致經營效益低下。云南省農業風險多為自然災害,如旱災、冰凍災害、洪澇災害、泥石流等,具有風險大、發生頻率高、影響范圍廣、損失規模大等特點,導致農業保險的損失率高,因此農業保險的純費率很高,保險費率基本在4%以上。

再次,農產品保險種類覆蓋面不夠廣泛,沒有覆蓋農產品生產全過程的保險體系。目前云南省現有的農產品保險種類主要是中央財政補貼中的農產品品類,對云南省特色的農產品例如煙葉、咖啡、核桃、甘蔗和茶葉等保險支持不足[4]。

最后,農業保險產品供給體系不夠完善,無法滿足農業生產全過程的保險需求。現有的農業保險險種主要集中在生產環節,但是影響農民收入和農業發展的因素存在于從生產到經營再到銷售的整個環節。急需開發出與農產品經營、銷售環節風險相關的保險產品,實現農業全產業鏈的風險保障。

5 云南省農業災害救災管理策略研究

5.1 建立云南省農業災害救災管理預警機制

5.1.1 建立大數據農業災害預警機制

通過大數據預警系統和共享平臺,建立互聯互通、分級管理、統一發布的天氣預報、氣象預警、地質分析為一體的“智慧氣象”服務平臺[5]。同時,運用大數據和物聯網技術,對農業災害的全局性、持續性和關聯性進行分析,實現政府和個人之間橫向與縱向的信息共享,構建基于大數據分析平臺的結構化精準預警機制。

5.1.2 構建政府與合作社協同化救災管理體制

充分發揮農民、合作社的主體作用[6],在政府的指導和監管下,由合作社承擔農業災害減災救災教育、災害信息收集、救災管理以及農業保險宣傳服務等工作,形成在政府與合作社動態互動的協同化救災管理體制,加強農村應對農業災害風險的能力。

5.2 完善云南省農業災害保險制度

5.2.1 利用資本市場,轉移災害風險

目前,云南省農業災害保險主要由國家政策性銀行——中國農業發展銀行運營,網點少、運營壓力大。可利用中國農業銀行、中國郵政儲蓄銀行和云南省農村信用合作社資本充足、網點豐富的特點[7],通過政府財政直接撥款和利息補助等方式,進一步完善農業保險市場的運營體系,轉移農業災害風險[8]。

5.2.2 擴大農業保險范圍,降低保險費率

根據云南省的實際情況,應綜合考慮農民、保險公司和政府財政支持等3方面的因素。一方面,增加針對云南省特色農產品的保險種類,如煙葉、咖啡、核桃、甘蔗和茶葉的保險,擴大政策性農業保險的承保面。另一方面,構建覆蓋生產、經營、銷售全產業鏈的保險體系,在生產、經營、銷售等不同環節設置農業保險。在滿足農民保險需求的同時,制定靈活的政府財政保險支持政策,適當降低保險費率,減輕農民負擔。