廢氣再循環(huán)冷卻器沸騰試驗方法研究

陳方方 尉武杰 蔡子豪

摘要

主要研究廢氣再循環(huán)(EGR)冷卻器在不同工況下的換熱特性。借助計算流體動力學(CFD)分析工具,識別出冷卻器在某一工況下的沸騰區(qū)域。在沸騰區(qū)域附近,借助于可視化觀察窗及高頻壓力傳感器,得到透明觀察窗不同進氣溫度下的氣泡形態(tài)與壓力波動曲線的關系。結果表明,氣泡形態(tài)與壓力信號之間存在對應關系。由此,初步建立了判斷EGR冷卻器有無沸騰,以及其沸騰程度的方法。

關鍵詞

廢氣再循環(huán)冷卻器;過冷沸騰;壓力信號;可視化

0 前言

廢氣再循環(huán)(EGR)冷卻器的主要作用是在汽車運行過程中,將產生的高溫廢氣經過冷卻液側進行冷卻,再返回到發(fā)動機缸體。EGR冷卻器是汽車熱管理系統(tǒng)中重要且不可或缺的一環(huán)。換熱壁面在換熱過程中,基于不同的EGR冷卻器結構設計、壁面厚度、壁面材料等因素造成壁面局部過熱,從而產生沸騰。前者通過影響壁面的溫度場,后者通過影響氣化核心的生成,使壁面產生局部過熱,生成氣膜,從而影響壁面質量,嚴重者甚至產生干燒現(xiàn)象,直到氣液兩側相通。

沸騰對EGR冷卻器結構及發(fā)動機系統(tǒng)均有不同程度的影響。主要影響包括:(1)冷卻液成分析出并堆積在沸騰區(qū)域;(2)壁面電導率降低,進而換熱效率降低,導致EGR冷卻器的冷卻效率減弱;(3)整個系統(tǒng)的耐腐蝕性能降低;(4)堆積物造成水箱或其他管類散熱器堵塞。

沸騰對發(fā)動機的運行工況有很大程度的影響。因此,在EGR冷卻器設計及驗證階段,考核不同邊界條件下是否產生沸騰,以及沸騰程度對EGR產品來說有著重大的意義。

關于沸騰理論方面的研究,國內外學者已得出了大量的研究成果。其中,BERGLES與ROHSENOW[1]早先提出了在強迫對流下的過冷沸騰起始點預測模型,而后SATO和MATSUMARA[2]基于HSU[3]的成核理念,提出了在沸騰起始點時熱流密度與壁面過熱度的關系式。基于SATO和MATSUMARA的關系式,DAVIS和ANDERSON[4]提出了接觸角也是影響泡核沸騰起始點(ONB)的1個重要因素。以上研究都是基于成核理論提出的ONB預測模型。在實驗室內的相關驗證方面,一些研究人員先后提出了垂直向上圓管流動的臨界熱流預測關系式,以及垂直遠觀均勻加熱的臨界熱流預測關系式。這2個關系式主要關注由核態(tài)沸騰轉變?yōu)檫^度沸騰狀態(tài)的轉折點——臨界熱流密度(CHF)。在有效空泡起點(OSV)和充分發(fā)展沸騰(FDB)這2種狀態(tài)之間, SAHA和ZUBER[5]利用佩克萊數和斯坦頓數得到了FDB的預測模型。部分學者認為,在低流速下,氣泡脫離主要受到熱力影響,因此在某一努塞爾數下沸騰形式將發(fā)生改變,沸騰傳熱由部分發(fā)展沸騰進入充分發(fā)展沸騰階段;在高速流下,氣泡脫離主要受動力學效應影響,在某一斯坦頓數下沸騰進入充分發(fā)展沸騰階段。

國內也有學者對于沸騰現(xiàn)象進行了深入的研究。張體恩[6]提出了基于氣泡行為的缸蓋沸騰冷卻應用研究,通過核化理論、氣泡動力學、沸騰模式,以及聯(lián)合換熱特性的研究和試驗參數的測量,分析并建立了缸蓋沸騰換熱的設計流程。

本文基于某款EGR冷卻器,通過計算流體動力學(CFD)仿真分析的手段得出沸騰區(qū)域,并在沸騰區(qū)域附近對樣件開透明觀察窗,直觀觀察產品在不同階段的沸騰情況;同時,在不同的測試工況下,運用高頻壓力傳感器監(jiān)測測試工況下的壓力信號,并對觀察到的氣泡形態(tài)與壓力波動結合評估EGR冷卻器的沸騰情況,進而得到該EGR產品在設計研發(fā)中的性能安全區(qū)域,為設計研發(fā)提供方向。

1 CFD仿真分析

1.1 測試模型及邊界

研究人員選取某款EGR產品作為分析對象。該EGR產品模型圖及產品進氣、出氣、進水、出水位置通道如圖1所示。研究人員對模型進行一定的簡化處理,并基于表1給定的邊界條件進行了CFD分析。

1.2 分析結果

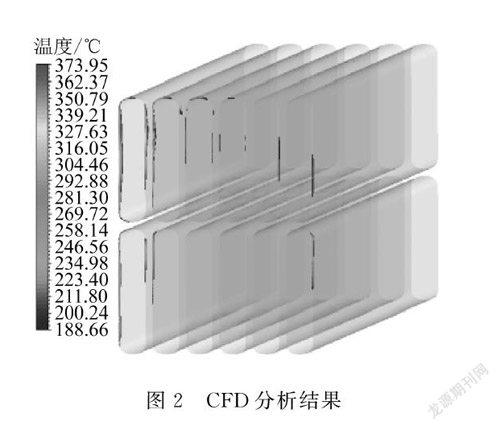

研究人員通過一定的簡化處理,并根據沸騰曲線,設置1個模態(tài)沸騰臨界值,得到了水側管壁的模態(tài)沸騰區(qū)域結果,如圖2所示。

研究人員通過CFD分析找到沸騰區(qū)域,布置可觀察的透明窗位置進行試驗驗證。基于圖2所示的分析結果,可以在有明顯沸騰現(xiàn)象的氣側殼體上開窗,進行可視化觀察。

2 試驗方案設計及驗證

2.1 樣件制作

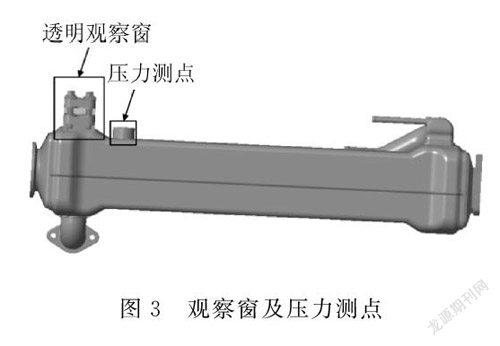

如圖3所示,根據CFD分析結果,研究人員在氣室殼體上開窗并布置透明觀察室,用于進行可視化測試。基于文獻的記載,以及實驗室多年的經驗積累,研究人員在沸騰區(qū)域附近用高頻壓力傳感器信號,捕捉到了氣泡的一些行為特征。

2.2 試驗系統(tǒng)介紹

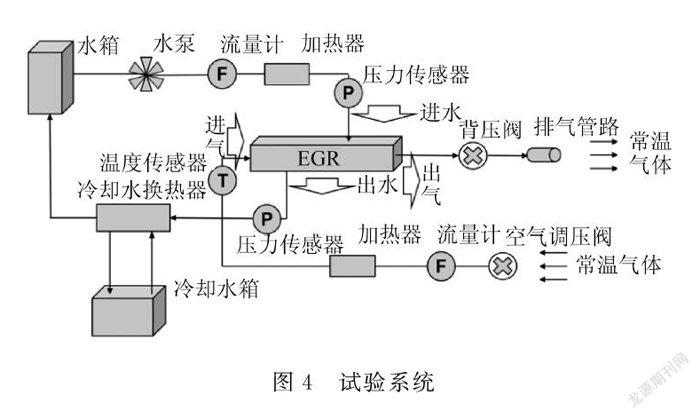

試驗要求測試沸騰試驗的設備能夠提供恒定的氣側進氣溫度、進氣流量、進氣壓力,水側進水溫度、進水流量、進水壓力等參數,并能實現(xiàn)數據記錄采集等功能。研究人員設計的試驗系統(tǒng)如圖4所示。

2.3 測試過程

研究人員將待測EGR樣件(帶透明觀察窗)安裝在測試系統(tǒng)上,同時將高頻的壓力傳感器安裝在圖3壓力測點位置,對測試傳感器進行了設置調試。

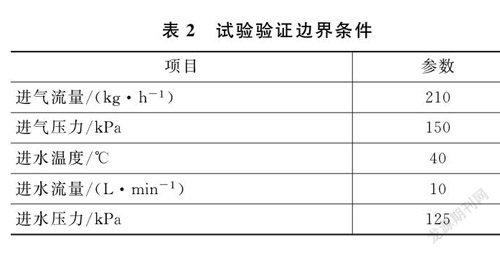

在進行試驗時,研究人員依據表2提供的試驗驗證邊界條件,控制水側條件(壓力、流量、溫度)全部穩(wěn)定不變,在氣側給定流量,給定壓力,逐步升高氣側溫度,同時記錄觀察窗位置的氣泡形態(tài)及壓力傳感器位置的壓力值。在試驗過程中,氣側升溫按照穩(wěn)定速度進行升溫,每隔30 ℃升溫后保持穩(wěn)定5~10 min,并觀察氣泡形態(tài)。

2.4 測試結果與分析

2.4.1 氣泡形態(tài)測試結果

根據上述測試過程,研究人員通過透明觀察窗對氣泡形態(tài)進行觀察,觀察到的結果如圖5所示。

在210 ℃進氣溫度條件下,透明觀察窗的冷卻液中幾乎沒有氣泡;在310 ℃進氣溫度條件下,透明觀察窗的冷卻液中出現(xiàn)了連續(xù)的小氣泡;在410 ℃進氣溫度條件下,透明觀察窗的冷卻液中出現(xiàn)了連續(xù)的大氣泡,且氣泡量較多。

2.4.2 壓力測試結果

通過壓力測試,研究人員得到了該款EGR產品進氣溫度與外接的壓力變送器的壓力測試結果,如圖6所示。

通過分析采集到的數據,研究人員可以看到在某2個溫度梯度升溫過程中出現(xiàn)了異常明顯的壓力階梯(進出水壓力降)。

研究人員將圖6中的數據圖進行局部放大后,截取不同平穩(wěn)溫度段下的壓降曲線后發(fā)現(xiàn)了更明顯的壓力波動現(xiàn)象。如圖7所示,在進氣溫度200 ℃條件下,沸騰區(qū)域附近的壓力曲線呈現(xiàn)比較規(guī)則的正弦信號。如圖8所示,在進氣溫度310 ℃條件下,沸騰區(qū)域附近的壓力曲線有微小波動。如圖9所示,在進氣溫度420 ℃條件下,沸騰區(qū)域附近的壓力曲線出現(xiàn)無規(guī)則的振蕩。

上述壓力曲線的表現(xiàn)結果意味著EGR冷卻器產生沸騰的情況發(fā)生在進氣溫度為310~420 ℃之間。

2.4.3 結果分析

通過比對透明觀察窗的觀察結果,研究人員得到了一致的結論:在進氣溫度200 ℃條件下,該款EGR產品未出現(xiàn)沸騰現(xiàn)象;在進氣溫度310 ℃條件下,該款EGR產品出現(xiàn)輕微沸騰現(xiàn)象;在進氣溫度410 ℃條件下,該款EGR產品出現(xiàn)明顯沸騰現(xiàn)象。

3 結論

針對某款EGR產品,研究人員通過CFD分析確定了沸騰區(qū)域,并在沸騰區(qū)域附近借助透明觀察窗和壓力傳感器同步觀察沸騰現(xiàn)象。

試驗結果表明:氣泡行為與壓降信號有著緊密的聯(lián)系。在沸騰的不同階段,對應的壓力信號幅值及波形的穩(wěn)定性,均有差異。在工程應用中,利用本方法可以有效的分辨出沸騰邊界,最后可將沸騰的各個階段與壓力信號進行一一對應,并可以借助于高速相機來進行逐一區(qū)分。

參考文獻

[1]BERGLES A E, ROHSENOW W M. The determination of forced convection surface-boiling heat transfer[J]. ASME J. Heat Transfer, 1964,1: 365-372.

[2]SATO T, MATSUMARA H. On the conditions of incipient sub-cooled boiling with forced convection [J]. Bull. JSME, 1964,7(26): 392-398.

[3]HSU Y Y. On the size range of active nucleation cavities on a heating surface[J]. ASME J. Heat Transfer, 1962, 84(3): 207-213.

[4]DAVIS E J, ANDERSON G H. The incipience of nucleate boiling in forced convection flow[J]. AIChE J, 1966,12(4): 774-780.

[5]SAHA P, ZUBER N. Point of net vapor generation and vapor void fraction in sub-cooled boiling[C]. 5th International Heat Transfer Conference, Tokyo, 1974:175-179.

[6]張體恩. 基于氣泡行為的缸蓋沸騰冷卻應用研究[D]. 北京理工大學,2015.