淺析歷史遺留廢棄礦山生態修復

摘要:隨著國家“五位一體”的部署,建設生態文明已然是關系人民福祉、關乎民族未來的大計,是實現中國夢的重要內容。“綠水青山就是金山銀山”,歷史遺留的廢棄礦山破壞地形地貌和含水層、造成水土流失及地質災害隱患,亟待開展生態修復工作,通過采取相應的生態修復措施,對類似的歷史遺留廢棄礦山生態修復具有一定的指導和借鑒意義,本文以新豐江流域的新豐縣馬頭鎮路下村歷史遺留廢棄礦山生態修復項目為例,著重闡述歷史遺留廢棄礦山的生態修復工程技術手段。

關鍵詞:歷史遺留廢棄礦山;生態修復;方案比選;生態修復目標

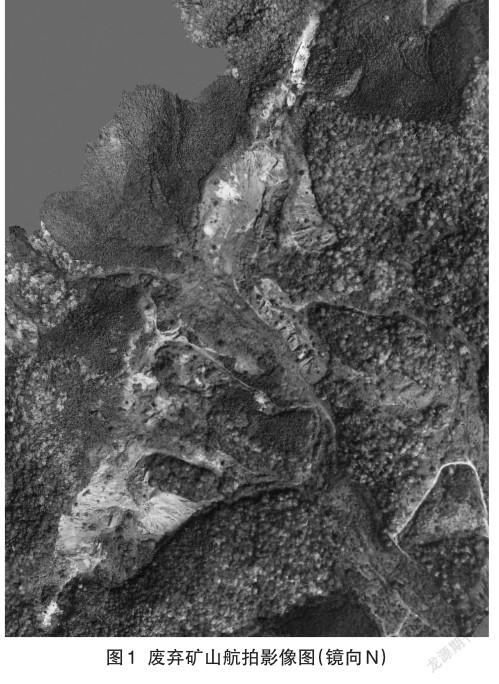

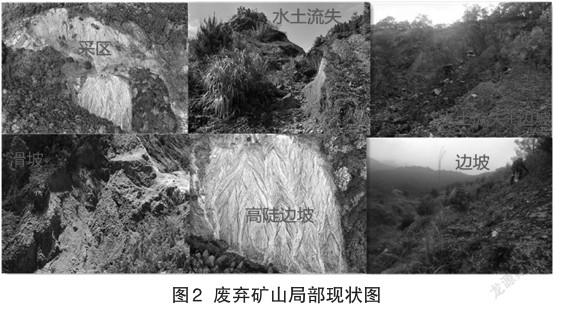

新豐縣馬頭鎮路下村歷史遺留廢棄礦山位于新豐縣城東南向135°,直距約18.7km處,中心地理位置為北緯23°56′37″,東經114°20′6″。生態修復平面面積約18×10m2,區內存在較多邊坡,坡面基本裸露,植被無法正常生長,坡面和坡腳零散堆積巖土體,地質環境問題突出,不符合生態環境發展要求,采取有效措施消除地質災害隱患及重建生態是十分緊迫和非常有必要的。廢棄礦山航拍影像及局部現狀見圖1。

1.生態修復區地質環境條件

1.1地形地貌

區內地貌為丘陵區,地貌形態與巖性、構造、地層和外力作用密切相關,是長期綜合地質作用的結果,在中生代末期白堊紀地層發生的燕山運動,使陸地發生劇烈上升,且伴有花崗巖侵入,經過長期風化和流水作用的剝蝕、侵蝕,使原來形成于地下的花崗巖逐漸露出成為山體,而原來覆蓋在花崗巖上部的泥盆紀、石灰紀、二疊紀、三疊紀和侏羅紀的地層大部分被侵蝕掉,構成了花崗巖丘陵區,山體渾圓緩和,屬丘陵中低山侵蝕構造地貌類型。

1.2氣象

新豐縣屬亞熱帶季風氣候,日照充足,雨量充沛,干濕季明顯,具有山地氣候特征,根據國家氣象站新豐地面氣象觀測站(1991年~2020年)歷史資料統計:本區常年平均氣溫20.5℃,月平均氣溫以1月最低,平均氣溫11.6℃;7月最高,月平均氣溫27.5℃。常年平均無霜期為324.7天,年均日照1466.5小時;常年平均年降雨量1911.8mm,常年平均年降雨天數162.7天,降雨多集中在汛期(4月~9月),占全年總降雨量的77.6%。

1.3地層巖性

區內地層結構相對簡單,由第四系(Q4)坡積層和殘積層組成,主要為二長花崗巖和中粗粒黑云母花崗巖風化殘積物,其巖性上部多為粉質粘土、礫質粘性土、砂和石英礫砂,下部為砂質高嶺土。區內巖漿巖分布廣泛,巖性主要為二長花崗巖、黑云母花崗巖、花崗斑巖,為佛岡巖體的一部分,屬晚侏羅世侵入體。巖石中灰白色,中粗粒花崗結構,塊狀構造,礦物成分主要有鉀長石、斜長石、石英、黑云母等。區內構造不發育,未見地層褶皺、斷裂等構造現象,地質構造簡單。

1.4水文地質條件

1.4.1地表水

區內地表水系較發育,地表水體主要表現為溪溝、礦坑低洼積水等。地表徑流主要為溝谷溪流和礦區地面、坡面的面流。

1.4.2地下水

區內地下水類型主要為松散巖類孔隙水和基巖裂隙水。

1.4.2.1松散巖類孔隙水

主要賦存于礦山內低洼處,含水層巖性為填土、碎石夾礫質粘性土或砂質高嶺土及全—強風化花崗巖,其透水性一般,富水性弱,水量貧乏。開采邊坡未出現滲水現象,說明地下水局部分布,屬上層滯水性質,該類地下水接受地表水及降雨補給,并向地形低洼處徑流排泄,部分下滲補給基巖裂隙水。

1.4.2.2基巖裂隙水

主要賦存于礦山及周邊的花崗巖基巖節理裂隙中,地下水水位與巖石節理裂隙發育程度有關。上部節理裂隙較發育,裂隙多被石英充填呈閉合狀,節理裂隙空隙率低、透水性差,富水性弱,水量貧乏,屬弱含水層。該類地下水接受上部松散巖類孔隙水越流補給和區外側向補給,以側向地下徑流方式排泄至低洼處以泉形式滲出。

1.4.2.3地下水的補給、徑流與排泄

礦山地處亞熱帶季風氣候區,雨量充沛,大氣降雨是本區地下水的主要補給來源。包氣帶中的局部上層滯水順地勢由高處往低處流動,由于地表起伏大,徑流途徑短,徑流不遠便以泉的形式排向溝谷;深層地下水則通過裂隙向谷地匯流或部分以泉形式滲出。區內地下水的徑流方向,與地表水徑流方向大致相同,即由山脊向沖溝,由坡頂向溝谷排泄,總體上由南西向北東方向徑流,由沖溝往低洼河谷處排泄。地下水補給、徑流及排泄條件基本保持自然平衡狀態。

1.5工程地質條件

區內巖土體自上而下由松散巖類素填土、第四系坡殘積粘性土、全—強風化巖及基巖組成。

1.5.1松散巖類

素填土:為礦山開采全過程期間產生的剝土和廢石等構成,組成成分復雜、結構不均勻,松散為主,主要堆積在溝谷和山坡上。

礫質黏性土:厚度0.6m~2.7m。褐黃色,可塑狀,韌性中等,干強度中等,主要由粗粒花崗巖風化殘積而成,含石英顆粒和云母等礦物質。為特殊性巖土,具有遇水易軟化、崩解等特性。其工程力學性質一般,在暴雨期間,該類土易發生崩塌、滑坡等地質災害。殘坡積土黃壤土表層較厚,酸性強,偏粘,養分含量中等。

全—強風化花崗巖:區內分布廣泛。褐黃色、褐紅色,硬塑狀—半巖半土狀,巖石風化劇烈,原結構基本破壞,含石英顆粒和云母等礦物質,遇水易軟化、崩解,厚度較大。其工程性質中等,邊坡穩固性差,特別是在采坑剝離的高陡邊坡,在暴雨天氣極易發生崩塌、滑坡等地質災害。

1.5.2基巖

基巖為花崗巖,可劃分中風化和微風化花崗巖兩個工程地質層。

中風化花崗巖:半堅硬巖類,巖石的風化裂隙較發育;層厚變化大,邊坡較穩定,工程力學性質較好。

微風化花崗巖:堅硬巖類,呈塊狀結構,堅硬完整,節理裂隙不發育,抗壓、抗折和抗剪切性能高,采場現狀邊坡較穩定,穩定性較好。

2.廢棄礦山生態修復問題

該廢棄礦山主要生態問題有地質災害隱患、含水層破壞、地形地貌破壞和土地資源破壞等。

2.1地質災害隱患

區內大多數礦坑未削坡放坡或分臺階開采,在露天采場界線、排土場、廢石場以及礦山道路等范圍,都沒有截水溝、排水溝,為地質災害隱患的發生創造了有利條件。

2.2含水層影響與破壞

礦區開采方式為露天開采,礦體因結構致密而富水性差,其節理、裂隙及第四系含水層富水性弱,礦區下游存在小型溪流,礦區的水土流失,對下游溪流形成了堵塞,并對水質造成了一定的影響。

2.3地形地貌破壞

區內及附近無各類地質遺跡、自然保護區、人文景觀、風景旅游區,礦山開采對原生地形地貌景觀破壞程度大,對自然景觀、人居環境影響嚴重。

2.4土地資源影響與破壞

礦區采礦活動產生的露天采坑、排土場、廢石場、礦山道路等占用、破壞了原有土地的類型,挖損和壓占土地的范圍大,導致土地性狀改變,礦區現狀生態修復難度極大。

2.5巖土體特征

2.5.1松散巖類

雜填土、由碎石和原剝離表土堆填形成的邊坡(復墾適宜性三級)以及原開挖形成的采坑斜坡是本區修復的難點,局部開挖形成的高陡斜坡復墾適宜性達四級。

礫質黏性土土地復墾適宜性等級為一級(比較適宜)、適宜復墾復綠。

全—強風化變質砂巖土地復墾適宜性評價等級為二級(勉強適宜),可復墾復綠。

2.5.2基巖

礦區基巖多呈高陡邊坡、采坑平底,其土地復墾適宜性評價等級為四級(難利用),復墾復綠的工程難度相對較大。

3.生態修復目標及預期效果

根據礦區地質環境條件和土地復墾類型等情況,以“因地制宜、經濟合理、科學有效”的原則,采取“分類實施、立體復綠、喬灌藤草相結合”的理念,通過“生物治理+工程治理”的綜合修復工程手段,以達到“固沙固土、綠化礦山、改善生態”的生態修復效果,并產生直接或間接經濟效益、社會效益和生態效益。

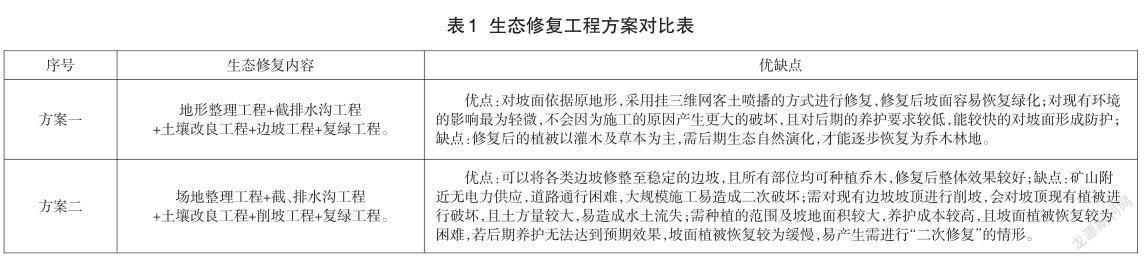

4.方案比選

通過對礦區的基礎信息和前期資料進行收集、分析和研究,結合具體的生態修復目標制訂詳細的計劃,按計劃實施生態修復工程,實現歷史遺留廢棄礦山的綜合生態修復目標。針對本礦區生態修復形式供選擇的方案見下表:

經過方案比選,結合該礦山實際情況,綜合采用“方案一”較為妥當。

5.廢棄礦山生態修復方案

本礦山總體的生態修復工程方案是“工程修復+生物修復”,概述如下。

“工程修復”,是對大量地表裸露,溝壑縱橫,水土流失嚴重、已發次生地質災害的區域進行工程措施修復,主要包括地形整理、修建截排水溝、邊坡綠化防護、修建涵管和設立警示牌等。

“生物修復”是本礦山生態修復的重點,包括土壤改良工程、邊坡工程、復綠工程,是重建生物群落的第一步。它以人工手段改良其生態環境條件滿足某些植物的生存需要,促進植被在短時期內得以恢復,縮短自然生態系統的演替過程。在恢復礦山生態系統時,由于植物生長立地條件的改變,恢復的植被結構、種類不可能與原植被一樣。但這不是說一開始就不可建立最終的冠層植被,而僅是說明其他植物種類也許可在植被恢復初期處于主導地位。隨著生態環境條件的逐步改良,通過鳥類動物、風和水流等傳播媒介的作用,一些從周圍地區來的亞先鋒植物物種侵入形成多層次植被群落。但最初的植物恢復,必須是建立自身持續的植被系統,持續的過程可導致理想的植被群落。

主要修復措施如下:

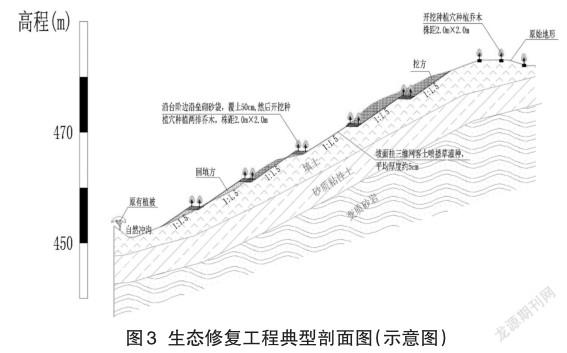

5.1對現場地形地貌進行修整,將其修整成適合植被種植的平地或低于30°的緩坡,并針對水土流失較嚴重的排土場區域,采用約1∶1分臺階放坡治理;

5.2修筑截排水溝系統,對地表水系進行梳理,減少水土流失并降低水流的沖刷作用;

5.3針對土層深度不夠的區域覆土約50cm,然后穴植喬灌木進行復綠;

5.4對于坡度大于30°,低于63°的開挖坡面,采用掛三維網客土噴播的方式進行復綠,并起到減少坡面沖刷,減少水土流失的作用;

5.5對于坡度大于63°或土質堅硬、坡體沖刷痕跡較輕的邊坡,采用坡度或坡頂種植藤本植物的方式進行自然修復;

5.6針對已恢復部分草本植物的區域,采用割草清理后,開挖種植穴補種喬木的方式進行修復。

6.結語

新豐縣馬頭鎮路下村歷史遺留廢棄礦山經過生態修復后,不但提高了區內植被覆蓋度,消除或減弱了地質災害隱患,水土流失現象得到很大程度緩解,也改善了區內及周邊地區的生態環境,使區內與周邊環境逐漸協調起來,再現青山綠水的美景,同時對類似的歷史遺留廢棄礦山生態修復工程具有一定的指導和借鑒意義。

參考文獻:

[1]化建新,鄭建國,等;工程地質手冊(第五版)[S].中國建筑工業出版社, 2018.

[2]楊勇,劉順峰,等;新豐江流域(馬頭鎮路下村)陶瓷土礦歷史遺留工礦廢棄地復墾工程施工圖設計[R].廣東省有色金屬地質局水文地質隊, 2021.

[3]胡喚雨,徐榮強,等;綠色礦山建設模式的實踐分析[J].世界有色金屬, 2019.

[4]陳靜,程繼鋒,等;廢棄礦山地質環境特征與治理措施研究[J].世界有色金屬, 2020.

[5]陽習兵,淺析博羅縣生產及關停礦山地質環境問題及影響分析[J].西部資源, 2020.

[6]衣巖,韶關市山水林田湖草生態保護修復思路與實踐—以礦山治理修復為例[J].西部資源, 2021.