基于希望感提升的心理支持在急性腦梗死偏癱患者中的應用

聶雯霏

摘要:目的 觀察基于希望感提升的心理支持在急性腦梗死偏癱患者中的應用效果。方法 選擇2020年11月至2021年10月就治于我院的急性腦梗死并存偏癱后遺癥者90例為觀察樣本,經隨機數字表分組后,試驗組對照組皆計45例,對照組按急性腦梗死并偏癱后遺癥常規模式施護,試驗組于此基礎之上加用基于希望感提升的心理支持干預,對兩組干預后的各觀察指標進行比較。結果 試驗組急性腦梗死并偏癱者焦慮自評分、抑郁自評分顯著低于對照組,FMA評分顯著高于對照組,(P<0.05)。結論 采用基于希望感提升的心理支持對急性腦梗死偏癱者施加干預,可顯著改善其負性惡劣心境程度與肢體運動功能。

關鍵詞:希望感;心理支持;急性腦梗死;偏癱

【中圖分類號】R473 【文獻標識碼】A 【文章編號】1673-9026(2021)15--01

急性腦梗死患病率在急性腦血管病種中占比達70%,病情復雜度高、發病急驟突然、并發癥與后遺癥多樣嚴重,幸存者神經功能受損,遭受偏癱困擾者為數眾多,消極負面情緒易于滋生蔓延且紓解疏導困難,形成突出的康復阻礙效應。希望感系積極心理狀態的一種類型,指個體為實現某目標所具備的信念感[1],本研究嘗試采用基于希望感提升的心理支持對急性腦梗死偏癱者施加干預,效果較好,現報告如下:

1 材料與方法

1.1材料

選擇2020年11月至2021年10月就治于我院的急性腦梗死并存偏癱后遺癥者90例為觀察樣本,經隨機數字表分組后,試驗組45例,年齡均值(60.55±3. 24)歲,病程均值(7.65±2.33)月,男女各計26例、19例,對照組45例,年齡均值(60.69±3.10)歲,病程均值(7.24±2.50)月,男女各計25例、20例,兩組急性腦梗死并偏癱后遺癥者在年齡性別病程之比較無統計學意義,(P>0.05),具有可比性。納入標準:急性腦梗死確診,偏癱后遺癥確診,病情穩定,恢復期,知情同意;排除標準:言語交流障礙,惡性腫瘤,認知障礙,精神病種,拒絕參與。

1.2實施方法

對照組按急性腦梗死并偏癱后遺癥常規模式施護,包括疾病知識宣傳講解,偏癱康復護理技術傳授、用藥照護等,試驗組于此基礎之上加用基于希望感提升的心理支持干預,具體實施方式為:①評估。以主動深入護患溝通法了解偏癱病例心境、疾病認知度、希望水平現狀等情況,以此導引出個性化希望感提升心理支持方案;②目標定制。結合總康復目標與患者病情實狀,合理定制可行性較高的階段式小目標,使護理對象可較為容易地完成當前目標并自其中汲取信心;③意愿信念構建。護士以口頭、手冊、視頻等多元模式全面系統面向患方行偏癱康復知識與康復態度干預,增進患方疾病系統化認知度,以成功案例展演促升偏癱者康復意愿信念感,扭轉康復預期誤區,引領其對自身腦梗死及偏癱現狀做出主動正視、開展自我積極情緒調適;④動力思維的提升。通過陽性強化策略調動偏癱者康復積極性,開展個人高光經歷回顧分享活動,接受積極愉悅情緒感染,分析既往如何應對挫折、突破障礙與困境的經驗,引領其將有益經驗應用于當下康復問題應對之中,強化心理紓解力度,以護患目的性談話方式實現對心理癥結的精準式暴露與紓解,指導家屬最大化發揮家庭社會支持效應。

1.3評價方法。于干預一月后對兩組急性腦梗死并偏癱者行心理狀態與運動功能恢復度的測評,前者以焦慮與抑郁自評量表為測評工具,分值愈高提示該偏癱者負性心境愈突出,以Fugl-Meyer運動功能評分法做為運動功能評價工具,上肢總分值、下肢總分值各為34分與66分,總分值計100分,分值愈高提示該偏癱者肢體功能恢復度愈佳。

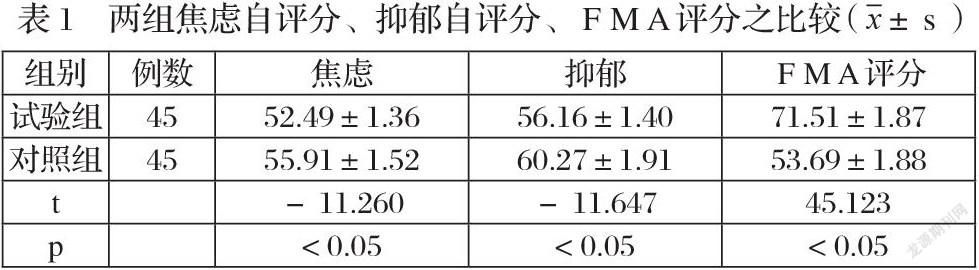

1.4統計學方法。采用SPSS23.0統計學軟件對數據進行分析和處理;計量資料用(x±s)表示,兩組急性腦梗死并偏癱者焦慮自評分、抑郁自評分、FMA評分之比較采用t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

試驗組急性腦梗死并偏癱者焦慮自評分、抑郁自評分顯著低于對照組,FMA評分顯著高于對照組,(P<0.05),見表1。

3 討論

急性腦梗死發生成因眾多且復雜,在中老年民眾中具備高發性,因此而喪失生命者為數不少,幸存者中遭受偏癱后遺癥傷害困擾的亦屬常見現象,自正常群體突然轉變為生活自理不能狀態,大量偏癱病例心理落差感強烈,消極負面心境顯著,治療康復信心、生活信念感大為下滑,促升、維系急性腦梗死偏癱者希望感勢在必行。

本研究中,表1數據顯示,試驗組急性腦梗死并偏癱者焦慮自評分、抑郁自評分顯著低于對照組,FMA評分顯著高于對照組,提示基于希望感提升的心理支持對于偏癱者而言,具備積極的惡劣心境改善紓解、肢體功能恢復之效,與王夢瑩[2]等取得了一致性研究意見。究其原因,希望感是可積極作用于人類個體的內在心理動能,有助于護理對象積極生活目標的重建過程,增進其突破困境、應對困難之信念感,正面影響其行為模式。基于希望感提升心理支持的應用,以深度溝通評估確保個性化適用型希望感提升心理支持方案的精準定制,基于康復總目標與個性化病情進行階段性小目標設計,以易于實現的特點而使偏癱者可持續不斷地獲得激勵與希望感,促升康復意愿與康復行為落實度,專項強化宣教、偏癱成功康復案例的展演,利于扭轉偏癱護理對象偏差型康復認知,擺脫康復無望消極情緒控制,個人高光經歷的回顧,形成積極愉悅刺激信號,既往成功經驗在當下康復情境的活用,利于協助偏癱者駕輕就熟地解決情緒困擾、維持于較高希望水平、突破康復疑難問題束縛[3],故而取得了較好的不良心境紓解、肢體運動功能康復結局。

參考文獻:

[1] 高慶,王子巖,王衛光.基于希望感的心理護理對腦梗死患者心理狀態及日常生活能力的影響[J].護理實踐與研究,2020,17(13):51-52.

[2] 王夢瑩,張俊梅,常陸.提升希望感的心理護理對急性腦梗死后偏癱患者的影響[J].齊魯護理雜志,2021,27(17):6-9.

[3] 尤佳,奚廣軍. Snyder 希望理論應用于腦卒中患者早期康復中的效果[J]. 中國醫藥導報,2019,16(28):177 -180.