超聲引導腘窩坐骨神經鞘膜下阻滯在足踝手術中的應用效果

劉詩穩,周志東

(1.九江市第一人民醫院麻醉科,江西 九江 332000; 2.南昌大學第二附屬醫院麻醉科,南昌 330006)

隨著超聲技術在麻醉領域的運用和發展,現廣泛應用于神經阻滯。腘窩段坐骨神經的解剖結構較為表淺,借助超聲引導容易觀察到其結構,因此超聲引導被廣泛運用于足踝部手術。然而坐骨神經是人體最為粗大的外周神經,按照不同的腘窩神經阻滯進針方式在阻滯效果方面也會有所不同。如要達到其完善的阻滯需要大容量高濃度的局部麻醉藥才能取得滿意的起效時間和麻醉效果。再者腘窩內有血管結構,大容量高濃度的局部麻醉藥存在中毒的風險[1]。

腘窩段坐骨神經及分支(脛神經和腓總神經)周圍擁有完整鞘膜包裹。任彥紅等[2]通過組織學研究證明了腘窩段坐骨神經鞘膜的完整性,并且在解剖學的角度進一步給出了局部麻醉藥在坐骨神經鞘膜內擴散的區域范圍。坐骨神經鞘膜也會起到分隔局部麻醉藥與神經的作用。目前通過PERLAS等[3]的方法可借助超聲引導將局部麻醉藥注入坐骨神經鞘膜下進行神經阻滯。本研究旨在觀察在足踝手術中應用超聲引導腘窩坐骨神經鞘膜下阻滯的效果,并通過與腘窩坐骨神經鞘膜外阻滯比較來探討此種方法在足踝手術中的可行性。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取九江市第一人民醫院2017年9月至2019年9月收治的擇期行切開復位內固定或取內固定術的足踝部(外踝)骨折患者60例,其中男36例,女24例;年齡18~75歲,體重45~85 kg,體重指數(BMI)20~32 kg·m-2,ASA分級Ⅰ—Ⅱ級。排除標準:近2周服用非甾體類抗炎藥,局部麻醉藥過敏者,術前存在中樞或外周神經系統疾病,凝血功能障礙者,穿刺部位有感染者,不愿接受試驗者,不能溝通配合者。將60例患者按隨機數字表法分為觀察組與對照組,每組30例。本研究經本院醫學倫理委員會審核批準,實施前患者均簽署知情同意書。

1.2 神經阻滯方法

1.2.1 儀器與材料

邁瑞M7便攜超聲,配備7L4S(5.0~10.0 mHz)線陣探頭;穿刺針:PAJUNK(22 G,0.7 mm×80 mm)短斜面神經阻滯針;1%羅哌卡因(100 mg:10 mL,瑞典阿斯利康公司)。

1.2.2 麻醉前準備

患者入室,開放靜脈通路輸入復方氯化鈉4~5 mL·kg-1,進行多功能參數檢測。向患者交代麻醉實施所需的注意事項,囑咐患者取患肢朝上側臥位,髖關節屈曲30°,膝關節稍作屈曲。消毒鋪巾后行外側入路腘窩坐骨神經阻滯,所有操作由同一麻醉醫師完成。

1.2.3 神經阻滯

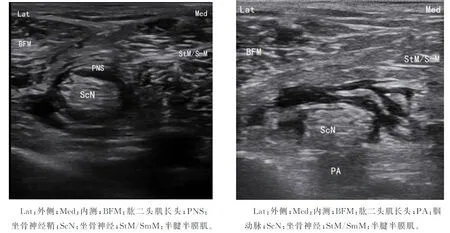

將無菌超聲探頭垂直股骨放在腘窩橫紋表面,稍作滑動找到腘動脈。在腘動脈的淺層找到兩團高回聲蜂窩狀類圓形結構。使探頭向下肢近端滑動,觀察兩團高回聲結構出現由淺入深并匯聚為一團高回聲結構,以此確定該處神經為脛神經和腓總神經匯合成的坐骨神經。觀察組運用超聲定位腘窩坐骨神經分叉處后,采用平面內法用超聲引導在坐骨神經周圍小劑量注入5 mL的生理鹽水,當超聲顯示坐骨神經旁呈現包裹神經分布的類圓形暗區后,說明此時穿刺針進入腘窩段坐骨神經鞘膜內,并注射總量10 mL的0.5%羅哌卡因(封三圖1)。注射結束后超聲探頭掃描腘窩橫紋處脛神經和腓總神經旁的橫截面形態。

圖1 坐骨神經鞘膜下阻滯 圖2 坐骨神經鞘膜外阻滯

對照組以同樣的方法在坐骨神經分叉附近小劑量注入5 mL的生理鹽水,當超聲顯示坐骨神經旁出現不對稱擴散時,注入總量15 mL的0.5%羅哌卡因(封三圖2),并在注射的同時將針頭在超聲圖像的液性暗區內小幅調整方向使藥液盡可能包裹神經干,注射結束后同樣用超聲觀察腘橫紋處的橫截面形態。

1.3 觀察指標

比較2組操作時間、神經內注射發生率、注射成功率、麻醉成功率、足踝區域感覺與運動阻滯起效和恢復時間、術中添加芬太尼發生率及術后1周并發癥發生情況。1)操作時間:從超聲開始掃描目標神經到完成后撤針的時間。2)注射成功標準:超聲記錄神經阻滯藥物注射后坐骨神經橫斷面的形態,同時將超聲探頭掃描并記錄腘窩橫紋處脛神經和腓總神經橫斷面的形態。鞘膜下注射成功為超聲圖像在坐骨神經分叉處呈現環繞坐骨神經分布的類圓形低回聲暗區,在腘窩橫紋處脛神經和腓總神經旁出現“面包圈”樣的低回聲暗區;鞘膜外注射成功為超聲顯示坐骨神經旁出現不對稱擴散,在腘窩橫紋處脛神經和腓總神經旁未出現“面包圈”樣的低回聲暗區。3)神經內注射評價標準:注射局部麻醉藥前后坐骨神經在超聲下的橫截面積擴大≥15%[4]。以上超聲對比圖片由一位高年資麻醉醫師(非操作者)予以評判。4)足踝區域感覺與運動阻滯起效和恢復時間:按文獻[5]脛神經和腓總神經感覺、運動神經完全阻滯標準記錄患者脛神經和腓總神經感覺、運動阻滯起效和恢復時間。5)麻醉成功標準:麻醉效果共分為3級,患者在整個手術當中無任何痛苦為1級,在手術當中需要添加阿片類輔助藥物為2級,在術中即使添加阿片類藥物也無法完成手術為3級;1級和2級認為麻醉成功,3級為麻醉失敗。如出現麻醉失敗改為全身麻醉進行手術。6)術后并發癥:記錄術后1周麻醉并發癥發生情況,包括區域感覺異常、活動受限、肌力減退等。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 一般資料

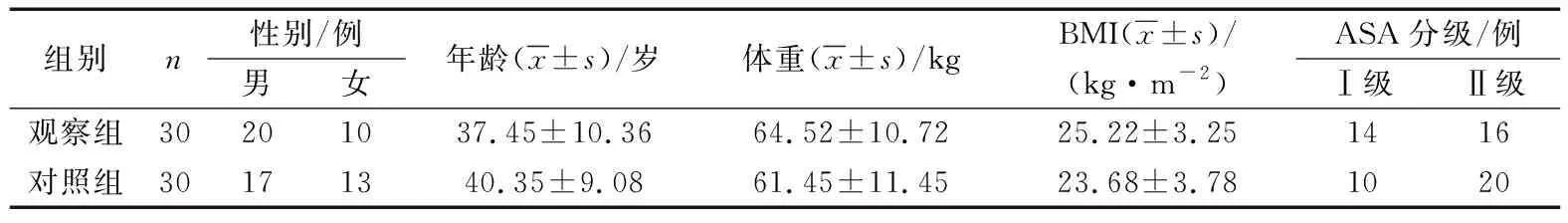

2組患者的性別、年齡、體重等一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 2組一般資料比較

2.2 操作時間、神經內注射發生率、注射成功率及麻醉成功率

觀察組神經阻滯操作時間、神經內注射發生率分別為(4.2±0.5)min、0.0%(0/30),較對照組的(4.8±0.6)min、10.0%(3/30)顯著減少(P<0.05);注射成功率、麻醉成功率分別為93.3%(28/30)、100.0%(28/28),較對照組的76.7%(23/30)、87.0%(20/23)顯著增加(P<0.05)。對照組局部麻醉失敗3例患者改為全身麻醉完成手術。

2.3 足踝區域感覺與運動阻滯起效和恢復時間

觀察組脛神經與腓總神經感覺起效時間較對照組顯著減少(P<0.01),感覺恢復時間較對照組顯著增加(P<0.01);2組脛神經與腓總神經運動阻滯起效、恢復時間比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 2組感覺和運動阻滯起效與恢復時間比較

2.4 術中添加芬太尼及術后并發癥情況

觀察組術中添加芬太尼發生率為3.6%(1/28),較對照組的21.7%(5/23)顯著減少(P<0.05);2組術后1周均無并發癥發生。

3 討論

足踝手術部位位于肢體末端,主要由足踝內測的隱神經和坐骨神經分支所支配。臨床上主要通過椎管內阻滯技術來完成手術。但是椎管內麻醉也伴隨著其不良反應,如影響健側肢體、對循環的影響明顯、術后發生低顱壓的風險等[6]。近年來隨著超聲技術的發展可以將局部麻醉藥液準確地注射到神經周圍進行目標神經阻滯。對于腘窩段坐骨神經,由于距皮膚較表淺且粗大、容易辨別其形態,超聲阻滯操作要求較低,備受臨床醫生所青睞。但是在此處運用不同的進針位置而獲得的神經阻滯起效和維持時間上有較大的差距。有研究[7]表明腘窩坐骨神經由內向外依次由神經內膜、神經束膜、神經外膜和神經鞘膜組成。隨著對腘窩段坐骨神經局部解剖結構深入研究,逐漸發現在腘窩段坐骨神經的神經外膜外還有另一層完整的鞘膜組織。2001年VLOKA等[8]發現在腘窩處脛神經與腓總神經兩支神經共同包裹于坐骨神經鞘膜內,直至腘窩橫紋上7~12 cm處,兩支神經分開后再由各自的筋膜鞘所包裹。因此在坐骨神經鞘膜外注射和鞘膜內注射會出現阻滯時間上的差異。

本研究結果顯示脛神經和腓總神經在感覺起效、維持時間上鞘膜下組明顯快于鞘膜外組,說明了鞘膜下注射阻滯能夠帶來更快的感覺阻滯效果,減少患者麻醉等待時間。CAPPELLERI等[9]還發現,鞘膜下注射能降低局部麻醉藥劑量,小劑量的麻醉藥就能達到有效的感覺運動阻滯,從而降低全身毒性的風險。本研究還顯示鞘膜下組在操作時間和注射成功率方面要優于鞘膜外組,顯示出鞘膜下組操作較鞘膜外組更為快速和精準。在麻醉效果成功率方面鞘膜下組也要高于鞘膜外組,說明鞘膜下組阻滯鎮痛效果更能滿足足踝手術的要求。據報道[10],在神經阻滯穿刺過程中,當阻滯針穿透神經外膜時,被局部麻醉藥液所推開的多數是神經組織而非堅韌的神經外膜,藥液會在神經外膜下造成神經內注射。本研究鞘膜下組未發生神經內注射,而鞘膜外組出現3例(10.0%)神經內注射,說明采用鞘膜下注射是相對安全的。本研究采用雙人對比超聲圖像的方法來確定局部麻醉藥是否準確地注射到鞘膜下,主要由于超聲設備在分辨率上還是有所欠缺,無法完全分辨清楚坐骨神經鞘膜的形態,大多只能依賴于液體擴張后的超聲圖像和遠端的神經出現鞘膜下液性暗區去加以辨別。因此麻醉藥液也無法完全注射于鞘膜下和神經外模之間,所以研究結果在神經阻滯的時間上會存在一定的偏差。本研究顯示術后1周內2組患者均未出現并發癥,證實了2種神經阻滯方法在足踝手術上的應用都較為安全。

綜上所述,腘窩段坐骨神經鞘膜下阻滯相比鞘膜外阻滯擁有更短的操作時間,更快的感覺神經阻滯起效時間,能夠很好地滿足外踝手術所需的鎮痛,并且術后并發癥也較少。