提高福建糧食安全抗風(fēng)險(xiǎn)能力的個(gè)人思考

林玉輝

(福建省糧油科學(xué)技術(shù)研究所,福建 福州 350002)

新冠疫情發(fā)生以來,中共中央多次強(qiáng)調(diào)要做好“六穩(wěn)”和“六保”工作,提出對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的短板弱項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)要有前瞻性謀劃,聚焦公共衛(wèi)生、生物、糧食、能源、金融、網(wǎng)絡(luò)、防災(zāi)備災(zāi)、社會(huì)治理等重點(diǎn)領(lǐng)域,堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全,堅(jiān)持預(yù)防預(yù)備和應(yīng)急處突相結(jié)合,抓住時(shí)機(jī),主動(dòng)作為。 福建省地處祖國(guó)東南部,與臺(tái)灣省隔海相望,是我國(guó)三大缺糧省份之一,全省糧食產(chǎn)量?jī)H494萬t[1],自給率不足30%。近十多年來,省內(nèi)各級(jí)地方儲(chǔ)備糧數(shù)量不斷增加,保障省內(nèi)糧食安全的物質(zhì)基礎(chǔ)大大增強(qiáng)。但作為一個(gè)缺糧大省,如何更加有效地保障糧食安全,提高糧食安全抗風(fēng)險(xiǎn)能力,如何落實(shí)中央提出的“預(yù)防預(yù)備和應(yīng)急處突相結(jié)合”的工作要求,仍需要我們進(jìn)一步深入思考。本文結(jié)合我省實(shí)際,談?wù)剬?duì)提高我省糧食安全抗風(fēng)險(xiǎn)能力的一些粗淺思考和看法。

1 在連續(xù)增產(chǎn)的情況下,仍有必要進(jìn)一步提高對(duì)福建省糧食安全抗風(fēng)險(xiǎn)能力重要性的認(rèn)識(shí)

1.1 我國(guó)每年國(guó)際糧食采購(gòu)量占國(guó)際糧食貿(mào)易量比例較高,國(guó)際糧食供應(yīng)的不確定性將直接影響福建省糧食供應(yīng)

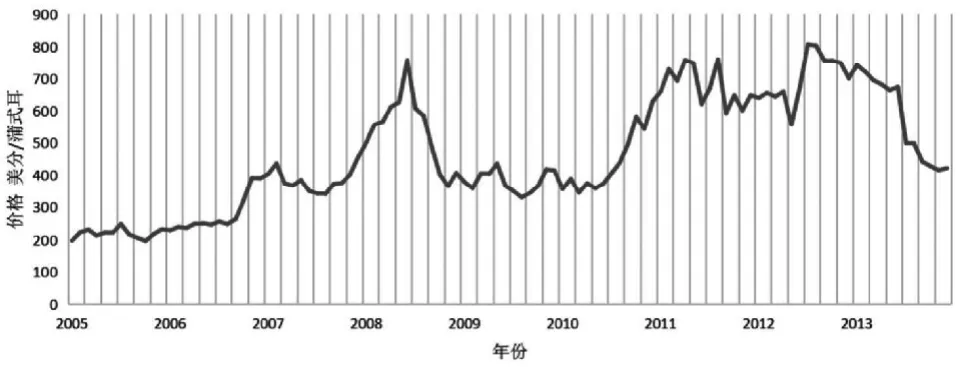

根據(jù)中國(guó)海關(guān)公布的數(shù)據(jù),2014~2018年我國(guó)每年糧食進(jìn)口數(shù)量穩(wěn)定在1~1.3億t,在國(guó)內(nèi)糧食連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)的情況下,2019年糧食進(jìn)口數(shù)量仍達(dá)1.06億t[2],其中進(jìn)口谷物1785萬t,進(jìn)口大豆8851萬t。按照公認(rèn)的世界糧食貿(mào)易總量4億t計(jì)算,我國(guó)糧食進(jìn)口數(shù)量占世界糧食貿(mào)易量比例達(dá)25%左右。雖然我國(guó)進(jìn)口的糧食主要是大豆等油類品種,但每當(dāng)中國(guó)增加從國(guó)際上采購(gòu)糧食,都引起國(guó)際糧價(jià)的大幅度上漲,比如,2007~2008年期間,2011~2013年期間國(guó)際糧價(jià)大幅上漲(見圖1、圖2)。一旦出現(xiàn)疊加氣候或地緣不穩(wěn)定因素,比如現(xiàn)在正在遭遇的全球新冠疫情,國(guó)際糧食供應(yīng)總量和供應(yīng)鏈穩(wěn)定性都將影響到我國(guó)的糧食安全和供應(yīng)穩(wěn)定,也勢(shì)必影響我省的糧食供應(yīng)和糧食安全。

有學(xué)者研究提出,到2030年我國(guó)糧食消費(fèi)量將達(dá)到峰值7.5億t[3]。考慮到印度等一些人口大國(guó)未來糧食消費(fèi)量也將增加,未來10年國(guó)際糧食需求量將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。按照中共中央十九大提出的戰(zhàn)略安排,到2035年,我國(guó)將基本現(xiàn)實(shí)現(xiàn)代化,2050年將全面建成小康社會(huì)。作為負(fù)責(zé)任的大國(guó),我國(guó)必須確保持中國(guó)人的飯碗端在自己的手里,而且要裝自己的糧食。一個(gè)不能實(shí)現(xiàn)糧食基本自給、不能保障自身糧食安全的國(guó)家將難以建設(shè)小康社會(huì),更無從實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化。

圖1 2005年至2013年CBOT玉米走勢(shì)圖

1.2 福建省糧食產(chǎn)量低品種單一同需求多樣性的矛盾十分突出

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)字,2019年福建省糧食總產(chǎn)量為494萬t,其中稻谷389萬t,其余為花生、薯類和少量玉米等作物。根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門局統(tǒng)計(jì),我省糧食總需求量已達(dá)2100萬t,糧食年缺口在1600萬t以上,糧食自給率逐年走低,已從2015年的36%逐步下降至2019年的23%。

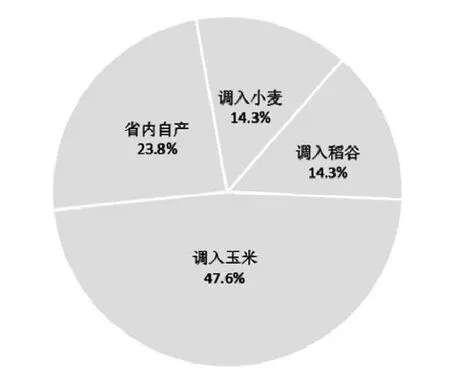

從品種結(jié)構(gòu)看,我省百姓日常生活和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所需要的糧食中,稻谷(含大米)需從省外(或國(guó)外)調(diào)入約300萬t,小麥(含面粉)需調(diào)入約300萬t,100%省外或國(guó)外調(diào)入,玉米約1000萬t也是近100%需從省外或國(guó)外調(diào)入(圖3)。從運(yùn)輸方式看,調(diào)入福建省的大多數(shù)稻谷和近一半小麥以公路運(yùn)輸為主,玉米和大豆以海運(yùn)為主。

絕對(duì)單一的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與我省發(fā)展輕工食品產(chǎn)業(yè)、壯大糧食產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略以及我省飼料、養(yǎng)殖行業(yè)較發(fā)達(dá)的矛盾將越來越突出,一旦遭遇全球或國(guó)內(nèi)糧食供應(yīng)緊張,遭遇自然災(zāi)害或海上突發(fā)事件,我省的糧食供應(yīng)和糧食安全將受到重大沖擊,進(jìn)而將影響到我省經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定。

圖3 福建省年糧食消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖

1.3 保障我省糧食安全的糧食產(chǎn)業(yè)鏈比較脆弱

糧食市場(chǎng)化改革后,我省國(guó)有糧食加工企業(yè)大多關(guān)停并轉(zhuǎn),而民營(yíng)加工企業(yè)整體呈現(xiàn)“弱、小、散”的格局,并且多以家族式管理為主。據(jù)統(tǒng)計(jì),我省日加工能力在50~200 t的糧食加工企業(yè)數(shù)占全省糧食加工企業(yè)總數(shù)的70.3%;日加工能力200 t以上的糧食加工企業(yè)數(shù)占全省糧食加工企業(yè)總數(shù)29.7%,發(fā)展水平偏弱。

以大米加工企業(yè)發(fā)展較好的福州地區(qū)看,22家大米加工企業(yè)中,日加工稻谷能力最高的僅有300 t,日加工稻谷能力100 t以下大米加工企業(yè)7家,日加工稻谷能力100~200 t的企業(yè)6家。各家企業(yè)無一例外從事農(nóng)產(chǎn)品初加工,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)十分激烈,與此同時(shí),受國(guó)內(nèi)糧食連續(xù)增產(chǎn)和沿海產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的影響,糧食產(chǎn)品需求放緩,銷售不暢,企業(yè)經(jīng)營(yíng)舉步維艱。而國(guó)內(nèi)糧食主產(chǎn)省逐步加大對(duì)糧食加工業(yè)的政策扶持,原糧就地加工為成品糧后銷往銷區(qū),減輕了企業(yè)運(yùn)輸物流成本,幾年來我省從省外直接調(diào)入的成品糧數(shù)量逐年增加,對(duì)省內(nèi)米面加工企業(yè)產(chǎn)生明顯影響沖擊。為求生存,部分糧食加工企業(yè)不得不走上轉(zhuǎn)行從事?lián)!⒎康禺a(chǎn)、瓷磚建材等不熟悉的行業(yè),個(gè)別企業(yè)因轉(zhuǎn)型失敗,陷入困境,殃及主業(yè)。

1.4 不斷變化的消費(fèi)需求和不斷創(chuàng)新的供應(yīng)鏈模式也對(duì)我省糧食安全風(fēng)險(xiǎn)管理提出新的挑戰(zhàn)

當(dāng)前,我國(guó)進(jìn)入全面建設(shè)小康社會(huì)的新時(shí)代,人民對(duì)美好生活的需求和供給不充分不平衡的矛盾已經(jīng)成為我們這個(gè)時(shí)代的主要矛盾。如今,如果我們走進(jìn)各大超市、商場(chǎng),或者登錄京東、天貓、拼多多等電商平臺(tái),各種品牌的糧油產(chǎn)品琳瑯滿目。居民消費(fèi)能力的提升推動(dòng)著我國(guó)糧油產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí),品質(zhì)消費(fèi)、品牌消費(fèi)、綠色消費(fèi)已成發(fā)展趨勢(shì),與此同時(shí),網(wǎng)上下單、網(wǎng)上消費(fèi)、直播帶貨等供應(yīng)鏈創(chuàng)新模式層出不窮。

然而,我省糧食供給能力與水平同不斷擴(kuò)張和升級(jí)的消費(fèi)需求不匹配,導(dǎo)致需求潛力和消費(fèi)潛力得不到完全釋放。目前,我省尚沒有在全省范圍內(nèi)有一定知名度的糧油品牌,能夠同時(shí)開展線下和線上營(yíng)銷的糧油企業(yè)也寥寥無幾。我省糧食企業(yè)應(yīng)當(dāng)適應(yīng)消費(fèi)形勢(shì)變化,在“提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”上多做文章,著力增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給,不斷拓展產(chǎn)品營(yíng)銷渠道和營(yíng)銷模式,通過產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)我省糧食安全體系建設(shè)。

2 從福建省實(shí)際出發(fā),提升我省糧食安全抗風(fēng)險(xiǎn)能力的主要著力點(diǎn)

1974年聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)在世界糧食大會(huì)上提出糧食安全即保證任何人在任何地方都能得到為了生存與健康所需要的足夠食品。基于我省的自然條件和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展特點(diǎn),本人認(rèn)為,在耕地資源有限并有可能進(jìn)一步減少的前提下,提升我省糧食安全抗風(fēng)險(xiǎn)能力,首先要提高全省各級(jí)糧食儲(chǔ)備行政管理和業(yè)務(wù)實(shí)操部門依法管糧的能力水平,嚴(yán)格按照國(guó)家和地方儲(chǔ)備糧管理辦法的要求,把管好儲(chǔ)備糧當(dāng)作一項(xiàng)政治任務(wù)來抓,確保各級(jí)儲(chǔ)備糧數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好、儲(chǔ)存安全、管理規(guī)范,確保在國(guó)家需要時(shí)調(diào)得動(dòng)、用得上。此外,省級(jí)糧食和儲(chǔ)備管理部門應(yīng)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)的協(xié)調(diào)和完善,提高儲(chǔ)備糧預(yù)防預(yù)備和應(yīng)急處突能力,建議主要從以下幾個(gè)方面重點(diǎn)發(fā)力。

2.1 優(yōu)化儲(chǔ)備糧結(jié)構(gòu),增加成品糧儲(chǔ)備比例,提倡和鼓勵(lì)企業(yè)商業(yè)儲(chǔ)備

福建地處高溫高濕地區(qū),安全儲(chǔ)糧成本較高。經(jīng)過近幾輪的國(guó)家投資建設(shè),儲(chǔ)糧倉(cāng)容、儲(chǔ)糧技術(shù)和儲(chǔ)糧規(guī)模已大幅度提升。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,居民消費(fèi)需求變化和各級(jí)財(cái)政收入的增長(zhǎng),為了更好發(fā)揮儲(chǔ)備糧“保供穩(wěn)價(jià)”的壓艙石作用、保障軍需民食,確保各級(jí)儲(chǔ)備糧在需要時(shí)“調(diào)得動(dòng)、用得上”,建議:

⑴ 適當(dāng)增加優(yōu)質(zhì)原糧儲(chǔ)備、適當(dāng)增加省內(nèi)需求量較大的玉米儲(chǔ)備數(shù)量,并按最新需糧人口重新測(cè)算儲(chǔ)備規(guī)模,使谷物儲(chǔ)備數(shù)量能滿足全省需糧人口六個(gè)月的消費(fèi)需求;

⑵ 按照“應(yīng)急處突”的要求,調(diào)整增加省內(nèi)成品糧儲(chǔ)備比例;

⑶ 在原有核定最低庫存的基礎(chǔ)上,用建庫補(bǔ)助、稅收減免和利息補(bǔ)貼等辦法與企業(yè)簽訂企業(yè)動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備協(xié)議,增加存儲(chǔ)于企業(yè)的儲(chǔ)備數(shù)量;

除此之外,還可以采取扶持、補(bǔ)貼等辦法鼓勵(lì)糧食加工和貿(mào)易企業(yè)開展相對(duì)靈活的企業(yè)商業(yè)儲(chǔ)備,形成“國(guó)家儲(chǔ)備、企業(yè)動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備、企業(yè)商業(yè)儲(chǔ)備”三個(gè)層次的應(yīng)急儲(chǔ)備體系,增加政府可調(diào)控的糧食數(shù)量,進(jìn)而提高全省糧食抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2.2 以廠庫結(jié)合模式,支持企業(yè)做大做強(qiáng),提高糧食加工轉(zhuǎn)化能力

由于成品糧保管周期太短,儲(chǔ)存成本也遠(yuǎn)高于原糧,各級(jí)儲(chǔ)備糧以原糧為主,但家庭消費(fèi)者購(gòu)買的產(chǎn)品必須是加工后可食用的糧油產(chǎn)品。因此,要提高糧食安全抗風(fēng)險(xiǎn)能力,必須保證有一定規(guī)模的“調(diào)得到、用得上”的糧食加工轉(zhuǎn)化能力。

儲(chǔ)備糧庫與糧食加工廠是糧食產(chǎn)業(yè)鏈中緊密聯(lián)系的上下游關(guān)系,可以通過改善管理,使儲(chǔ)備糧庫糧食輪換和加工廠采購(gòu)糧源之間產(chǎn)生互相協(xié)調(diào)、良性發(fā)展的“溢出效應(yīng)”。加工廠在與儲(chǔ)備庫業(yè)務(wù)合作中,得到加工所需要的“理想”糧源,儲(chǔ)備庫在糧食輪換時(shí)“以銷定儲(chǔ)”,在確保糧食新陳輪換的同時(shí),還可以節(jié)約糧食輪換差價(jià)。因此建議:⑴ 進(jìn)一步增加廠、庫結(jié)合的品種和規(guī)模,密切國(guó)有糧食儲(chǔ)備企業(yè)與民營(yíng)糧食加工企業(yè)的聯(lián)系;⑵ 以廠庫業(yè)務(wù)結(jié)合為媒介,用簽訂協(xié)議的方式,在國(guó)家緊急需要時(shí),按協(xié)議征調(diào)企業(yè)全部或部分加工能力,彌補(bǔ)國(guó)有應(yīng)急加工能力不足的短板。

2.3 建設(shè)數(shù)字糧食和智慧糧食體系,提高糧食市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、監(jiān)管和應(yīng)急反應(yīng)能力

4G、5G通訊技術(shù)的應(yīng)用使糧食信息化、數(shù)字化、智慧化建設(shè)成為現(xiàn)實(shí)可能,為了保障糧食安全并實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)控,在前期糧食信息化建設(shè)的基礎(chǔ)上,建設(shè)數(shù)字糧食、智慧糧食已勢(shì)在必行。數(shù)字糧食、智慧糧食是充分運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)成果,集成運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),依托部署在糧食產(chǎn)、購(gòu)、儲(chǔ)、加、銷各個(gè)現(xiàn)場(chǎng)傳感節(jié)點(diǎn),結(jié)合專家智慧與知識(shí),實(shí)現(xiàn)與糧食有關(guān)的數(shù)據(jù)采集、智能感知、智能預(yù)警、智能決策、智能分析、專家在線指導(dǎo)等,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)、可視化管理、智能化決策。按照糧食流通的環(huán)節(jié)來分,數(shù)字糧食、智慧糧食系統(tǒng)建設(shè)主要包括:糧食倉(cāng)儲(chǔ)、糧食物流(含質(zhì)量追溯)和糧食市場(chǎng)(含價(jià)格預(yù)警)等系統(tǒng)建設(shè)。

當(dāng)前我省已全面部署糧食倉(cāng)儲(chǔ)信息化系統(tǒng)建設(shè),下一步我省應(yīng)推進(jìn)全省糧食物流信息化系統(tǒng)建設(shè),實(shí)現(xiàn)對(duì)全省糧食購(gòu)銷、調(diào)運(yùn)和社會(huì)糧食庫存等數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)準(zhǔn)確采集,并融合我省推行的“一品一碼”建設(shè),在糧食物流信息化建設(shè)的同時(shí),同步建設(shè)糧食產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)。在糧食市場(chǎng)和價(jià)格預(yù)警系統(tǒng)的建設(shè)方面,可以以現(xiàn)有我省各級(jí)糧食競(jìng)價(jià)交易平臺(tái)為基礎(chǔ),結(jié)合原有的各地糧油價(jià)格采集點(diǎn)數(shù)據(jù),以糧食價(jià)格的采集和變化預(yù)警為主要建設(shè)內(nèi)容,及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握全省糧食市場(chǎng)交易數(shù)量、交易價(jià)格情況,按照政府的管理控目標(biāo)和專家建議,設(shè)定糧食市場(chǎng)和價(jià)格變化風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),并最終實(shí)現(xiàn)智慧決策。

2.4 建設(shè)放心糧油線上線下相配套的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),暢通應(yīng)急糧油供應(yīng)體系

如果說各級(jí)糧食儲(chǔ)備和糧食應(yīng)急加工能力建設(shè)解決的是糧食“預(yù)防預(yù)備”問題,那么建設(shè)糧油供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)解決的是糧食的“應(yīng)急處突”問題。忽視糧食生產(chǎn)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)問題尤其是現(xiàn)實(shí)中實(shí)際存在的糧食在地理空間上的“可獲得性”,對(duì)糧食安全將是極大威脅[4]。供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)不健全正是近二十年來,我國(guó)糧食在供給總量總體充裕的情況下,仍然發(fā)生個(gè)別局部區(qū)域“搶購(gòu)”糧食的主要原因。

2.4.1 我省糧食供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)

據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年度底全省9個(gè)設(shè)區(qū)市和平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)以及84個(gè)縣(市、區(qū))共有1109個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道,按照上級(jí)要求,基本實(shí)現(xiàn)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、每個(gè)社區(qū)供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋,福州、廈門人口集中的社區(qū)每3萬人至少有1個(gè)應(yīng)急供應(yīng)點(diǎn)的要求。按照可控可管的程度,現(xiàn)在市場(chǎng)糧食供應(yīng)商店可分為三個(gè)層次,第一層次是軍供糧店和部分國(guó)有糧店;第二層次是經(jīng)糧食行政管理機(jī)關(guān)或行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定或簽訂協(xié)議的應(yīng)急供應(yīng)點(diǎn);第三層次是各種食雜店和社區(qū)便利店。

2.4.2 現(xiàn)有糧油供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的主要問題

三個(gè)層次的市場(chǎng)糧油商店總體有以下幾個(gè)特點(diǎn):⑴ 第一層次軍供糧店或國(guó)有糧店數(shù)量有限,分布不均衡,在應(yīng)急情況下,無法滿足社會(huì)購(gòu)糧需求;⑵第二次層次認(rèn)定的糧食應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn),通過簽訂協(xié)議明確權(quán)責(zé),主要認(rèn)定其經(jīng)營(yíng)面積和無違法無違規(guī)記錄,但對(duì)應(yīng)急情況下的糧油供應(yīng)、庫存和價(jià)格等制度等尚需要進(jìn)一步完善;⑶ 對(duì)數(shù)量眾多的食雜店和社區(qū)便利店缺乏管理,沒有扶持,也沒有發(fā)揮好這些商店星羅棋布、貼近千家萬戶的作用。

2.4.3 完善糧油供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的建議

為了做好在應(yīng)急和突發(fā)事件下的糧食供應(yīng)工作,建議:

⑴ 保覆蓋面、保供應(yīng)能力

制定網(wǎng)格化糧食應(yīng)急供應(yīng)商店布局計(jì)劃,按照網(wǎng)格化分布要求,在保證每個(gè)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))都有一家國(guó)有糧店或者經(jīng)認(rèn)定的應(yīng)急糧油供應(yīng)商店的基本要求下,根據(jù)區(qū)域人口密度和購(gòu)糧人口比例,適當(dāng)增加應(yīng)急供應(yīng)商店的數(shù)量,解決部分商店覆蓋人口數(shù)量過大,應(yīng)急供應(yīng)能力不足的問題。

⑵ 規(guī)范管理、加大扶持

進(jìn)一步完善對(duì)糧食應(yīng)急供應(yīng)糧油商店的庫存、價(jià)格和衛(wèi)生等管理制度,并將這些商店向全社會(huì)公布,接受社會(huì)監(jiān)督,提高該類商店的公信力和市場(chǎng)影響力。同時(shí),應(yīng)從稅收減免、貸款利息補(bǔ)貼、用工制度等多方面加大對(duì)糧食應(yīng)急供應(yīng)商店的扶持,作為這些商店在應(yīng)急情況下服從調(diào)控需要、完成政府應(yīng)急供應(yīng)任務(wù)的政策補(bǔ)償。

⑶ 加快建設(shè)應(yīng)急供應(yīng)信息系統(tǒng)

結(jié)合數(shù)字糧食、智慧糧食系統(tǒng)建設(shè),運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù),把以上應(yīng)急供應(yīng)商店的糧食購(gòu)銷存和價(jià)格變動(dòng)等信息納入省級(jí)乃至全國(guó)智慧糧食信息系統(tǒng),為各級(jí)政府宏觀調(diào)控提供及時(shí)準(zhǔn)確參考,縮短各級(jí)政府應(yīng)急反應(yīng)時(shí)間,提高應(yīng)急反應(yīng)能力。

⑷ 建設(shè)線上應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)

以糧食應(yīng)急供應(yīng)商店為基礎(chǔ)和線下配送點(diǎn),建設(shè)省級(jí)糧食應(yīng)急供應(yīng)線上銷售和配送網(wǎng)絡(luò),適應(yīng)糧油商品銷售形勢(shì)變化,提高糧食應(yīng)急供應(yīng)商店的市場(chǎng)占有率,發(fā)揮這些商店在日常供應(yīng)和突發(fā)事件下市場(chǎng)供應(yīng)和價(jià)格的定海神針作用。