腹腔鏡下左肝外葉切除術對肝內膽管結石患者胃腸功能及肝功能的影響

李志濤

(遼寧省大石橋市中心醫院普外二科,遼寧 營口 115100)

肝內膽管結石是臨床上較為常見的一種疾病,其發病機制是患者肝管分叉以上部位的膽道存在結石,病程較長患者可導致肝內膽管擴張或管腔狹窄,引起膽道感染或肝臟損傷[1-2]。目前,手術是治療肝內膽管結石的主要方法,以往使用較多的手術方式是傳統開腹手術,但是患者術后恢復效果較差。隨著腹腔鏡微創技術的發展,左肝葉切除手術逐漸應用于臨床肝內膽管結石的治療中[3]。本研究選取本院收治的114例,分別進行傳統開腹左肝外葉切除術和腹腔鏡下左肝外葉切除術,旨在研究腹腔鏡下左肝外葉切除術對肝內膽管結石患者的肝功能和胃腸功能影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2018年3月至2019年2月本院收治的114例肝內膽管結石患者作為研究對象,采用隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組57例。對照組男33例,女24例;年齡34~77歲,平均年齡(56.82±8.66)歲;Child分級:A級42例,B級15例;ASA分級:Ⅰ級41例,Ⅱ級16例。觀察組男35例,女22例;年齡35~75歲,平均年齡(57.82±9.34)歲;Child 分級:A 級40 例,B 級17 例;ASA 分級:Ⅰ級39 例,Ⅱ級18 例。兩組患者臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。本研究經本院醫學倫理委員會批準。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①合并膽總管結石、膽囊結石或左肝內葉膽管主干結石;②經影像學檢查確診為左外葉結石合并左外葉纖維化或肝萎縮;③患者或家屬知情并簽署知情同意書。排除標準:①合并肝癌或其他惡性腫瘤;②合并其他肝段結石;③合并凝血功能障礙;④精神嚴重障礙者。

1.3 方法 對照組行開腹手術。患者入手術室,行氣管插管全麻,患者呈仰臥位于手術臺上,與患者右側肋下斜切口或腹直肌的右側做2 cm直切口,后開腹切除膽囊,切開膽總管取石,后切除左肝外葉,結束后關腹,放置T管引流。觀察組行腹腔鏡下左肝外葉切除術。患者入手術室后,行氣管插管麻醉,患者呈仰臥位于手術臺上。取肚臍下約10 mm 小切口建立13~15 mmHg 氣腹,后置入30 ℃腹腔鏡,另于左側鎖骨中線肋下及劍突下做切口,置入12 mm的套管針,于患者右側鎖骨中線肋下放置5 mm 套管針。使用超聲刀切斷患者的肝圓韌帶以及左三角韌帶,并同時分離左肝外葉段動靜脈,使用可吸收夾夾閉,離斷膽管,并同時分離和離斷肝臟左靜脈及其分支;從肝圓韌帶左側入手,離斷肝臟組織,并夾閉斷面中較粗的血管,縱向切開膽總管,取結石,后縫合肝斷面,通過T管注水檢查縫合成功后,在肝臟創面使用纖維蛋白原凝膠噴涂,后根據患者情況決定是否切除膽囊,檢查無出血現象后,在肝臟斷面及肝門處放置引流管,逐層關腹,手術結束。

1.4 觀察指標 ①手術指標和腸胃功能。統計記錄患者手術指標,包括出血量、切口總長度及首次排氣時間。②肝功能。抽取患者術前術后清晨空腹靜脈血5 mL,使用購自日本東芝公司的80型號的全自動生化分析儀檢測總膽紅素(total bilirubin,TBil)、結合膽紅素(direct bilirubin,DBil)、谷丙轉氨酶(alanine aminotransferase,ALT)、血清白蛋白(Albumin,ALB)的水平,ALT、TBil、DBil 試劑購自長征生物制品公司,ALB試劑購自北京化工廠。③并發癥。統計兩組患者術后并發癥發生情況。包括:胸腔積液、切口感染、膽漏、膈下膿腫,并發癥總發生率=(胸腔積液+切口感染+膽漏+膈下膿腫)/本組總例數×100%。

1.5 統計學方法 采用SPSS 18.0 統計軟件進行數據處理,計量資料以“±s”表示,組間用非獨立樣本t檢驗,組內用配對樣本t 檢驗,計數資料采用[n(%)]表示,采用χ2檢驗,以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

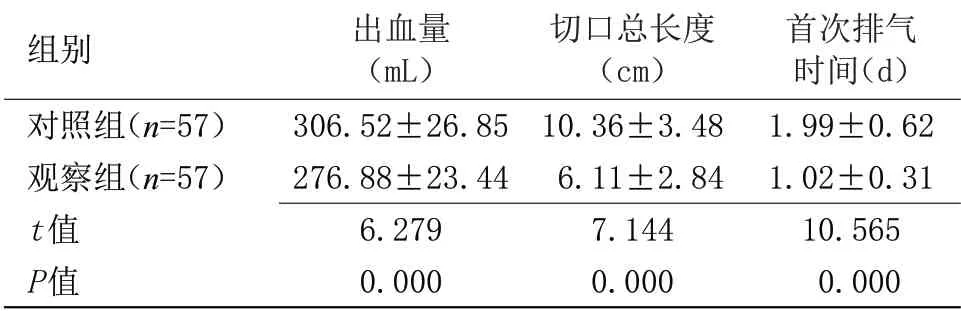

2.1 兩組手術指標和腸胃功能比較 觀察組出血量少于對照組,切口總長度、首次排氣時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者手術指標和腸胃功能比較(±s)

表1 兩組患者手術指標和腸胃功能比較(±s)

組別對照組(n=57)觀察組(n=57)t值P值出血量(mL)306.52±26.85 276.88±23.44 6.279 0.000切口總長度(cm)10.36±3.48 6.11±2.84 7.144 0.000首次排氣時間(d)1.99±0.62 1.02±0.31 10.565 0.000

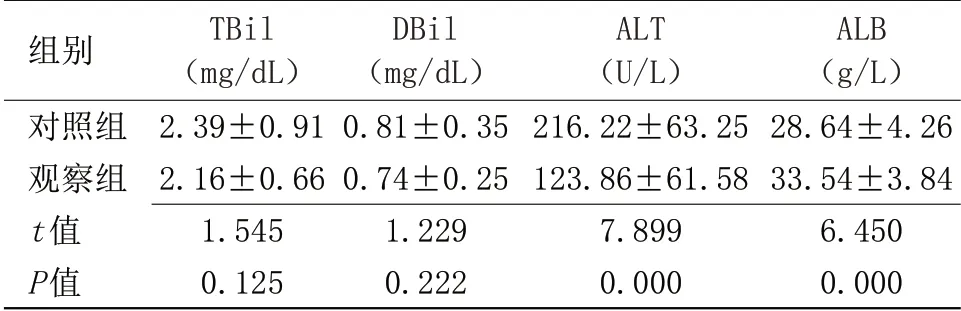

2.2 兩組肝功能比較 兩組肝功能TBil、DBil水平比較差異無統計學意義;觀察組ALT水平低于對照組,ALB水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者肝功能比較(±s)

表2 兩組患者肝功能比較(±s)

組別對照組觀察組t值P值TBil(mg/dL)2.39±0.91 2.16±0.66 1.545 0.125 DBil(mg/dL)0.81±0.35 0.74±0.25 1.229 0.222 ALT(U/L)216.22±63.25 123.86±61.58 7.899 0.000 ALB(g/L)28.64±4.26 33.54±3.84 6.450 0.000

2.3 兩組并發癥比較 觀察組手術后并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

3 討論

左肝外葉膽管是肝內膽管結石的高發部位,近年來已經成為臨床上常見的膽管結石類型,且相關文獻統計,我國沿海地區發病率高于內陸,且肝內膽管結石發病率占膽結石總發病率的25%[4]。

表3 兩組患者并發癥比較[n(%)]

因肝內膽管結石發病部位為肝內膽管,其分支較為復雜,導致手術難度較大。傳統開腹手術是最基礎的手術方式,優點是操作簡單,費用低,但是該手術有一定局限性,如切口過大,導致切面與外界接觸面較大,增加感染率,如術中出血量過多,不利于術后患者恢復等[5]。近年來,微創技術的腹腔鏡手術應用越來越廣,其傷口小、出血量少、操作更加靈活。本研究結果顯示,觀察組手術出血量少于對照組,切口總長度、術后首次排氣時間均短于對照組,表明腹腔鏡下左肝外葉切除術手術效果更高,有利于促進患者胃腸功能的恢復;此外,觀察組ALT 水平低于對照組,ALB 水平高于對照組,術后并發癥發生率低于對照組,可見患者經腹腔鏡下左肝外葉切除術手術治療,對肝功能影響較小,更有助于患者術后肝功能的恢復,減少術后并發癥的發生,故手術安全性高。原因在于,腹腔鏡下左肝外葉切除術手術切口較小,降低對機體的損傷及與外面空氣接觸的面積,預防感染發生[6];且腹腔鏡下左肝外葉切除術直接進行肝臟離斷,所以能夠有效避開大血管及膽管的分支,具有出血量小的優點,且降低術后膽漏的發生率;腹腔鏡手術的手術視野較清晰,能直接暴露隱蔽位置,更有利于操作肝內膽管分離、第二肝門處左肝靜脈的離斷及術中止血[7-8]。

綜上所述,對肝內膽管結石患者行腹腔鏡下左肝外葉切除術手術,有利于患者術后腸胃功能和肝臟功能的恢復,且安全性較高,值得臨床推廣應用。