徐州漢畫像中的器樂藝術特征考論

劉振

摘要:漢代是我國古代音樂文化由金石禮樂向絲竹俗樂過渡或轉型的關鍵時期,此時金石樂衰落,絲竹樂漸盛,并逐步占據漢代音樂文化的主導地位。本文借用音樂圖像學的分析方法,結合相關文獻史料,定睛徐州漢畫器樂圖像,通過對60例漢畫器樂圖像的統計、分析和歸納,深入挖掘漢代器樂文化轉型的線索,著力分析漢代器樂表演形式等,力圖為進一步研究和復原漢代音樂文化實景提供方法參考和實踐案例。

關鍵詞:徐州漢畫像 器樂藝術 金石樂 絲竹樂 建鼓

兩漢是我國歷史上著名的國力大發展、文化大繁榮時期,漢代器樂文化的繁榮得益于良好的社會環境和難得的發展契機,漢代樂器在此時的發展和進步既是漢代音樂文化繁榮最突出的表象,也是漢代音樂文化轉型最有力的佐證。漢代樂器在樂器數量和品類,樂隊編制和規模,新樂器的研制,胡人樂器的融入等方面較之先秦都有巨大的突破與發展。

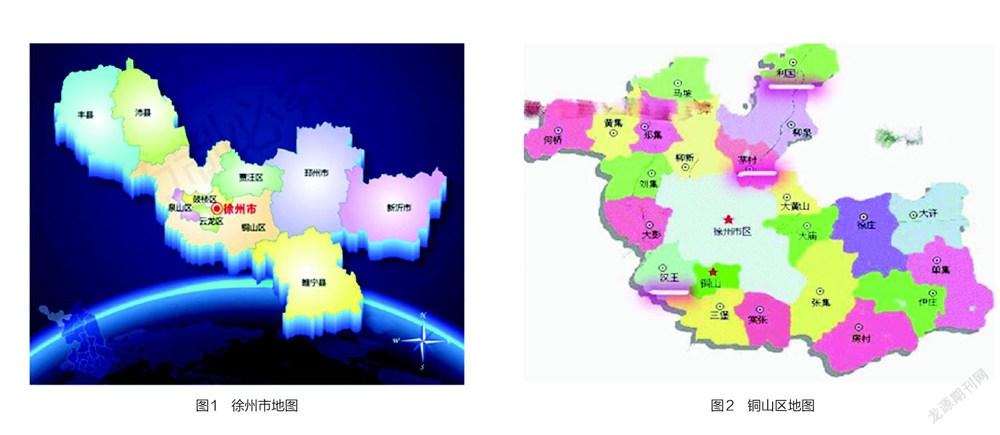

漢畫像一直以來都是當今研究兩漢時期社會、經濟、文化等重要的旁證資料,而漢畫器樂圖像更是深度剖析漢代音樂轉型、用樂制度變革、文化娛樂消費趨向、地域民俗等絕佳的研究載體。徐州作為古九州之一、兩漢文化的發源地和漢代開國皇帝的故土,兩漢四百多年間,徐州地區經濟富庶,社會穩定,文化繁榮,它是兩漢時期經濟文化最發達的地區之一,兩漢文化遺存極為豐富,出土了大量反映漢代民間音樂文化的漢畫像(磚)石。其中有發掘報告的漢畫像石墓有七十余座,出土的漢畫像石八千余塊,其中一千五百余塊被徐州漢畫像石館收藏。

一、徐州漢畫器樂圖像的統計調查

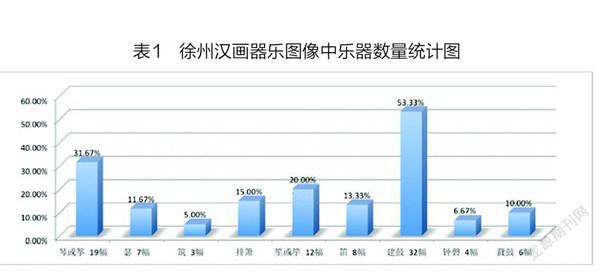

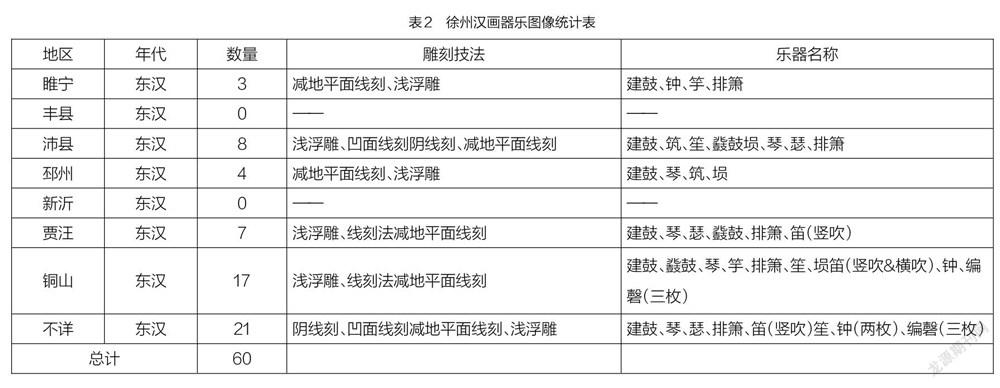

2013年對徐州行政區劃下屬的五縣二區(睢寧縣、豐縣、沛縣、邳州市、新沂市、賈汪區、銅山區)發掘的漢畫像石墓、地方博物館和村鎮文化站等進行細致的田野調查,將田野調查過程中發現的漢畫樂器圖像進行拍照、辨認、整理、分類、統計、分析和歸納,形成了《徐州漢畫器樂圖像集》《徐州漢畫器樂圖像統計表》和《徐州漢畫器樂圖像中樂器數量統計表》等,為解讀漢代器樂藝術特征提供著實可信的研究資料。徐州地區共出土69例漢畫樂舞圖像,其中能夠清晰地辨認出有樂器演奏的圖像為60例,占89.96%,展現器樂、舞蹈、百戲等藝術形式的綜合性表演場景的圖像為48例,占69.57%。

徐州漢畫器樂圖像出現的樂器按照樂器演奏形式大致可分為彈撥樂器(29件)、吹奏樂器(29件)和打擊樂器(42件)三類,琴、箏、瑟、筑等屬彈撥樂器,排簫、笙、竽、笛(橫吹和豎吹)等屬吹奏樂器,建鼓、鐘與磬、鼗鼓等屬打擊樂器,三類樂器出現數量大致相當,打擊樂器略多,其中作為主導宮廷金石樂長達數百年之久的標志樂器——鐘磬,出現數量共計4組,且都以規模小、零散的形式出現。隨著漢代音樂觀念的變化和民間俗樂的發展,象征著貴族身份地位的金石樂已然失去了其宮廷音樂的主導地位,而民間俗樂則逐漸成為漢代音樂文化和娛樂生活的主流。金石樂的衰落,絲竹樂的漸盛,在徐州漢畫器樂圖像中表現得淋漓盡致,這是漢代器樂文化轉型最有力的佐證。

在以往關于漢畫像琴瑟箏之間、笙竽之間辨認問題的學術研究中,一般從器形大小形狀,器體細部特征和樂器演奏方式等入手,但因圖像易受雕刻工匠主觀意志和雕刻技術的影響,在準確辨別樂器種類的時候帶來不穩定因素,這一直以來都是學術界未能徹底解決的難題。本文因重在考證漢代器樂藝術特征及漢代器樂文化轉型的線索,故而不做細部闡釋。

二、徐州漢畫器樂圖像的基本特征

1.徐州漢畫器樂圖像分布不平衡。銅山區出土的漢畫器樂圖像最多(共17塊),其他區縣出土較少(沛縣8塊,賈汪區7塊,邳州4塊,睢寧縣3塊)。豐縣和新沂發掘的漢墓較少,也沒有出土相關器樂圖像。另外,還有21塊漢畫器樂圖像因種種原因出土地不詳,給分析、歸納其基本特征帶來不小的難度。

銅山區隸屬于徐州市,其地理位置環繞著徐州市的中心區域。漢初的銅山地區是劉邦王弟劉交(楚王)的封地,此后至東漢晚期一直是經濟、文化中心和軍事戰略要地,故而是漢畫器樂圖像出圖數量最多的地區,其境內規模較大的獅子山漢墓(楚王劉戊)、茅村漢墓(東漢諸侯王,姓名難以考證)、洪樓漢墓(墓主人不詳)等墓葬保存完好,出圖大量漢畫器樂圖像。

2.徐州漢畫器樂圖像都出土于東漢時期。漢代社會各階層廣泛流行的靈魂不朽、天地崇拜、天人感應、儒孝文化等思想,成為統治階級維護其至高無上統治地位的神圣法寶,成為約束民眾言行、改善社會風氣的思想武器,加之兩漢時期國力強盛,厚葬文化在漢代經濟社會處于頂峰的漢武帝時期盛行開來。

降至東漢,國力雖開始貧弱,但厚葬之風絲毫沒有削減,反而盛極一時,我國境內發掘的眾多東漢漢墓就是其最有力的證明。同時,東漢史料中也不乏抨擊厚葬風俗的記載,東漢王充的《論衡·薄葬》:“圣賢之業,皆以薄葬省用為務,然而世尚厚葬,有奢泰之失者1。”王充認為圣賢的事業,都是以薄葬節省財物為宗旨。東漢崇尚厚葬,養成鋪張浪費的惡習,大概也是大漢帝國衰敗的一個重要原因。

3.徐州漢畫器樂圖像的雕刻技法大多采用減地平面線刻法,其次為陰線刻、凹面線刻、淺浮雕等技法。最早的雕刻技法是出現在西漢中晚期的陰線刻,而凹面線刻法和淺浮雕都略晚于陰線刻,出現在西漢末年,流行于東漢時期。但東漢最為盛行的是減地平面線刻法,其以陰線刻作為基礎雕刻手法,將磨制光滑的石面用陰線刻的方法勾勒出輪廓,并將輪廓外的石面部分繼續雕刻打磨,使刻畫的物象突出石面,形成與淺浮雕相類似的雕刻技法,它的特點是構圖為一個平面,且圖像較為醒目厚重,代表了東漢時期雕刻藝術的高水平。整個漢代雕刻技法的發展與演化,體現了多種雕刻技法之間相互影響、相互改良、共同發展的傳承與共生關系。

三、基于調查數據論漢代器樂藝術特征

1.金石樂在漢代逐漸衰落

自西周實施禮樂制度始,禮樂已成為等級制度下的禮樂,樂則成為了禮的附庸,但在某種程度上禮樂制度促成了音樂的發展和樂器的繁榮,金石樂在這一時期逐漸走向輝煌。金石樂是以鐘、磬為代表的重禮制、重形式的音樂2,屬宮廷雅樂。金石編制常以編鐘和編磬形式存在。鐘磬的制作材料為青銅和磬石,在當時分別屬于貴金屬和稀有材料,加之在當時的生產技術條件下,其制作工藝也代表了樂器制造的高難度和高水平,因此鐘磬具備了其他樂器所不具備的身價地位,西周以后的統治者競相將編鐘編磬作為與禮相輔相成的正選之器,當作宮廷宴饗、宗廟祭祀等之用,編鐘編磬在此后數百年間逐漸走向輝煌。1978年在湖北隨州發現的,以十二音俱全、一鐘雙音、由65枚鐘組成的規模宏大的曾侯乙編鐘為代表的金石樂達到了這一藝術形式的頂峰。金石樂規模宏大、曲調簡單、節奏緩慢,音樂風格較為莊重、嚴肅和質樸。

“禮崩樂壞”之后,伴隨秦漢時期音樂功能的轉型、戰亂時期經濟條件的制約、鐘磬樂器的制作工藝也不斷衰落:“從鐘、磬的形制看到他們也已經迅速的失去了優良的音樂性能,鐘變圓、磬變折,它們已不可能承擔起音樂重心的位份了。而鐘、磬的制造與鐘磬樂的發展必然是一種同步關系3”,加之鐘磬主導的金石樂隊有背漢代音樂發展的潮流,故而金石樂在輝煌之后必然走向衰落。從徐州漢畫器樂圖像所呈現的鐘磬樂隊來看,60例中僅有4例展現鐘磬演奏的場景,但此時已不能再稱之為“鐘磬樂隊”了,在整例漢畫像中僅是一個擺設或擔任陪襯角色。

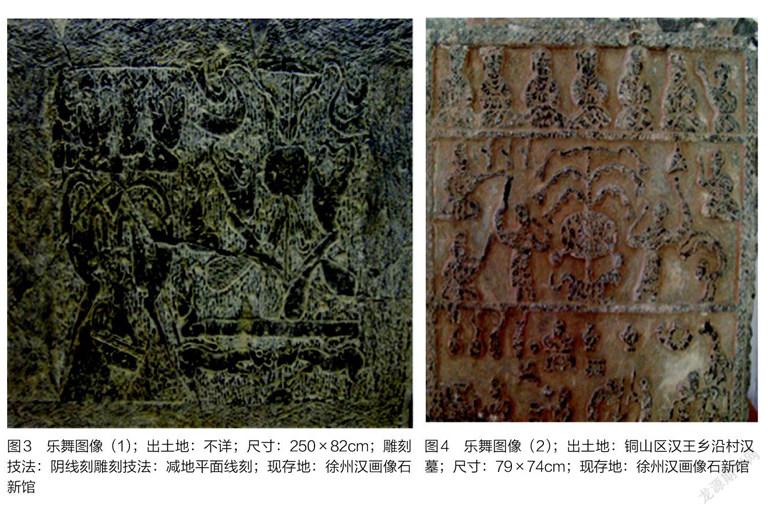

圖3為徐州市漢畫像石館館藏的漢畫像石,出土地點不詳,尺寸為250×82cm,雕刻技法為陰刻線,原石現存于徐州漢畫像石新館。圖像生動描繪了由琴、建鼓、編鐘、編磬組成的小型樂隊為長袖舞伴奏的樂舞場面。圖像共分左右兩個部分。左側圖像上方懸掛2枚鐘和3枚磬,分別有4位樂師演奏。下方一樂師跽坐撫琴,為兩位長袖舞者伴奏;右側圖像立一建鼓,在五彩繽紛的華蓋和隨風飄動的流蘇裝飾下,二位樂師雙手持桴(鼓槌),昂首挺胸,神采奕奕,邊擊邊舞。

圖4為出土于徐州市銅山區漢王鄉沿村的漢畫像石,尺寸為79×74cm,墓葬年代為東漢,雕刻技法為減地平面線刻,原石現存于徐州漢畫像石新館。圖像共分上、中、下三格,其中間一格為在鐘、編磬、建鼓、排簫組成樂隊的伴奏下

進行倒立表演的樂舞百戲場面。圖像正中立一建鼓,二位樂師

雙手持桴,邊擊邊舞。建鼓的左上方懸掛三枚編磬,建鼓的右

上方懸掛一枚鐘,分別由兩位樂師演奏。

綜上所述,以鐘磬為代表的金石樂,在圖像設計構圖上,鐘磬往往以規模小、零散的形式出現,都處于角落位置,其構圖比例遠不及建鼓、長袖舞。在樂器編制上,使用的鐘不超過兩枚,使用的磬不超過三枚,這與戰國宏大壯觀的曾侯乙編鐘形成了鮮明的對比。從樂器在樂隊演奏的功能上,似乎此時鐘磬樂的節奏功能要大于旋律功能。

2.絲竹樂在漢代日漸繁榮

兩漢時期,音樂形態正逐漸從金石禮樂向絲竹俗樂轉型,且絲竹俗樂逐漸占據漢代音樂文化的主導地位。《漢書·禮樂志》:“至武帝定郊祀之禮,......乃立樂府,采詩夜誦4”。漢代統治階級以嶄新的思維理念和完善的音樂管理機構,使得漢代音樂成功轉型,莊嚴肅穆的金石樂逐漸衰落,輕柔委婉的絲竹樂逐漸興盛。絲竹樂是源于民間經宮廷加工的重美感、重內容的音樂,以絲、竹類樂器為代表5,屬民間俗樂。隨著漢代國力的增強,社會經濟的穩定,多元文化的繁榮,使得音樂藝術的享受不再局限于宮廷而逐漸走向民間,成為人民群眾文化娛樂消費的主要形式,此時,與器體過于龐大的鐘磬樂相比,更易于攜帶、演奏,更具旋律感的民間絲竹樂器進入了大發展大繁榮的歷史時期。《史記·蘇秦列傳第九》載:“臨菑甚富而實,其民無不吹竽鼓瑟,彈琴擊筑6”。

漢代的詩歌作品中有絲竹樂表演的記載,《悲憤詩》:“樂人興兮彈琴箏,音相和兮悲且清”;《樂府詩集·相和歌辭九·相逢行》:“小婦無所為,挾瑟上高堂;丈人且安坐,調絲方未央7。”漢代音樂理論著作,如蔡邕《琴賦》、枚乘《笙賦》、馬融《長笛賦》、阮瑀《箏賦》等都有絲竹樂器的描述。此外,漢哀帝對樂府的改革也能窺見此前絲竹樂之盛景。《漢書·禮樂志》對漢哀帝裁剪樂府的描述道:樂府員“大凡八百二十九人”,其被裁掉的是“不應經法,或鄭衛之聲”的俗樂人員就有441人,如琴工員、竽工員、繩弦工員、張瑟員、鄭四會員、沛吹鼓員、治竽員、陳吹鼓員、楚鼓員、芹倡員、常從倡、巴四會員、楚四會員、竽瑟鐘磬元、齊四會員等等8。從裁掉的樂府員身份可知,大多為絲竹樂師。

圖5是出土于徐州銅山區苗山漢墓后室東壁的漢畫像石,尺寸:150×56cm,墓葬年代為東漢,雕刻技法為陰刻線,原石現存于徐州漢畫像石舊館。圖像中栩栩如生地展現了一位女性舞者在絲竹樂隊和擊“節”歌者演唱“相和歌”的伴奏聲中翩翩起舞的樂舞場面。圖像正中是一支絲竹樂隊,主要由排簫、橫笛、笙或竽、琴等組成,樂師跽坐在地上演奏。圖像的左下方刻畫的兩位樂師與一位舞者,其中舞者為女性,在伴奏聲中表演漢代最為常見的舞蹈——長袖舞;舞者的左邊是一位樂師兩手微微揚起,做擊節狀,口中振振有詞,他在絲竹樂隊的伴奏下演唱“相和歌”;與之相對的是一位樂師正在撫琴領奏(由于漢畫像石破損,圖像不清晰),其頭部微微抬起,上身前傾,目光始終盯在歌者和舞者的身上,儼然一副技巧嫻熟的伴奏樂師的模樣。

徐州漢畫器樂圖像中大量出現琴、瑟、笙、竽、排簫、笛等絲竹樂器。從絲竹樂隊中的樂器編制看,多是以綜合性的小樂隊形式出現。從絲竹樂隊的功能上看,包含了純器樂合奏、為相和歌/但曲伴奏以及百戲樂舞伴奏等。從絲竹樂隊的表演場所、樂器編制和舞臺布局等看,漢代絲竹樂明顯區別于先秦的金石樂。首先,圖中雖無法清晰地看出其確切的表演場所,但我們應該可以斷定表演場所不是宮廷殿堂,也不是祭祀之所,可能是家庭院落或集市廣場等;其次,樂師們所使用的樂器不是西周以來代表宮廷禮樂的金石之器,而是漢代民間廣為流傳的絲竹樂器——排簫、笛、竽、琴;最后,從圖中6位樂師的樂器和位置布局來看,有些凌亂和不規則。一般在宮廷殿堂或祭祀之所奏唱的音樂作品,樂師們應當排列整齊地站或坐在殿堂上,樂器布局也應按照樂器種類的不同而有規則的排列。

伴隨漢樂府“采詩夜誦”,李延年等音樂家廣采民間音樂精華、創編新樂,“每為新聲變曲,聞者莫不感動9”,漢代民間廣為流傳的絲竹樂開始獲得統治階級的認可,逐漸確立了絲竹樂的發展地位。而“禮崩樂壞”之后,金石樂的衰落,并不意味著絲竹樂替代金石樂,二者是此消彼長的關系。徐州漢畫器樂圖像中鐘磬使用的數量、規模及構圖位置,足以說明漢代器樂藝術在風格、功能、社會地位上正在轉型,不可否認的是絲竹樂在漢代,特別是漢武之后逐步擁有了主導地位。金石樂衰落,絲竹樂漸盛,是漢代器樂藝術轉型的有力佐證。

3.漢代器樂表演形式以為歌舞百戲伴奏為主

徐州漢畫器樂圖像中,涉及的樂器較為多元化,樂隊編制也靈活多變,器樂表演形式主要有樂器獨奏(60例中有7例,占11.67%)、樂器合奏(60例中有10例,占16.67%)和服務于歌舞百戲表演的器樂伴奏(60例中有43例,占71.67%)三類。

徐州漢畫器樂圖像中樂器獨奏,大多以建鼓獨奏為主,少量出現琴瑟等彈撥樂器獨奏。樂器合奏則是以絲竹樂器合奏為多,因樂器獨奏在音量、音域及表現形式上的局限,樂器合奏在漢代音樂生活中的應用較為廣泛。而各種藝術表現形式大都離不開器樂伴奏,器樂伴奏多以絲竹樂器為主,樂隊編制靈活多變,樂隊規模以及成員數量根據墓主人的身份地位和經濟實力的不同而異10。器樂伴奏在烘托氣氛、表現歌舞百戲內容發揮了重要作用。因漢代各階層趨于綜合性的文化娛樂消費方式日益顯現,器樂伴奏的興盛成為了歷史的必然。

隨著漢代國力的增強,社會經濟的穩定,娛樂文化的繁榮,人民群眾對于文化消費的需求呈現出文化消費品增加、文化消費范圍不斷擴大和文化消費逐漸商品化的特點。加之漢代統治階級施行“與民同樂”的開明政策,定期舉行大型的綜合性的文化娛樂活動,以彰顯國威,綜合性的文化娛樂方式已然成為漢代文化消費的主要特征。據《漢書·禮樂志》載:“至孝惠時,以沛宮為原廟,皆令歌兒習吹以相和,常以百二十人為員11”漢惠帝劉盈命令在漢高祖劉邦創作《大風歌》的原址,令百二十人“習吹以相和”,這是一種“被以弦管”絲竹樂器伴奏的高級唱奏形式——相和歌,僅演奏樂器的樂師就有120人左右,與劉邦創作《大風歌》之時僅用筑伴奏相比,可謂規模龐大,氣勢恢宏。

徐州漢畫器樂圖像常與漢代建筑、車馬出行、六博對弈、祥禽瑞獸、庖廚宴飲、神話故事、歌舞百戲等共同組成一例綜合性的漢畫像,它們集中展現了漢代人民群眾對精神世界的多元化追求和文化娛樂生活趨于綜合性的審美特征。漢代樂舞百戲,即音樂與舞蹈、百戲的綜合性表演,其中音樂從某種程度上來說,就是器樂表演,沒有器樂伴奏,舞不能舞,百戲也失去了律動感和靈魂。徐州漢畫器樂圖像生動體現了器樂伴奏在漢代樂舞百戲表演中扮演重要角色。

4.上通神靈的法器——建鼓的廣泛使用

建鼓是漢代最為常見的一種鼓,建鼓,是用木柱貫通而樹立的鼓,木柱上端飾有五彩繽紛的華蓋,流蘇飄然而下。建鼓兩面蒙皮,用木棰敲擊鼓面,音量洪大,傳播甚遠。

建鼓在其創制之初,受到我國原始社會時期靈魂不朽觀念的影響,并不單純是一件樂器,而是以能夠“法天”、“法地”的功能被運用到原始巫術禮儀活動中,作為人神溝通的巫術法器,作為人與自然、人與天地融通的載體和媒介。建,即“建木”,乃溝通天地,接引天神的圣木。而鼓,在古代也具有溝通神人的作用,古人認為鼓聲既可以上達于天,又可以通過建木下達天神旨意。《潛夫論·浮侈篇》云:“今多不修中饋,休其蠶織,而起學巫祝,鼓舞事神12。”建鼓不僅可以通過鼓聲將人們的意愿傳達于天,而且還可以通過“建木”的導引功能將天神的旨意下達,起到一種雙向交流的作用13。

秦漢時期的儒道兩家亦受到靈魂不朽、神仙方術的影響,逐漸用理論的形式歸納了儒道兩家的哲學思想:道家的神仙信仰、陰陽五行,儒家的天人感應。兩漢厚葬之風的盛行成為了歷史的必然。當時的人們認為生命是循環往復、生生不息的,肉體死去的人,“其靈魂將在另一個世界里繼續生活。正因如此,為使死者能過上舒適、安穩的生活,厚葬就成為不可避免之事14”。兩漢時期徐州地區的皇親國戚和商賈貴胄們,生前要展示自己的財力和社會地位,私養眾多樂伎,以滿足日常娛樂與奢靡生活的需要,逐漸形成了以供養樂伎的多少,衡量豪門的富足程度的潮流,東漢王充《理亂篇》記載:“豪人之室,連棟數百,膏田滿野,奴婢千群,徒附萬計......妖童美妾,填乎綺室;倡謳伎樂,列乎深堂15”。而對于厚葬之風盛行的東漢來說,墓室力求寬敞、豪華、多室,隨葬品力求豐富、完備。完全用現實生活來為死者構造地下世界,“厚資多藏,器用如生人16”。貴族們死后也要將所喜愛的、能夠展現身份地位的文化形式雕刻墓中。

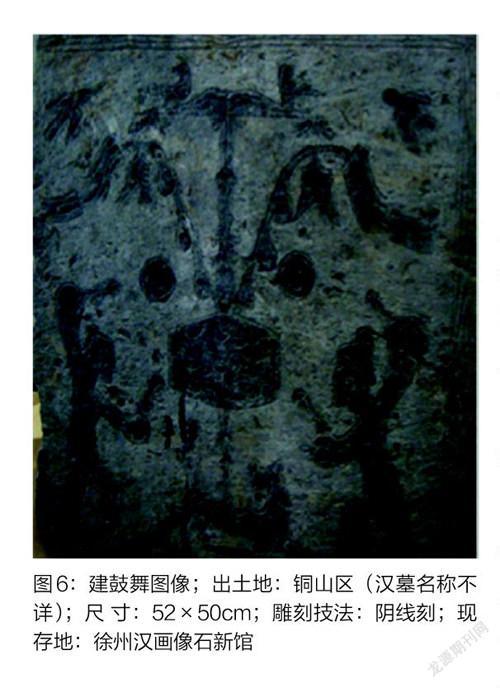

建鼓是徐州漢畫器樂圖像中出現頻率最高的樂器,共32例,其中表演形式為獨奏的圖像有7例,以樂隊合奏和伴奏形式出現的有24例。圖6為出土于徐州市銅山區的漢畫像石圖像,尺寸:52×50cm,墓葬年代為東漢,雕刻技法為陰線刻,原石現存于徐州漢畫像石新館。圖像中心立一建鼓(虎足鼓座),木柱穿過鼓身樹立固定在鼓架上,鼓面置于與樂師面部相當的高度,便于敲擊。在五彩繽紛的華蓋下,流蘇隨風飄動,流蘇下方還刻有兩個蹴鞠作為裝飾。鼓旁有2位男性樂師,雙手持桴(鼓槌),昂首挺胸,神采奕奕,邊擊邊舞。擊鼓時兩腿自然分開,成弓箭步,雙臂拉寬,顯示出男子擊鼓時剛健的姿態,舞姿雄健、粗獷、豪放。圖像上方還有祥瑞在空中翱翔。那些與建鼓表演共處一例畫面的祥禽瑞獸、神話故事、辟邪升天等,并不能把他們孤立地看作單一的“符號”,而應視作囊括多種思想文化意涵貫通天地人間精神境界的藝術元素。

徐州漢畫器樂圖像中,建鼓廣泛應用于各種音樂藝術形式表演中。建鼓作為獨奏樂器,通過其宏大的音量上達于天。建鼓作為合奏樂器,能夠為樂隊打擊節拍、渲染氣氛。而樂器與舞蹈相融合的建鼓舞,作為漢代廣為流行的、能夠與長袖相媲美的樂舞形式,樂師們以其嫻熟的技巧、雄健的舞姿展現了熱烈的樂舞場面,豐富了漢代音樂表現力,為我國打擊樂的發展發揮了重要作用。

結語

相較于相關文獻史料,漢畫圖像以更為直觀、更加寫實的方式承載著漢代音樂文化的重要信息,成為研究漢代音樂文化和復原漢代音樂實景不可多得的重要材料。因此,本文以徐州漢畫器樂圖像為研究對象,通過對60例漢畫器樂圖像的統計、分析和歸納,深入挖掘漢代器樂藝術特征:漢代器樂文化由莊重嚴肅的金石樂向輕柔委婉的絲竹樂過渡、器樂表演形式承載著為歌舞百戲伴奏的功能、建鼓的廣泛使用展現了秦漢時期儒道兩家“天人合一”的哲學思想。值得一提的是,本文借用音樂圖像學的分析方法,也為進一步研究漢代音樂文化提供了方法參考和實踐案例。

注釋:

1【東漢】王充.論衡(卷二十三)·薄葬[M].上海:上海人民出版社,1974.

2陳欣.論南陽漢畫像的樂舞形態及音樂文化特征[J].黃鐘,2008(3).

3朱國偉.周漢音樂轉型實證解析[D].中央音樂學院,2014.

4【漢】班固撰.《漢書》卷二十二《禮樂志》[M].中華書局,1964.

5陳欣.論南陽漢畫像的樂舞形態及音樂文化特征[J].黃鐘,2008(3).

6【漢】司馬遷.《史記》[M].中華書局,1959.

7《先秦漢魏南北朝詩》.“漢詩”第1-12卷[M].中華書局,1983.

8【漢】班固撰.《漢書》卷二十二《禮樂志》[M].中華書局,1964.

9【漢】班固.《漢書·李延年傳》[M].北京:中華書局,1962.10李愛真.從徐州漢畫像看漢代音樂藝術形式[J].音樂探索,2010.

10【漢】班固撰.《漢書》卷二十二《禮樂志》[M].中華書局,1962.

11【漢】王符撰.《潛夫論》卷三《浮侈第十二》[M].中華書局,1979.

12沈陽.“建鼓舞”名實考[J].北京舞蹈學院學報,2007.

23郝建平.論漢代厚葬之風[J].臨沂師范學院學報,2007.

14【南朝-宋】范曄撰.《后漢書》卷四十九[M].中華書局,2000.

15【漢】桓寬.鹽鐵論[M].諸子集成[Z]第11冊.河北人民出版社,1986.

注:本文系江蘇省社科重點項目《江蘇省近年出土音樂文物調查與研究》(項目編號:2017ZDIXMI166)研究成果。