同源異構:錫伯族薩滿舞三維形態比較研究

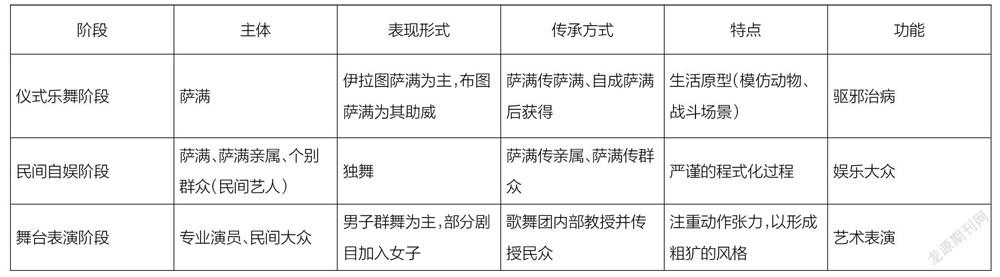

摘要:在田野調研的基礎上,通過縱向梳理錫伯族薩滿舞的演變流程,將薩滿舞的演變歷程劃分為儀式樂舞、民間自娛和舞臺表演三個階段,比較薩滿舞在儀式過程、民間活動以及舞臺表演上的區別與差異,歸納總結在不同文化空間中的形態變化與功能差異,以求追根溯源,為錫伯族薩滿藝術實踐提供些許依據。

關鍵詞:錫伯族 薩滿舞 舞蹈

錫伯族是中國東北地區的世居民族,16世紀中葉,清政府為駐守和鞏固邊防的政治需要,在東北地區抽調部分錫伯族官兵,西遷至新疆伊犁駐防,“薩滿”以“軍醫”的身份同部隊一同西遷。今日的新疆錫伯族后裔現主要聚居伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣,“察布查爾”一名,原為蒙古語山名,后寓意“糧倉”,這一帶自古為形勝之地,南有烏孫山為屏障,北部伊犁河橫貫全境,正處于古代絲綢北道與南北疆交通古道的交匯點。就錫伯族舞蹈藝術的起源進行梳理,薩滿舞可以稱為錫伯族原始舞蹈,自身帶有遠古信息的“物證”作用,為我們開啟通往錫伯族民俗文化和藝術研究的鑰匙。

一、錫伯族薩滿舞現狀

與其他原始宗教的發展一樣,錫伯族也經歷了從自然崇拜過渡到圖騰崇拜,然后逐漸演變成薩滿崇拜的過程,最后形成了具有自身特色的薩滿教信仰。從錫伯族薩滿教現存的情況來看,它已經從巔峰時期逐漸走向了沒落,正處于一種遺存的狀態。薩滿舞與薩滿文化的關系是你中有我、我中有你的雙向包含關系。源于薩滿文化的薩滿舞,為薩滿儀式動態系統“跳神”典型部分,儀式性的薩滿文化空間不復存在,薩滿舞亦在新時代的文化變遷中融入當下的時代特質,進行嫁接與變異,以適應新環境。

在2004年,錫伯族薩滿歌舞已納入新疆維吾爾自治區非物質文化遺產目錄,亦有薩滿歌舞傳承人定期進行非遺培訓及普及。一個文化項目如果申遺成功,就意味著存在的合法地位。近些年來,薩滿舞的價值逐漸加強,以薩滿舞為錫伯族代表性歌舞藝術前往東北地區、新疆塔城地區進行文化交流很頻繁;在祭祀活動、節日展演活動中均能見其的身影,已成為當地歌舞團、民間藝術協會的表演性娛樂節目。

二、三維空間演變歷程

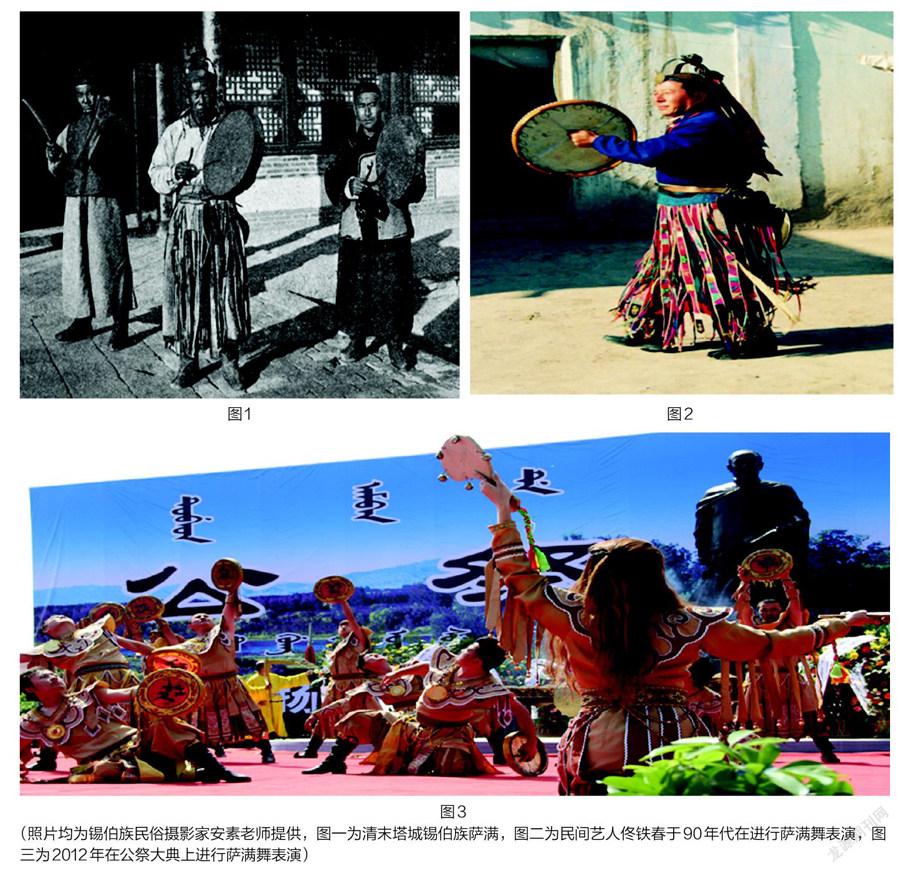

人類學家吐爾干所述:人類生活中的宗教現象,最基本的因素是信仰和儀式,前者為“思想”,后者為“行動”。所謂的薩滿舞是薩滿在跳神治病中處于迷狂狀態的激烈跳動動作,薩滿舞作為薩滿儀式的外化行為部分,隨薩滿文化的弱化,其表現形態也發生了日新月異的變化。現將錫伯族薩滿舞的生存空間轉變的整個歷程進行梳理,其過程也是薩滿舞脫儀式化步入舞臺化的過程。結合錫伯人觀念及行為的變化,現將薩滿舞的演變流程分為:儀式樂舞—走下神壇—搬上舞臺,即三個階段:儀式樂舞階段、民間自娛階段和舞臺表演階段。

1.儀式樂舞階段

薩滿舞屬于薩滿儀式樂舞的范疇。在先前,主要存在于儀式中的娛神、斗魔部分,是普通人所不能跳的,是神圣性的儀式外化表現。

薩滿在一種癲狂狀態下,用薩滿舞作為“行巫術”的儀式性表演,薩滿的道具是他的法器,如薩滿鼓、哈準、銅鏡等,多是發光、發聲或激擊器,有多重功能。哈準是薩滿掛于腰間的銅鏡,為圓形、光面,一個薩滿腰間多達18個哈準,在跳薩滿舞時發光且叮當作響。薩滿鼓,錫伯語稱“伊姆琴”,為圓形單面皮鼓,在跳舞時用以控制跳動舞步的節奏。所有這些法器發出的響聲和光亮以及進擊在薩滿跳神治病儀式中都是象征性的,薩滿一方面在銅鏡撞擊和擊鼓聲中有節奏地舞之蹈之,增強跳神效果;另一方面以響聲、光亮和肢體動作等輔助以達療效,薩滿服飾包括薩滿服、薩滿帽、薩滿裙等,在行儀式時,服裝、道具、唱詞、肢體動作都具有嚴謹的儀式性過程。

根據目前已搜集到的錫伯族4個不同版本的薩滿神本內容進行分析(1907年俄國學者H·科羅特科夫在新疆塔城錫伯族聚居地搜集到的《薩滿壇場之書》、那拉·二喜薩滿所撰寫抄錄的《薩滿神歌》和《給薩滿送巫爾虎之神歌》以及默娘薩滿傳給富清薩滿的《邀神請神求神神歌》),筆者大致推測出薩滿舞的動態特征。

這一時期嚴格遵循薩滿儀式程序,儀式過程分為迎神、跳神、送神三個環節:迎神時:薩滿布置請神和跳神的儀式神壇,薩滿神情虔誠,邊著薩滿神服、哈準等服飾,邊頌請神歌(薩滿歌《愛新哈準》)。每當系“哈準”(鈴裙)時,要先拿在手上左右搖晃數次以示虔誠,反復三次后,再置于腰間,頌祈禱詞,最后系在腰上。神服戴畢,薩滿在鼓點節奏中繼續唱請神歌,布圖薩滿(指法力高的薩滿)高聲附唱襯詞。跳神階段為高潮階段。因薩滿教崇尚多神信仰,所以跳神動作多為動物模擬性動作。隨著鼓點速率增加,舞者動作幅度且大開大合似模擬動物的兇猛之勢,舞姿剛勁有力,雙腿的騰踏跳躍使薩滿裙上的哈準發出震耳欲聾的響聲,此后,鼓點加重,斗魔開始,薩滿拿著鼓或者長矛向場院的四個角落跑去,或是原地轉圈形成高潮氣氛腳步左旋右轉,有力地踩著地面使系在裙上的哈準碰撞,發出震耳欲聾的聲響,而后薩滿放下鼓拿起長矛,舞蹈中出現了搏斗的動作,示做各種刺殺動作,嘴里不時發出勇猛刺殺時的“哈,哈,啊”的聲音。跳神完畢進行送神儀式,薩滿逐漸恢復正常狀態,在旋轉中擊鼓頌歌,跳起“送神舞”,歡送神的離開,舞蹈至此結束。

這一階段,樂舞動作均為功能性動作,為薩滿儀式服務,薩滿看起來像是毫無章法的叫喊、騰跳,其中卻體現著人體律動:從迎神、請神的程序性動作到跳神的激烈再到恢復正常狀態,身體動作停頓與連續有機地聯系在一起,構成錫伯薩滿舞蹈獨特的身體語言。這一時期的風格呈癲狂、癡迷、粗獷特點,肢體動作較為單一,多是攜鼓繞場,帶長矛刺山羊的生活原型動作。

2.民間自娛階段

錫伯族文化專家奇車山認為,大約在1890年前后錫伯族的薩滿教出現了衰落的跡象,從那又走了一百余年。藝術的起源與宗教總是息息相關的,儀式性過程的弱化為藝術發展提供了契機。筆者曾在《新貌古跡——論錫伯族薩滿舞的文化記憶》中提到吳景石先生。在20世紀80年代至21世紀初,奇車山、色音、賀靈等專家學者曾對吳景石進行回憶式訪談,他的父親是當時察布查爾縣著名帕嘎薩滿,訪談內容主要是針對帕嘎薩滿回憶史。在其父親耳濡目染下,吳景石對薩滿儀式動作及過程能夠進行熟練模仿,在當時舉行的薩滿表演活動中,他經常被邀請去做演示。安梅玉、佟加·慶夫等錫伯族文藝理論研究者在撰寫的《中國少數民族民間舞蹈集成·新疆卷》中,對吳景石、關文興所跳的薩滿舞進行動作記錄、整理,在集成中記述了較為詳盡的舞蹈形態,且有記錄“1953年排練出《錫伯族古典舞》,使薩滿舞第一次搬上舞臺”。筆者在2017年-2018年采訪察縣歌舞團的退休演職人員時,他們回憶道,曾經受到過吳景石先生關于薩滿舞的指教,并在這個基礎上將薩滿舞加工創作搬上了舞臺,形成舞臺表演性劇目。因此,吳景石可以算是將薩滿舞從民間推向舞臺的助力人。因薩滿舞的嚴肅性,一般人不敢作為舞蹈娛樂,正是因為其父親為薩滿,其自身受到薩滿文化及藝術的熏陶,深知其文化的重要性,才間接將儀式樂舞推向了舞臺化。

在民間自娛階段,薩滿傳授給當地的民間藝人,舞蹈形態由之前的單一動作元素越發豐富,且民間藝人將其發展、變化,并與錫伯族的貝倫舞進行相應的借鑒,基本步伐:同“拍手舞”的平跺步,三步一蹲,平四步,兩步兩點等。鼓的基本動作有:躬身敲鼓,正邊擊鼓,獨立敲鼓,擊鼓擺鈴裙,旋鼓翻飛,跳躍擊鼓,單敲神鼓;長矛的動作有:扛矛示眾,斗魔刺殺,旋轉刺殺。其他動作還包含向神像鞠躬,左右旋轉,碎步跑圓,送神舞,四角行禮,踏步聳肩,紙錢飄舞,捏紙旋轉等,動作構成明顯豐富于第一階段。

較第一階段比較,民間自娛階段的變化有兩方面:其一,傳承方式及主體發生變化。第一階段的傳承譜系為薩滿傳薩滿,作為薩滿的醫師才能跳薩滿舞,隨著薩滿文化的弱化,在民間自娛期薩滿將薩滿舞傳授給自己親屬及當地的群眾,薩滿舞的受眾群體更加廣泛,普通百姓也可以學習效仿。其二,舞蹈功能的變異。曾經跳薩滿舞是為了治病驅邪,這時已是民眾消遣娛樂的活動。這一階段的薩滿舞的程式化過程更加嚴謹,因師從薩滿,曲調和舞蹈動作之間的配合十分講究,以獨舞為主,以百姓自娛為目的。以民間藝人吳景石(帕薩滿之子)、關文興為典型人物的民間自娛階段,均師從帕薩滿。

3.舞臺表演階段

改革開放后,文化藝術事業搬上日程,舞臺藝術得到長足的發展。較民間自娛階段相比,該階段演員數量發生了變化,由獨舞變成了群舞,受眾群體及關注群體普遍增多,其程式化過程被削弱,音樂多是薩滿歌片段的有機組合,舞蹈編排的側重點偏重粗獷的氛圍,組織者、編排者多為當地歌舞團。

2017年7月-2018年6月,曾5次到察布查爾錫伯族自治縣進行薩滿歌舞的采風調研。當下,舞臺化的薩滿舞多為男子群舞,近年來逐漸加入女演員。男子手持薩滿鼓,舞姿多呈低蹲馬步,中間穿插翻騰跳躍、擊鼓撕(吶)喊等;女性舞姿以甩發為主,手持道具(類似動物骨頭)。道具鼓的動作以“敲鼓”“鏟鼓”為主,近年來,薩滿鼓的伴奏功能越發弱化,選用落地大鼓進行伴奏來增強表演氛圍;而作為道具,其運用方法越發多元,由原來的左槌右鼓到脖子掛鼓有了很多新嘗試,且鼓面、鼓穗的裝飾也越發豐富。表演時演員借助薩滿鼓做一些跳轉翻等高難度的技巧動作,形成人、鼓二者和諧統一的審美形象。

薩滿舞的伴奏音樂也呈多元化發展,主要由以下三類構成:

1.原薩滿歌的曲調。包括爾琪、相通的歌曲,例如《烏呀拉伊耶》《火里耶》等傳統口傳曲調,后即興填詞,但仍保留其陳詞尾音。這一部分多是由領舞領唱(大薩滿)來單獨完成,個別舞段的還選用不同曲調進行拼接。

2.鼓點伴奏。先前,演員自己邊跳邊擊打薩滿鼓以作伴奏,后來為使動作的豐富性不受影響,且增強整臺舞蹈的氣氛,便把鼓的伴奏與表演功能進行分離,選用其他鼓進行伴奏,節奏有多個節拍和強弱的區別。

3.演員的嘶吼聲。演員邊跳邊吶喊,配合鼓聲,氣氛高亢,增強舞蹈的表現力,一般處于整個舞蹈表演的高潮部分。近些年來,薩滿舞在錫伯族樂舞活動交流中的地位逐步確立,在祭祀活動、節日展演中均有薩滿舞劇目,已成為當地歌舞團、民間藝術協會的表演性節目。薩滿舞三緯形態發展變化反映了錫伯族薩滿舞在新疆的演變歷程,其中既有變異的成分,也有變革的因素;既有時代賦予的因素,又有編導加工創造的痕跡,深刻地反映了錫伯人對生活、生命的精神體會。

三、思索與展望

通過當地調研與資料對比,錫伯族的薩滿舞正日新月異的變化著,在對其發展脈絡驚嘆的同時,也引發出對于現狀的思索。

今日舞臺化薩滿舞,嚴謹程式化過程已不可見,出現諸如舞蹈編排過程不參照儀式文化本有的程序,僅是依照青年編導自身的主觀意念及學習經驗來進行編排,產生現象的原因有二點:1.原有的儀式程序不盡知曉;2.對薩滿歌舞本體起源缺乏了解。在本課題的研究內容中,包含了薩滿歌舞在薩滿儀式過程中的重要地位、對薩滿歌舞本身的功能做了簡要的介紹、以及為薩滿舞舞臺化的發展提供了文化積淀,在未來的舞蹈編創方面可越發接近“原生”性,將其古樸風格發揮到極致。薩滿舞已是錫伯人內外交流不可或缺的藝術形式,通過縱向梳理錫伯族薩滿舞的演變流程,比較薩滿舞在儀式中、民間活動中、舞臺上的區別與差異,為今后的薩滿舞研究提供了田野材料,為舞蹈藝術實踐提供些許依據。在文旅結合的新時代要求下,對于薩滿舞的研究與挖掘,可使相關部門從文化發展和經濟繁榮的需求出發,看到錫伯族薩滿藝術、文化的商業價值,提高民族或地方的知名度,推動旅游業的發展,并從中找到民族政策、文化政策、經濟政策的一致之處,將它作為一項不可多得的財富和資源加以保護和開發。

參考文獻:

[1]劉建,張素琴.舞蹈身體語言學[M].北京:首都師范大學出版社,2015.

[2]奇車山.衰落的通天樹:新疆錫伯族薩滿文化遺存調查[M].北京:民族出版社,2001.

[3]張睿智.新貌古跡——論錫伯族薩滿舞的文化記憶[J].藝術家,2018.8.

[4]中國民族民間舞蹈集成編輯部編.中國民族民間舞蹈集成·新疆卷[M].北京:中國ISBN中心出版,1998.