民族元素與西方技藝的交融

張宇偉

摘要:在當(dāng)代的音樂創(chuàng)作中,作曲家們十分重視中國傳統(tǒng)音樂元素與西方技法的融合與創(chuàng)新,曲大衛(wèi)先生在其創(chuàng)作中,始終立足于中國的民族音樂元素,用中國的語言去描繪中國的故事。本文從旋律、和聲、調(diào)式、節(jié)奏等方面,探討協(xié)奏曲《紅土印象》創(chuàng)作中的民族音樂元素與西方技藝。

關(guān)鍵詞:《紅土印象》 民族元素 西方技藝

2008年曲大衛(wèi)恰巧有一次機(jī)會赴云南演出。當(dāng)時他感受到云南山靈水秀,感觸特別不同,所以待演出結(jié)束后,他給自己放了四天假。前三天與當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、藝術(shù)家天天唱歌、喝酒、跳舞,而第四天大約花了四個小時便將這首作品完成,但當(dāng)時并沒有公開亮相。直至在2010年的“全國高等藝術(shù)院校二胡新作比賽”上一鳴驚人。紅土印象雖然也有炫技部分,但相比較于其他入圍決賽的作品所呈現(xiàn)出的炫技、現(xiàn)代等風(fēng)格,卻十分不同。紅土印象旋律如同歌曲一般深入人心,反而在這些無旋律、無調(diào)性、無節(jié)拍的現(xiàn)代音樂中產(chǎn)生出了它的個性化。

一、曲式結(jié)構(gòu)分析

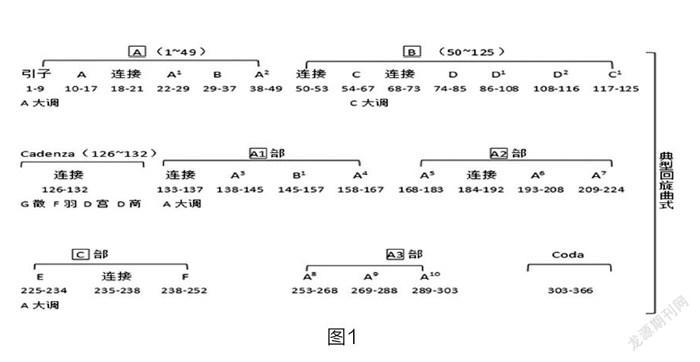

紅土印象曲式為A-B-A1-A2-C-A3-Coda,全曲由民族調(diào)式構(gòu)成,共有宮、徽、羽三種。多為宮和徽調(diào)。關(guān)于此曲的曲式,曲大衛(wèi)說“類似一個Rondo,不太規(guī)整的一個Ron-do的東西。Vivace中間,可以把它當(dāng)做插部,把它當(dāng)做連接部也沒問題,應(yīng)該算是插部。曲式上為A-B-Cadenza-A1-A2-Coda.”1因此,由于曲式上的不規(guī)整,這首作品也出現(xiàn)了多種解釋。在筆者看來這首作品應(yīng)為典型回旋曲式,理由有以下兩點(diǎn):1.主題旋律貫穿全曲并且以再現(xiàn)、發(fā)展、變化再現(xiàn)等發(fā)展手法不斷重復(fù),在高為杰、陳丹布的《曲式分析基礎(chǔ)教程》中對回旋曲式的定義為:“同一個主題反復(fù)出現(xiàn),期間插入若干新材料(或原材料的引申演變)的對比部分所形成的的結(jié)構(gòu),稱為回旋曲式”。2因此若以主題作為分析的依據(jù),那么結(jié)構(gòu)可為A-B-A1-A2-C-A3-Coda,既對應(yīng)了高為杰、陳丹布對回旋曲式的定義,又呼應(yīng)了曲大衛(wèi)所說的類似回旋曲的結(jié)構(gòu)。2.Vivace中間部分樂思表達(dá)完整,樂部由呈示型陳述方式構(gòu)成,結(jié)構(gòu)明確,因此筆者將之當(dāng)成一個插部進(jìn)行分析(圖1)。

二、民族音樂元素的使用

曲大衛(wèi)對他這首作品中的音樂民族元素曾這樣解釋過“我這首作品的旋律不止某一個民族的素材,而是我對整個云南地區(qū)音樂的提煉”。3云南有25個少數(shù)民族,其音樂從三聲至七聲音階皆有,其豐富程度難以想象。下面筆者將由旋律骨干音、音程以及調(diào)性三個方面加以說明。

1.云南民族旋律骨干音

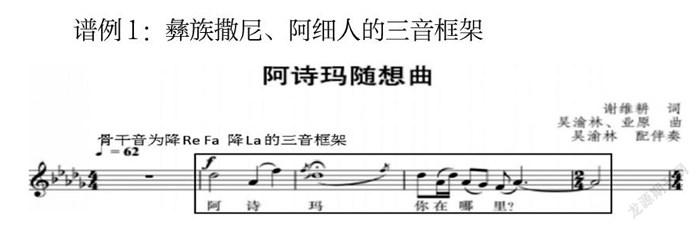

“彝族撒尼、阿細(xì)人的音樂民歌以Do、Mi、So為‘骨干音’,時而出現(xiàn)降Mi、降Fa、升Fa、Si為‘色彩音’的特殊宮調(diào)式”4,在張興榮的《云南原生態(tài)民族音樂》一書中,把這種撒尼與阿細(xì)族的音樂旋律特點(diǎn),稱之為“三度式的三音框架”5。

譜例1:彝族撒尼、阿細(xì)人的三音框架

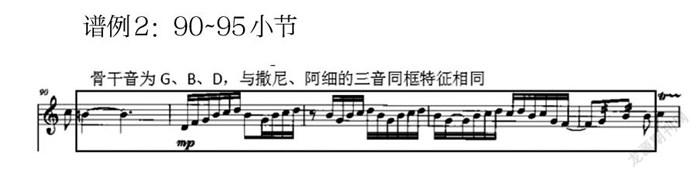

在紅土印象中同樣也有骨干音為三度式的三音同框(例2),例如插部B中G徵調(diào)式旋律,可以明顯的看出其旋律骨干音為G、B、D,而疊部A3同樣也運(yùn)用了三音同框音型,其旋律骨干音為A、#C、E。

譜例2:90~95小節(jié)

2.四度、五度與七度音程的跳進(jìn)

《紅土印象》動機(jī)特點(diǎn)為A音到E音所組成的上行四度或是轉(zhuǎn)位之后的下行五度。從疊部A的主題可以看出,樂段主題始終圍繞在A音與E音之間,之后在主題再次出現(xiàn)時,將主題的主要動機(jī)—A、E下行的音型進(jìn)行變化,A音移高并繼續(xù)進(jìn)行主題的延伸。

譜例3:22~34小節(jié)

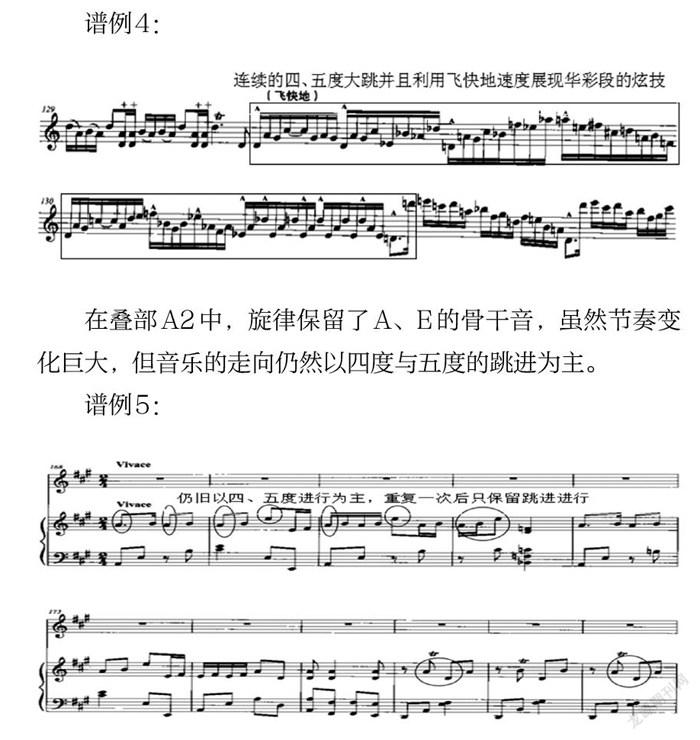

在華彩段中,對于主題動機(jī)的使用尤為明顯(例4)。在速度為飛快地連續(xù)上行與下行的旋律中,音程以四、五度為中心,不停的變換,此段音樂單純利用音程的變換跨度來體現(xiàn)演奏者的超高技藝。

譜例4:

在疊部A2中,旋律保留了A、E的骨干音,雖然節(jié)奏變化巨大,但音樂的走向仍然以四度與五度的跳進(jìn)為主。

譜例5:

從所收集的資料中,發(fā)現(xiàn)云南有很多民族,旋律的走向都是以大跳的四、五度為主,如景頗、白、德昂、布朗、僳僳等。可見作曲家在動機(jī)的表達(dá)上,有意表現(xiàn)云南部分地區(qū)的音樂特色。而作品中運(yùn)用跳進(jìn)音程來表現(xiàn)云南風(fēng)味的例子,除了四、五度以外還有七度音程的使用。

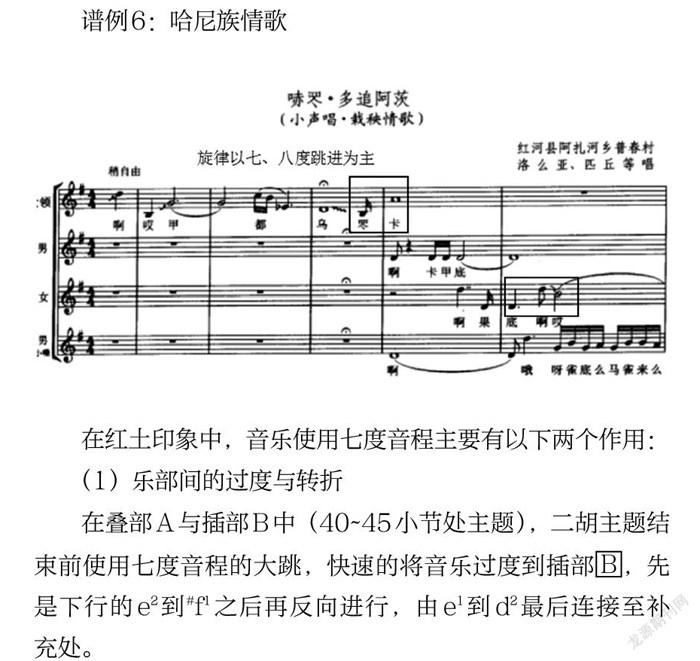

高麗在其論文中提到“旋律以跳進(jìn)為主要特征的彝族民歌,如滇中、滇南以七度為主要特征。跳進(jìn)式的旋律以昆明、彌勒、姚安等的彝族阿哲人的音樂最為突出”。6事實(shí)上七度音程的跳進(jìn)不僅僅只出現(xiàn)在云南的彝族,納西、哈尼等族同樣也是用這種大調(diào)式的音程。所以與其說七度音程是表現(xiàn)彝族音樂的特色,倒不如說是作曲家欲表現(xiàn)云南音樂的特色。例6為張興榮于哈尼族實(shí)地調(diào)查后的采譜。

譜例6:哈尼族情歌

在紅土印象中,音樂使用七度音程主要有以下兩個作用:

(1)樂部間的過度與轉(zhuǎn)折

在疊部A與插部B中(40~45小節(jié)處主題),二胡主題結(jié)束前使用七度音程的大跳,快速的將音樂過度到插部B,先是下行的e2到#f1之后再反向進(jìn)行,由e1到d2最后連接至補(bǔ)充處。

(2)連續(xù)的七度音程的大跳,刻畫跳躍式的舞蹈旋律。在疊部A2開始時,動機(jī)中就已經(jīng)出現(xiàn)七度音程的上下跳進(jìn),配以五度與六度音程的連續(xù)進(jìn)行,描繪了熱情的舞蹈以及跳躍的場景。并且在之后的239~252小節(jié)中,以新的連續(xù)級進(jìn)的旋律加上七度的跳進(jìn)相互使用,仿佛呈現(xiàn)出歌唱與舞蹈相互輝映的畫面。

3.民族調(diào)式的運(yùn)用

在疊部A中,整體的調(diào)式雖然為宮調(diào)式,但其音階排列有別與傳統(tǒng)的五聲、七聲音階。其音階的區(qū)別在于部分使用宮音中的四音代替三音,也就是說,作曲家以124561代替?zhèn)鹘y(tǒng)的五聲音階,讓其成為《紅土印象》核心音群,并且輔以偏音來表達(dá)他心中的云南音樂。以下就以各音階在全曲的中的組合,依樂部來進(jìn)行說明。

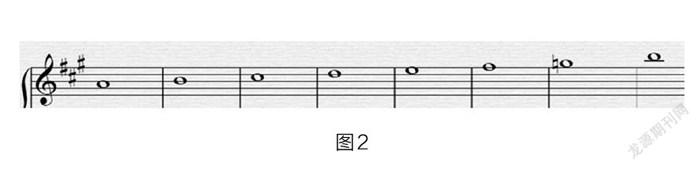

(1)疊部A、A1、A2中的調(diào)式在三個疊部中,宮調(diào)式的排列均為A-B-#C-D-E-#F-G-

A,由此可以看出該音階的核心音群為124561加上三音和還原的七音構(gòu)成(圖2)。

從疊部的主題看來,其旋律從A-B-D-E-#F-G-A的核心音群出發(fā),之后加入了#C,使得整個完整的主題呈現(xiàn)出A-B-#C-D-E-#F-G-A的音樂,并且在引子部分中#G還原成了G音。之所以出現(xiàn)以四音代替三音以及七音的使用,作曲家原話為:“我認(rèn)為Mi和Fa是相輔相成的,因?yàn)樵颇喜⒉皇峭耆慕^對音高,事實(shí)上他們的Mi會比一般我們的Mi高一些,F(xiàn)a會比我們的Fa要低一些,所以我是想要表達(dá)這樣的感覺”。7而對于七音的使用作曲家則說:“七音是根據(jù)當(dāng)?shù)匾魳返奶攸c(diǎn)所使用,云南當(dāng)?shù)厝耸褂闷咭舻那樾味嘁恍诿窀柚校咭暨@個音是很活的音,因此七音的使用,相較于四音,音樂色彩的差異度顯得更大,色彩更加鮮明與生動”。8

在疊部A1、A2以及尾聲中,調(diào)式皆為A宮,其旋律為疊部A的變奏再現(xiàn),由于音階的組成與疊部A相同,就不在贅述。

(2)插部B中的調(diào)式

樂部共有三種調(diào)式的運(yùn)用,分別為A徵調(diào)式、C徵調(diào)式、C宮調(diào)式。這三種調(diào)式所用音階皆不同于傳統(tǒng)的五聲音階,其共同性在于——以四音代替三音,也就是四中調(diào)式的音階為124561,僅僅是在不同的調(diào)上變化或做調(diào)式變化,需要特別說明的是在91~96小節(jié)處的C徵調(diào)式,使用B音取代原本的六音A表現(xiàn)云南的音樂特色。

(3)Cadenza調(diào)式

華彩部分短短的7小節(jié)使用了4種調(diào)式:G徵、F羽、D宮、D商。G徵調(diào)式中使用了與之前相同的以四音取代三音的音階排列(561245)。而接下來的F羽與D宮調(diào)式,則使用了傳統(tǒng)的五聲調(diào)式。之后的D商調(diào)式為加了附加了變宮的六聲調(diào)式(2356712)。華彩段中四中調(diào)式的的不斷變換,不同于插部B中的轉(zhuǎn)調(diào)方法——使用固定音階進(jìn)行轉(zhuǎn)調(diào)(124561),通過華彩段的旋律可以發(fā)現(xiàn),G徵、F羽、D宮、D商四中調(diào)式都是以D音為核心,作曲家以D音作為這四中調(diào)式轉(zhuǎn)換的中心。

三、西方技法的運(yùn)用

1.多種和聲的使用(1)四度疊置和弦

20世紀(jì)的作曲使用四度疊置和弦和古典、浪漫主義時期的三度和弦一樣。四度和弦的和聲素材來自于三和弦的裝飾音,并來自于中世紀(jì)復(fù)調(diào)音樂的技術(shù)。而純四度疊置的和弦在其音響效果上具有五聲性,五音形式的和弦包含自然音的五聲音階所有音級。

純四度疊置構(gòu)成的和弦是曖昧的,因?yàn)橄袼杏玫染嚯x音程建立的和弦一樣,任何和弦音都能其根音的作用。這種無根音的和聲在調(diào)性上的無差別,把確定調(diào)性的任務(wù)放在帶有最富活力的旋律線條的聲部上。9

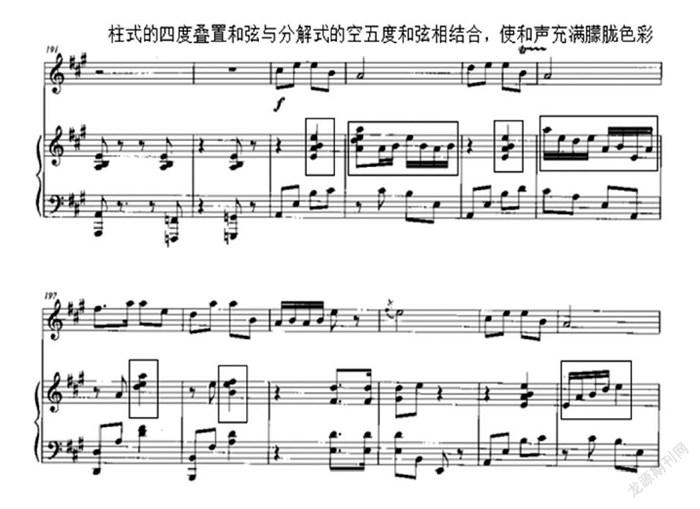

譜例7:A6段191-202小節(jié)

疊部主題再現(xiàn)時使用了四度和弦疊置的手法,以E-A、B-E的四度音程進(jìn)行疊置,之后變?yōu)锳-D、E-A的柱式和弦,同時增加了分解和弦式的E-A的空五度和弦,接著和聲變?yōu)樗奈宥裙餐B置的柱式和弦,由D-E-A至B-E-#F最終結(jié)束于分解和弦式的四度疊置和弦二胡聲部開始以舒緩的波浪型旋律為主,模進(jìn)一次后主題動機(jī)音程由三度變?yōu)樗亩取⑽宥取⑵叨炔粩鄶U(kuò)大,音樂旋律在這種舒緩性與舞蹈性元素中來回切換。四、五度疊置和弦的使用,使得民族性的主題旋律進(jìn)行的同時,增加了音樂色彩的朦朧感,并使中西方的音樂元素完美結(jié)合。

(2)空五度和弦

空五度和弦是由疊置的五度音程所構(gòu)成的和弦。在和弦音的間隔中,大多數(shù)的和弦音分隔成相隔五度的音程,以保持特有的五度音響。空五度和弦在原始和中世紀(jì)早期教堂音樂中經(jīng)常出現(xiàn),作曲家們也就使用它們來表現(xiàn)混沌初開、原始野蠻、宗教信仰、田園風(fēng)光和異國情調(diào)。例如,巴洛克《小曲十六首》(OP14.NO6)中匈牙利古老民歌的和聲配置中的空五度和弦;斯特拉文斯基《春之祭》中的重疊空五度和弦等。“在古老的奧爾加農(nóng)、民歌與原始音樂中,特別是采用了民間風(fēng)笛持續(xù)低音的形式,其中都充滿了空五度和弦。它的空洞音響,光禿禿的音色,使得空五度和弦成為一種用來表示憂傷,凄涼,不安與神秘的最恰當(dāng)和弦”。10

譜例8:D1段100-109小節(jié)

在插部B中,D1段的結(jié)束處使用了大量的空五度和弦,主題動機(jī)在二胡聲部以連續(xù)的大跳進(jìn)行為主,并使用震音的手法,表現(xiàn)出歡快的舞蹈場面。鋼琴聲部中左手以連續(xù)的空五度進(jìn)行為主,使音樂動機(jī)帶有原始的、荒蠻的情調(diào),同時右手以波浪型的切分音型與逆分型的環(huán)繞式旋律相結(jié)合,增加了音樂的動力性的同時使旋律更具舞蹈性。樂思在此之后進(jìn)行變奏發(fā)展,將D1段的主要動機(jī)進(jìn)行裁截形成D2段,動機(jī)一部分在二胡聲部,一部分在鋼琴的高音聲部,形成了復(fù)調(diào)進(jìn)行,兩種樂思進(jìn)行對比與抗?fàn)帯?/p>

2.節(jié)奏、節(jié)拍的運(yùn)用

(1)變節(jié)拍與多重節(jié)拍

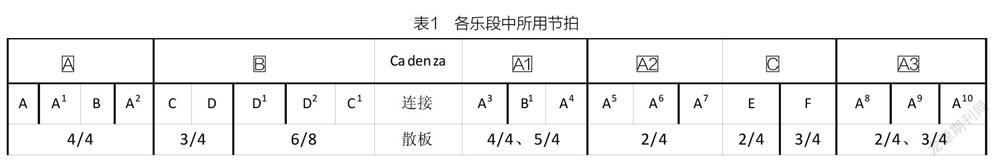

變節(jié)拍是指小節(jié)的輕重音位置局部的按另一種節(jié)拍規(guī)律做轉(zhuǎn)移,過后又恢復(fù)原狀。節(jié)拍的移位在音樂表現(xiàn)中起著重要的作用。動機(jī)在單一的節(jié)拍中,產(chǎn)生新的對比變化,從而突出樂思。在音樂不同的樂思中出現(xiàn)節(jié)拍轉(zhuǎn)換,能給音樂帶來特殊的情感變化。在本作品中,節(jié)拍出現(xiàn)了多次的轉(zhuǎn)換(表1),用來陳述不同的樂思。

這種節(jié)拍的變化,是由于其樂思的不斷轉(zhuǎn)變,在疊部A開始時舞蹈性特征還不夠明顯,隨著樂思的逐漸發(fā)展,到了插部B中速度由慢板變?yōu)樾】彀澹璧感缘男杉由喜粩嗉?xì)化的拍號,把音樂逐漸推向高潮,最終在Cadenza處迎來了全曲的高潮,隨后節(jié)拍不斷縮減,旋律雖然仍然為舞蹈性旋律,但其熱烈程度與Cadenza處相比稍遜一籌。

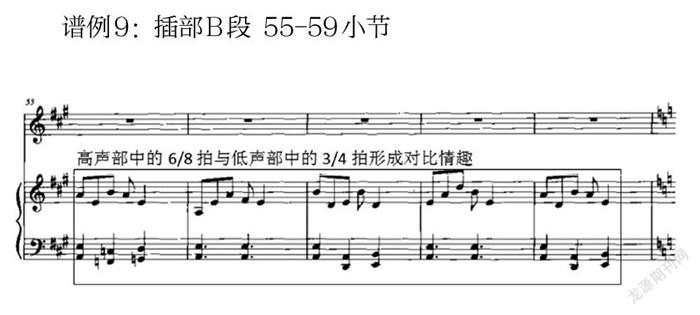

在插部B段開始處,作曲家所設(shè)定的節(jié)拍數(shù)與實(shí)際的節(jié)奏不同,導(dǎo)致聽眾所感受到的節(jié)拍不一致,由譜面上的低音可以看出音樂為3/4拍,但由于旋律部分多為八分音符,導(dǎo)致實(shí)際上的節(jié)拍感受為6/8拍,這在聽覺中是一種非常有意思的感覺.

譜例9:插部B段55-59小節(jié)

(2)節(jié)拍中的探戈元素

節(jié)拍是音樂進(jìn)行當(dāng)中的時間劃分。它不僅僅承擔(dān)著劃分小節(jié)內(nèi)強(qiáng)弱關(guān)系的規(guī)律性運(yùn)動,而且表達(dá)著音高組織中的韻律,在音樂中起到作為背景的骨架作用。如同各種復(fù)雜的節(jié)奏一樣,在現(xiàn)代音樂的創(chuàng)作當(dāng)中,作曲家常常使用不同的節(jié)拍表現(xiàn)方式,來打破一定節(jié)拍內(nèi)的、具有慣性的的強(qiáng)弱拍的律動規(guī)律。新節(jié)拍的創(chuàng)作與運(yùn)用,反映了新的音樂語言的運(yùn)動方式。

在《紅土印象》插部C中(221-232小節(jié)),鋼琴伴奏部分采用了探戈音樂的節(jié)奏特點(diǎn)來配伴奏,大量使用切分節(jié)奏,改變了鋼琴伴奏四二拍原有的強(qiáng)弱規(guī)律,使音樂更富有變化與挑戰(zhàn)性,二胡聲部的主旋律使用了規(guī)整的2/4拍節(jié)奏與民族調(diào)式的和聲進(jìn)行,將探戈音樂獨(dú)特的節(jié)奏感和中國民族音樂優(yōu)美婉轉(zhuǎn)的特點(diǎn)做了有機(jī)的結(jié)合。及其生動的描繪了舞蹈者豪放、粗獷和獨(dú)特舞蹈動作與節(jié)奏。

結(jié)語

藝術(shù)的追求是永無止境的,自劉天華首次成功地將西方音樂素材融入到自己的二胡創(chuàng)作中,音樂家們便開始將形形色色的手法運(yùn)用到傳統(tǒng)的音樂旋律中,開創(chuàng)出了前所未有的多元局面。而曲大衛(wèi)的《紅土印象》卻舍棄這這種創(chuàng)作形式,堅(jiān)持了自己對于旋律美的理解。無論是哪種創(chuàng)作技法,所寫出的新作品,在二胡發(fā)展的這條路上都是具有價值的。中國作曲家向西方音樂學(xué)習(xí)是歷史的必然,但若是一味的全盤西化,可能會失去地方色彩獨(dú)特的生命力。因此,如何在所學(xué)的基礎(chǔ)上,凸顯本國的、民族的音樂特色,是作曲家們共同的使命。

注釋:

1巫淳漪.《曲大衛(wèi)二胡作品紅土印象之探討》,國立臺灣師范大學(xué)音樂研究所碩士論文,2014,P127.

2高為杰、陳丹布.《曲式分析基礎(chǔ)教程》,高等教育出版社,2006,P213.

3巫淳漪.《曲大衛(wèi)二胡作品紅土印象之探討》,國立臺灣師范大學(xué)音樂研究所碩士論文,2014,P127.

4高麗《淺析云南彝族民歌的的音樂形態(tài)特征》,電影評介,2009,P91

5張興榮.《云南原生態(tài)民族音樂》.中央音樂學(xué)院出版社.P50

6高麗《淺析云南彝族民歌的的音樂形態(tài)特征》,電影評介,2009,P91

7巫淳漪:《曲大衛(wèi)二胡作品紅土印象之探討》,國立臺灣師范大學(xué)音樂研究所碩士論文,2014,P136.

8巫淳漪:《曲大衛(wèi)二胡作品紅土印象之探討》,國立臺灣師范大學(xué)音樂研究所碩士論文,2014,P137.

9童忠良.《現(xiàn)代樂理教程》.湖南文藝出版社.2003P128

10莫.卡納.《二十世紀(jì)和聲研究——當(dāng)代和聲》.人民音樂出版社1983,p19

參考文獻(xiàn):

[1]莫.卡納.二十世紀(jì)和聲研究——當(dāng)代和聲[M].人民音樂出版社,1983.

[2]楊儒懷.音樂的分析與創(chuàng)作[M].人民音樂出版社,2003.

[3]童忠良.現(xiàn)代樂理教程[M].湖南文藝出版社,2003.

[4]姚恒璐.現(xiàn)代音樂分析方法教程[M].湖南文藝出版社,2003.

[5]高為杰,陳丹布.曲式分析基礎(chǔ)教程[M].高等教育出版社,2006.

[6]巫淳漪.曲大衛(wèi)二胡作品紅土印象之探討[D].國立臺灣師范大學(xué)音樂研究所碩士論文,2014:136-137.

[7]何辰.曲大衛(wèi)二胡作品研究[D].中國音樂學(xué)院碩士論文,2018:28.