莫扎特寫《安魂曲》的地方

陳丹燕

中國作協會員。1982年畢業于華東師范大學中文系,曾擔任中國福利會《兒童時代》雜志社小說編輯。上世紀80年代開始兒童文學創作,主要作品有《少女們》(獲文化部新時期十年兒童文學二等獎)、《女中學生三部曲》(獲全國婦女兒童題材作品獎)。80年代后期從事成人文學創作,主要作品有長篇小說《心動如水》《緋聞》《一個女孩》《慢船走中國》和上海三部曲《上海的風花雪月》《上海的金枝玉葉》《上海的紅顏遺事》,散文集《寫給女孩的私人往事》《唯美主義者的舞蹈》《長裙上的花朵》等。《一個女孩》獲聯合國教科文組織“提倡寬容”文學金獎。

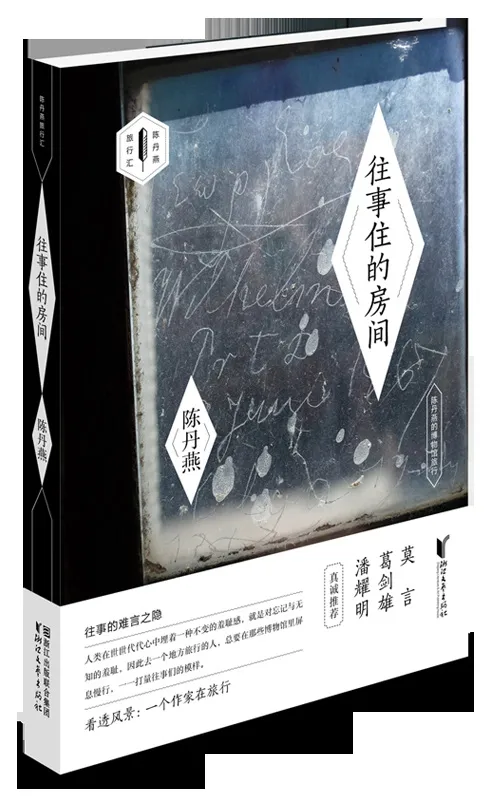

《往事住的房間:陳丹燕的博物館旅行》

陳丹燕 著

浙江文藝出版社

2020年1月

68.00元

每當進入一座陌生的城市、市鎮,是否能聽到博物館召喚你的聲音?這一間間博物館,都是往事住的房間。從但丁到弗洛伊德,從郁特里羅到克利姆特,從奧賽到盧浮宮,從奧斯維辛到東宮,一間間往事住的房間里,埋藏了怎樣的往事?

維也納老城里的街道,像是上海,也是東西莫辨。4月的雨把一切都打濕了,站在小街的拐角四望,看不見一個行人。街道上沒有一棵樹,兩三層樓的老房子,大多數是灰色或者灰藍色的,厚厚的橡木門都緊緊關著,在雨里,老城突然展現出了從前的面貌,像上海在下雨的天氣里會在老房子里突然聞到多年沉淀下來的種種氣味那樣,那個沒有記住名字的維也納老城的街道,讓我想到了十八、十九世紀的蝕刻畫,濕漉漉的窄街,還有老房子。

我是想要找一個咖啡館去躲雨,誰知道經過了一扇門,又一扇門,路過一個小小的老式旅館,就走進了一個小小的紀念館。這小紀念館一定是從前維也納尋常人家的房子,木樓梯又陡又窄,就像上海的石庫門房子。在樓梯迎面的墻上看到了莫扎特的像,這才知道,原來這是到了莫扎特在維也納的故居。

耳朵里好像就聽到了莫扎特的音樂,和諧的、愉快的、優渥的,帶著一點小得意。二十歲的時候,我覺得他懦弱,對自己總是不如意的生活,怎么也改不了的賭博惡習,像泥潭一樣又深又黏糊的貧困,他總是顧左右而言他。三十歲的時候,我覺得他堅強得那么華麗,他怎么就能夠在他的曲子里從來不說在越來越糟的生活里的辛苦,也不說自己作為一個神經質的樂師曾感到的生活的甘甜,從來不。他總是描繪一個在音樂里浮現出來的神圣和完美的世界,后來,有醫生把莫扎特的曲子放給精神失常的病人聽,作為安撫精神狂躁病人的輔助治療。同樣都是對付那紛亂無常的生活,有人就是心智崩潰了,可也有人能創造出十全十美的精神世界。而這個人,是一個常常生活在困頓之中的人,他并不懂得經營自己的天才,保護自己的生活,他的孩子總是接二連三地死去,他三十五歲留下在病中沒有完成的《安魂曲》,就是精神科醫生如今建議病人聽的曲子之一。他在離這里不遠的一棟老街的房子里辭世,由幾個工人抬離他的家,放上一輛破爛的馬車,因為莫扎特家族在薩爾茨堡,莫扎特沒有錢,所以他們把他拉到城外的圣馬克斯公墓草草埋了。現在沒有人在意他的墓地到底在哪里,倒是他太太的墓地好好地放在薩爾茨堡的教堂墓地里,讓很多喜歡莫扎特的游客祭掃。

《安魂曲》的第一句唱詞是:“上帝啊,請給我永恒的和平。”他死在12月維也納冰涼的房子里,由于莫扎特家沒有錢買木柴。聽說預付給他寫《安魂曲》的一百個金幣,已經被病中的莫扎特輸在賭臺上了。

古老的木頭樓梯,在我的腳下嘎啦啦地響著,當年也許年輕的貝多芬也像我一樣踩著咯吱作響的樓梯,到莫扎特家學鋼琴的吧。莫扎特在困頓中也做鋼琴教師,他曾教過貝多芬兩個多月的鋼琴,但為什么他們沒有成為朋友,也沒有繼續師生的關系,現在并沒有人知道。但有時聽貝多芬的音樂,我會為貝多芬感到惋惜,要是他與莫扎特相處的時間更長一點的話,也許他能修到莫扎特將音樂奉為神界的古典的心。莫扎特從來不用自己的生活去打擾音樂的世界,從這一點上說,他是個圣徒。

樓上空空的房間里沒有人,放著一架小小的老鋼琴,那是莫扎特當年在這房子里用過的。長長的窗子前,是老城下了雨的街角,看上去有一點陰郁,有一點冷漠,有一點隔膜。當它們加在一起,就是一個日常生活。莫扎特沒錢買蠟燭的時候,應該就是在這里借著天光寫譜的吧。當他向五線譜紙俯下臉去的時候,就像一只天才的鴕鳥,把自己的頭埋到理想世界里去了。從小孩子的時候,他就成天坐在那樣的老式鋼琴前面寫曲子、練琴了,他是當時歐洲有名的音樂神童,他的鋼琴老師,是他的父親。到他將要辭世時,他的臥室里還是放著鋼琴,那老式的淡棕色的琴,用象牙片做的琴鍵,手指上的汗漬留在象牙片上,就留下了黃色的痕跡。那架琴實在是用得久了,琴鍵被手指磨出了一個個淺淺的凹痕。因為是莫扎特故居的琴,我不可以摸,所以只是站在那里望著,那么多安撫人心的音樂就是通過那些小小的凹痕,從莫扎特的心里變成了聲音的嗎?

房間里有一些耳機,戴上耳機,就能聽到莫扎特在這間房子里寫的曲子。因為他在這里寫了著名的《費加羅的婚禮》,所以大家都叫它費加羅的房子。他寫曲子從來不難,像是用筆尖戳一個小洞,曲子就會從他心里的世界流出來。即使是在維也納的艱難日子里,他寫的音樂也總是和諧的、愉快的、優渥的、有一點小得意的,它們明朗地浮在干干凈凈的提琴聲、古鋼琴聲里面。我好像看到了宮廷里璀璨的大吊燈、天使滾圓的臉、美麗女人貼在臉上的假痣,還有明亮陽光下面把樹修成了圓球的法國花園。還有費加羅高亢的明亮的歌聲。他從來沒讓生活戰勝自己優美的曲子,他從來不肯被日常生活弄臟,于是他的音樂里從來不缺優雅與諧謔,也許也可以指摘他對待生活是如此的鴕鳥,其實,他比貝多芬對生活的大舉控訴,要更堅忍,他的精神像鉆石一樣,是小小的、奢侈的、華麗而堅硬的一粒,讓人不忍心迫他說出自己生活的真相。在莫扎特的音樂里,我突然想,這些音樂其實也救了莫扎特呢,要是沒有這些鉆石般的音樂,他的人生該是何其失敗。

很少的訪問者,穿著雨衣,像影子一樣無聲地掠過屋角雨中的陰影,又離開了。除了耳機里的音樂聲,就是瀟瀟的雨聲了。維也納的莫扎特故居,完全沒有在薩爾茨堡的莫扎特故居那樣的熱鬧和經營,那黃色的三層樓房子,在一樓可以買到包著莫扎特像的著名巧克力球,二樓有一個噴香的咖啡館,里面可以吃到奧地利有名的甜品,三樓可以看到莫扎特出生的房間,還有他小時候用過的鋼琴,不知道是不是因為他在薩爾茨堡出生,而且出名,他出生的房子就這樣熱鬧,被隆重地印在明信片上,由莫扎特愛好者寄到世界各地的家鄉去。薩爾茨堡已經完全忘記了當年對莫扎特的冷淡,記得的,就是這個十八世紀戴著羊皮假發的圓臉音樂神童。要到維也納的房子里來,才能想起他的幸運與不幸,想到在最后的日子里,他將沒有完成的《安魂曲》唱給來探病的朋友聽的時候,他的一聲“上帝啊,請給我永恒的和平”,讓在場的人都熱淚盈眶的傳說。

站在窗子前等雨,耳機里的音樂給人錯覺,好像這些音樂只為我一個人而來,就是在這陌生的街角、陌生的房子、陌生的窗子前,也讓人不能離開。當年,一個下雨的上午,一個陌生的灰衣人帶著一百個金幣來要求已經生病了的莫扎特寫《安魂曲》,莫扎特認為那個不肯說出姓名的灰衣人是上帝派來的使者,暗示他將要不久于人世,寫《安魂曲》是要他做去天國的準備。他接受了。現在,4月的一場雨帶我到莫扎特在維也納的寂靜的故居來,那是他寫作了《費加羅的婚禮》的房子,沒有巧克力,也沒有明信片,但可以站在他的房間里溫習他的音樂。