杭州傳統型與現代型鄉村公共游憩綠地植物景觀特征對比

李璐 王巧良 楊凡 包志毅

摘要:提升鄉村植物景觀美感度,延續鄉村文化形成差異化景觀,創造宜居宜業宜游的鄉村人居環境,是當前進行鄉村植物景觀營造的重要問題。文章從傳統型和現代型2種鄉村類型中各選取3個行政村作為研究對象,調查建成區內公共游憩綠地植物景觀,通過計算各村公共游憩綠地綠色貢獻率、人均綠地面積等植物景觀指數,以及相對頻度、相對密度、相對覆蓋度、重要值等植物特征指數,對比分析傳統型和現代型鄉村公共游憩綠地植物景觀特征的差異,并分析其影響因素及發展趨勢,為杭州地區鄉村公共游憩綠地的植物景觀提升與建設提供參考。

關鍵詞:鄉村公共游憩綠地,鄉村植物景觀特征,對比分析,發展趨勢,杭州

DOI: 10.12169/zgcsly.2020.02.25.0001

Abstract:?How to improve the aesthetic degree of rural plant landscape, continue the rural culture to shape differentiated landscapes, and create a livable rural living environment is the important issue in the current rural plant landscape construction. To understand the general characteristics of plant landscape in the countryside of Hangzhou, 3 traditional villages and 3 modern villages are taken as examples to investigate the plant landscape of the public recreational green spaces in the built area. Through calculating the vegetation landscape indexes such as green contribution rate and per capita green space, and the vegetation characteristic indexes such as relative frequency, relative density, relative coverage, and important value, for each villages public recreational green spaces, the paper compares and analyzes the differences in the plant landscape characteristics between traditional and modern villages public recreational green spaces. The results could provide reference for the upgrading and establishment of rural public recreational green spaces in Hangzhou.

Keywords: rural public recreational green space, rural plant landscapes characteristics, comparative analysis, development tendency, Hangzhou

鄉村景觀是以務農為基礎的自然與人文景觀的綜合體[1-3]。植物是鄉村景觀中最重要的構成元素之一,植物景觀奠定了鄉村景觀風貌的基調[4]。公共活動是加強村民交流聯系的紐帶,是激發村民創造力、提升鄉村活力的重要源泉。鄉村公共游憩綠地作為公共活動的重要載體,對全面繁榮鄉村文化、推進鄉村振興步伐有著舉足輕重的作用。本文通過分析2種鄉村類型的公共游憩綠地植物景觀特征,分析其影響因素及發展趨勢,以期為杭州地區打造農村宜居宜業生產生活生態空間提供相關依據。

1 鄉村類型的劃分及鄉村公共游憩綠地的界定

浙江省于2003年啟動“千村示范、萬村整治”工程,不管是歷史悠久的傳統村落還是新時代背景下打造的現代鄉村,都被賦予了全新的內涵。本文按杭州地區鄉村建筑和植物景觀風貌特點,把鄉村劃分為傳統型和現代型2種類型[5]。傳統型鄉村是指鄉村內原始建筑及植物風貌特征保留較完好,建村歷史大于100年的鄉村;現代型鄉村是指近年來在“美麗鄉村”建設政策支持下新建或改造,村落面貌發生較大變化的鄉村,歷史小于100年。

“游憩空間”一詞由臺灣學者翻譯引入,泛指人們消遣、娛樂游玩、游憩的場所[6]。隨著鄉村振興戰略的持續推進,國內眾多學者紛紛對鄉村游憩地、鄉村公共空間、鄉村植物景觀類型等方面展開了更為深入的研究[7-15]。本文在前人研究基礎上,結合調研實際,將鄉村建成區內綠地分為村口綠地、庭院綠地、水岸綠地、公共游憩綠地、道路綠地5類,其中,鄉村公共游憩綠地為村民或游客休閑和娛樂的公共綠地。

2 研究區概況與研究方法

2.1 研究區概況

杭州是浙江省省會城市,下轄10個市轄區、2個縣、1個縣級市。杭州西部屬浙西丘陵區,東部屬浙北平原,物產豐富,植物種類繁多。近年來,杭州通過大力建設中心村、精品村、特色村等,讓全市成百上千個村鎮成為農業模式創新、農民增收致富、環境愜意宜居的美麗鄉村[16]。本文在傳統型和現代型2種鄉村類型中各選取3個行政村作為研究對象,并在各下轄范圍內對具有典型植物景觀特征的13個自然村或村民小組(表1)進行實地調研。

2.2 研究方法

本次調查通過衛星影像、無人機拍攝與實際測繪相結合,記錄各村公共游憩綠地的面積、植物覆蓋面積,并詳細記錄每個樣地內喬灌木的種類、數量,草本及藤本植物的種類、蓋度和高度。喬木株高、冠幅的數據記錄與處理采取隨機抽樣法,在各村公共游憩綠地內,對每個樹種隨機選取10株進行測量記錄[17],再分別算得株高、冠幅的平均值。灌木的株高、冠幅(叢幅),草本株高的數據記錄與處理也采取同種方法。

基于以上數據,計算各村內公共游憩綠地的綠色貢獻率、人均綠地面積等植物景觀指數,以及相對頻度、相對密度、相對覆蓋度、植物重要值等植物特征指數[18-19]。

3 結果與分析

3.1 鄉村公共游憩綠地植物群落特征

3.1.1 植物種類及數量

由調查結果可知,傳統型村落中喬木51種、灌木50種、草本27種、藤本5種、竹類5種,現代型村落中喬木53種、灌木50種、草本35種、藤本3種、竹類2種。2種鄉村類型的公共游憩綠地植物種類差別不大。現代型鄉村的草本覆蓋面積占比遠大于傳統型,藤本及竹類植物運用頻率較傳統型低,灌木數量占比特征(表2)在現代型鄉村中表現得更為明顯。這主要是因為傳統型鄉村歷史悠久,植物群落較穩定;大部分喬木為天然分布的鄉土樹種,后期補植的也都是具備該優勢的樹種,所以在傳統型鄉村內往往能看到古樹參天的壯觀景象,并在后期景觀更新中會考慮大樹、古樹的保護空間;同時,植物種植設計注重留白,灌木種植密度相對低。而現代型鄉村為達到短時間內顯著增綠的目的,在建設過程中產生灌木樹種體量小、數量多、密度大的現象,使植物種類及配置模式的多樣性無法滿足公共游憩綠地面積的不斷增長,造成植物數量增多但群落配置模式單一且不斷重復的后果。此外,隨著人們審美水平以及對生活環境要求的提高,2種鄉村類型的公共游憩綠地都越來越注重營造喬灌草復層混交的群落結構,數量少、體量大的喬木與數量多、體量小的灌木相平衡。

3.1.2 優勢植物及功能變化

從優勢植物的種類看(表3),2種鄉村類型的公共游憩綠地的主要優勢樹種大體相同,樟在喬木層中、杜鵑在灌木層中的重要值均為第一。杜鵑、紅葉石楠、茶梅、南天竹、紅花繼木、雞爪槭、紫薇、桂花、樟、櫸樹、銀杏11種植物均有出現,20種主要優勢植物占總量的50%以上。櫸樹、銀杏在現代型鄉村的重要值分別為0.109、0.086,較傳統型有顯著上升;桂花、南天竹在現代型鄉村的重要值分別為0.103、0.093,較傳統型有所上升;茶梅在現代型鄉村的重要值為0.036,較傳統型有所下降。

在現代型鄉村中,水杉、楓香、榔榆等上層植物較少見,而日本晚櫻、西府海棠、金邊黃楊、金森女貞等中下層植物占有較大比重。分析其原因:一方面,中下層是人視線最敏感的區域,愈加豐富的植物種類、多層次的布置手法是植物景觀品質提升最直觀的表現;同時,大面積的中下層植物可以在相對低成本的條件下快速增加綠量,這一優勢也使其成為鄉村植物景觀建設的主力軍。另一方面,隨著鄉村振興與城鎮化腳步加快,促使城市植物景觀設計手法被帶到鄉村建設中。

公共游憩綠地的植物景觀是地域文化特征的延續,與村莊環境和風俗習慣密切相關。不管在傳統型鄉村還是現代型鄉村的公共游憩綠地,植物與園林小品、建筑等的組合配置都趨于科學性與藝術性的結合。公共游憩綠地從早期僅承載村民集體活動、方便公眾交流的功能向生態防護、村貌提升、空間營造及文化傳播等多重功能轉變。

3.2 鄉村公共游憩綠地植物景觀指數特征

傳統型和現代型的鄉村公共游憩綠地的綠色貢獻率均值分別為8.67%、16.27%,呈急劇上升的趨勢。各村公共游憩綠地的數量都大于7個,傳統型均值為9.3個,現代型均值為11個。傳統型鄉村的公共游憩綠地人均綠地面積為4.2 m2,現代型為8.09 m2,說明各村公共游憩綠地的建設不僅體現在綠地面積及數量的提升上,人均綠地面積也在同步增長。與城市相比,鄉村建成區面積相對穩定,公共游憩綠化空間的增多反映了鄉村改造、景觀提升中的一種趨勢,即注重擴大公共游憩綠地的數量及面積,充分利用閑置綠地,壓縮部分生產空間。傳統型的喬灌數量比均高于現代型,分析其原因:一方面,現代型鄉村的公共游憩綠地的植物景觀設計紛紛效仿城市園林做法,偏向于在中下層鋪植大面積的色塊植物;另一方面,場地原有的一些喬木在建設中受到破壞。

3.3 鄉村公共游憩綠地景觀風貌特征

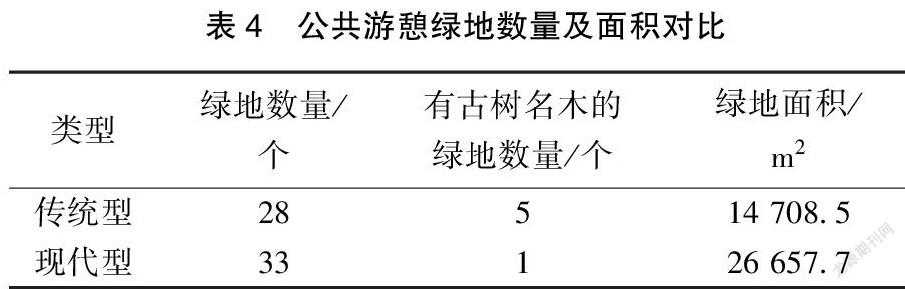

由表4可知,2種鄉村類型的公共游憩綠地總量可觀,現代型鄉村的公共游憩綠地數量稍高于傳統型鄉村。公共游憩綠地數量增多的原因:一方面是由于各鄉鎮陸續開展村莊合并[20-21]工作,通過優化農村規劃布局和資源要素的合理配置讓建設大面積的公共綠地、更好地治理農村人居環境成為可能;另一方面,各級政府紛紛出臺一系列扶持美麗鄉村建設的政策及措施促進了鄉村各項綠地指標的有效達成。

植物特征變化及其與周邊建筑、園林小品等關系演變使得鄉村公共游憩綠地整體景觀風貌特點與人文特征發生變化。傳統型鄉村公共游憩綠地的古樹名木資源較豐富,且植物景觀十分注重與周邊其他要素的相互關系。植物景觀本身也具有強烈的主次關系、疏密變化,主要發揮文化功能,呈現出以樟和水杉等大型喬木為主、與古樸建筑相融合的美麗景觀。而現代型鄉村公共游憩綠地受城市園林發展的影響,更加追求綠地面積的擴張,文化功能削弱,植物體量趨于小型化,生活型趨于灌木化。

4 結論與建議

4.1 結論

現代型鄉村的公共游憩綠地植物種類、數量略高于傳統型鄉村,喬灌數量比、喬灌投影面積比、竹類植物覆蓋面積均低于傳統型,而草本植物覆蓋面積占比遠高于傳統型;2種鄉村類型的公共游憩綠地內常綠樹種數量均大于落葉樹種數量。2種鄉村類型的公共游憩綠地植物景觀的功能總體呈現“由單一型功能向復合型功能轉變”的變化趨勢。現代型鄉村公共游憩綠地的綠色貢獻率、人均綠地面積均高于傳統型鄉村,呈明顯上升趨勢,但在植物體量上趨于小型化,灌木數量占比高。與現代型相比,傳統型鄉村的公共游憩綠地植物景觀更具有文化性。現代美麗鄉村建設大多以綠化率、村落風貌提升為導向,一味效仿城市綠化模式以及缺乏地方文化挖掘深度,是鄉村公共游憩綠地植物特征變化的主導因素。

4.2 建議

傳統鄉村的景觀再生要注重與實際文化內涵相結合,運用現代科學合理的植物景觀規劃設計方法,使其在保留傳統特質的基礎上完成景觀重塑,建設獨具自然生態與地域文化風貌特色的人居環境。基于本文分析結果,對杭州地區鄉村公共游憩綠地植物景觀建設提出以下4個建議:一是進一步對觀賞價值高、適應性強、維護成本低的鄉土木本植物和竹類植物進行開發利用。二是對果樹景觀、農作物景觀投入更多的研究與關注,加強植物景觀與人的互動性,以期建設生產和生態功能并存的鄉村公共游憩綠地。三是加強地方古樹名木保護,同時對喬灌比例不合理的綠地進行植物景觀調整與重構,加快農村宜居宜業生產生活生態空間建設進程,打造物種組成豐富、配置結構合理、植物群落穩定的鄉村植物景觀風貌。四是深入挖掘鄉村故事與本土文化元素,加強植物景觀的人文性,避免出現村無特色、千村一面的同質化發展局面。

參考文獻

[1]LATERRA P,ORE M E,BOOMAN G C.Spatial complexity and ecosystem services in rural landscapes[J].Agriculture,Ecosystems & Environment,2012,154(9):56-67.

[2]TORTORA A,STATUTO D,PICUNO P.Rural landscape planning through spatial modelling and image processing of historical maps[J].Land Use Policy,2015,42(1):71-82.

[3]董永浩.鄉村振興背景下萬樂村鄉村景觀規劃[D].長沙:中南林業科技大學,2019.

[4]唐賽男,王成,孫睿霖,等.珠海市傳統鄉村生態景觀及其鄉愁文化演變[J].中國城市林業,2016,14(1):51-59.

[5]唐賽男,王成,張昶,等.廣州3個傳統村落植物景觀特征及村落外擴對其影響[J].北京林業大學學報,2018,40(8):90-102.

[6]馬惠娣.西方城市游憩空間規劃與設計探析[J].齊魯學刊,2005(6):149-155.

[7]王云才.現代鄉村景觀旅游規劃設計[M].青島:青島出版社,2003.

[8]徐向麗,車生泉.基于居民行為體驗的村莊公共空間因子分析:以浙江省寧波奉化區4個村莊為例[J].華中建筑,2019,37(10):90-94.

[9]徐琴.鄉村植物景觀設計研究[D].長沙:中南林業科技大學,2007.

[10]石玲玲.浙江省現代鄉村植物景觀營造研究[D].杭州:浙江農林大學,2010.

[11]劉寶富.探究新型鄉村植物景觀研究[D].福州:福建農林大學,2018.

[12]孫春紅,毛小春.重慶永川鄉村植物景觀調查與評價[J].湖北農業科學,2018,57(5):81-84,94.

[13]邱爾發,董建文,許飛.鄉村人居林[M].北京:中國林業出版社,2013.

[14]王成,唐賽男,孫睿霖,等.論鄉愁生態景觀概念、內涵及其特征[J].中國城市林業,2015,13(3):63-67.

[15]任斌斌,李樹華,殷麗峰,等.蘇南鄉村生態植物景觀營造[J].生態學雜志,2010,29(8):1655-1661.

[16]杭州鄉村的“美麗”模式[J].當代廣西,2014(22):35-36.

[17]李祥軍,趙璽,姜珊,等.佳木斯大學校園植物三維綠量的測算[J].北方農業學報,2016,44(2):52-56.

[18]李茜,郄光發,姜莎莎,等.2006-2016年間北京五環內居住區綠地樹種組成變化[J].北京林業大學學報,2018,40(7):9-17.

[19]王育松,上官鐵梁.關于重要值計算方法的若干問題[J].山西大學學報(自然科學版),2010,33(2):312-316.

[20]中共中央國務院關于積極發展現代農業扎實推進社會主義新農村建設的若干意見[J].農村經營管理,2007(3):4-9.

[21]中共中央國務院善于促進農民增加收入若干政策的意見[J].農業新技術,2004(增刊1):9-13.