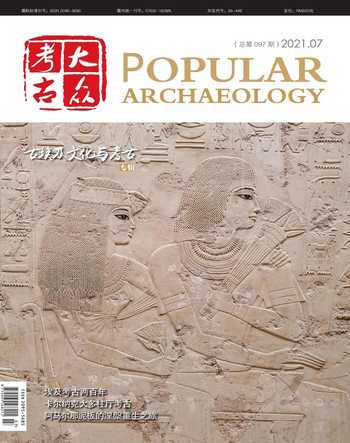

埃及考古兩百年

金壽福

2022年將是商博良(F. Champollion)成功破譯古埃及象形文字200周年,以及卡特(H. Carter)發(fā)現(xiàn)圖坦卡蒙墓100周年。商博良被公認(rèn)為“埃及學(xué)之父”,而卡特則被視為埃及考古領(lǐng)域的巨擘之一。在這兩個(gè)非常重要的紀(jì)念日即將到來(lái)之際,在考古學(xué)發(fā)展的視域?qū)Π<翱脊抛鲆淮慰v向的審視,可謂適當(dāng)應(yīng)務(wù)。《大眾考古》愿意為此提供平臺(tái),值得欽佩和感謝。

商博良之前的埃及考古

如果不是用現(xiàn)代考古學(xué)的視角考量,埃及境內(nèi)的“考古”早在法老時(shí)期就已開(kāi)始。圖特摩斯四世是古埃及第十八王朝的國(guó)王,他在吉薩高地上的斯芬克斯前爪之間立了一塊石碑,埃及學(xué)家們稱之為“夢(mèng)之碑”。在這塊石碑上,圖特摩斯四世講述了斯芬克斯被流沙掩埋和他把流沙清理掉的過(guò)程,當(dāng)時(shí)圖特摩斯四世還是一位王子。在吉薩狩獵時(shí),圖特摩斯四世在斯芬克斯身邊小憩,不久便進(jìn)入夢(mèng)鄉(xiāng)。夢(mèng)中,斯芬克斯向他許諾,只要他能夠清除已達(dá)到斯芬克斯脖子處的流沙,就將登上王位。夢(mèng)醒之后,圖特摩斯四世遵照神的啟示,不僅清理了掩埋斯芬克斯的流沙,還在其周圍建造了阻擋流沙的圍墻,并將掉落的石塊復(fù)位。不久,神的預(yù)言成真,他登上了法老之位。假如說(shuō)圖特摩斯四世的行動(dòng)主要是出于宗教和政治方面的考量,那么拉美西斯二世的王子坎瓦西則完全是履行保護(hù)文物和古跡的義務(wù)。作為孟菲斯普塔神廟的最高祭司,坎瓦西在孟菲斯附近的王室墓地清理掩埋紀(jì)念碑的流沙,修復(fù)重建遭到損毀和年久坍塌的古物、古建筑。……