托勒密王朝治下的巴勒斯坦地區

2021-01-16 05:56:59王歡

大眾考古

2021年7期

王歡

沖突頻仍的以色列和巴勒斯坦地區有中東“火藥桶”之稱,這一區域在考古學和古代歷史研究領域屬于“黎凡特”地區的一部分。“黎凡特(Levant)”一詞從詞源來看,其拉丁文本意為“升起”,是指羅馬人眼中太陽升起的東方。因此,在最廣泛的意義上,這一術語所指涉的地區包括意大利以東的整個東地中海沿岸的陸地和島嶼,南歐的希臘和北非的昔蘭尼加(今利比亞東部地區)也包括在內。為盡量避免當代政治和宗教影響,在考古學和古代歷史研究領域,黎凡特地區大致包括今敘利亞、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、約旦和土耳其的東南部等地,有時也包括塞浦路斯島。其中,南部黎凡特的核心區域包括今以色列、巴勒斯坦和約旦,即本文所指的“巴勒斯坦地區”。

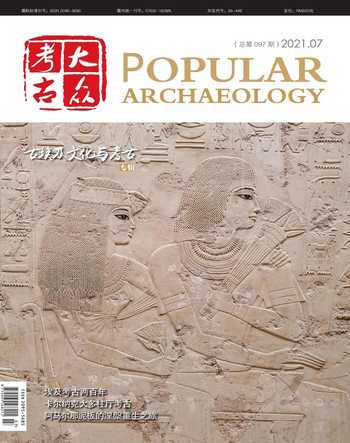

自公元前332年起,隨著亞歷山大對埃及和波斯等原有古老東方文明的征服,東地中海地區進入希臘化時代。亞歷山大死后,部將瓜分其留下的龐大“帝國”,形成三個希臘化王國。其中,托勒密以埃及為根基,自稱法老,建立起由馬其頓—希臘人主導的托勒密王朝。全盛時期的托勒密王朝控制地區遠及小亞細亞半島的南部和塞浦路斯、巴勒斯坦等地,超過歷史上任何一個埃及本土王朝在東地中海地區的勢力范圍。

作為地中海東部各地區聯系的“通道”,巴勒斯坦地區的地理位置十分重要,自古是周邊各大勢力爭奪的焦點。這里從未形成獨立的統一國家,分散的城市國家或城市聯盟等政治力量經常需要“選邊站”,在周邊各大國爭霸的夾縫中生存。……

登錄APP查看全文