新時期耕地自然質量空間分異特征分析

許彩彩,呂春娟,陳 卓,郭巖松,康 慶,薄江宏

(1.山西農業大學資源環境學院,山西太谷030801;2.山西省土地整理中心,山西太原030024)

耕地質量的優劣對保障國家糧食安全和社會可持續發展具有重要意義。在耕地質量退化嚴重、后備資源不足且區域分布不均的情況下,了解耕地質量現狀、加強耕地管理就顯得尤為重要。2018 年國務院辦公廳印發《跨省域補充耕地國家統籌管理辦法》指出,要堅持耕地數量、質量、生態“三位一體”,確保補充耕地數量不減少,質量不降低;2019 年習近平總書記在《在黃河流域生態保護和高質量發展座談會上的講話》中強調,沿黃地區要尊重規律,提升農產品質量,保障國家糧食安全,開創生態保護和高質量發展新局面。這都從國家層面體現了耕地保護的重要性,因此,響應國家新時期號召,進行耕地質量評價成為當前研究的重點。

耕地自然質量是土壤、地形、種植制度和生物條件等因素綜合作用的結果[1-2],是以分等指標相對一致的區域為單元進行計算[3]。當前,已對分區耕地指標體系的構建進行了一定探討。張鳳榮等[4]研究認為,不同區域自然質量差異大,有必要依據地貌分別針對平原耕地和山地區耕地構建指標體系。錢鳳魁等[5]以遼寧省為例,構建了不同地貌區耕地自然質量和耕地立地條件評價體系,借助耦合協調度模型量化二者之間的協同關系。袁秀杰[6]對不同尺度和不同地貌區耕地地力評價指標體系的銜接進行分析,實現了評價結果的統一可比性。于林松等[7]基于耕地土壤化學因素分布規律、地形地貌和土壤質地等的差異進行分區,在此基礎上利用內梅羅污染指數法和地累積指數法等探究重金屬對耕地土壤生態的影響[7]。已有的分區評價研究可以為實現耕地質量的精細化管理提供依據,但評價結果難以在地形復雜區域的耕地管理和保護中發揮作用。

山西省地處黃河流域中游,水土流失嚴重以及受復雜地形影響,現有的耕地質量分區劃分過細,有334 個,指標體系方面對反映耕地生態狀況考慮較少,不利于省級層面對耕地自然質量的宏觀把控。

本研究以山西省為例,運用聚類分析方法對反映熟制和地形的積溫、降雨、高程和坡度進行宏觀分區,以自然資源約束和耕地生態保護為指導,再以微觀視角構建符合山西實際的指標體系,進而探索耕地自然質量空間分異特征,以期為省級部門政策制定和耕地分區保護工作提供理論依據。

1 材料和方法

1.1 研究區概況

山西省地處黃土高原東部,地理坐標34°34′N~40°44′N,110°14′E ~ 114°33′E;境內地形復雜,海拔高差近2 900 m,平均坡度3.88°~18.18°,山地丘陵占全省面積的80.3%;西部為呂梁山脈,東部為太行山脈,耕地主要分布在中部的斷陷盆地,呈“兩山夾一川”的地貌格局;屬溫帶大陸性季風氣候,雨熱同期,降水時空分布不均,山地多盆地少,受緯度和海拔影響,≥10 ℃積溫南高北低,盆地高,山地低;境內黃土分布廣泛、土質疏松,受強降雨影響,水土流失嚴重、生態環境脆弱。全省共轄11 個地級市,下轄119 個縣級行政單位。山西省2016 年耕地質量等別更新成果顯示,省域內耕地面積405.9 萬hm2,占全省面積的27%[8]。

1.2 數據來源及處理

1.2.1 數據來源 本研究數據涉及圖件資料和影像數據,其中,圖件資料包括山西省1∶50 000 土地利用現狀圖,山西省行政區劃圖、土壤類型圖,山西省2016 年耕地質量等別更新數據庫和山西省氣象數據;影像數據包括山西省30 m 分辨率的DEM數據;15 景2018 年6—10 月云量小于10%的山西省關鍵物候期的遙感影像。

1.2.2 數據預處理 對于圖件資料,在使用前檢查數據的可靠性和計量單位的規范性,進行數據格式轉換,統一為ArcGIS 格式,確保各專題地圖投影坐標系一致。利用ArcGIS 的空間分析模塊對積溫和降雨數據進行插值,在重分類的基礎上將山西省積溫、降水、坡度等數據進行矢量化處理。將土地利用現狀圖縮編至1∶500 000 并進行接邊處理,得到全省共6 971 個耕地圖斑。

1.3 研究思路和方法

1.3.1 耕地自然質量評價思路 同一區域受土壤和土壤環境等因素的影響,耕地質量也不盡相同。縣級尺度研究由于氣候、耕作制度等的相似性,只需考慮土壤等自然因素對耕地質量的影響,而在較大區域如省級尺度介于地形、氣候等的差異性,需要考慮其對耕地質量的影響。氣候評價要素一般選用積溫、降水等指標。山西省地貌復雜,緯度跨度較大,積溫和降雨等因素南北梯度大,全省采用統一的指標體系進行評價容易造成自然氣候差的區域耕地質量普遍過低[9],故本研究選取省域尺度上差異明顯的指標進行耕地自然質量分區;其次從影響耕地生產的地形特征、土壤特征和生態特征3 個維度構建指標體系,以評價不同類型區耕地自然質量;最后通過評價結果分析山西省耕地自然質量空間分布格局。

1.3.2 耕地自然質量評價方法

1.3.2.1 耕地自然質量分區 分區是進行耕地保護和管理的重要方法,科學的分區具有地域針對性,本研究是從積溫、降雨、地形地貌等省域尺度上差異較大的因素考慮。地形地貌會影響一個地區的水熱分配及土壤的形成與分布,是制約耕地數量和質量的重要因素,通常通過海拔和坡度等因素來表征。山西省地形起伏大,地形坡度在東西兩側的山區影響劇烈,>15°的面積占全省面積的1/3,對土地使用過程中農業機械化程度、水土保持等影響較大,同時容易造成耕地破碎化、土壤養分流失等問題;≥10 ℃積溫作為農業氣候區劃的熱量指標,可以反映作物種類和熟制的差異[10],對作物產量具有重要影響。受地形和緯度影響,山西省≥10 ℃積溫2 000~5 000 ℃不等,呈南高北低、盆地高山區低的趨勢。此外,山西省雨熱同期,與指定作物生長需水階段相匹配。故本研究以山西省20 000 多個行政村為基本單元,賦予其積溫、降雨、坡度和高程屬性,為便于行政管理,在不打破村界的基礎上采用聚類分析方法劃分耕地質量類型區,再根據耕地質量分區原則和要求,結合地貌特征,進行分區調整。

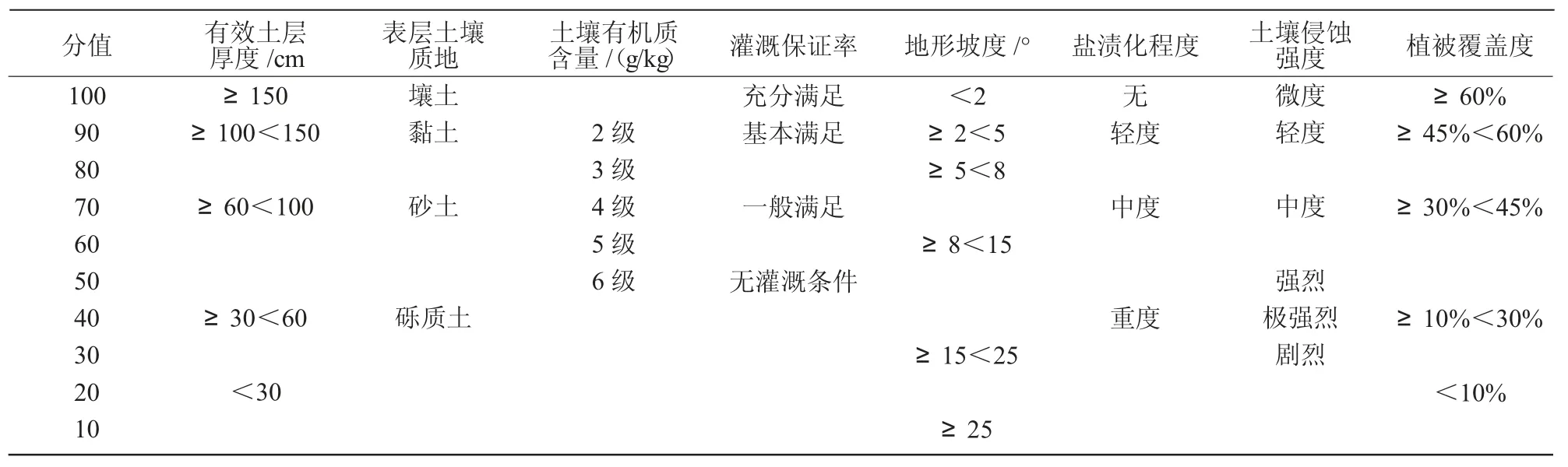

1.3.2.2 分區評價指標體系構建 科學的評價指標可以反映不同類型區耕地的特征及問題,因而需要綜合考慮影響耕地質量的相關因子。本研究根據耕地自然質量的內涵,以主導性、區域性和可持續性為原則[11-12],梳理相關研究,考慮實際應用情況和已有數據的完備性及可推廣性,邀請土壤、水利、區域地理等不同相關領域多位專家,從地形、土壤和生態維度選取對各個耕地自然質量分區影響較大的因素作為評價指標,并采用層次分析法和熵權法確定各評價指標權重,各指標分級標準如表1 所示。

表1 評價因素分級標準

1.3.2.2.1 評價指標選取 地形影響地表物質交換,影響水熱狀況的再分配,本研究選擇坡度作為地形評價指標,坡度越大,水土流失加劇,耕地破碎化嚴重,越不利于機械化耕作[13]。土壤肥力是耕地的本底條件,提供植物生長需要的養分、水分等,主要包括有機質含量、表層土壤質地、有效土層厚度和灌溉保證率。有機質含量可以提供植物生長需要的礦物養分,山西省有機質含量為1.5~30.0 g/kg,盆地區有機質含量較山地區豐富;表層土壤質地可以反映土粒大小及組合狀況,是決定土壤持水性能的關鍵,山西省土壤質地以壤土為主,砂土和黏土分布較少;有效土層厚度是農作物生長的基礎,土層越淺,肥力差、蓄水性弱,越不利于作物生長,山西省盆地區土層較厚,多大于55 cm,最高處達160 cm,土壤肥沃,植物生長條件好;而山區土層一般較薄,最淺處有效土層厚度僅10 cm。水是關乎農業能否穩定發展的關鍵,故本研究選擇灌溉保證率衡量耕地區用水條件。生態特征可以反映耕地生態系統的穩定性,主要體現在水分和養分的循環、生物多樣性和能量交換等方面,故選擇鹽漬化程度、土壤侵蝕強度和植被覆蓋度指標作為評價指標。

1.3.2.2.2 評價指標量化 依據農用地分等規程(GB/T 28407—2012)對定性指標地形坡度、有效土層厚度、有機質含量、表層土壤質地、灌溉保證率和鹽漬化程度采用[0,100]閉合區間賦值。

已有研究表明,宏觀尺度上微生物具有不易量測性,而植被覆蓋度是表征區域生態環境的重要因素[11],植被覆蓋度越高,物種就越豐富。

其中,NDVI 為植被覆蓋度指數,A 為近紅外波段,B 為紅色波段。

土壤侵蝕容易造成土壤養分流失、耕地質量降低,山西省地處黃河中游,水土流失嚴重,其是下游泥沙的主要來源。本研究采用USLE 模型來衡量土壤侵蝕強度,根據土壤侵蝕強度分類分級標準[15],將山西省劃分為6 個等級,其中,西部呂梁山區土壤侵蝕最為嚴重[16],盆地區地形平坦,土壤侵蝕程度最淺。

其中,降雨侵蝕力因子M 是通過結合氣象資料,借助馬至尊應用于太行山區的公式獲得其空間分布特征[17];地形因子L 和S 是采用適合黃土高原地區的由江忠善等[18]修正的公式計算得到;土壤可蝕性因子K、植被覆蓋因子C 和水土保持措施因子P 根據已有研究[19-21]進行賦值。

1.3.2.2.3 評價模型構建 本研究以山西省耕地圖斑為評價單元,采用指數和法,對每個耕地斑塊的綜合分值進行計算[22]。

式中,W 為每個耕地斑塊的綜合質量分值;Xi為每個耕地斑塊第i 項指標的分值;wi為第i 項指標的權重;n 為指標數。

2 結果與分析

2.1 耕地自然質量分區分析

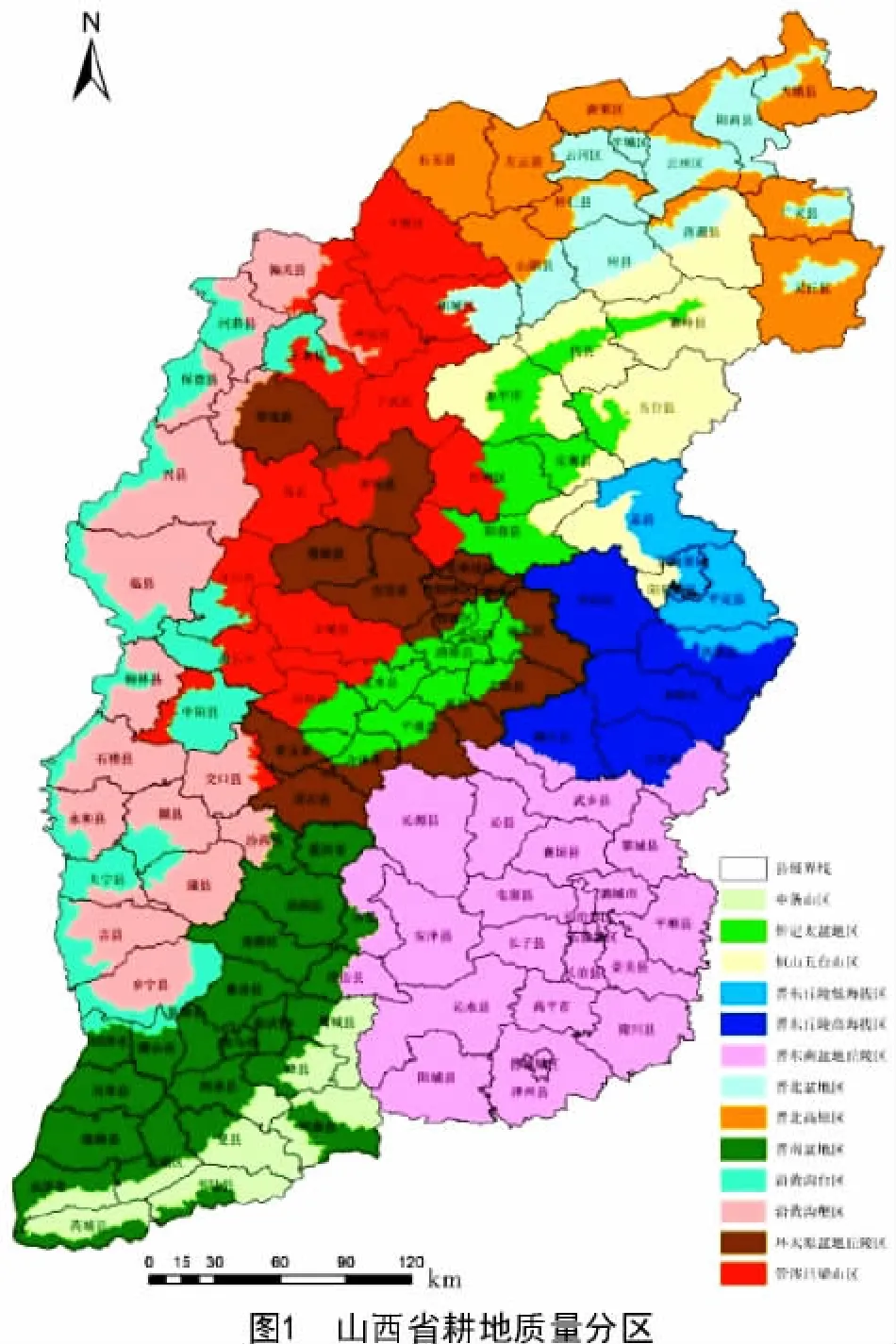

圖1 為山西省耕地自然質量分區情況,經多次聚類發現,將山西省耕地自然質量劃分為13 個類型區較為合理,各類型區在地形、氣候等省級尺度上變化明顯,根據各類型區的地理位置及地貌形態進行命名。中部自南向北依次為晉南盆地區、忻定太盆地區和晉北盆地區,降雨、海拔和≥10 ℃積溫自北向南逐漸升高,區域內地形平坦,雨量充足;耕地較集中、連片分布,在全省近20%的土地上分布著全省40%的耕地,其是山西省主要的糧食產區。東部山地以太行山脈為主,自南向北依次劃分為中條山區、晉東南盆地丘陵區、環太原盆地丘陵區的東部、晉東丘陵高海拔區、晉東丘陵低海拔區、恒山五臺山區和晉北高原區東部(包括天鎮縣、廣靈縣和靈丘縣局部),降雨量在450 mm 以上,其中,五臺山區降雨量達600 mm;積溫自南向北逐漸降低;此外,晉東丘陵低海拔區地處陽泉盆地,海拔較低,但區內地形起伏大,坡度差異較為明顯;恒山五臺山區海拔>1 600 m,坡度基本>25°,地形起伏小;晉東南丘陵盆地區是面積最大的分區,海拔自中部長治盆地向外圍逐漸增高,坡度起伏大,降雨量在500~550 mm;晉北高原區東部海拔較高,降雨量350~400 mm,坡度變異大。西部以呂梁山脈為主,與太行山相比較平緩,自西向東依次為沿黃溝臺區、沿黃溝壑區、管涔呂梁山區、環太原盆地丘陵區的西部和晉北高原區的西部,降水相對較少,海拔分布表現為沿黃溝臺區<沿黃溝壑區<管涔呂梁山區,這部分分區南北狹長,坡度較東部山區平緩,地形起伏和積溫變化較小;環太原盆地丘陵區西部區內海拔高差較大,且積溫較高;而晉北高原區西部坡度較小,積溫低。結合耕地的空間分布發現,東西兩側山地區由于區域因素積溫、海拔和坡度變化大,耕地分布細碎化較為嚴重。

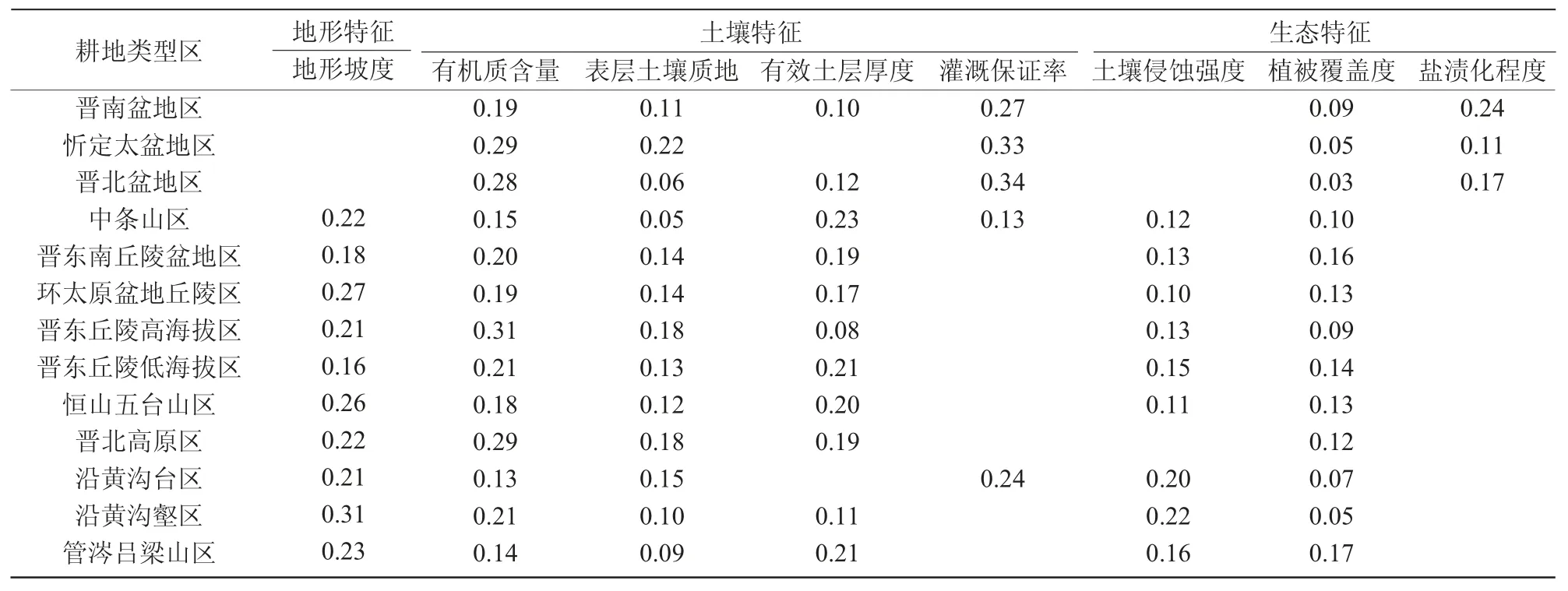

2.2 分區評價指標體系構建分析

受氣候、地形、土壤等多種自然因素的影響,不同地區耕地質量差異較大,各評價指標對耕地質量的貢獻程度也有較大差別。土壤質地和有機質含量影響著土壤孔隙度、土壤結構,進而影響土壤耕性,其中,有機質含量相對土壤質地對耕地質量的敏感度更強;植被覆蓋度對調節區域內小氣候、減緩土壤侵蝕和防止養分流失具有重要意義,影響糧食生產。因此,將土壤質地、有機質含量和植被覆蓋度這3 個指標作為各類型區的共性指標。

本研究還根據各地實際情況,確定了各分區的特殊可選因素。坡度對農業生產適宜性具有決定性作用,對土壤侵蝕和灌溉等具有顯著影響;而灌溉除了能夠滿足作物生長發育對水分的需求外,還可以影響作物的生長環境,從而影響土壤肥力狀況和作物產量。忻定太盆地區、晉南盆地區和晉北盆地區地形平坦,坡度相對均一,對耕地產量差異水平影響較小,而灌溉條件在區域內差異較大,灌溉充足的縣區耕地自然質量優越,故而在此3 個盆地區考慮灌溉因素,對坡度因素不予考慮;同時,盆地區地形低洼,蒸發強烈,出現鹽漬化現象,影響土地生產力,故在這3 個盆地區都設置了鹽漬化程度這一指標。此外,中條山區和沿黃溝臺區位于黃河沿岸,但由于地勢較大,水源利用比較困難,對農業生產具有限制作用,故而考慮灌溉因素。相關研究表明,黃土高原地區耕地質量降低多是由水土流失導致的,山西省地處黃河中游,山地丘陵面積廣闊,溝壑縱橫,坡度分異大,其是黃河泥沙的主要來源。所以,在山區等海拔和坡度變化大的分區選取土壤侵蝕強度因子。有效土層厚度與耕地產能有較強的相關關系,忻定太盆地區和沿黃溝臺區有效土層變化較小,因而不采用這一指標。各分區指標體系構建情況如表2 所示。

表2 分區指標及權重匯總

2.3 耕地自然質量空間分布

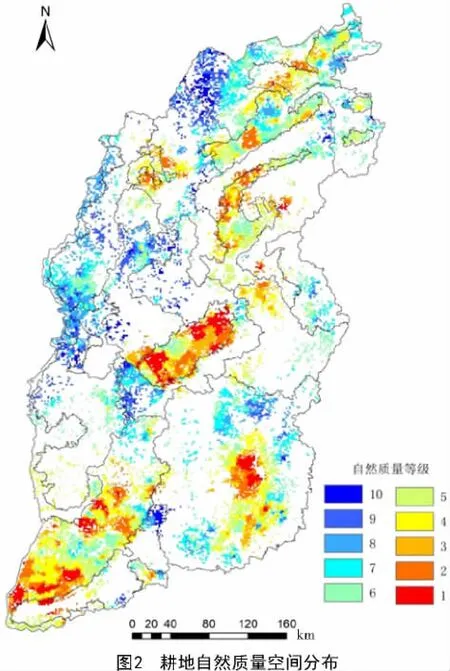

為便于橫向比較,跨區域耕地質量評價宜采用等間距法[18]。本研究以5 分為等間距,將山西省耕地自然質量劃分為10 個等級,結果如圖2 所示。

從耕地自然質量類型區來看,晉南盆地區中部和西南部1~4 等地分布廣泛,而鹽湖區等由于受鹽漬化影響,耕地質量等級較低;忻定太盆地區南部較北部耕地自然質量好,這是因為南部坡度和海拔較低,耕地質量好的地方灌溉條件優越,有機質含量高;晉北盆地區以7 等地為主;晉東南盆地丘陵區自中部長治盆地耕地質量向外圍逐漸降低,主要是因為盆地地形平坦,土壤肥沃,有效土層厚,而盆地外圍坡度大,土壤受到沖刷,養分流失,影響耕地質量;晉東丘陵高海拔區西北部耕地質量較高,以3 等地為主,這是由于西北部海拔較低,坡度較小,有機質含量豐富;中條山區西南部海拔較低,地形坡度較小,耕地自然質量較好;晉東丘陵低海拔區耕地自然質量與晉東南盆地丘陵區外圍基本一致;恒山五臺山區的五臺縣西部和盂縣西部耕地自然質量較高,這是因為土層厚,海拔和坡度較低;晉北高原區坡度起伏較大,有機質含量低,有效土層薄,受采礦影響,耕地自然質量低;沿黃溝臺區耕地自然質量以7 等地為主,該區土壤侵蝕劇烈,灌溉條件差,坡度大,不利于耕作;沿黃溝壑區以7、8 等地為主,主要是因為坡度大,有機質含量低,土壤侵蝕嚴重;管涔呂梁山區9~10 等地面積較廣,有效土層較薄,坡度大,但植被覆蓋好,存在一定程度的土壤侵蝕;環太原盆地丘陵區以6~8 等地為主,坡度分異較大,有機質含量較低。

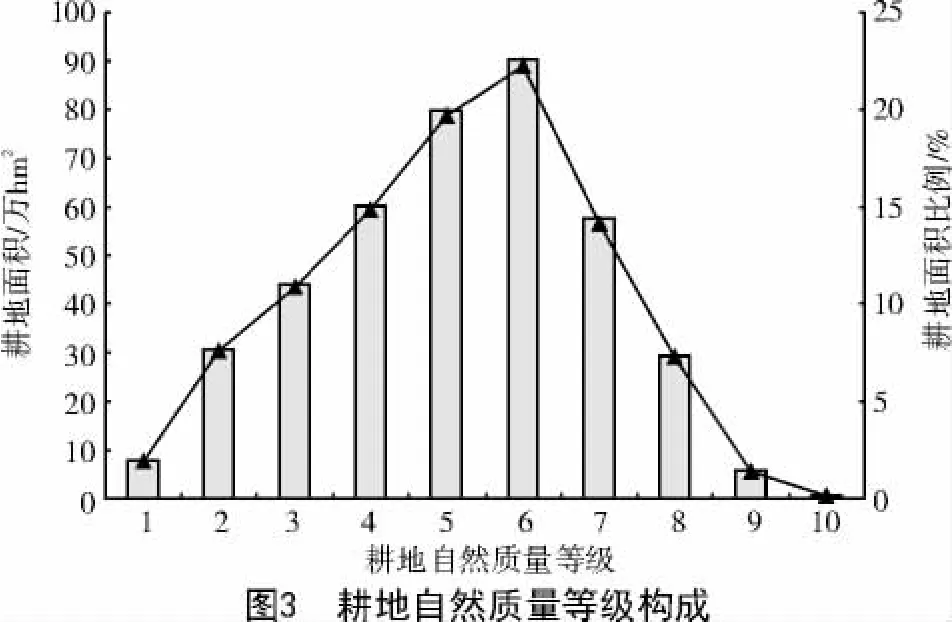

從空間格局來看,耕地自然質量呈正態分布趨勢(圖 3),1~6 等地占全省耕地面積的 77.07%,主要分布在晉南盆地區、忻定太盆地區和晉東南丘陵盆地區中部,這部分耕地地形平坦,土壤熟化程度相對較高,有效土層厚,有機質含量豐富,灌溉條件滿足,是重要的生產糧基地,應加強耕地保護,促進配套設施建設,使耕地質量穩中有升。質量較好的1 等地和質量較差的9、10 等地分布面積較小,占耕地總面積的3.43%;而質量居中的5~6 等地所占比例大,占耕地總面積的41.92%,這部分耕地自然條件一般,但整治潛力大,是農業發展的優先整治區;7~10 等地大多分布于呂梁山區和晉北高原區等多山地區,普遍表現為耕地破碎化嚴重,坡度大,容易發生水土流失,有機質含量低,灌溉條件一般,難以滿足作物生長,土地利用水平較低,對這部分耕地應加強土地整治工作,提升耕地利用潛力。

3 結論與討論

分區是大區域尺度耕地質量評價的基礎,既需要考慮省域尺度上地形、氣候因素的影響,又需要考慮耕地自身條件。目前,按照國家行業標準,農用地分等成果已形成省、市、縣級的評價系統,低層級的評價主要服務于基本農田的劃定以及土地整治項目耕地質量分區和等別提升[23]等與生產實踐密切相關的工作;而高層次的評價是對低層次評價的宏觀把控與修正,服務于耕地質量監測和耕地流轉[24]等方面。山西省目前的分區過于細碎化,雖然方便實際生產實踐,但卻給省級部門在宏觀把控耕地質量、制定政策時帶來諸多不便。本研究基于山西省地貌、氣候等省域尺度上控制性強、差異性明顯的海拔、坡度、積溫指標進行耕地自然質量分區,將山西省優化為13 個耕地質量分區,使得各分區能顯著代表所處地區宏觀的耕地自然質量水平,這與張孟容等[9]對山西省耕地地力分為5 個區結果略有不同,主要是因為本研究以村為單元進行聚類,評價結果較為細化。

耕地質量內涵是影響評價結果的重要因素,目前的耕地質量評價大多考慮生產因素而忽視了生態安全及可持續性,黃土高原溝壑縱橫,水土流失嚴重,相關研究在進行耕地質量評價時忽略了這一因素,使得評價結果不夠準確。本研究在考慮耕地自身生產條件的同時,結合土壤侵蝕強度等生態指標構建評價指標體系,可以有效響應指標對各分區的影響程度,體現分區耕地質量的差異。本研究認為,從評價結果來看,盆地區比山地區耕地質量狀況好。付金霞等[21]對地貌復雜的陜西省澄城縣耕地質量進行評價,認為盆地區地勢平坦,土層厚,灌溉條件好,耕地質量較好;而山地丘陵區坡度大,水土流失嚴重,土層薄,肥力低,自然條件惡劣。這與本研究結果類似。此外,本研究選取的指標內涵不可避免地存在交叉情況,對評價結果的客觀性存在一定程度的影響,因此,在構建評價體系時如何才能更客觀、科學地反映耕地質量狀態還需要進一步深入研究。

指數和法是耕地質量評價中常見的方法,但耕地質量并不等于各指標的簡單加權求和,某些限制因素對耕地質量起關鍵性作用,而此時采用指數和法會使得評價結果出現偏差。構建一套系統的涵蓋生態指標的評價體系、改進耕地質量評價方法,是下一步研究的重點。

本研究耕地自然質量評價結果表明,山西省耕地自然質量總體較好,其中,1~6 等耕地占全省耕地面積的77.07%;5 等地和6 等地所占比例較大,占省域耕地面積的41.92%,耕地質量等別基本符合正態分布的趨勢。從空間分布來看,耕地質量空間分布不平衡,地域分布規律明顯,受地形地貌和積溫水平影響,盆地區耕地自然質量較好,是重點農業發展區;而山區地形起伏大,土層厚度薄,田塊破碎度較高,耕地自然質量較差,可以采取一定的整治措施提升其自然質量,以更好地滿足國家糧食安全的需要。