基于主題意義探究的初中英語模塊整體教學設計

呂玲麗

引言

《普通高中英語課程標準(2017 年版)》(以下簡稱《課程標準》)的正式頒布標志著基于核心素養的普通高中英語課程標準在育人目標、學科本質及育人價值等方面有了實質性突破。在這一背景下,課堂教學研究者和實踐者達成了以下基本共識:以單元為整體進行教學活動設計,體現英語學科的育人價值,落實英語學科核心素養目標(崔允 2019;余文森2017)。

指向學生學科核心素養發展的英語教學應以主題意義為引領,以語篇為依托,整合學習內容,引領學生采用自主、合作的學習方式,參與主題意義的探究活動,促使其語言能力、文化意識、思維品質和學習能力的融合發展(梅德明、王薔2018)。《義務教育英語課程標準(2011 年版)》在“英語課程基本理念”中強調:英語課程應按照學生的語言水平及相應的等級要求組織教學和評價活動。整體設計目標,充分考慮語言學習的漸進性和持續性。梅德明、王薔(2018)認為,英語教學應以主題意義探究為引領,依托語篇,通過活動有機整合語言知識、文化知識,發展語言技能和學習策略。基于《義務教育英語課程標準(2011 年版)》和《課程標準》提出的教學理念,初中英語教師應立足模塊整體教學內容,提煉有育人價值的主題,并充分挖掘主題所承載的文化內涵和提升學生思維品質的問題,引領學生探究主題意義,發現問題、分析問題、解決問題,在這一過程中整合語言知識和語言技能的學習與發展;在與主題意義相關的語境中鼓勵學生學習和運用語言,幫助他們深入理解主題意義并勇于表達自我觀點,從而形成正確的人生觀、價值觀。

一、主題意義探究理念的提出

語文特級教師竇桂梅指出:主題教學中的主題是兒童在學習文本中獲得或萃取的富有文化內涵的價值詞語,是文本的核心。余文森(2017)認為,主題意義不能靜態傳授,只有通過探究活動來動態建構。主題意義探究的過程實際上是學習者不斷建構意義的過程,通過探究活動,使學習者對主題意義淺層、表層、寬泛的理解轉化為深層、內在、具體的理解。程曉堂(2018)認為,基于主題意義探究的課堂教學理念源自20 世紀50 年代美國的主題課程教學模式(thematic instruction 或theme-based instruction)。該教學模式的基本思路是在真實情境中圍繞主題進行教與學的活動;以主題為核心,以主題意義探究為主線,設計教學目標和整合單元教學內容;根據教學目標和教學內容設計探究活動,從而讓學習者實現認知和非認知學習目標。

在此基礎上,本研究中的核心概念有以下幾個:

(一)主題

主題是文本的寫作意圖(Why is the text written?),是指作者通過文章內容和語言的表現形式所表達出來的思想,需要讀者在閱讀和理解文本的基礎上進行推斷和提煉。本研究中的“主題”不等同于初中英語課本中的模塊話題或模塊標題,而是在梳理和分析模塊知識內容的基礎上,按照學科育人的要求和英語學科核心素養的內容,結合學生群體的實際生活情況和發展需求提煉出來的體現英語學科育人價值的學習主題。

(二)主題意義

主題意義一詞來自語言學。語言學家里昂(Lyons)將意義分為四類:概念意義、社會意義、情感意義和主題意義。語篇是主題意義的載體,主題意義是語篇意義的升華,比語篇意義更加深刻、凝練。要想落實立德樹人的根本任務,教師就要在尊重學生生活經驗和已有認知結構的基礎上,結合語篇內容,引導他們逐步了解具有生命成長價值的主題,發展他們的成長型思維。如“野生動物”是一個模塊的話題,“保護野生動物”是該模塊包含的主題,“為什么要保護野生動物”和“如何保護野生動物”等是該模塊的主題意義。

(三)主題意義探究

主題意義探究是指學生在教師引領下通過學習語言和參與發展思維的活動來挖掘主題所承載的思想內涵和文化價值觀,使學生能夠圍繞主題和教師、同伴一起交流思想,分享感悟,從而深入理解語篇的文化內涵,拓展思維方式,提升思維品質,增強學習能力。程曉堂(2018)指出:“圍繞特定的主題,設計課堂教學的目標、內容與活動就是基于主題意義探究的課堂。”

二、基于主題意義探究的初中英語模塊整體教學設計及實施路徑

基于主題意義探究的初中英語模塊整體教學設計思路,是以主題為中軸統整模塊教學內容,以主題意義為主線設計模塊整體教學目標,以主題意義探究活動設計教學過程,圍繞有教育意義的主題進行英語教學活動,使語言學習情境化、生活化、結構化,把語言教學與模塊主題的探究結合起來。下面以外研版初中《英語》七年級(下)Module 8 Story time 整體設計為例,進行闡釋。

(一)深入解讀教材,確定模塊主題,構建模塊主題意義

王薔指出:“教師文本解讀的水平直接影響學生的學習體驗、認知過程、情感發展和學習成效。”教師在解讀單元內各個語篇時,只有聚焦單元主題意義,充分挖掘各個語篇的主題,才能實現單元內各個語篇對主題意義探究的價值(劉學惠2017)。因此,模塊主題是統整模塊內容的暗線,教師對教材的解讀,不僅包括對模塊中各個語篇表達內涵的深入剖析,還包括對模塊整體內容的解讀、模塊主題意義和各課時教學內容之間邏輯性和連貫性的分析。

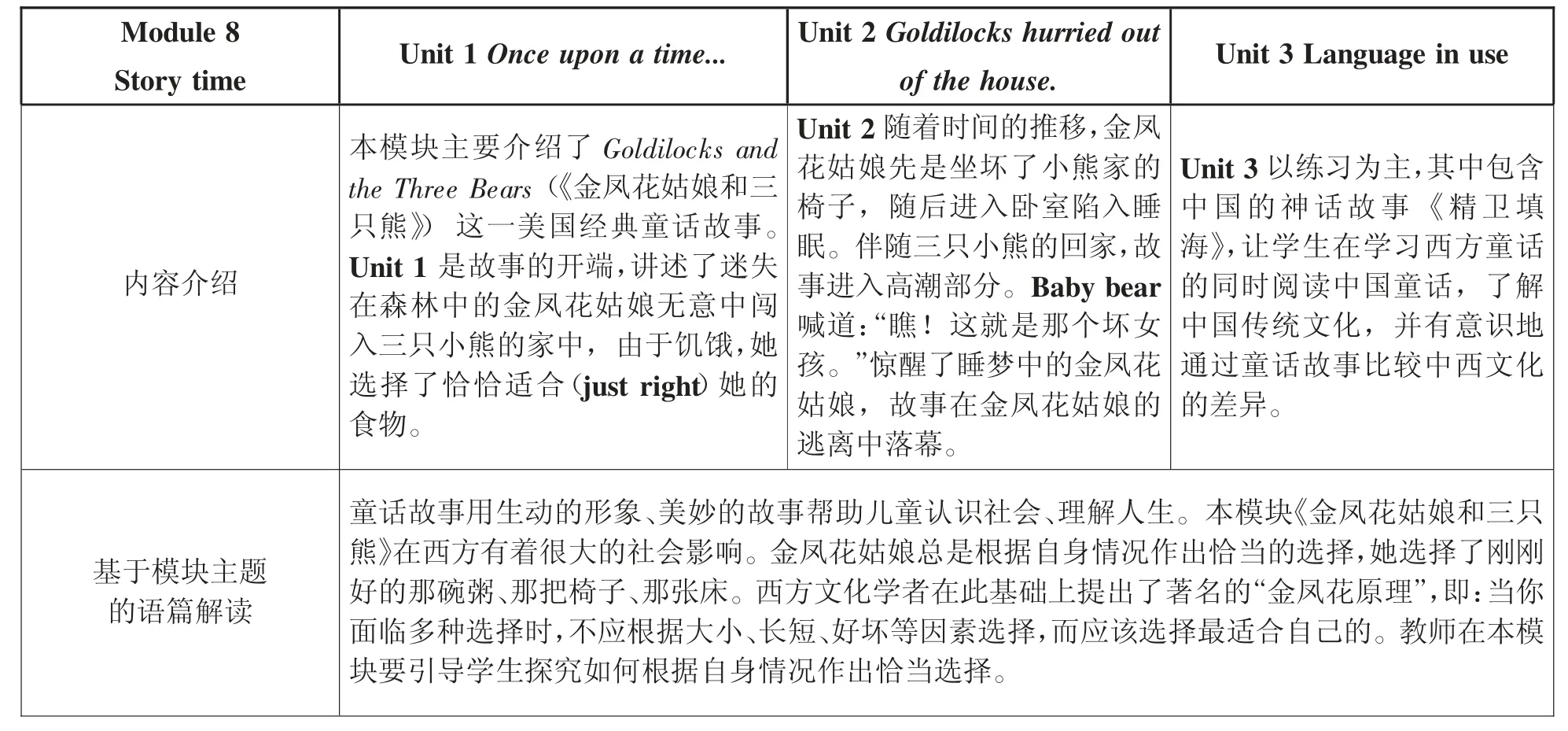

表1

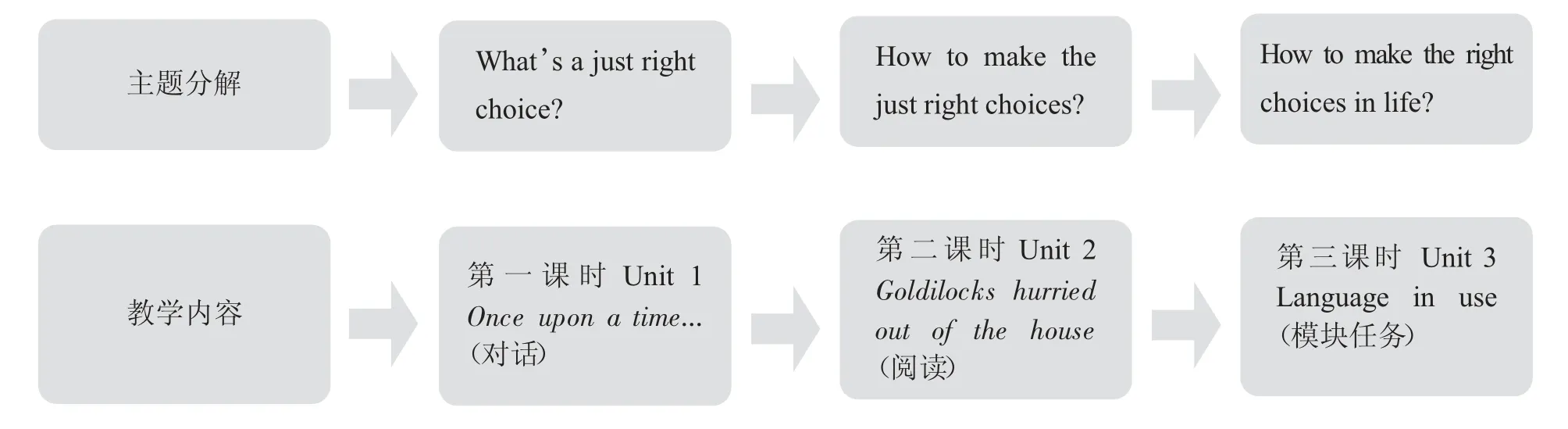

(二)注重教學目標遞進層次,設計螺旋遞進式教學路徑

單元教學目標是授課教師依據《課程標準》和英語學科核心素養要求,結合單元主題意義和教學內容,為學生設置的“最近發展區”,單元內各課時的教學目標則是為學生探究主題意義搭建的“支架”。單元教學目標要體現單元內各課時教學目標的螺旋式上升,使各課時教學目標各有側重,又互相聯系。初中英語模塊整體教學是教師在深層次解讀教材各個語篇的基礎上,提煉模塊主題并選擇與主題意義密切相關的語篇,通過各個課時逐步實現學生思維的進階、能力的綜合發展。教師首先要將本模塊主題在模塊課時中進行系統性、結構性的層次分解,通過課時子主題體現主題意義的完整性和遞進性,同時根據主題意義分解進行模塊內教學內容重組,依據學情,教師還可以拓展教學資源,凸顯模塊主題意義。教學過程中每個課時都為下一課時做鋪墊,在完成整個模塊的學習后,最終達成學生對主題意義的深刻理解。教師基于外研版《英語》七年級(下)Module 8 Story time 模塊整體內容,設計了該模塊教學實施的發展路徑(見下圖)。

模塊主題:Just right choice

(三)關注模塊內每個語篇的整體結構,建構語篇主題意義表達的內在邏輯

學習的本質是將碎片化的知識整合,使其相互關聯,形成完整的認知結構,隨著學習深入,學習者不斷重組和完善這個認知結構(布魯納1982)。基于主題意義探究的語篇教學引導學生建構結構化的語篇信息,比如,利用表格或結構圖梳理文中信息,或通過尋找主題句、分析篇章結構等方式理清段與段、標題與正文、文章信息與主題的聯系,建立對文本主題的整體認識。因此,教師要通過結構性教學干預,在提升學生的認知結構方面發揮引導性、橋梁性作用。學生自主建構主題意義時,由于個體的經歷和認知的不同,形成的往往是碎片化的信息,此時教師要善于歸納整合,幫助學生將碎片化信息進行結構化提升。

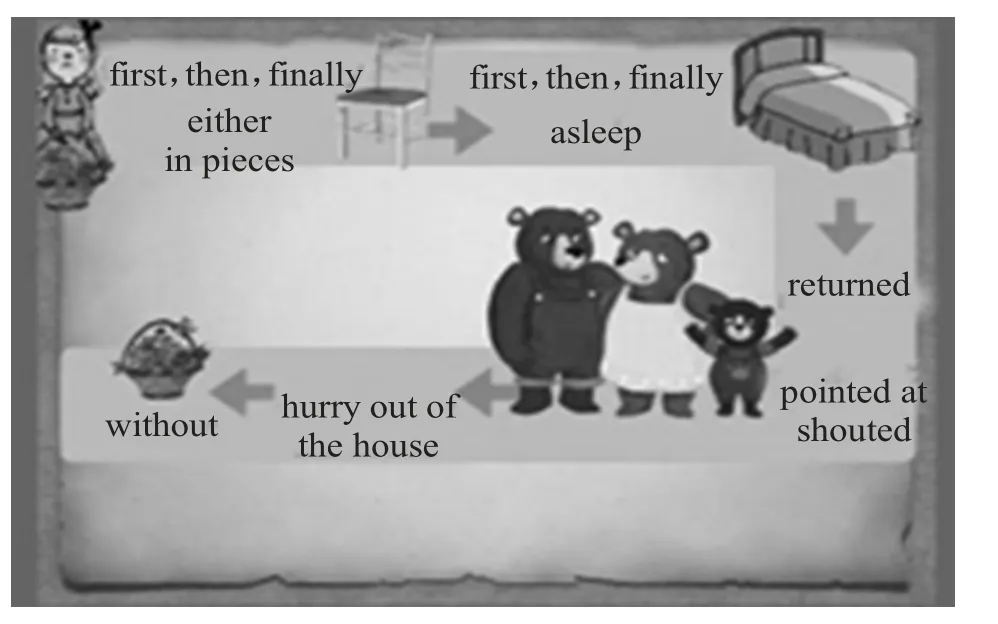

以外研版《英語》七年級(下)Module 8 Story time Unit 2 Goldilocks hurried out of the house 教學設計為例,進行分析說明(課例圖片選自天津市第一中學王斐 老師市級公開課課件)。

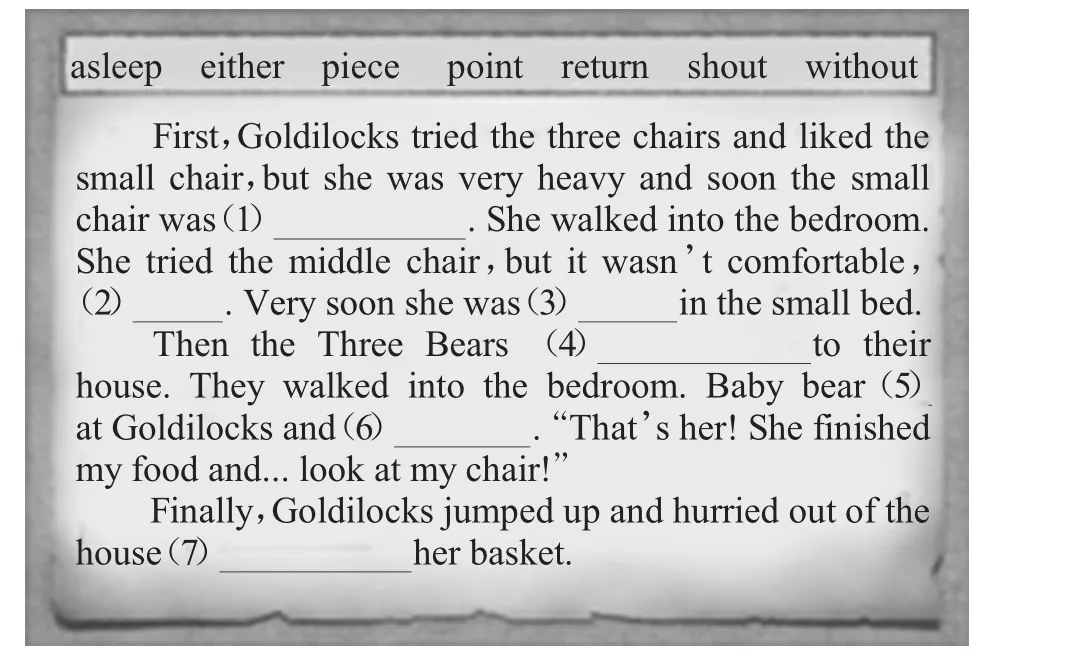

在學生學習本課出現的重點單詞及短語的基礎上,教師利用結構圖幫助學生梳理故事脈絡,引導他們運用本課所學單詞、詞組及表示先后順序的連接詞first、next、then、finally 完整地復述故事(見圖2、圖3)。之后,教師設計了一個詞匯綜合練習,讓學生將重點詞匯放到語篇中進一步學習,理解作者如何運用恰當的詞語表達意思的寫作技巧。通過這兩個練習,教師幫助學生建立了對寓言故事內容的整體認知。

圖2

圖3

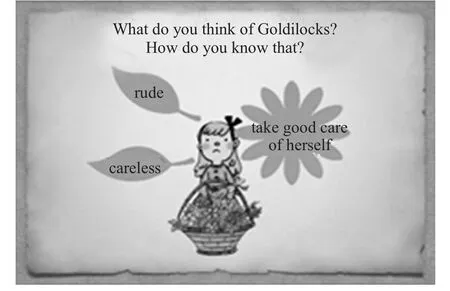

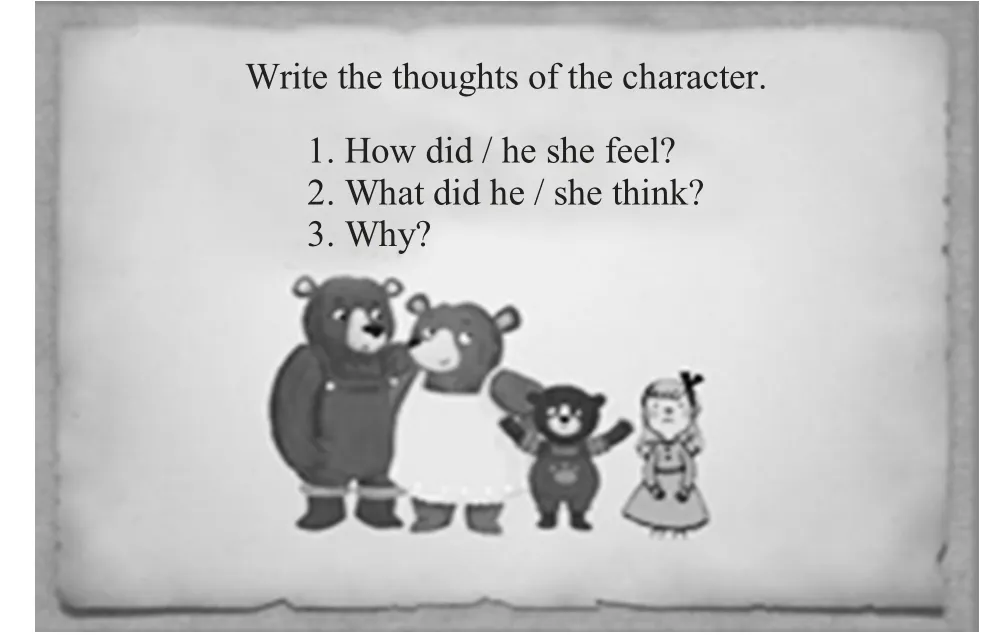

《金鳳花姑娘和三只熊》中有四個角色,金鳳花姑娘、熊爸爸、熊媽媽和小熊。故事的核心不是金鳳花姑娘喜歡偷吃他人的食物,不是三只熊出去散步不鎖門,而是當金鳳花姑娘看到桌子上有三碗粥,她沒有因為很餓就喝下最大碗的粥,而是選擇了最適合自己的那碗粥,后面對椅子、床的選擇也是如此。教師設計了兩個采訪提綱,讓學生在小組內對故事主人公金鳳花姑娘的性格進行分析,并評價三只熊的態度及處理方式,引導他們從多角度思考問題并能夠使用I think/I believe/In my opinion/We’d better 等表達自己的觀點。在全班交流階段,教師以“頭腦風暴”的形式,在黑板上匯總學生的觀點,將碎片化的信息進行歸納整合,形成對故事人物客觀的分析和評價(見圖4、圖5)。

圖4

圖5

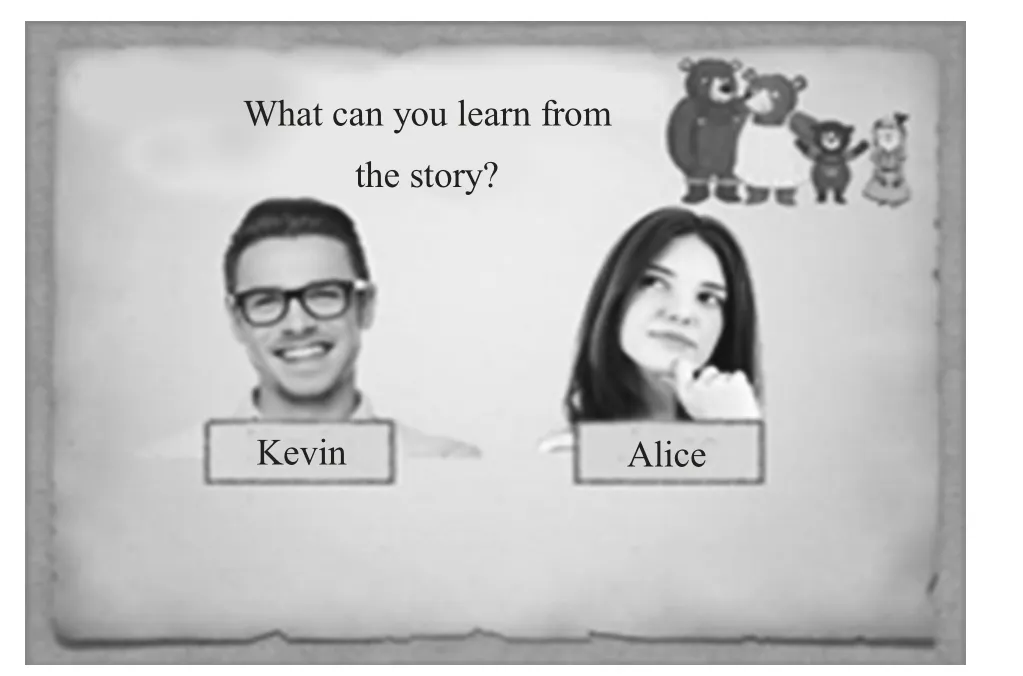

教師在本課時的教學中引導學生圍繞如何作出“恰好合適(just right)的選擇”進行探究。在本課的輸出環節,教師以“What can you learn from the story?”為話題,引導學生圍繞現實生活進行交流,比如:如何度過暑假?是和朋友一起去旅游抑或是待在祖父母家,還是選擇暑期夏令營?在多種選擇中,學生根據自己的實際情況作出最適合自己的選擇。教師還通過展示同齡人愛麗絲(Alice)的發言,開闊學生的思路,激勵他們踴躍發表自己的觀點(見圖6、圖7)。學生在與教師、同學的互動中,加深對本課時“How to make the just right choices?”的理解。

圖6

圖7

(四)巧設問題,合理搭建支架,引導學生挖掘語篇的主題意義

探究是一種思維方式,以解決問題為主要目的。在基于主題意義探究的模塊整體教學中,教師并不直接告知學生本模塊的主題,而是將主題轉化為一個個問題鏈,促使學生圍繞主題意義展開分析、推理、評判和討論,螺旋式加深他們對主題意義的理解,在探究的過程中促進他們語言能力的發展和語言技能的提升。教師在設計問題時要關注:問題對學生是否有思維挑戰;問題是否超越了學生的語言水平;問題是否與學生的個人生活相關。

基于主題意義探究的模塊整體教學的問題設計可遵循以下原則:

首先,圍繞模塊主題和各課時教學內容設計每課時的探究主題,如外研版《英語》七年級(下)Module 8 Story time 的教學中:

第一課時:What’s a just right choice?

第二課時:How to make the just right choices?

第三課時:How to make the right choices in life?

這三個問題從討論什么是恰到好處的選擇到如何作出恰到好處的選擇,再到如何在實際生活中作出正確的選擇,從書本知識到實際生活,從學習理解到實踐應用,逐步加深學生對主題意義的理解。

其次,按照《課程標準》所倡導的學習理解、應用實踐、遷移創新三個活動層次設計每個子課時內的問題鏈,促進學生在解決問題的過程中發展高階思維,螺旋式加深對主題意義的理解。如外研版初中《英語》七年級(下)Module 8 Story time 第一課時的問題鏈如下:

學習理解層次:Where did the story happen?What was the name of the girl? What did she look like?What was the story about?

應用實踐層次:What will Goldilocks do in the house? What will the three bears feel when they come back?

遷移創新層次:If you are lost in a forest,what will you do?If you find the house of the three bears,will you do the same?Why?

教師設計的問題環環相扣,既有對故事信息提取和評價的問題,又有與學生生活實際密切關聯的問題,引導學生在學習故事的基礎上不斷提升自己對主題的認知,從而加深對主題意義的理解,發展思維品質。

(五)聚焦語篇中特定的語言表達,將語言形式與意義建立關聯,深刻理解主題內涵

理解作者的語言表達方式是理解主題意義的基礎。作者往往會根據主題和內容選擇適當的語言形式,為表達意義服務。基于主題意義探究的語篇教學以準確、深刻理解語篇主題為目標,關注語言形式是為了更好地理解意義,同時學習語篇中的語言運用典范,包括語篇中的詞匯、語法、修辭等特征,掌握語用功能的恰當表達,體會語言在語境中傳遞了什么含義,以及如何凸顯主題意義,從而將語言知識學習與主題意義探究有效融合在一起。如外研版初中《英語》七年級(下)Module 8 Story time第二課時教學中:

①“Goldilocks was very heavy and soon the chair was in pieces.”

②“Very soon she was asleep in it.”

③“They didn’t notice Goldilocks at first.”

④“Then Baby Bear pointed at the little girl in his bed and shouted.”

教師在教學中引導學生觀察作者是如何運用生動的詞匯描述故事情節的,如:教師將句①中的in pieces 替換為broken,將句②中的was asleep 替換為slept。將句④中的pointed at 替換為looked at,shouted 替換為said。此時,教師引導學生比較兩者的差別。學生會發現前者使用了詞組和形容詞,使表意更形象、生動,語言更優美,故事更引人入勝,而后者表意直白,表現力較差。前者更能喚起讀者的閱讀興趣,更好地表達主人公的情緒和態度。教師將句③④中的連接詞去掉,引導學生進行對比,讓其體會恰當使用連接詞使故事情節更加緊湊、邏輯性更強。這樣設計的教學環節啟發學生在語境中體會上述習語的含義和魅力,并在實踐中理解語言形式對表達主題意義的作用。

(六)指向生活中的問題解決和精神引領,規劃模塊整合性輸出活動

對主題意義的探究是初中英語模塊教學的主線,教師通過創設主題意義探究的情境,使學生走進文本,跨越文本,最終走向生活,在這一過程中落實英語學科的育人價值,培養學科核心素養。模塊整合性輸出活動是整個模塊教學效果的集中體現。李寶榮、聞超等(2019)指出:單元整合性輸出活動是指在學習模塊內容之后,就模塊主題意義,學生可以獨立思考、評價作者觀點,綜合運用本模塊所學語言知識和技能進行個性化表達。

教師在創設模塊整合性輸出活動時,應充分考慮學生的現實生活,創設能引導學生解決現實生活中真實問題的生活情境,使意義探究結果應用于生活,使主題意義在生活實際的應用中得以建構,從而提高學生解決真實問題的能力,使其形成成長型思維方式。在模塊整體目標下,教師可以使用多種活動形態設計輸出活動,如“頭腦風暴”、學生自主提問、拼圖閱讀、小組討論、辯論、角色扮演、戲劇活動、閱讀圈、讀后續寫、海報制作等。教師還可以基于模塊主題設置需要進行高階思維的問題,激發學生探究主題意義的熱情。總之,整合性輸出活動要能反映學生對模塊主題意義的深刻理解與學生個性化語言表達。如外研版初中《英語》七年級(下)Module 8 Story time 第一課時的輸出活動,教師讓學生思考以下問題并在小組內發表自己的觀點。

What will Goldilocks do in the house?

What will the three bears feel when they come back?

If you are lost in a forest,what will you do?

If you find the house of the three bears,will you do the same?Why?

這樣的輸出活動,一方面可以引發學生繼續閱讀故事的興趣;另一方面可以讓他們對第二課時內容作出預測,為第二課時的評價故事人物性格特點作鋪墊。

第二課時的輸出活動,教師在課堂上讓學生在小組內運用一般過去時講述《金鳳花姑娘與三只熊》的故事,嘗試續編童話故事,并發表對于如何根據實際情況作出恰當選擇的感受。課后,小組成員共同編寫劇本并拍攝《金鳳花姑娘與三只熊》的短劇。全班學生一起觀看視頻,選出最佳表演組和最佳編劇組。在課堂上教師創設讓學生進行語言實踐的情境,幫助他們逐步形成正確使用時態的意識,并學會在講故事時靈活使用連詞,使故事情節過渡自然、順暢。續寫故事使故事情節更完整,既能加強學生對模塊內容的理解與掌握,培養其想象力、創造力和語言運用能力,又能讓學生設身處地地思考“如何根據實際情況作出適合的選擇”,提高其解決真實問題的能力。

第三課時的輸出活動,由于《金鳳花姑娘和三只熊》是一個典型的西方故事,教師在此課時帶領學生學習典型的中國故事《精衛填海》,比較中西方故事,理解中西方價值觀的異同,從而深入思考在自我成長過程中面對多種可能解決問題的辦法時,如何作出最佳的選擇。教師帶領學生通過“看圖猜關鍵詞—寫過去式—用完整的句子描述圖片—完成故事情節的描述”等教學環節之后,以問題的形式引發學生對這個故事進行深入思考,并讓他們練習用in my opinion 等短語表達自己的觀點。

Why do you think Jingwei decides to fill the sea?

Do you think it is worth filling the sea?

If you were Jingwei,how to make the right choices in life?

學生通過小組內熱烈的討論,已經把《精衛填海》的故事要素全部補充完整,并交流了自己的觀點。教師讓小組學生將《精衛填海》的故事制作成海報。通過這個環節,學生能反復練習如何講故事、說道理,在實踐中實現知識的遷移。如果時間允許,教師還可以向學生展示更多他們熟悉的中西方故事,讓他們討論、比較異同,調動其積極思考,并體會每種文學體裁背后折射出的文化和價值觀,使其認同優秀文化,積極思考成長中遇到的問題并找尋最佳解決方案。這樣的輸出活動設計引導學生實現語言層面、文化層面的層層深入,多視角探究主題意義,形成對主題意義的整體理解,在應用實踐和遷移創新中提高綜合表達能力。

三、基于主題意義探究的模塊整體教學建議

(一)以主題意義探究為主線,整體設計模塊教學

基于主題意義探究的模塊整體教學設計的核心在于教師要能夠剖析出模塊中各語篇蘊含的主題,結合學生生活實際提煉出有育人價值的主題意義。教師整體設計模塊教學目標和模塊內逐級上升的課時教學目標,圍繞主題意義設計學習理解、應用實踐和遷移創新的具有多層次、關聯性、實踐性的活動,在探究活動中加深學生對模塊主題意義的理解,提高他們的綜合語言運用能力,提升他們的英語學科核心素養(李寶榮、聞超,等2019)。在實際教學中,教師經常組織形式多樣的教學活動,但這些活動的認知層次單一,彼此之間是孤立的、缺乏連貫性,其原因在于教師對主題意義的提煉不夠準確,未能通過主題意義關聯各個教學活動。有效的模塊整體教學應將教學目標、教學內容、教學活動、教學策略等要素有機結合,整體設計教學流程。在教學過程中,教師要創設真實情境,將語言學習和學生真實生活聯系起來,使英語課堂成為學生能夠運用英語交流思想、分享情感和經歷的“場”。

(二)對主題意義的探究要有深度,注重培養學生的思維品質

現行教材以功能、話題為主線,以往教師多是從語言知識和技能角度分析教材,教學目標多停留在語言知識層面。如果從“主題意義”和“內容結構”出發,就會發現語言所承載的真實意義。在提煉單元主題時,教師需要對整個模塊的語言知識和內容結構進行細致梳理,并在學科核心素養理念的指導下反思教學內容的現實意義,挖掘教材隱含的價值意義。教學中,教師要注重將學習內容與學生的知識、經驗、情感結合起來,搭建合理“支架”,幫助他們在理解語篇字面意思的基礎上,激發其思維,引導其根據語境和上下文進行推理和分析,把握文字的言外之意,理解作者的觀點、態度、意圖、情感,最終領悟主題所蘊含的深刻的思想內涵和文化價值觀。在學生發表觀點時,教師要有意識地引導他們運用本模塊所學的短語、句型,激勵他們形成個性化的表達方式,從而提升其語言水平。

(三)基于主題意義探究的模塊整體教學,學生是探究的主體

主題是整個模塊的核心、靈魂和統帥,學生是英語學習的主體,教師不應把自己對于主題的理解強加給學生,而應引導學生積極主動參與主題意義探究,充分調動他們的興趣和已有認知,引導他們聯系自身經驗,對語篇進行深層次的、個性化的解讀。除了師生互動,還應創造生生互動的機會,使學生的思想在交流中碰撞,從而深化對主題的理解和認知。教師不僅應自己提出問題,還應鼓勵學生主動發問,自主探究語篇的意義。對主題意義的理解不可能一蹴而就,教師需要搭建“支架”,以主題意義的探究為目標設計多種形式的活動,促進學生由淺入深地理解主題意義。

(四)有效開展學情調研,讓教學走進學生的生活

教師在教學過程中,不僅要關注教,更要關注學。學情調研是教師做好教學設計的重要前提和方法。教師可通過問卷調查、個別訪談等方式,了解學生與所學主題相關的生活實際情況、背景知識和個人生活經驗等,從而創設貼近學生生活實際的真實情境,促進他們在主題意義探究的過程中實現語言、思維、品格、問題解決能力的協同發展。

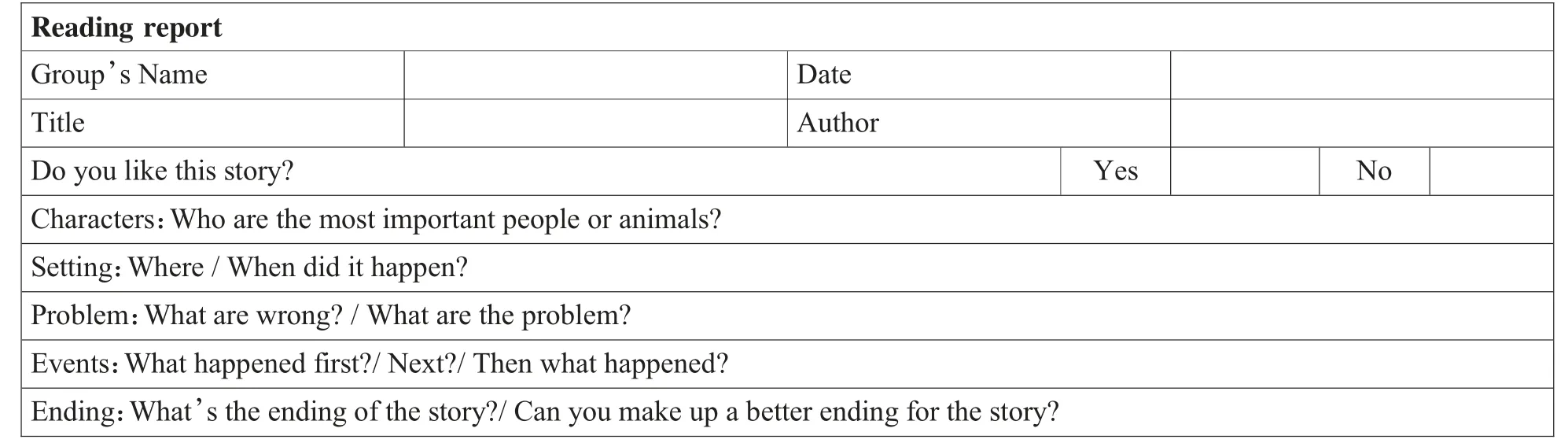

例如,在教學外研版初中《英語》七年級(下)Module 8 Story time 之前,教師給每個小組布置以下任務:閱讀《金鳳花姑娘和三只熊》這個寓言故事,并以小組形式完成讀書報告(見表2)。通過課前調查,教師了解了學生的背景知識、語言知識、文化意識和學習策略等,并依據實際情況進行教學設計。

表2

結語

基于主題意義開展初中英語模塊整體教學要在全面解讀模塊語篇的基礎上,確定模塊主題。以學生對主題意義的理解為主線,整體設計教學流程,通過層次性、關聯性的教學活動探究主題意義,在此過程中促進學生綜合語言運用能力的發展,從而落實英語學科育人價值,培養學生的學科核心素養。該教學模式有助于學生主題知識、語言表達、閱讀能力、文化理解、思維品質等方面的多元發展,是有效落實學科核心素養、實現學科育人的新的探索方向。